Сиротские книги

Опубликовано 18 мая 2011

Под термином “сиротские книги” (orphan books) понимаются те книги, на которые ещё распространяются копирайтные ограничения (и, следовательно, их нельзя бесконтрольно оцифровывать и выкладывать в свободный доступ через библиотеки), но правообладатель их неизвестен и спросить разрешение – не у кого. Получается правовой тупик. А ведь речь идёт о таких книгах, как “Курс теоретической физики” Ландау и Лившица или о трудах Фихтенгольца по высшей матаематике (в библиотеках всегда просят наиболее старое издание, поскольку там изложено подробнее и с примерами). Книги эти устареют ещё не скоро, а возможность воспользоваться ими “в цифре” появится только через “пиратские” ресурсы.

В нашем копирайтном законодательстве этот тупик никак не “расшивается”.

Чтобы подчеркнуть важность и серьёзность этой проблемы, процитирую целиком V_X (Сиротских книг больше, чем ожидалось):

The body of orphan works—works whose rights holders we cannot locate—is likely to be extremely large, and perhaps the largest body of materials. If the guesses made here are right, 50% of the volumes will be orphan works. This 50% is comprised as follows: 12.6% will come from the years 1923-1963, 13.6% from 1964-1977, and 23.8% from 1978 and years that follow. (The percentage of orphan works relative to all works decreases as time passes; the number of orphan works increases in more recent years because more works are published in later years.) Indeed, if this speculation is right, our incomplete collection today includes more 2.5 million orphan works, of which more than 800,000 are US orphans.

via clir.org

В гигантской библиотеке HathiTrust (более 5 млн оцифрованных книг из американских университетских библиотек), согласно предварительному исследованию, сиротскими являются не менее половины книг.

Думаю, в России ситуация аналогичная.

Интересно, будут ли какие-то поползновения по решению этой проблемы в проектах ГК-IV? Или так и будем поощрять деятельность пиратов по обеспечению права граждан на доступ к сиротским книгам?

_____________________

В ЖЖ-копии ![]() tthoms меня “потролил”:

tthoms меня “потролил”:

Пиратам дихлофос, авторам гонорар:) [и картиночку с разбрызгиванием дихлофоса присовокупил]

Поскольку мне нужен был повод для уточнения, то я с удовольствием “повёлся”:

Кто же против. Речь идёт о миллионах книг. Правообладателей (в большинстве своём это наследники авторов) у каждой из них много. По оценкам розыск правообладателей на одну книгу и заключение договоров СО ВСЕМИ правообладателями обойдётся от $1000 за каждого первоначального автора, т.е. речь идёт о сумме порядка $10 миллиардов (или о десятках миллиардов, что скорее). Кто-то верит, что такие суммы культура получит на заключение договоров? Дороговато обойдутся е-книги (несколько $1000 за штучку).

Можно пойти по пути Google и оцифровать как орфанные (сиротские) всё книги старше 10 лет и поместить издание в реестр и за каждое использование начислять на некий счёт роялти. Если деньги на счёте хранить до истечения срока действия авторских прав плюс пару лет, то любой из правообладателей может предъявить права и стать получателем своей доли роялти за конкретную книгу. Это обойдётся во много тысяч раз дешевле в плане бухгалтерского и юридического сопровождения и, казалось бы, выгодно всем… Но это мешает спекуляциям и судебным искам со стороны профессиональных копирайтных сутяг и, как следствие, такое не удалось даже Google (фирме с неплохой поддержкой на уровне государства). Понятно, что библиотекам РФ такое не удастся (их и так уже объявили пособниками пиратов). Так что будем пользоваться пиратскими ресурсами сами и пользователям библиотек (неофициально) именно их предлагать – легальных-то копий и возможности легально за них заплатить всё равно не будет

И далее поехали:

![]() tthoms 2011-05-18 23:16 (местное)

tthoms 2011-05-18 23:16 (местное)

(83.149.21.43)

Есть зерно истины, но не идиально.

![]() ekniga 2011-05-19 00:07 (местное)

ekniga 2011-05-19 00:07 (местное)

(85.141.135.56)

Национализация или Гуглизация… Выбор невелик

![]() tthoms 2011-05-19 00:47 (местное)

tthoms 2011-05-19 00:47 (местное)

(83.149.21.43)

🙂

_______________________

В комментах диалог для тех, кто читает ЖЖ-эхо:

2 комментария:

1. Порхачев Василий:

20 мая 2011, 14:35

Несмотря на все уважение к автору блога вынужден попенять не неточности в конкретной информации.

1. Все-таки ЛиФшиц Евгений Михайлович

2. Исключительная лицензия на 10-томник, включая права на электронную версию, принадлежит издательству “Физматлит”

3. ЗАО “Айбукс” обладает неисключительной лицензией на распространение “Курса…” в электронном виде в составе ЭБС ibooks.ru. Пока готовы не все тома – идет обработка контента. Вот, к примеру, том. 8 http://ibooks.ru/product.php?productid=22861&cat=1519&page=2

Вообще-то, если поискать не лень, то много чего можно найти. Было бы желание.

2. ekniga:

21 мая 2011, 00:14

Спасибо за поправку. Внесу в текст

Что до “если поискать не лень, то много чего можно найти. Было бы желание”, то именно отсюда и растут ноги у пиратских копий. А вот оплата за книги произрастает из того, что ЛЕНЬ и УДОБНО…

Нервные отклики на старый отчёт

Опубликовано 16 мая 2011

Отраслевой отчёт за 2010 опубликован давно. См. мой пост от 04 мая 2011 (Доклад (отраслевой)). И тишина была. Но, потихоньку, реакция появляется и, надо сказать, паническая.

КоммерсантЪ (Книжки спят. Россияне теряют интерес к чтению) дал ссылку на отчёт и подробно пересказал его (там ТРИ страницы текста, а не одна). Начал, однако, с весьма алярмистского предисловия (цитирую):

Объем книжного рынка в России сократился в 2010 году более чем на 8%, до 64,6 млрд руб., подсчитала Роспечать. Главная причина — общее снижение интереса к чтению. Продажи книг в электронном формате удвоились примерно до 60,72 млн руб., но все равно пока не превышают 0,1% рынка.

Усилия правительства по дискредитации чтения, библиотек, культуры вкупе с воплями о том, что в электронном формате (в котором удобно читать) читать низзя потому, что в библиотеке абонемент е-книг низззя совсем, а в продаже значительная часть читаемого просо отсутствует в лицензионном доступе ДАЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ.

УПАЛО ЧТЕНИЕ. Но вот упало ли чтение вообще или упало только чтение платного печатного контента? Ну не вижу я, чтобы меньше читали. А вот немолодых читателей с электронными читалками вижу много и всё чаще. И они (а именно они были опорой чтения печатной литературы) “провалили”, на мой взгляд, рынок. И многие из них даже не нарушают копирайт. Читают себе потихоньку классику “в цифре”, а денежки издателям печатных копий платить не хотят… Им хорошо, а издатели пожинают плоды того, о чём говорил Коэльо (Неважно на чём читают, важно ЧТО читают и важен сам факт того, что хотят читать).

Афиша (Казусы. Книги никому не нужны) от алярма вся звенит (цитирую целиком):

Катастрофические данные: в России падение интереса людей к чтению приобрело неуправляемый характер.

Книжный рынок за год рухнул на 8%. Это не связано с кризисом. Это не связано с тем, что люди переходят с бумаги на ридеры.

Люди не читают не потому, что у них нет на это денег, — они просто не хотят читать, им плевать на книжки. Доля чтения книг в структуре медиапотребления за два года уменьшилась более чем в два раза — с 4% в 2008 году до 1,9 % в 2010-м.

9 минут в сутки — именно столько посвящает чтению средний взрослый житель России.

То есть правда состоит в том, что дно будет достигнуто гораздо быстрее, чем казалось: еще через пару-тройку лет количество читающих книги в России будет в пределах статистической погрешности.

И это значит, что:

Книжные магазины — закроются литературные премии — отомрут за ненадобностью (угасание «Букера», теперь понятно, не курьез, а проявление все той же тенденции).

Книжные ярмарки — отменят.

Писатели — будут публиковаться исключительно в интернете.

Издатели — разорятся и займутся чем-то еще.

Книжный бизнес как таковой — прекратит существование.

Девять минут.

Потом восемь.

Пять.

Две.

Одна.

И вот тут все и закончится.

Интересно, однако… Снова Россия пытается экспериментом “на себе” доказать то (в чём, похоже, никто не сомневается), что если издательский бизнес вести по схеме “надавим на покупателя, обратимся к президенту и заставим с его помощью негодных покупателей покупать то, что мы хотим продать, по той схеме, по которой хотим продать”, то можно бизнес потерять и “достукаться” до информационно-технологической коллонизации страны иностранными поставщиками контента (коим на интересы страны, её экономики и её граждан “начхать”).

В отчёте (стр 48-49) сказано (цитирую):

Среди основных факторов, которые будут оказывать влияние на динамику

книжного рынка в течение ближайших 3-5 лет, следует, в первую очередь, отметить

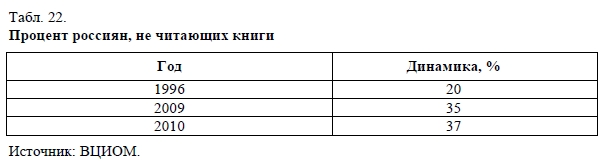

факторы макроэкономического характера. Среди них можно назвать продолжающуюся инфляцию, в значительной степени обусловливающую рост цен на непродовольственные и, в особенности, на продовольственные товары, наличие остаточных кризисных явлений, а также трудности, связанные с проблемами самого книжного рынка. Это и неразвитость инфраструктуры как оптового, так и розничного звена книгораспространения, и достижение розничными ценами на книги психологического предела, и слабые логистические цепочки в системе доведения книг до конечного потребителя, которые не могут обеспечить спрос в отдаленных от Москвы регионах. Ну и наконец, нельзя не сказать о «постоянно действующем» факторе – падении интереса населения к чтению. Так, по данным ВЦИОМ (см. табл. 22), доля россиян, не читающих

книги, с 1996 г. по 2010 г. увеличилась на 17% – с 20% до 37%. Доля же россиян, активно читающих книги, составила в 2010 г. только 23%, и эта цифра продолжает снижаться.

Обсуждению этих и других вопросов был посвящен круглый стол по проблемам

выработки законодательных инициатив в сфере издательской деятельности и полиграфии в Российской Федерации, который был проведен 8 ноября 2010 г. Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ. Участники рынка выражают надежду, что реализация предложенных на круглом столе мер приведет к положительным изменениям на книжном рынке России.

Большую роль среди факторов, оказывающих влияние на интерес к чтению, а

Большую роль среди факторов, оказывающих влияние на интерес к чтению, а

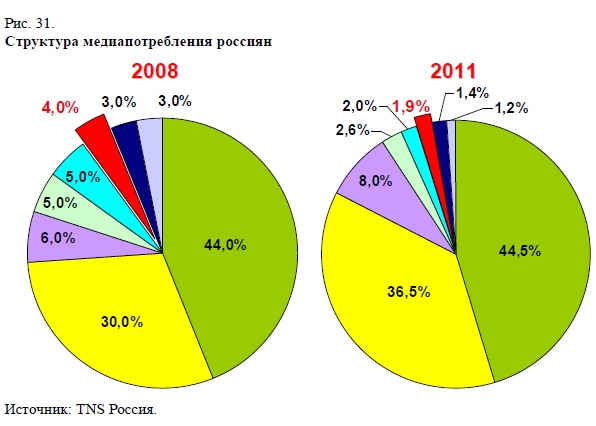

следовательно, и на динамику книжных продаж, играют другие медиа, которые ведут ожесточенную борьбу за свободное время человека. Так, по данным исследовательской компании «TNS Россия», общее медиапотребление российских граждан в возрасте от 16 лет и старше сегодня составляет около 8 часов в сутки. Из них чтению книг в общем объеме медиапотребления отводится 1,9% (около 9 мин. в день), чтению газет – 2% (около 10 мин.) и чтению журналов – 1,2% (около 6 мин.). Сопоставление этих данных с результатами аналогичного исследования 2008 г. показывает, что за последние три года доля времени, отводимого среднестатистическим гражданином России на чтение всех видов печатных источников информации, снизилась почти на 7%, в т. ч. книг – на 2,1%,

газет – на 3% и журналов – на 1,8%. При этом в структуре медиапотребления

российского гражданина за последние три года выросла доля телевидения, Интернета и особенно – радио (см. рис. 31- легенда к диаграмме приведена отдельно и находится справа).

Одновременно с этим нельзя не отметить увеличение числа читателей, использующих для чтения возможности современных гаджетов. Правда, серьезной

причиной, тормозящей развитие электронного книгоиздания и книгораспространения является электронное пиратство: сегодня доля пиратских электронных книг при скачивании достигает 80%.

___________________________

Как такое может быть написано рядом: Трагедия. Люди ПЕРЕСТАЮТ ЧИТАТЬ и тут же рядом мысли о том, что читают не то и не там. И ведь речь идёт не о качестве читаемого, не о его научной, художественной и иной ценности. Исследователи “в набат бьют” – читают НЕ ТАКОЙ (цифровой) контент и НЕ У НАС. Тут радоваться надо, что хоть кто-то ещё хоть что-то читает, что отсутствующие (как сказано выше) каналы книгораспространения (для печатных копий) хоть как-то компенсируются цифровыми каналами (и сами правообладатели в первую очередь виноваты в том, что лицензионный контент часто просто недоступен (печатный “не завозят”, а цифровой “не разрешают, чтобы не пиратили”). А вместо этого горе-бизнесмены сетуют, что вместо них (не делающих ничего на пользу читающим) прибыль получают те, кто делает (пусть и незаконно) хоть что-то, чтобы у читателей был (отнюдь не всегда бесплатный) доступ к желанным книгам…

Bash.org о пиратстве

Опубликовано 15 мая 2011

Цитата #411022

xxx: Скачал пиратскую книгу в pdf, которую защитили паролем.

xxx: Скачал прогу для взлома паролей.

xxx: Скачал кряк для взлома проги для взлома паролей.

xxx: Теперь борюсь с ощущением своей глубокой безнравственности…

_________________________

А ведь здесь есть и описание процесса получения и пользования пиратской версии контента и рецепт борьбы с нею. Надо просто, чтобы лицензионный контент был и легко было его найти и чтобы оплата была простой, быстрой и удобной (оплата в виде платных SMS, за которую оператор половину берет “за транзакцию”, а половину отдаёт интернет-магазину явно не годится). И рекламировать “А вот у нас такой-то гламурный персонаж честно покуавет и, о ужас, ЧИТАЕТ”…. А если тратить деньги на лицензионные е-книги (и ЧИТАТЬ их) станет модным и общественно нормальным, то при минимуме полицейского нажима вполне можно сделать продажу е-книг существенным сектором рынка

Комментарии к записи Bash.org о пиратстве отключены

Ещё полшага к Creative Commons

Опубликовано 6 мая 2011

Хабрахабр появился пост (ИРИО открыл сайт «Creative Commons Россия»), который (ввиду особой важности) я рискну скопировать целиком (благо выложен он под лицензией, которая позволяет это сделать):

Неожиданно, без объявления войны 1 мая по адресу creativecommons.ru открылся сайт «Creative Commons Россия», т.е. «Ура! Свершилось!».

Сайт разработан Институтом развития информационного общества (ИРИО), автономной некоммерческой организацей, основанной 7 сентября 1998 года. ИРИО является официальным представителем Creative Commons в России с 15 марта 2010 года. Именно ИРИО передал дела и документы Сиб Греневельд (Syb Groeneveld) перед тем как покинул Россию, поэтому считайте ИРИО преемником господина Греневельда.

Что интересненького доступно на сайте? Во-первых, почитайте сложную и запутанную историю Creative Commons в России. Во-вторых, прочитайте список известных людей и сайтов, использующих лицензии Creative Commons в России. В-третьих, ещё один вариант перевода CC-BY на русский язык. В-четвёртых, результат юридической экспертизы лицензий Creative Commons. На этом остановимся чуть подробнее.

Елена Войниканис (к.ф.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, ответственный секретарь Экспертного Совета при Комитете ГД ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) проанализировала текст лицензий Creative Commons на соответствие законодательству России и пришла к выводу, что лицензии Creative Commons соответствуют гражданскому кодексу, что и требовалось доказать. Кто всё ещё не верит, ознакомьтесь с документом самостоятельно. Легальность лицензий подтверждают и эксперты компании «Pravo.ru». Также часто задаваемые вопросы с ответами о законности лицензий Creative Commons вы можете найти по ссылкам с этой страницы.

Становится окончательно ясно, что безаргументированные (потому что причин они не называют, они просто выкрикивают «нелегальны» и тут же прячутся в кусты) слухи о нелегальности лицензий в России распространяют копирасты-недоброжелатели, которые боятся конкуренции со стороны свободной культуры и хотят устранить её неконкурентными методами, воздействуя дезинформцией на суд, который теоретически может состояться в будущем и который они хотят заранее ввести в заблуждение. Пожалуйста не поддавайтесь на провокации и всегда помните, что лицензии Creative Commons могут легально использоваться в России.

Для журналистов: контакты ИРИО.

___________________

Эксперт, конечно, авторитетный, но… суд (если кто-то туда подаст) сам решит кого вызвать в качестве эксперта… И, конечно, лучше бы иметь официальный документ “о порядке использования лицензий CC в России” по чьей бы подписью он не вышел…

Комментарии к записи Ещё полшага к Creative Commons отключены