А что, кто-то сомневался?

Опубликовано 6 апреля 2011

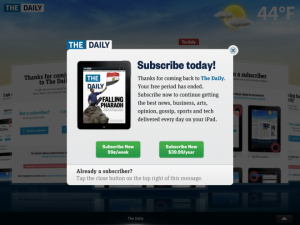

То, что глупо-жадный старикашка Мердок “завалит” очередной проект платного ресурса не сомневался, думается, только тот, кто о существовании проекта не знал…

То, что глупо-жадный старикашка Мердок “завалит” очередной проект платного ресурса не сомневался, думается, только тот, кто о существовании проекта не знал…

И вот теперь Wired(Nieman Lab Analysis Paints Grim Trajectory for The Daily) сообщила первые материалы по спросу на проект. Поскольку материалы косвенные, то приговор, данный в переводе Компьюлента (Новаторская интернет-газета Руперта Мёрдока не заинтересовала читателя) давно ожидаем, но, к сожалению, не окончателен…

__________________________

И webcrunch (The Daily: революции не вышло?) даёт поддержку этой версии. Ну никак не получается у проекта The Daily нужного для безубыточности количества платных абонентов…

Полноты ради матерал DeepApple (Популярность The Daily снижается. Доказано «твиттером») в котором не один график, а ДВА…

Media-day (Потребители Канады не готовы платить за доступ к контенту) рассказали о том, что платить готовы только за тот контент, который представляет тем больше коммерческую ценность, чем раньше и полнее ты его получишь. А у обычного новостного будут искать бесплатную альтернативу и заплатят только “под дулом пистолета” (т.е. только если не обнаружат бесплатного аналога)

________________________

аналогичное исследование (можно ознакомиться здесь) описано в Компьюлента (Канадцам не нужны платные интернет-новости)

Комментарии к записи А что, кто-то сомневался? отключены

Вопрос есть, а ответа нет

Опубликовано 6 апреля 2011

В связи с годовщиной iPad WebCrunch задался вопросом (Читать на смартфонах или на iPad?). Вопрос интересный, хотя и неполный (не учтены другие планшеты, специализированные устройства и ноутбуки). А вот ответа нет. Вместо поиска ответа на вопрос автор занялась анализом чтения RSS и пришла к очевидному выводу:

ЧИТАТЬ на устройстве с БОЛЬШИМ ЭКРАНОМ удобнее, чем на устройствах с малым экраном… Но не учтены привходящие обстоятельства (например, является ли планшет вторым или единственным устройством и т.п.). Да и RSS (и другие xml-форматы) можно вполне комфортно читать почти на любом устрйстве и, следовательно, для выбора решающими оказываются именно привходящие обстоятельства. А вот для PDF, созданных под лист А4, другого выхода кроме чтения на устройстве с большим экраном просто нет…

Ящик книг – это ещё не библиотека

Опубликовано 5 апреля 2011

Digital-reader (Across the Pond, E-readers are not Library Equivalents Edition) описал попытку связать закрытие библиотек с ридерами (мол, они заменят закрывающиеся библиотеки)

Libex (Е-ридеры не заменят библиотеку) сравнительно подробно пересказал материал и, на мой взгляд, верно отметил, что ящик книг (даже если ящиков много и к ним прилагается оператор по регистрации выдачи и возвратов) – это ещё отнюдь не библиотека.

Сегодняшняя библиотека может как угодно и куда угодно “уходить” (“в цифру”, “в виртуал”), но главным в ней, на мой взгляд, будет функция оценки и отбора… И, по мере лавинообразного роста контентного моря (снижение практически до нуля стоимости самопубликации неизбежно приведёт к лавине спама и графоманских “творений”, забивающих каналы выбора для “среднего” читателя) роль библиотекаря (точнее, библиографа), способного оценит и отобрать контент будет только возрастать.

На осознании этой нехитрой истины зиждется тенденция перехода от Web2 к Web3, т.е. (если отбросить технологические подробности) к библиотекоцентричной (точнее, к библиографоцентричной) системе работы с контентом.

Эффективность такого подхода задолго до Интернет продемонстрировала “Могучая кучка”, которая “кучковалась” вокруг библиографа Стасова. Сегодняшние технологии только усиливают эффект профессиональной информационно-технологической поддержки. А вот отсутствие такой эффективной профессиональной поддержки так резко будет снижать эффективность проектов, что (рано или поздно) поставит такие проекты на грань краха

__________________

Полноты ради, на эту же тему Teleread (Might e-readers replace vanishing libraries?) и материал из того же источника об угрозе спама и графоманства (E-books could be the next search-spam battleground)

Комментарии к записи Ящик книг – это ещё не библиотека отключены

Vesti про е-книги

Опубликовано 2 апреля 2011

28 марта 2011 ВЕСТИ (Рунет грозит перевернуть представления о книгоиздании) опубликовали сюжет о е-книге в России и противопоставляли Google (у которого реально оцифровано св. 15 миллионов наименований, которые есть даже если ими пока нельзя пользоваться) альтернативному российскому проекту, у которого нет ни одной незаконно оцифрованной книги, но нет практически ничего реально оцифрованного… Эдакое бодрячество на фоне надвигающегося призрака информационной колонизации, когда забугорный дядя “от щедрот” будет решать что (из оцифрованного им и отсутствующего в законном доступе в РФ) и кому он разрешит использовать и на каких условиях…

Ролик – по ссылке

(http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=328112)

Комментарии к записи Vesti про е-книги отключены

Круглый стол в ЦЭМИ РАН

Опубликовано 27 марта 2011

Получил пресс-релиз (цитирую):

Научный Совет по экономическим проблемам интеллектуальной собственности при Отделении Общественных наук РАН приглашает Вас и Ваших коллег 29 марта 2011 года (вторник) в ЦЭМИ РАН на круглый стол “Авторское право в цифровую эпоху: старые термины, новые смыслы”.

Пиратство никогда не имело устойчивого юридического определения. Авторское право становится тормозом в развитии информационных технологий. В цифровую эпоху меняются не только смыслы привычных терминов, но и модели бизнеса (получения вознаграждения), например, издателей, писателей, художников, “пиратов”. На круглом столе “Авторское право в цифровую эпоху: старые термины, новые смыслы” мы поговорим на эти и другие темы. Ждем Вас во вторник вечером (в 19 часов) 29 марта 2011 года в ЦЭМИ РАН, аудитория 520 (5-й этаж). Участие – бесплатное, необходимо предварительно записаться.

[тезисы А.Н.Козырева] [обсуждение на Лабрейт.ру]

[“Media Piracy in Emerging Economies” (иследование на англ. языке)]

[Переосмысление пиратства (глава 1 из исследования на русском языке)]

Схема проезда до Центрального экономико-математического института

Начало круглого стола в 19-00 в аудитории 520 (5-й этаж). (вход свободный, но количество мест ограничено, необходимо записаться). Заявку на участие направляйте по e-mail [email protected] или сообщите по телефонам: +7(916) 105-81-04, +7(903) 208-53-53, +7(499) 724-15-14.

____________________________

Материалы интересные. Заявочку я отправил. Так что надеюсь поучаствовать

Комментарии к записи Круглый стол в ЦЭМИ РАН отключены

Решение на основе благоглупости

Опубликовано 23 марта 2011

Как-то принято считать, что идиотские решения на основе благоглупости – это удел России. Ну, тёмная она, не возвысилась до высот понимания… А сегодня у меня “праздник души”. Я обнаружил, что идиотские решения на основе благоглупости (при наличии лоббирующей такое решение силы) – это норма для демократического государства.

Понятно, что основой экономики, базирующейся на знания является право граждан на доступ к информации, в т.ч. на доступ к информации, сконцентрированной в книгах. Существует большая категория таких книг – орфанные или сиротские. Копирайт на них ещё не истёк и истечёт не скоро, но авторов давно нет и к кому обращаться за разрешением на право оцифровки и использования “в цифре” неизвестно. Таких книг в США миллионы, значительная их часть сохранила актуальность, но (сегодня) недоступна гражданам (книги есть в ограниченном числе библиотек и, как правило, сильно изношены). Google оцифровала уйму таких книг (слава им, что бы там не случилось, но ЭТИ книги в цифре сохранятся) и предложила механизм предоставления их в пользование с возмещением правообладателям, буде таковые объявятся.

Естественно копирасты (а в США они ничуть не лучше, чем у нас) требуют запретить доступ к орфанным книгам (точнее, к их оцифрованным копиям). Их логика понятна – не допустить прецедента предоставления доступа (пусть с выплатой роялти) к е-книге без договора с правообладателем по инициативе оцифровывающего. То, что это наносит ущерб экономике копирастов не волнует. Они заботятся исключительно о своём кошельке…

Понятно, что об интересах государства должно было позаботиться государство вообще и суд в частности… Они, теоретически, для этого существуют… Но существуют он не в безвоздушном пространстве. Сегодня у Google оцифровано на порядок (если не больше) наименований книг БОЛЬШЕ, чем у любой из остальных фирм, предоставляющих (на тех или иных условиях) доступ к е-книгам. Если бы Google разрешили воспользоваться этим богатством (в создание которого они инвестировали огромные деньги), то плохо было бы конкурентам… И конкуренты объединились с копирастами ради того, чтобы не дать Google предоставить потенциальным читателям доступ к огромному массиву не потерявших актуальности книг…

Понятно было, что в России никто не собирается разрешать оцифровку орфанных книг (во всяком случае до положительного прецедента в США или где-то ещё) и я, честно говоря, опасался, что если Google получит положительное решение суда, то экономика США получит ту информационную подпитку, которую экономика России не получит… К счастью опасения оказались ложными. Американский судья не подвёл и принял-таки идиотское решение на основе благоглупости (а не на основе интересов экономики). НЕ ПОЛУЧИТ АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДПИТКИ… И все потому, что, как сказал Reuters (Judge slaps down Google’s digital library settlement). И прикрыли не только оцифровку книг-сирот, но и оцифровку книг, у которых правообладатели известны (Google планировал потратить более $100 миллионов на мировое соглашение, чтобы получить разрешение и на их оцифровку). Теперь всё пойдёт по накатанной – правообладатели потихоньку подпишут соглашения на оцифровку и продажу е-книг и (не торопясь) актуальные книги станут доступны (позднее, чем могли бы и дороже, но кого волнуют такие мелочи…). А вот с орфанными книгами – “труба”. NYTimes (Judge Rejects Google’s Deal to Digitize Books) отметила (цитирую): “When the Justice Department suggested as much last year during a court hearing, Google rejected the idea as unworkable. It would leave millions of orphan works out of the agreement and out of Google’s digital library, greatly diminishing its value to Google and to the public.”

Понятно, что в России никто не начнёт правового урегулирования оцифровки книг-сирот до положительного разрешения проблемы с ними в США. Разница, правда состоит в том, что в США эти книги уже оцифрованы и после правового урегулирования станут доступны, а у нас (возможно) только начнут готовить законопроекты после урегулирования проблемы в США, т.е. мы получим доступ к своим книгам-сиротам “в цифре” хорошо если только на десяток-другой лет позже США…

_______________________

Русская служба BBC (Суд блокировал соглашение Google о сканировании книг) так описала ситуацию (цитирую целиком):

Американский судья блокировал соглашение между компанией Google и издателями по поводу обнародования книг в интернете.

Гигант глобальной сети уже сканировал 15 млн книг и открыл пользователям доступ к ним при помощи своей платформы eBook. При этом Google вне суда урегулировал продолжавшуюся шесть лет тяжбу, инициаторы которой коллективно обвиняли компанию в нарушении авторских прав.

Теперь же нью-йоркский окружной судья Денни Чин постановил, что эта договоренность “попросту зашла чересчур далеко”, то есть дала фирме Google несправедливые преимущества в конкурентной борьбе.

Где правообладатели?

Соглашением с двумя организациями – Гильдией авторов и Ассоциацией американских издателей – предполагает, что Google будет продолжать работу по оцифровке книг и продаже доступа к ним в интернете. За это он будет платить владельцам авторских прав сканируемых книг гонорары на общую сумму в 125 млн долларов в год.

Однако теперь обеспокоенность за сохранение авторских прав взяла верх: владельцы прав на многие книги, оцифрованные фирмой Google, не могут быть установлены, а это значит, что они не смогут получать свою долю этих выплат.

Это соглашение, как сказал судья Чин, “предоставит компании Google существенное преимущество перед конкурентами, даст ей заработать на оптовом копировании без разрешения работ, защищенных авторскими правами”.

Параллельно договоренность между Google и ассоциациями писателей и издателей стала предметом расследования, которое проводит министерство юстиции США, – на предмет его соответствия законодательству, касающемуся конкуренции и соблюдения авторских прав.

“Ясно, что мы разочарованы, – признала после вынесения вердикта представительница Google Хилари Уэйр. – Но мы рассмотрим решение суда и расценим наши возможности”.

“Как и многие другие, мы верим в то, что это соглашение может предоставить доступ к миллионам книг, которые сегодня так сложно найти в Соединенных Штатах, – добавила Уэйр. – Вне зависимости от исхода мы продолжим работать над тем, чтобы больше и больше существующих в мире книг можно было найти в сети при помощи Google Books и Google eBooks”.

________________________

Итак, главная причина: Если разрешить, то Google получит слишком большие преимущества за счёт использования оптового механизма решения проблемы книг-сирот… Так что “неча высовываться”. “Понаехали тут” в богоспасаемые США выходцы из СССР и думают, что они “самые умные”….

____________________

Ещё одна подборка истории из Компьюлента (Проект мирового соглашения между Google и книгоиздателями отвергнут):

В 2004 году корпорация Google открыла онлайн-библиотеку Google Books, в которой было представлено беспрецедентное количество книг с удобным поиском. С тех пор было отсканировано свыше 15 млн томов из 100 стран.

В 2005-м Гильдия авторов США и Ассоциация американских издателей подали коллективный иск, обвиняя корпорацию в нарушении авторских прав за то, что она занималась сканированием библиотечных книг и выкладыванием их в Сеть, не спрашивая разрешения у правообладателей.

В 2008 году стороны пришли к мировому соглашению, обязывавшему Google выплатить $125 млн для удовлетворения претензий и предусматривавшему создание независимой организации Book Rights Registry, которая должна была заняться распределением прибыли от рекламы и продажи прав на просмотр книг между авторами и издателями.

Сторонники урегулирования совершенно справедливо считали, что библиотека и электронный магазин Google eBooks, открытый в декабре 2010 года, вернули бы к жизни миллионы забытых книг и предоставили бы авторам новый способ заработать.

Противники (коалиция Open Book Alliance, в которую в частности вошли прямые конкуренты Google) назвали сделку нарушением антимонопольного законодательства, поруганием авторского права и вмешательством в частную жизнь, ведь Google получит эксклюзивные права на дистрибуцию книг-сирот, то есть публикаций, авторы которых канули в неизвестность. С критикой выступило даже Министерство юстиции США, которое указало (между прочим, дважды) на то, что Google автоматически получает права на книги, если автор не позаботился написать отказ. Г-н Чин тоже подчеркнул, что, если бы всё было наоборот (то есть Google получала права только после официального согласия автора), многие проблемные аспекты урегулирования были бы сняты.

Ну а фирменное «КЛ»-мнение таково: открыв проект Google Books, Сергей Брин и Ларри Пейдж в очередной раз показали, насколько они опережают остальных дельцов в понимании того, что такое Интернет. Судья Денни Чин принял справедливое и обоснованное решение: и впрямь негоже потакать монополизации рынка электронных книг. Но даже после того, как урегулирование будет изменено и принято (а оно обязательно будет принято: едва ли кто-то сомневается в том, что у Google есть деньги на очень хороших юристов), у веб-корпорации всё равно будет фактическая монополия, потому что проекта, аналогичного Google Books, просто не существует. Вот этот аспект и приводит в ужас Amazon, Microsoft и прочих конкурентов. Им не нужно справедливое соглашение между Google и правообладателями. Они стремятся к принципиальному уничтожению Google Books.

И ещё одна мысль. Google Books — один из самых мощных культурных проектов последних лет. Это отважный и в то же время совершенно естественный шаг вперёд. Любой, кто занимался составлением библиографии к своим научным работам или поиском редких книг, с этим согласится. То, что происходит в американском суде, не частное дело одной жадной, но очень передовой корпорации. Разве это не одна из задач демократического государства — обеспечение максимального доступа всех желающих к культурной сокровищнице человечества? Разве это не обязывает сотрудничать с проектами, подобными Google Books, на государственном уровне? Сотрудничать — как раз для того, чтобы компания, затеявшая это всеблагое дело, не использовала его в своих всегда корыстных целях. У корпораций больше средств на культурный и научно-технический прогресс, чем у госбюджета. Так воспользуйся этим, государство! Ну сколько ещё мы будем смотреть на этот позорный спектакль и слушать от отстающих вопли о том, что Google — главный враг человечества?!

Так что же создадут в Туве?

Опубликовано 21 марта 2011

Несоответствие заголовка и содержания давно стало нормой в СМИ. Вот пример. Материал NewsLab (В Туве создадут сеть электронных библиотек за 14 млн рублей) вызывает (заголовком) большие ожидания. Ожидаешь наличие актуального цифрового контента. А на самом деле в теле статьи почти всё сказано верно (цитирую целиком):

В Туве региональные библиотеки через интернет свяжут с Национальной библиотекой республики и создадут на их базе региональную сеть электронных библиотек, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Работы по формированию сети минкультуры Тувы начнет в 2011 году. Во всех 17 сельских районах республики на базе библиотек планируется создать общедоступные информационные центры. Стоимость работ — 14 млн рублей. «На эти деньги предполагается приобрести необходимую технику для районных библиотек, обеспечить им доступ в интернет и установить минимальный пакет программ, включая правовые информационные системы „Консультант плюс“, „Кодекс“ и другие», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в национальной библиотеке им. Пушкина, где расположат корневую серверную систему региональной сети, планируется создать базу Ельцинской библиотеки, электронные картотеки и каталоги информационных ресурсов республики. В единую сеть будет включена и республиканская детская библиотека им. Чуковского.

_____________________

Если перейти с возвышенного на человеческий, то честно сказано:

— создадим общедоступный информационный центр с выходом в Интернет

— дадим доступ к правовым базам данных

— дадим доступ к электронному каталогу республиканских библиотек

— дадим доступ к историческим документам из фонда ПБ им. Ельцина и сами будем для них оцифровывать..

В сказанном нет ничего ненужного и ничего того, чего библиотеки могли бы стыдиться. Нет пустячка – доступа к актуальному контенту. И причина ясна – сие незаконно (хочется надеяться, что ПОКА незаконно).

Однако, налицо явная проблема современной “журналистики”: к заведомо неверному заголовку (целью которого является спровоцировать чтение текста за счёт указания желанного, но заведомо недостижимого результата) подвёрстывают витиевато изложенный, но (если вдуматься) вполне достоверный текст о том, что же именно сделано из того, что возможно…

Комментарии к записи Так что же создадут в Туве? отключены

Свежая новость 2006 года

Опубликовано 20 марта 2011

Это бывает… Собирает человек информацию по теме и публикует копипаст с указанием не адреса страницы, а адреса ресурса… Но, иногда, появляются пикантные материалы.

Постсовременная библиотека (вторник, 15 марта 2011 г. В интернете появится библиотека Путина) сообщила, что в СПб в здании Синода появится библиотека президента Путина… Я, по наивности, решил, что (по примеру США) у нас появятся мемориальные библиотеки бывших президентов, но выяснилось, что всё куда проще… Данная новость – копипаст новости 2006 года (В интернете появится библиотека Путина). Ну, поторопился человек и не вспомнил, что уже есть в СПб в здании Синода (Президентская библиотека им. Ельцина), к созданию которой “руку приложил” нынешний Премьер (тогда – президент) Путин…

Комментарии к записи Свежая новость 2006 года отключены

Молодцы в NYTimes

Опубликовано 20 марта 2011

Ребята нашли грамотный компромисс между бесплатным доступом к серверу разовых читателей (до 20 материалов в месяц – бесплатно) и платным доступом для регулярных читателей. Как следствие (Введение платного доступа на сайт увеличило стоимость акций New York Times). Выгодная это штука “ублажать” пользователей на пользователецентрическом рынке…

Комментарии к записи Молодцы в NYTimes отключены

Уехал я в Китай

Опубликовано 6 марта 2011

06 марта я уже приземлился в Пекине.

Впереди посещение Национальной библиотеки Китая, библиотеки университета науки и технологий (Сиань), главной библиотеки провинции Шэньси (в том же Сиань) и главной библиотеки г.Шанхай.

Есть о чём спросить. Е-книга в Китае (как не привычно слушать про пиратов, которые не желают покупать) продаётся очень неплохо. А вот как этого добились и как с этим дело обстоит в библиотеках (понятно, что членство в ВТО мешает только России организовать эффективное обслуживание информационных потребностей пользователей библиотек с помощью современных информационных технологий вообще и е-книг в частности)

Комментарии к записи Уехал я в Китай отключены