OLPC представит XO-tablet в августе 2013

Опубликовано 17 июля 2013

Об этом сообщил AndroidGuys/

Известно минимально. Судя по картинке мы имеем дело с XO-3. Про экзотические зарядные устройства и места распространения устройства не сообщается.

Известно, что экран будет 7″ (1024 x 600), а ОС будет Android 4.1 Jelly Bean с поддержкой Google/Play (допускается до трёх учётных записей, есть родительский контроль). Процессор 1.64GHz двухъядерный. Есть Wi-Fi и Bluetooth. Батарея рассчитана на 8 часов работы

Есть рекламный ролик:

Честно говоря не сказал бы, что устройство так уж сильно отличается от остальных бюджетных планшетов с аналогичными характеристиками. “Фишкой”, конечно станет предустановленное ПО для образования

Уже есть предзаказ. С языками плоховато – English and Spanish.

Сайт устройства называется (xo-learning.org)

Книжный рынок США за 1 квартал 2013

Опубликовано 16 июля 2013

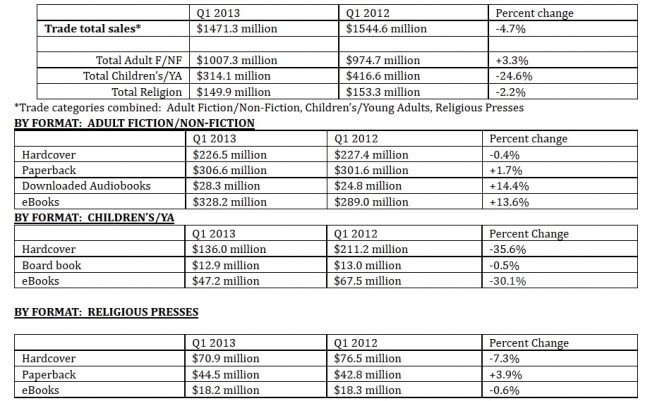

The Digital Reader опубликовал данные AAP продаж книг в 1 квартале 2013 в США.

Совершенно неожиданно “с треском” провалился (-24,6% в целом) рынок детской литературы. Упали продажи и твёрдых копий (-35,6%) и электронных копий детской литературы (-0,30.1%).

Раздел “Religion Press” упал немного (-2,2%). Твёрдый переплёт (-7,3%), мягкий переплёт чуть вырос (+3,9%). электронные копии упали совсем немного(-0,6%).

Книги для взрослых удержали рынок от катастрофы и выросли (+3,3%). Твёрдый переплёт книг для взрослых чуть упал (-0,4%), мягкий переплёт удержался (+1,7%), а выросли и существенно продажи цифровых копий (+13,6% у е-книги и +14% у аудиокниги)

В итоге упали и продажи в целом (-4,7%).

есть таблица (щёлкните мышкой, чтобы получить её в полном разрешении):

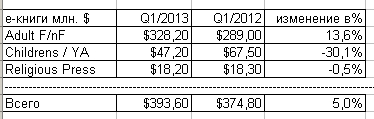

Если собрать данные по е-книге то получится такая таблица:

Т.е. из-за провала продаж детской литературы е-книги смогли вырасти всего на 5% за квартал, хотя и 13,6% по литературе для взрослых не смотрится как великое достижение…

Всё это смотрится как подход кривой роста к уровню насыщения. А выход понятен и прост: внешняя экспансия (захват чужих рынков). Понятно, что самый большой (по потенциалу) книжныйрынок после англоязычного – русскоязычный. Да и ЕС кое-что дать может. Amazon на Россию уже нацелился и законопроекты по ужесточению копирайтных норм явно принимались под экспансию… Наши правообладатели и их лоббисты в гос. думе фактически “мостят дорогу” для конкурентов, которые их и “задушат в нежных объятиях”. Что делать… Копираст всегда “задним умом крепок” и, как престарелый вояка, всегда готовится к прошлой войне…

е-книги в библиотеках США

Опубликовано 16 июля 2013

В дополнение к моему посту от 05 апреля 2013 (Пропустил. Сейчас навёрстываю). Есть на сайте “Университетская библиотека” такой Костюк К.Н., который публикует интересные материалы по е-библиотекам (Константин Николаевич КОСТЮК, Генеральный директор «Директ-медиа», ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). По непонятной причине я всё время проскакиваю мимо его материалов. В предыдущем посте я (в апреле) проскочил более чем на два месяца мимо его февраальских публикаций на сервере УБ:

- 08.02.2013 – Костюк К.Н. Электронные книги в академических библиотеках США – Развитие рынка электронных книг в России совершается с оглядкой на процессы, происходящие с книжным рынком в США. И это относится не только к издательским тенденциям, но и к тенденциям библиотечным. Согласно ежегодному отчету Ассоциации американских издателей в 2011 г. цифровые продажи книг в США составили 15%, поднявшись за год в два с половиной раза с 6%. Происходят ли аналогичные изменения с электронными книгами в библиотечной сфере? Библиотечные закупки являются существенным элементом книжного рынка, особенно в сфере профессиональной и научной книги. Мы не располагаем статистикой этих закупок, однако в наши руки попало социологическое исследование, проводимое ежегодно журналом School Library, касающееся использования электронных книг в академических библиотеках США: Ebook Usage in U.S. Academic Libraries – 2012.

- 5.02.2013 –Костюк К.Н. Электронные книги в публичных библиотеках США: новые исследования – Настоящая статья является продолжением предыдущей, в которой было представлено исследование, касающееся использования электронных книг в академических библиотек США. Предмет второй статьи – результаты аналогичного социологического исследования «Использование электронных книг в публичных библиотеках США в 2012 г.», проведенного известным журналом «Library Journal».

На УБ у нас есть подписка и мне было неясно видны ли эти ресурсы тем, у кого такой подписки нет.

Недавно снова обнаружил, что эти материалы появились как статьи в журнале и снова я проскочил на несколько месяцев:

- (Электронные книги в академических библиотеках США)

11.04.2013 08:23Рынок электронных книг в России развивается с оглядкой на процессы, происходящие с книжным рынком в США. И это относится не только к издательским тенденциям, но и к библиотечным. Согласно ежегодному отчёту Ассоциации американских издателей, в 2011 г. цифровые продажи книг в США составили 15%, поднявшись за год в два с половиной раза с 6%[1]. Осуществятся ли аналогичные изменения с электронными книгами в библиотечной сфере? Библиотечные закупки являются существенным элементом книжного рынка, особенно в сфере профессиональной и научной книги. К сожалению, мы не располагаем статистикой этих закупок, однако в наших руках оказалось социологическое исследование, проводимое ежегодно журналом School Library, касающееся использования электронных книг в академических библиотеках США: Ebook Usage in U.S. Academic Libraries – 2012[2], что и позволило провести настоящий обзор.

1. Данные Ассоциации американских издательств (Association of American Publishers) за 2011 г.: http://www.pro-books.ru/sitearticles/9820

2. Ebook Usage in U.S. Academic Libraries – 2012 // Library Journal, 2013. P. 94. Онлайн-доступ:http://www.library.arkansas.gov/PublicLibraryServices/Documents/Ebook-Usage-Report-Academic.pdf

[Предыдущая версия обзора значительно полнее по числу диаграмм и таблиц} - (Электронные книги в публичных библиотеках США: новые исследования)

16.05.2013 09:55

Настоящая статья является продолжением предыдущей, опубликованной в апрельском номере «УК», в которой было представлено исследование, касающееся использования электронных книг в академических библиотеках США.

Предмет второй статьи – результаты аналогичного социологического исследования «Использование электронных книг в публичных библиотеках США в 2012 г.», проведённого известным журналом Library Journal.[ссылка на первоисточник отсутствует, данная версия менее полная по числу диаграмм и таблиц, чем предыдущая]

В качестве “завлекалочки” процитирую данные по выбору источников комплектования для публичных библиотек:

ПОСТАВЩИКИ КОНТЕНТА И КРИТЕРИИ ВЫБОРА

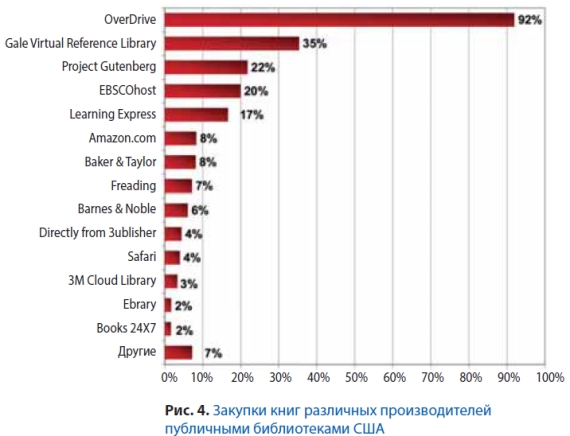

Первый ряд основных вендоров, обслуживающих публичные библиотеки, – иной, чем в случае вузовских библиотек (рис. 4).

Здесь практически не встречается случаев, когда бы библиотеки работали с издательствами напрямую. На первом месте оказывается сервис OverDrive с 92%, – ресурс с наибольшими возможностями загрузки книг в мобильные устройства. На втором месте с большим отставанием – Gale Virtual Reference Library с 35%.Третий по популярности – ресурс открытого доступа к художественной классике Project Gutenberg (22%) и, наконец, EBSCO (с Netlibrary) – 20%. Основными критериями для выбора вендора являются совокупность критериев «справедливой цены» (100%), качества ассортимента (99%) и поддержки устройств (98%). К качеству сервиса относится удобство пользования и администрирования платформы (98%), одновременный выход печатных и электронных версий (79%), интерфейс с встроенным собственным дизайном библиотеки (79%), сервисы обучения персонала (76%), перенос MARC-записей вOPAC (Online Public Access Catalog) (66%). Для американских библиотек также важно присутствие на рынке консорциумных предложений, позволяющих оптимизировать затраты на электронные ресурсы. Такими формами закупки пользуются 69% библиотек. На российском рынке, как известно, такая практика не распространена.

При этом библиотеки выделяют на э-книги всё ещё небольшую часть своих средств. Половина библиотек отводят на них не больше 5% бюджета (год назад таких было 64%), лишь 16% выделяют более 10% бюджета. В средних величинах за год доля бюджета удвоилась (с 3,3% до 6,6%). Библиотеки в массовом порядке перераспределяют бюджеты с бумажных книг на электронные (это делают 70% респондентов). В краткосрочной перспективе доля бюджета на цифру для всех типов библиотек будет увеличиваться, выходя за пределы 10%. Получается, что свыше четверти библиотек (26%) расходуют на электронные книги более 30 тыс. долларов. Медианное значение составляет 10 500 долларов, хотя для крупных библиотек эта величина равняется 195 500 долларов, что говорит о большом разбросе в закупочной политике библиотек.

Абсолютные величины свидетельствуют о том, что публичные библиотеки в США только начали осваивать для себя новую цифровую стезю. Деньги они тратят небольшие – 6,6% бюджета, в то время как цифровое книгоиздание в Америке уже сегодня составляет более 25% книжного рынка. Объём доступных книг пока тоже очень невелик – в среднем 10 тыс. наименований, в то время как крупнейшие вендоры предлагают ассортимент свыше 1 млн книг более 1000 издательств (OverDrive).

В то же время очевидно, что американские публичные библиотеки находятся сегодня на совершенно ином этапе движения по цифровой магистрали, чем российские. Американские библиотеки по-настоящему обеспокоены тем, что в новой медийной среде издательства и читатели уже не так заинтересованы в сотрудничестве с библиотеками, они верят в цифровое будущее книг и с энтузиазмом борются за своё будущее. «Электронные книги – это наше настоящее и наше будущее, – убеждена одна из участниц опроса. – Наша библиотека работает очень интенсивно, но статистика обращения к традиционным материалам продолжает падать двузначными цифрами каждый месяц, в то время как обращение к электронным материалам продолжает возрастать». «Электронные книги, – признаётся другая, – привели новое поколение читателей в наши библиотеки. Эта технология открыла широкую дорогу к великому взрыву знания и вдохновения».

Практически в каждой американской библиотеке есть доступ к э-книгам, обсуждаются вопросы работы с ридерами и форматами, выбора платформ и коллекций, происходит перераспределение бюджетов. В России же дискуссии пока заполнены пустопорожними разговорами о том, есть ли у традиционной книги будущее или нет, как будто кто-то собирается её «закрыть». А в практическое решение вопросов, освещённых выше, включены от силы десяток библиотек-лидеров национального масштаба.

Разница в подходах ужасающа. Библиотеки США нацелены на удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах экономики США, а наши библиотеки маются правовой немочью только потому, что удовлетворение информационных потребностей наших граждан в интересах нашей экономики может помешать интересам правообладателей (из США, которые активно готовятся к выходу на наш рынок е-книг, в первую очередь)

Комментарии к записи е-книги в библиотеках США отключены

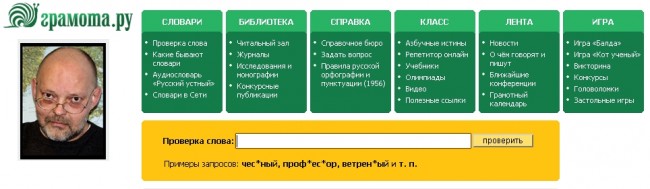

Gramota.ru остался без основоположника

Опубликовано 10 июля 2013

ИТАР-ТАСС сообщил, что (Ушел из жизни руководитель проекта “Грамота.Ру” Алексей Кормилицын). Цитирую выборочно:

Руководитель портала “Грамота.Ру” скончался сегодня на 53-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте справочно-информационного проекта.

Известный филолог и переводчик Алексей Кормилицын был бессменным руководителем “Грамоты.Ру” с первого дня работы ресурса. “Все сервисы портала создавались под руководством Алексея Геннадьевича. Среди них – коллекция электронных словарей, к которым ежедневно обращаются десятки тысяч пользователей интернета, справочная служба, ответившая за 12 лет работы на 270 тыс вопросов, интерактивные диктанты и учебники”, – отмечается в сообщении.

На самом портале обещают, что (цитирую выборочно):

Сейчас очень трудно думать о будущем и строить планы. Но в одном мы уверены: работа ГРАМОТЫ.РУ не прекратится ни на один день – как это было все эти почти 13 лет под руководством А. Г. Кормилицына. Каждый новый ответ «Справочного бюро», обработка каждого запроса пользователя Интернета к электронным словарям портала, само дальнейшее существование ГРАМОТЫ.РУ будут данью памяти человеку, который делал всё для того, чтобы понятия «грамотный русский язык» и «Интернет», столь далекие, на первый взгляд, друг от друга, стали ближе. Мы обязательно продолжим эту работу. К несчастью, уже без Алексея Геннадьевича…

Gramota.ru всегда был для нашей виртуальной справки (http://www.library.ru/help/) образцом информационно-справочной высокопрофессиональной работы. Надеюсь, что им удастся пережить смерть основоположника и сохранить востребованный проект

Комментарии к записи Gramota.ru остался без основоположника отключены

Непрофессионалы “правят бал”

Опубликовано 3 июля 2013

Известия обрадовали нас, сообщив, что (Москвичи получат бесплатный онлайн-доступ в библиотеки мировых вузов). Это – очередной этап перестройки, которую московским библиотекам организовывает группа непрофессионалов:

Программу комплексного усовершенствования московской библиотечной системы разработали архитектурно-урбанистическое бюро Svesmi и книжный магазин «Фаланстер». В пилотном проекте будут участвовать пять учреждений: библиотека «Проспект», библиотека им. Ф.М. Достоевского, детская библиотека № 47, взрослые библиотеки № 171 и № 30. Первые две откроются к Дню города, остальные — до конца 2013 года. В будущем к программе планируется подключить и другие городские библиотеки.

Процитирую мнения специалистов:

Президент Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина Виктор Федоров считает предоставление доступа к базам данных научных работ лишней опцией для районных библиотек.

— Там читают в основном художественную или прикладную литературу, а научной работой там не занимаются, — отметил эксперт. — Человек, которому нужна диссертация, защищенная в Массачусетском технологическом университете, пойдет в Ленинскую или в историческую библиотеку, а в районную — вряд ли.

Эксперт одобрил идею продлить часы работы библиотек. По его словам, это невозможно без увеличения штата и дополнительного финансирования. Федоров добавил, что открытый доступ к книгам — прогрессивная идея, однако сдерживающим фактором тут может быть нехватка читальных залов.

Как ранее рассказала «Известиям» директор библиотеки им. И.С. Тургенева Татьяна Коробкина, главная проблема московских библиотек — низкий уровень информатизации. До сих пор не создан единый каталог фондов публичных библиотек. Он значительно упрощает жизнь как библиотекарям, так и посетителям, и позволяет выпустить единый читательский билет.

Как видим, только идея продлить время работы библиотеки с одновременным увеличением штатов получила поддержку специалистов.

Что касается доступа к удалённым базам (цитирую):

— Мы предоставим доступ к базам научных работ как российских университетов, включая МГУ, так и мировых, например к базе Стэнфордского университета, — рассказал Капков. — Из любой библиотеки Аляски с помощью компьютера посетители могут войти в Библиотеку конгресса. А у нас сейчас — только в «Яндекс»

Я понимаю зачем на Аляске доступ к библиотеке своего Конгресса, но стоит ли делать доступ к ней обязательным для российских библиотек (те из них, кто выходят в Интернет и так БЕСПЛАТНО имеют доступ и к сайту библиотеки Конгресса США и к её каталогу). Я, конечно, понимаю, что есть некоторое количество учёных мужей, которым это может спорадически быть нужно, но городить ради этого доступ во всех библиотеках Москвы – и не эффективно (большинство библиотек не будет иметь ни одного доступа в год) и отнюдь не дёшево:

По словам Капкова, для одной библиотеки стоимость подписки на университетские базы составит около 200 тыс. рублей в месяц.

При ПЯТИ библиотеках это 12 миллионов рублей в год. Если кому-то кажется, что это дорого, то он ошибается. Это МИЗЕРНАЯ сумма, которая означает, что никакие реально интересные ресурсы для реальных исследований не будут подписаны.

Уж в Московском-то регионе при высокой концентрации научных работников достаточно подписать одну библиотеку (например, РГБ) и организовать удалённый доступ из библиотек НИИ. Это и дешевле и эффективнее

К сожалению данная история наглядно показывает к чему приводит, когда Непрофессионалы “правят бал”…

Конечно, очень хочется верить, что дела обстоят куда как лучше и что это непрофессионалы из Известий ТАК исказили благие намерения и результаты действия реформаторов, но в профессионализме “Известий” я уже многократно убеждался…

Рискну процитировать Wikipedia:

Фалансте́р — в учении утопического социализма Шарля Фурье дворец особого типа, являющийся центром жизни фаланги — самодостаточной коммуны из 1600—1800 человек, трудящихся вместе для взаимной выгоды. Сам Фурье из-за отсутствия финансовой поддержки так и не смог основать ни одного фаланстера, но некоторым его последователям это удалось. Однако, ни одна фаланга не просуществовала дольше 12 лет.

На фото Фаланстер Североамериканской фаланги в Нью-Джерси

Социалисты-утописты не были профессионалами. Стоит ли удивляться провалам их начинаний. А вот стоит ли привлекать специалистов книжного магазина “Фаланстер“, которые самозабвенно и умело торгуют хорошими книгами не пользующимися коммерческим спросом (респект им за это, сам покупаю именно там) к реформированию библиотек…

Понятно, что у действующего мэра Москвы Собянина – предвыборная страда, когда его подчинённые стараются показать избирателям, как хорошо им будет в результате победы кандидата Собянина на сентябрьских (2013) выборах. Понятно и то, что если проектировать реформу московских библиотек получить профессионалам, то требуемого для предвыборной кампании “звона” получить не удастся. Сядут скучные специалисты и скучно посчитают что и как МОЖНО сделать и при каких условиях (и не только финансовых). Скучно согласуют ТЗ и финансирование и скучно начнут профессионально работать, чтобы москвичи столь же скучно и обыденно могли получать эффективное информационно-библиотечное обслуживание от ВСЕХ библиотек, которые доступны в Москве (федеральные, региональные, отраслевые, ВУЗов, НИИ, публичные). Предвыборного PR из этого не “выдоить”. Понятно, что восторженные непрофессионалы будут активно и умело пиариться и что предвыборной кампании это на пользу, конечно, пойдёт. Но вот удастся ли “выдоить” из этого PR эффективное информационное обслуживание москвичей сказать сложно

Когда-то Ботвиник (чемпион мира по шахматам и создатель системы искусственного интеллекта, которая не только в шахматы играла, но и успешно оконтуривала месторождения по данным минимума разведочных скважин, многократно окупив расходы на своё создание) сказал, что если бы он и его команда знали хотя бы о половине тех сложностей, с которыми им предстояло столкнуться в ходе работ, они никогда бы не взялись за эту работу…

Очень хочется верить, что нечто подобное о своем (будем надеяться УДАВШЕМСЯ) проекте смогут сказать через несколько лет нынешние реформаторы

_______________________

обсуждение в Фейсбук с информацией о БЕСПЛАТНОСТИ доступа к публикациям Стэнфорда (цитата):

Tetiana Yaroshenko Бесплатный доступ к научным публикациям университетов – уже есть. Для этого не нужно ничего реформировать – институционные репозитарии – см. например тот же Стенфорд – http://lib.stanford.edu/sdr

____________________

В продолжение темы. материал (Библиотеки нового формата перейдут на цифру и будут работать допоздна) описывает видение проблемы одним из непрофессионалов (архитектор Александр Свердлов в эфире телеканала “Москва 24”).

И что мы видим:

Нападки на “решётки на окнах”. Можно, конечно, снять их, но (вот беда) они там не святым духом появились, а по требованиям контролирующих органов…

Понятно, что подряд на архитектурное решение, программу привлечения к чтению, сайт проекта и т.п. – это всё лакомый кусок (непрофессионалу кажется, что всё решается просто и можно “срубить бабла влёгкую”).

А когда слышишь про то, что 70% средств на комплектование библиотек будет централизовано, то (почему бы это?) вспоминаешь, что инициаторами проекта являются книготорговцы….

Комментарии к записи Непрофессионалы “правят бал” отключены

Ещё один инструмент создания ePub

Опубликовано 3 июля 2013

Процесс создания файла в формате ePub достаточно сложен. Встречаются он-лайн инструменты “для чайников”, но качество…

Появилось описание ещё одно описание очередного очень простого и очень профессионального решения проблемы (Голубятня: Как создать книгу в формате EPUB).

Рекомендую читать материал целиком САМОМУ, а я процитирую пару абзацев в качестве “завлекалочки”:

Короче говоря, ситуация сложилась аховая. И как ни прискорбно об этом писать, но сегодня, в 2013 году, реальность такова, что есть один-единственный полноценный редактор для работы с мобильными форматами электронных книг, который называетсяSigil. Он бесплатен и реализован сразу для двух платформ — Windows и Mac OS X (скачать можно здесь).

По множеству признаков можно сразу догадаться, что Sigil создавал гик. Правда, гик гениальный, потому что он чудом сумел совместить сложное с простым. Создавать и редактировать в Sigil может как программист и профессиональный веб-дизайнер, щелкающий CSS-стили как орехи, так и самый обыкновенный пользователь, далекий от компьютерной науки и — главное — совершенно не жаждущий к ней приобщиться.

Единственность решения мы оставим на совести автора. С моей точки зрения качественно и много можно работать только если инструмент имеет простой интерфейс, но позволяет (при необходимости) посмотреть КАК сделано и поправить… Инструмент я скачал. На выходные посмотрю.

Патентование абстрактных идей теперь законно

Опубликовано 3 июля 2013

Компьютерра (Верховный суд США подтвердил правомочность самого спорного патента о рекламе в интернете) сообщила об очередной победе патентных троллей.

Раньше в патентном законодательстве США существовало (цитирую):

статья 101 патентного законодательства прямо запрещает патентовать абстрактные идеи. Статьи 102 и 103 требуют внятного описания новизны и сути объекта патентования, а статья 112 предписывает указывать способ изготовления и включать также описание процесса использования.

Но оказалось, что (цитирую):

Теперь коллегия Апелляционного суда выражает мнение о том, что суд первой инстанции не принял во внимание ряд важных особенностей. В частности, патент не следует рассматривать как выданный на абстрактную идею, поскольку описываемые в нём действия происходят в конкретной высокотехнологичной среде – интернете, хотя сама концепция и выглядит неявно описанной. То есть главный юридический заслон (статью 101) теперь можно преодолеть, если указать, что неявные идеи будут как-то реализовываться в интернете.

Итог прост. Началась гонка патентования идей. Патентные тролли наживут уйму денег, а любой интернет-проект можно будет задушить патентными исками

Комментарии к записи Патентование абстрактных идей теперь законно отключены

Так вот для чего нужны ПЕЧАТНЫЕ книги

Опубликовано 2 июля 2013

Публичная Библиотека Сиэтла (Seattle Public Library) началаПрограмму летнего чтения (2013 Summer Reading Program) с установки нового мирового рекорда. И понадобились для этого именно ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ!

Книги, использовавшиеся для рекорда были либо подарены библиотеке, либо списаны из её фондов. Ни одна книга не была повреждена при съёмке.

А представьте себе, что для рекорда нужны были бы 20 тысяч ридеров?

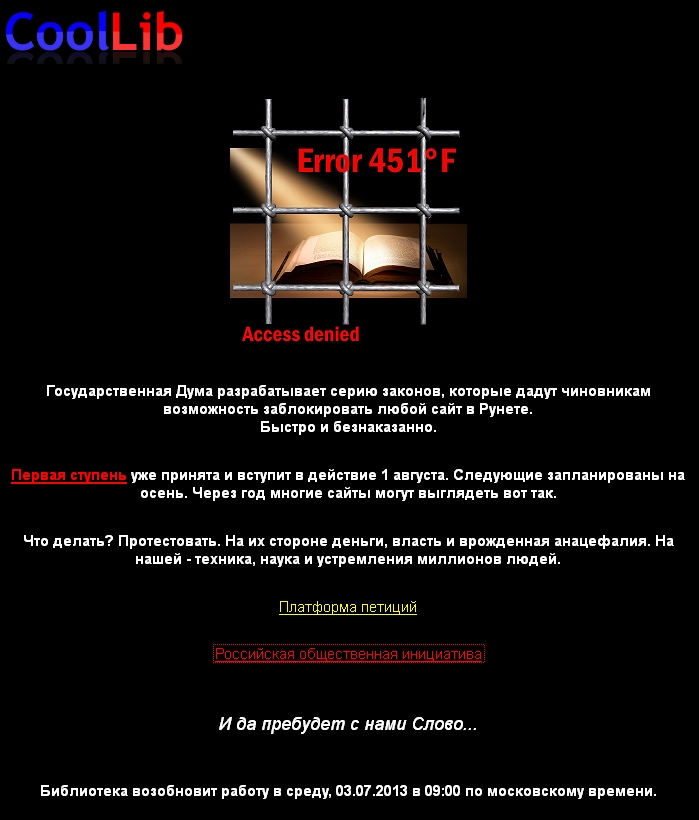

Забастовка или капитуляция?

Опубликовано 2 июля 2013

Я так редко пользуюсь “левыми” ресурсами, что об их “забастовке” узнал от Lenta.ru. В акции участвуют, в частности, некоммерческие библиотеки «Флибуста», «Куллиб» и «Максима». Утром 02 июля 2013 на сайтах библиотек появились одинаковые дисклеймеры о том, что в знак протеста они будут недоступны в течение суток:

Предлагается подписаться (я сделал) под петицией к Президенту с призывом не подписывать закон!

А вот забастовка меня удивила. Получается, что на один день сбылась мечта копирастов: основные некопирайтные ресурсы недоступны пользователям. Глядишь, кто-то из пользователей и перейдёт к легальным поставщикам… И сразу станет ясно, что Интернет-сервисы “дрогнули”. А раз так, то надо УСИЛИТЬ НАТИСК и принять ещё более драконовские законы, распространив их на все виды контента. Глядишь, сервисы испугаются и “забастуют” на годы….

Думается, власти куда сильнее были бы озабочены, если бы появились признаки антикопирастической самоорганизации РуНет (хэштеги и регулярные публикации в Твиттер и соц. сетях, флэшмобы).

Говоря о флэшмобах я ПОКА не имею в виду технологий Майдана. Речь ПОКА может идти о том, что в назначенный день все участники флэшмоба опубликуют картинку (например, с этого скриншота) или выйдут на прогулку в футболках с вышивкой “451 градуса по Фаренгейту”. Пора начинать продажу таких футболок, наклеек, нашивок, значков, сувениров и т.п. Необходимо показать, что есть некоторое (достаточно большое) количество организованных единым мнением граждан. Это – то, к чему власть вынуждена будет прислушаться. Вот только представьте себе, что на выборах Мэра Москвы кто-то из кандидатов выдвинет в качестве программного пункта “отмену копирастического законопроекта”. И представьте себе флэшмоб, когда миллионы граждан (которые ДО ТОГО на выборы вообще не ходили) придут и проголосуют за того кандидата, который включит в свою программу антикопирастические пункты…

И, конечно, необходимо помочь “Пиратской Партии России” зарегистрирваться в качестве партии. Такие требования прекрасно комбинируются с требованиями отмены дуроломи. А ПП, если её удастся зарегистрировать, будет интересным кандидатом на выборах всех уровней. Уж в московском-то зак. собрании места у неё точно будут… ПП вполне могла бы стать организатором и координатором и публикаций и флэшмобов…

Стоит ли резать курицу, несущую золотые яйца?

Опубликовано 29 июня 2013

рассказала о последствиях дуроломного копирайтного законопроекта (цитирую целиком):

Открытое обращение интернет-индустрии в отношении законопроекта №292521-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно телекоммуникационных сетях»

26 Июня 2013

Российская Федерация активно вовлечена в процессы развития Интернета и информационного общества, в связи с чем неизбежно возникает вопрос о будущем авторского права и технологий доступа к цифровой информации. Попытки разрешения данного вопроса предпринимаются давно, а активный диалог российской интернет-индустрии и правообладателей был начат ещё в 2009 году, ознаменовавшись инициативой реформирования Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Сегодня российская интернет-индустрия занимает лидирующие позиции на международной арене: интернет и связанные эко-системы составляют 4,62% ВВП России, с текущим приростом до 30% в год по ключевым показателям, 4 место в Европе по объему инвестиций, первое место в Европе по количеству пользователей Интернета и самый быстрорастущий рекламный рынок в мире.

В настоящее время Государственная Дума РФ приняла законопроект №292521-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно телекоммуникационных сетях». Законопроект предполагает внесение изменений в статьи 1253.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также в Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы Российской Федерации.

Признавая существование проблем, связанных с защитой авторских прав в Интернете, мы выражаем серьёзные опасения в связи с рисками, которые несёт в себе данный законопроект.

Законопроектом закладываются широкие возможности для злоупотреблений и недобросовестной конкурентной борьбы. Согласно международному опыту стран, в которых существуют аналогичные механизмы борьбы с нелегальным контентом, почти половина запросов отсылаются конкурентами существующих легальных сервисов. При том, что законопроектом предусмотрены предварительные обеспечительные меры, позволяющие заблокировать интернет-ресурс без его предварительного уведомления на основании лишь предположения о нарушении, такая норма представляет собой значительную угрозу как начинающим легальным сервисам, так и информационным посредникам.

В законопроекте не учитывается возможность легального использования объектов авторского права без разрешения правообладателя, что предусмотрено Гражданским законодательством и международной практикой Это нанесет огромный урон как новым моделям распространения контента, так и учреждениям образовательной и культурной направленности (школы, университеты, музеи, библиотеки). По новым положениям библиотеки и архивы, и без того страдающие от долгого и сложного процесса оцифровки фондов, становятся постоянным объектом для судебных исков.

Законопроект не учитывает возможности, которые открывает Интернет для получения доходов от онлайн-операций с законным контентом, не учитывает уже существующие механизмы взаимодействия информационных посредников и правообладателей, а также тот факт, что ключевым звеном в цепи получения правообладателями доходов в Интернете являются сотрудничающие с правообладателями и предлагающие им различные способы получения доходов сервисы цифровой дистрибуции контента.

Предполагаемая цель борьбы с пиратством при существующем тексте законопроекта не будет достигнута: современные технологии позволяют пиратам при необходимости обходить блокировки. Для легальных же ресурсов, и, в первую очередь, для СМИ, которые не используют в своей деятельности незаконные технические инструменты, данный законопроект представляет собой серьезную угрозу нормальной деятельности.

Интернет-отрасль предложила свои замечания к законопроекту, призванные повысить его эффективность в деле легализации рынка медиаконтента, снизить потенциальные риски для российских дистрибьюторских компаний и информационных посредников, а также сгладить как концептуальные, так и юридико-технические недоработки.

Несмотря на существующие замечания к проекту профильных министерств и ведомств, а также на попытки диалога с отраслью на площадке Государственной Думы, ни одно из предложений интернет-индустрии учтено не было.

Мы считаем что в текущем виде законопроект нанесёт ущерб как самим правообладателям, так и российскому государству и обществу. Полагаем, что отсутствие конструктивного и прозрачного обсуждения, игнорирование внесенных поправок, отсутствие анализа экономических и социальных последствий необъяснимо и неприемлемо.

Считаем необходимым пересмотр предлагаемых законопроектом механизмов с учетом интересов российского медиа и интернет-бизнеса на основе всестороннего анализа экономических и социальных последствий.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, компании и ассоциации поддержать или присоединиться к данному обращению.

Подписанты:

- Mail.ru Group

- Яндекс

- Объединенная компания “Афиша-Рамблер-СУП”

- Google Россия

- RU-CENTER

- Хостинг-Центр

- Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета

- Wikimedia Russia

- OZON.RU

- Российская Ассоциация электронных коммуникаций

- Ассоциация интернет-издателей

В развитие общего открытого обращения я уже знаю (Заявление Ассоциации интернет-издателей по поводу принятия закона по борьбе с пиратством). Заявление расширяет и трактует в/у обращение РАЭК и его я тоже процитирую целиком:

Российская интернет-индустрия занимает лидирующие позиции на международной арене: по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, интернет и связанные с ним эко-системы составляют 4,62% ВВП России, с текущим приростом до 30% в год по ключевым показателям, и занимает 4 место в Европе по объему инвестиций, 1 место в Европе по количеству пользователей интернета и самый быстрорастущий рекламный рынок в мире. Разница с киноиндустрией очевидна: она в десятки раз меньше интернет-бизнеса.

Интернет-индустрия уже стала гордостью России — это один из немногих секторов (кроме сырья и торговли оружием), в котором Россия на равных соревнуется с крупнейшими глобальными компаниями и активно наращивает клиентов за границами России, причём не только на русскоязычных сервисах. Это локомотив модернизации российской экономики, создающий высокие технологии и высокооплачиваемые рабочие места, рост которого вызывает зависть у всех и на порядок опережает показатели практически во всех других секторах экономики России без исключений.

Законопроекты по борьбе с пиратством и принятие обеспечительных мер в виде штрафов для нарушителей жёсткого правового режима игнорируют как реалии российского кинобизнеса, так и все сложности, связанные с особенностями правового регулирования в РФ до такой степени, что позволяет говорить о сознательном введении в заблуждение политических спонсоров законопроекта и предательстве интересов государства и граждан России. Дело не только в том, что для принятия закона использовалась подмена понятий и дискурс «воровства», но и в том, что экономическое обоснование проекта по сути сфальсифицировано в интересах узкой группы лиц, в распоряжении которых находятся бюджеты по поддержке кино и права на произведения, созданные в годы СССР, а также прокат зарубежных фильмов.

Смысл этого сговора простой — неэффективность государственных инвестиций в кинобизнес и низкий уровень отечественного кино объясняют «происками пиратов», полностью игнорируя факт провала большой части российских фильмов в кинотеатрах. Тем самым борьба с пиратством становится реальной отчётностью для отечественного кинобизнеса, позволяя при этом увеличить поток отчислений за кинофильмы иностранного производства, пользующиеся спросом, и «монетизировать» коллекции советской киноклассики, имеющий непреходящую ценность в мире. При этом многие ленты, снятые при господдержке, в условиях жёсткого регулирования в принципе теряют шансы быть увиденными зрителями в небольших городах и на селе, что во многом лишает смысла и сами государственные инвестиции.

С нашей точки зрения, закон создаёт базу для неформальной «приватизации» культурного наследия СССР, позволяя условным правообладателям фильмов (уже оплаченных гражданами СССР — при том, что реальным их авторам давно уже никто ничего не платит) накладывать миллионные штрафы за размещение на сайтах ссылок на страницы с фильмами, давно уже ставшими нашим общим культурным наследием, такими, как «Иван Грозный», «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Мимино», «Белое солнце пустыни», «Ирония судьбы» и многими другими. Вместо расширения доступа к культурному наследию, новые законы работают на разрушение российской культурной идентичности.

В то время как размер убытков от пиратских просмотров никто из российских правообладателей реально не анализировал, ограничиваясь мифическими «оценками», оценить объём государственных инвестиций в кинобизнес, исчисляемый миллиардами рублей, и представить себе масштаб потерь для экономики России в результате разрушения существующего правового поля интернет-бизнеса не слишком сложно.

Принимаемый закон ориентирован на поддержку российской киноиндустрии лишь формально. А на 90% он рассчитан на поддержку иностранных продавцов прав на кинофильмы: даже открытые данные с рынка кинопроката показывают, что сборы за российские фильмы падают, а за голливудские продолжают расти. И виноваты в этом, очевидно, вовсе не пираты, а низкое качество кинопродукции, создаваемой в первую очередь за государственный счёт.

Таким образом, налицо кризис государственной политики и стратегии в области как экономики, так и культуры. По сути, лоббистская группа киноиндустрии, пользуясь невежеством политического класса и наработанными в предвыборный период связями, смогла «протащить» в Думе закон, который станет ещё одним поводом для смены юрисдикции русских интернет-компаний. Многие из них уже были вынуждены ранее частично вывести производственные активы из России из-за рисков, связанных с законотворчеством лоббистов интересов зарубежных правообладателей. При этом собственно опыт США, где не был принят закон SOPA (против которого выступил в своё время и министр связи РФ), но работают предусмотренные законом DMCA процедуры, уже отработанные на практике, они предоставляют реальную защиту интернет-бизнеса и правообладателя иначе. Этот опыт, а также все замечания российской интернет-индустрии, не были учтены законодателями.

В связи с вышеизложенным Ассоциация интернет-издателей призывает Президента России В.В.Путина наложить вето на закон, а российскую власть и депутатов — перейти от практики эгоистичного отраслевого лоббизма к формулированию реальных национальных интересов страны и граждан России. В частности, мы обращаемся с просьбой к Правительству и Администрации Президента РФ, к федеральным министерствам и ведомствам и к депутатам всех уровней власти разработать программу перевода в правовой режим общественного достояния всего культурного наследия СССР — в первую очередь коллективных и служебных произведений, права на которые принадлежат Российской Федерации и госструктурам — во избежание приватизации советского культурного наследия группой заинтересованных лиц. Ассоциация уже выступала с подобной инициативой в декларации по созданию Ассоциации. Отсутствие конкретных шагов в этом направлении делает любые попытки ужесточения режима охраны авторских прав преступлением против всех бывших граждан Советского Союза и всех граждан России.

Мы также просим Правительство РФ и институты развития продолжить разработку концепции реформы авторского права в мире. Опыт развитых экономик показывает, что никому не удаётся найти правильный баланс интересов общества, создателей произведений и правообладателей в цифровом мире без существенного пересмотра ключевых аспектов законов и конвенций, регулирующих режим охраны авторского права во всём мире. При всём уважении к пикету извозчиков, протестующих против строительства московского метро, мы хотели бы, чтобы государственная политика строилась на основе приоритетов экономического и социального развития, общедоступности знаний и культурного наследия России.

P. S. Ассоциация интернет-издателей подписала обращение открытое обращение РАЭК. Наше заявление – дополнение к нему.

Если кто знает документы на эту тему и от других подписантов, то ссылки я с удовольствием добавлю

Что до меня, то я целиком присоединяюсь к этим документам. Единственное, что хотелось бы уточнить: КТО у нас в стране ТАКОЙ такой “крутой”, что способен не только выступить против индустрии дающей св. 4% ВВП и растущей темпом 30% в год (при том, что ВВП в целом растёт в России едва на 3-4%), но и сумевший “проломить” сопротивление отрасли и обеспечить почти единогласное (из голосовавших) принятие законопроекта с квалифицированным большинством?

Похоже, это та самая “фиаска”, о которой писал Маяковский (цитирую выборочно):

Акуловкой получена газет связка. Читают. В буквы глаза втыкают. Прочли: - "Пуанкаре терпит фиаско".- Задумались. Что это за "фиаска" за такая? Из-за этой "фиаски" грамотей Ванюха чуть не разодрался: - Слушай, Петь, с "фиаской" востро держи ухо: даже Пуанкаре приходится его терпеть. Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи. Даже Стиннеса - и то!- прогнал из Рура. А этого терпит. Значит, богаче. Американец, должно. Понимаешь, дура?!- С тех пор, когда самогонщик, местный туз, проезжал по Акуловке, гремя коляской, в уважение к богатству, скидавая картуз, его называли - Господином Фиаской.

Вот и меня вопрос интересует: Что за “фиаска на ровном месте” у нас тут образовалась, что сам президент её вынужден терпеть?

__________________

Знаю я, что Фиаска – это двухлитровая бутыль и про происхождение “потерпеть фиаско” знаю, но вопрос оставлю в интерпретации Маяковского