Шесть филиалов по шесть ридеров в каждом

Опубликовано 13 января 2011

В публичных библиотеках на Западе ИНОГДА ридеры выдают “на руки”…

Наверное, наиболее крупный эксперимент такого рода описан в MiamiHerald (Check this out! Library loans e-readers). Эксперимент проводится в 6 филиалах Broward County system (Флорида). В каждом филиале есть по 6 ридеров. Выбирать можно между Nook, Kindle или Sony. Ридер выдаётся на две недели с бесплатно загруженным в биб-лиотеке файлом е-книги. Желающие записываются в очередь и библиотека извещает их, что ридер освободился и его можно ВЗЯТЬ. Всё это является пропагандой ридеров и чтения е-книг и рассматривается как эксперимент и форма пропаганды.

Комментарии к записи Шесть филиалов по шесть ридеров в каждом отключены

Отчёт PWC по рынку ридеров

Опубликовано 13 января 2011

PWC опубликовали отчёт по рынку ридеров (доступен в формате PDF) на базе опроса свыше 1000 online пользователей в US, UK, Germany, and the Netherlands.

PWC опубликовали отчёт по рынку ридеров (доступен в формате PDF) на базе опроса свыше 1000 online пользователей в US, UK, Germany, and the Netherlands.

Отчёт содержит 40 страниц с таблицами.

Обсуждаются е-книги и устройства для их чтения (ридеры и планшеты).

Интересно сколько % опрошенных ответили, что у них ЕСТЬ РИДЕР:

- В США – 7%

- В UK – 3%

- В Германии – 2%

- В Нидерландах – 1%

тут не совсем ясно СКОЛЬКО было опрошенных…

Если всего опросили чуть больше 1000, то на каждую страну приходится сотни три, а для такой выборки единицы процентов – это, как раз, порядок погрешности. Вот если в каждой стране опросили больше 1000 человек, то цифрам можно как-то верить

_____________________________

thebookseller (UK e-books market expected to grow ten-fold over five years: 12.01.11 | Philip Jones) сообщил прогноз PWC по рынку е-книг в Соединённом Королевстве.

Прогноз (среди прочего) базируется на данных о продажах ридеров.

Digital-books (Прогнозы Price Waterhouse Coopers по рынку электронных книг) перевёл и прокомментировал ключевой абзац (цитирую):

2010 — 2015 Доля рынка е-книг

Великобритания: 1,5% — 14,2%

США: 7,2% — 22,5%.

На континенте ситуация консервативнее: к 2015 году доля электронных книг составит 6,3% рынка в Германии и 4,4% в Нидерландах.

Россия, кажется, ближе к Германии.

Комментарии к записи Отчёт PWC по рынку ридеров отключены

Два планшета iRos

Опубликовано 13 января 2011

Есть сайт (i-ros.ru)

ИНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ, ЦВЕТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА, ВИДЕОПЛЕЕР И ДВУХЪЯДЕРНЫЙ КОМПЬЮТЕР В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Возможность WiFi-подключения

Благодаря новейшей WiFi-технологии ваш MID может подключить вас к сети Интернет из любой точки. Интернет-планшет на высокой скорости сканирует доступные сети, подключается к ним в ускоренном режиме и поддерживает подключение к сети даже при слабом сигнале.

5- или 10- дюймовый сенсорный экран

Прикоснитесь к экрану или проведите по нему пальцем, и он мгновенно отреагирует.

2 операционные системы!

Вы привыкли к Windows? Нет нужды переучиваться! Нравится Android? Есть и он. Технология DualBoot iRos10 позволяет выбрать операционную систему при включении.

Поддержка сторонних приложений

iROS обеспечивает поддержку наиболее популярных приложений. Некоторые из них обеспечивают, например, комфортную и простую работу с известными сервисами, такими, как MSN, YouTube, g-email и другие.

Развлечения

iROS может воспроизводить музыкальные и видео-файлы в различных форматах, включая MP3, WMA, AVI, RMVB, MKV и т. д. Он также обладает возможностью отображения изображения в форматах JPEG или BMP в высоком разрешении. И разумеется, он позволяет читать книги во всех популярных форматах.

Есть фирменное описание 5″ планшета (iRos 5 на базе устаревшей Android 1.5) и 10″ планшета (iRos 10 на базе Android 1.6 и Windows 7 Home Premium. С начала 2011 года iRos 10 будет поддерживать также операционную систему Meego;)

Есть подробные обзоры от The-ebook:

- (Обзор iRos PD10: одноядерный планшетный компьютер) – продаётся по цене от 14 тыс руб (1/16 Гбайт памяти и Android) до 23 тыс.руб. (2/32 ГБайт памчти и Windows 7)

- (Обзор iRos 5 Internet Tablet: простое и недорогое устройство на основе Android) – продаётся за 7 000 руб.

Комментарии к записи Два планшета iRos отключены

Культура Беларуси 2011-2015

Опубликовано 12 января 2011

Общие слова с красивой картинкой сообщило БелТА (Госпрограмма развития культуры на 2011-2015 годы принята в Беларуси):

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением №1905 принял Государственную программу “Культура Беларуси” на 2011-2015 годы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства культуры Анна Смольская.

Дальше – общие словеса. А вот в материале Naviny.by (В Беларуси впервые разработана госпрограмма развития культуры) есть немного интересной конкретики, в т.ч. (цитирую выборочно):

Программа предусматривает также создание Национальной электронной библиотеки, электронных библиотек «Франциск Скорина — белорусский и восточнославянский первопечатник» и Radziviliana; полную компьютеризацию государственных музеев и библиотек.

Других подробностей (а интересовало меня, в первую очередь, оцифровка актуальной книги и правовые основы её использование в библиотечной практике) я не нашёл. Будет ли в НЭБ только историческая (раритетная) литература, как у нас в Президентской Библиотеке или будет и актуальная литература – неизвестно… Кто что-то знает, прошу поделиться в комментах….

Комментарии к записи Культура Беларуси 2011-2015 отключены

Очередной “убивец” iPad?

Опубликовано 12 января 2011

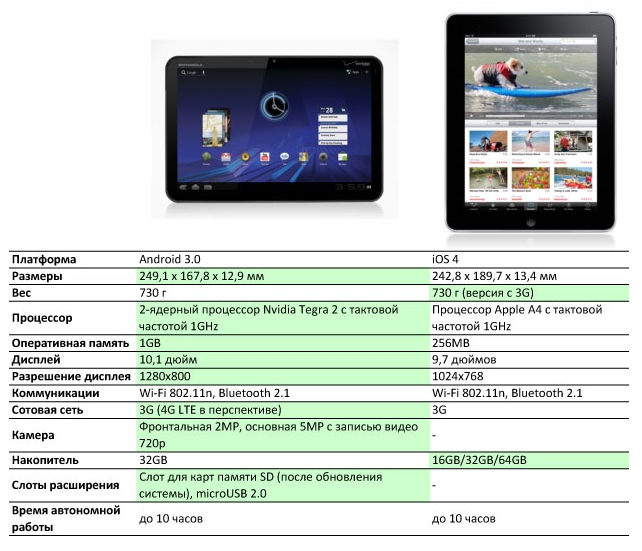

DeepApple (Motorola Xoom против iPad: разбор полетов) сообщил (материал интересный – почитайте) о появлении на CES-2011 планшетного компьютера Xoom. И напомнил о видео, выложенному в Сети в конце декабря 2010.

Интересна таблица сравнения “убивца” и “убиваемого”:

Я хочу дождаться, когда оба конкурента выйдут на рынок и “пощупать” их вживую

15 января 2001 появилась Wikipedia

Опубликовано 12 января 2011

По данным самой Wikipedia (цитирую):

По данным самой Wikipedia (цитирую):

Википедия — онлайн-энциклопедия, открытая для свободного редактирования.

Она была официально открыта 15 января 2001 года. Первоначально она была создана как дополнение к свободной энциклопедии «Nupedia», писавшейся экспертами, в целях создания дополнительного источника черновых статей и идей. Википедия быстро обошла Nupedia и стала большим международным проектом, концентрирующим вокруг себя множество дополнительных проектов. На декабрь 2010 года Википедия содержит более 17 миллионов свободно используемых статей, написанных десятками миллионов её участников. Она является одним из самых популярных веб-сайтов и широко используется в качестве справочника.

Истоки

Концепция сбора всего всемирного знания в одном месте восходит к древней Александрийской библиотеке и Пергамону, но современная концепция общей цели, широко известная напечатанная энциклопедия встречается незадолго до Дени Дидро и энциклопедистов 18-ого столетия. Идея использовать автоматизированные машины вне печатной машины, чтобы создать более полезную энциклопедию, может быть прослежена в статье библиотекаря Чарльза Амми Каттера «The Buffalo Public Library in 1983» (Library Journal, 1883), книге Пола Отлета Traité de documentation (1934; Отлет также основал учреждение Mundaneum, 1910), сборнике эссе Герберта Уэллса World Brain (1937) и в футуристическом микрофильме Ванневара Буша, основанного на Memex из As We May Think (1945). Другой вехой был Project Xanadu Тэда Нельсона в 1973.

С развитием всемирной паутины множество людей пыталось развить проекты интернет-энциклопедии. Специалист свободного программного обеспечения Ричард Столлман описал полноценность «Свободной Универсальной Энциклопедии» в 1999. Он описал «цели, которые должна ставить свободная энциклопедия, какие свободы она должна дать обществу, и как можно начать её разрабатывать». Фонд Свободного Программного обеспечения поощряет людей «посещать сайт и вносить в него свой вклад». Одним из малоизвестных предшественников была Interpedia, которую Роберт Макгенри концептуально связывал с Википедией.

Формулирование концепции

Википедия была первоначально задумана как проект-преемник Нупедии, более раннего (теперь более не существующего) проекта, основанного Джимми Уэйлсом, чтобы произвести свободную энциклопедию. Нупедия была основана на использовании высоко компетентных участников и сложного многошагового процесса равноправной рецензии. Несмотря на список заинтересованных разработчиков и присутствие постоянного главного редактора, Ларри Сэнгера, дипломированного студента философии, нанятого Уэйлсом, написание содержания шло чрезвычайно медленно: в течение первого года было создано всего 12 статей.

Уэйлс и Сэнгер обсуждали различные способы создать содержание более быстро. Идея основанного на вики дополнения произошла из разговора между Ларри Сэнгером и Беном Ковитзом. Бен Ковитз, программист и постоянный клиент Ward Cunningham’s wiki (the WikiWikiWeb), представил Сэнгеру wiki 2 января 2001 года. В октябре 2001 года Уэйлс заявил, что «У Ларри была идея использовать программное обеспечение Wiki.» (Позже, в декабре 2005 года он утверждал, что Джереми Розенфелд, служащий Bomis, представил ему концепцию.) Сэнгер считал, что вики будет хорошей платформой, и предложил участникам Нупедии установить вики, основанное на UseModWiki (тогда v. 0.90), как преемник для Nupedia.

Основание Википедии

Было значительное сопротивление со стороны редакторов и рецензентов Нупедии идее связать её с веб-сайтом вики-стиля. Сэнгер предложил дать новому проекту его собственное название — Википедия — и 15 января он был запущен под этим именем на собственном домене wikipedia.com

Сервер (расположенный в Сан-Диего), используемый для этих проектов, был безвозмездно предоставлен Bomis. Многие теперешние и бывшие служащие Bomis внесли свой вклад в наполнение энциклопедии, в особенности Тим Шелл, соучредитель и в настоящее время главный администратор Bomis, и программист Джейсон Ричи.

Обычно полагают, что первыми изменениями, когда-либо сделанными в Википедии, являются пробные правки Уэльса. Однако самая старая статья из существующих и поныне — это статья об UuU, созданная 16 января 2001 года, в 21:08 UTC.

У проекта появилось много новых сторонников после троекратного упоминания на веб-сайте Slashdot и двух незначительных упоминаний в марте 2001 года. В то же время он получил видный показатель на историю на веб-сайте о создаваемых сообществом технологиях и культуры Kuro5hin 25 июля. Помимо этого существенный поток посетителей направлялся и с других сайтов, среди которых стоит выделить Google, ежедневно добавлявший сайту сотни новых посетителей. В печати сайт впервые был освещён в «Нью-Йорк Таймс» 20 сентября 2001 года.

Количество статей на проекте превысило 1000 12 февраля 2001 года, а 7 сентября перевалило за 10 000. В течение первого года существования Википедии было создано более 20 000 энциклопедических статей — в среднем более 1500 статей в месяц. 30 августа 2002 года количество статей достигло 40 000. Скорость роста более или менее устойчиво увеличивалась с самого запуска проекта, за исключением нескольких замедлений, вызванных программным обеспечением и аппаратурой.

____________________________

В статье есть ещё много интересных подробностей, но Вы их посмотрите сами.

А я воспользуюсь поводом и поздравлю WikiPedia с юбилеем и поблагодарю её создателей и авторов за все те случаи, когда я (и не я один) пользовался материалами ЭТОЙ энциклопедии в качестве ели не единственного, то уж в качестве ПЕРВИЧНОГО ресурса точно.

ЭКСпромт: Обзор планшета ZTE-180

Опубликовано 11 января 2011

В дополнение к моему посту от 16 октября 2010 (Обзор планшета Zenithink ZT-180 от Gopal)

ЭКСпромты (обзоры устройств) Экслера всегда интересны. Рекомендую очередной (Китайский 10″ планшет на Android – Zenithink Epad ZT-180 (обзор)).

Комментарии к записи ЭКСпромт: Обзор планшета ZTE-180 отключены

МГИМО родил мышь

Опубликовано 11 января 2011

В дополнение к моему посту от 16 июля 2010 (е-библиотека МГИМО: замах на рубль…), где рассказывалось о начале работ по созданию библиотеки. Процитирую собственное мнение из этого поста:

И источник финансирования и подрядчик для библиотечной сферы экзотические. Очень бы хотелось верить, что заказчик знает ЧТО НУЖНО, а подрядчик УМЕЕТ сделать то, чего хочет заказчик.

А теперь по поводу замаха и удара…

Начинали с идеи “всеобъемлющей е-библиотеки” с актуальными е-книгами…

Но копирайтных ограничений для МГИМО никто отменять не стал и оцифровкой займутся ИСТОРИЧЕСКИХ книг (на которые копирайтные ограничения уже не действуют).

Не отрицая важности и таких книг для подготовки дипломатов, думаю, что больше всего библиотека и студенты нуждаются в актуальной литературе (а в оцифрованном или печатном виде – дело десятое). Конечно, “обкатать” технологии и подготовить персонал можно и на общедоступных е-книгах, а лишние компьютеры ещё ни одной библиотеке не помешали….

________________________

Итак, что же получилось. (В МГИМО создана Электронная библиотека)/ Не удержусь и процитирую целиком. Свои измышления я, как всегда, выделю цветом:

Работы по созданию Электронной библиотеки МГИМО полностью завершены. 216 отсканированных редких рукописей [обещали 214], новый компьютерный класс на 20 мест, модернизация рабочих мест для сотрудников — таковы лишь некоторые наиболее очевидные итоги этого процесса.

Необходимость создания подобной системы назрела давно. С одной стороны, она была продиктована требованиями Минобрнауки, с другой — объективные потребности инновационного развития Университета требовали перевода большинства изданий, в том числе и редких книг, в цифровой формат. [Требовали перевода большинства книг, а можно был перевести только раритеты] Таким образом, ввод в эксплуатацию Электронной библиотеки стал важным шагом к решению задач, поставленных в Общей стратегии развития МГИМО.

У нового проекта МГИМО множество достоинств. Так, Электронная библиотека позволяет развивать активные и интерактивные формы обучения. Она создает единое информационное пространства и позволяет обеспечить техническую поддержку образовательного и научно-исследовательского процессов.

Необходимо отметить, что доступ к ресурсам Электронной библиотеки будет у каждого сотрудника и студента МГИМО. Кроме того, рассматривается возможность дистанционного пользования библиотекой Университета для внешних пользователей. Это особенно важно, поскольку в Университете хранятся редкие восточные рукописи, чрезвычайно востребованные в кругу специалистов.[Глядишь и в Президентскую библиотеку материалы попадут; там они – вместе с другими раритетами – нужнее] С запуском в эксплуатацию Электронной библиотеки начался процесс перевода в электронную форму библиотечного фонда Университета, включая эти рукописи и издания.[Начался на раритетах и ими же, судя по всему и закончился – оцифруют-то может и больше, только вот как договора с правообладателями заключать станут….]

В процессе работы над проектом также был сделан важный шаг на пути реформирования издательства МГИМО и его интеграции в информационное пространство Университета. Книги и методические пособия, которые создаются сотрудниками Университета, будут автоматически размешаться в Электронной библиотеке, что существенно сократит расходы на печать книжной продукции и значительно упростит пользователям доступ к информации.[Это как в любом ВУЗе – книги, созданные в рамках выполнения служебного задания “продавливают” и авторы заключают договор о публикации в цифре в родном университете – за его пределы “выносить” ГК-IV не разрешит]

Разработчики проекта создали удобный и безопасный инструмент для доступа к информации. Система защиты, используемая в Электронной библиотеке, позволяет обеспечивать работу не только с книгами и методическими руководствами. Появилась возможность безопасного хранения и распространения в электронном виде внутренних документов Университета — приказов, договоров, государственных контрактов, положений, регламентов и так далее. Это существенно облегчит работу административно-управленческого персонала.

Еще одна уникальная возможность, которая появилась благодаря созданию Электронной библиотеки, — распечатка электронных книг и их фрагментов непосредственно на территории Научной библиотеки им. И.Г. Тюлина по запросу. На первом этапе это будет небольшой объем из-за ограниченного количества авторских договоров, но в дальнейшем данная услуга должна приносить стабильный доход.[Типичный “Съесть-то он съест, но вот кто же ему даст” – нужны лицензионные соглашения, а цена их заключения так велика, что печать по запросу “пойдёт” только на общедоступные тексты и на тексты, собственных авторов, которых “попросили/уговорили” заключить соответствующие договора]

Подводя итоги этой масштабной работе, необходимо отметить, что Электронную библиотеку можно смело назвать важнейшим системообразующим информационным сервисом МГИМО. В перспективе вокруг хранилища электронных ресурсов и единой системы доступа к ним, объединенной с порталом Университета, предполагается строить интегрированную информационную среду студента, аспиранта и научного работника. Электронная библиотека также формирует сетевую среду взаимодействия с ведущими образовательными и научно-исследовательскими центрами мира.

В создании библиотеки принимало участие несколько подразделений Университета. Кроме того, проект осуществлялся при поддержке благотворителя, финансировавшего проект — Фонда формирования целевого капитала для поддержки социальных программ. В соответствии с условиями договора пожертвования, Университет ежеквартально предоставлял благотворителю отчеты, которые были приняты. Ход работ регулярно освещался на портале МГИМО. Проект и использованные в ходе его реализации инновационные решения вызвали интерес в профессиональном сообществе.

Вадим СЫЧЕВ, директор Дирекции информационных технологий

Андрей ШАХОВ, начальник Управления инновационного развития

_________________________

Что тут можно сказать – люди сделали всё, что можно было сделать (по закону), НО для решения поставленных задач сделать нужно было намного больше, чем можно (по закону)… Но это не вина библиотеки… Это НАША ОБЩАЯ БЕДА!

Хрен редьки не слаще

Опубликовано 11 января 2011

Что-то неладно “в консерватории”…

Pro-books (Конец литературы) c хорошо оплаченным остервенением бьёт тревогу (цитирую):

Российским библиотекам могут разрешить оцифровывать книги без согласия правообладателей. Но если интересы писателей не будут защищены, они просто перестанут писать.

Дальше следует обзор точек зрения с явным “уклоном” в ложно понятые интересы правообладателей, главный лозунг которых “держать и не пущать”

Но об этом вопят (сразу скажем, далеко не все) писатели “в пределах Садового кольца”, где книгопроводящие сети хоть как-то “проводят” нетленные ПЕЧАТНЫЕ произведения “озабоченных” (наполнением собственного кармана) писателей.

Совсем другая ситуация за Уралом, куда книгопроводящие сети литературу, которую можно было бы рекомендовать читать, просто “не проводят”… И её там нет… А в электронном виде – НИЗЗЗЗЗЗЯ. А в библиотеках НИЗЗЗЯ ни при каких условиях… И, как следствие, законопослушные – не читают совсем, прочие – читают у пиратов…

В результате имеем то, что описывает ИТАР-ТАСС-Урал (Писатели бьют тревогу: дети перестали читать!):

31 мая 2010 года в региональном информационном центре «ТАСС-Урал» состоялась пресс-конференция на тему: «Писатели бьют тревогу: дети перестали читать! Поколение DELETE?». В канун Дня защиты детей Содружество детских писателей бьет тревогу: привычка и интерес к чтению у детей падает. Сегодня в стране отсутствуют механизмы их повышения. Не читающие дети, не способные к творческому мышлению, легко могут стать поколением, чьим сознанием будут безнаказанно манипулировать «ловцы душ» ─ агрессивные политические группировки и субкультуры, экстремистские организации, наркоторговцы. Содружество детских писателей проводит встречи с общественностью под эмоционально-экспрессивным слоганом «Детским писателям не до смеха – чисто российское убийство». Во всех цивилизованных странах чтение рассматривается как необходимое условие социально-экономического развития и даже национальной безопасности страны. Поэтому там давно работают национальные программы поддержки чтения. Отказ государства от участия в культурном процессе и книжной сфере вызывает необходимость консолидации общественных сил.

Дальше идёт обсуждение “что и как”, но главного не говорят…

Никто не говорит об интересах экономике, которой также нужны культурные и грамотные работники. Никто не говорит о том, что главный способ “приохотить” к чтению – это ДАТЬ ТО, ЧТО СТОИТ ЧИТАТЬ…

Получается парадокс. ОДНИ Писатели заявляют, что если их будут оцифровывать, то они не будут писать… ДРУГИЕ Писатели заявляют, что раз нечего читать (печатное в регионы не доходит), то дети перестают читать…

Ну, раз дети перестают читать, то какая нам “заразница” в том. будут ли писатели писать?. Экономика-то рыночная … И главный в ней не писатель, а читатель… И если читатель не будет читать, то никому не нужен ни писатель, ни его бессмертные произведения.

Так что пора уже писателям перестать ощущать свой карман центром вселенной и подумать об интересах читателей… Ну не хотят они “цифру” – их право. Пусть организовывают книгопроводящие пути для печатной литературы… И пусть обеспечат библиотеки “за пределами Садового кольца” печатной книгой…

Коммерческой литературе, на мой взгляд, ПОКА не место в цифровых фондах публичных библиотек. Там “в цифре” нужна учебная, учебно-научная, научная, спаравочно-информационная и информационная литература. Вот о ней (об обеспечении фондов библиотек цифровой и самой актуальной версией такой литературы), на мой взгляд, и должно думать государство и законодатели.

А авторы и издатели коммерческой (издаваемой для гонорара, безотносительно к художественной ценности) литературы пусть подождут… Это они, на мой взгляд, должны уговаривать государство оцифровать их произведения и поместить в библиотеку, ЧТОБЫ ИХ ЧИТАЛИ. Не хотят – не надо. Главное – пусть не мешают оцифровывать ту литературу которую необходимо оцифровать и доступ к которой необходимо обеспечить вообще и гарантировать через библиотеки.

Вы только представьте себе – десятки тысяч публичных библиотек. Это какие же роялти получат правообладатели тех книг, которые государство допустит в библиотечные фонды…

120 млн. читателей е-книг на телефоне в Китае

Опубликовано 11 января 2011

Рынок читающих е-книги в Китае неожиданно пополнился 120 миллионами тех, кто читает е-книги на мобильных телефонах.

Рынок читающих е-книги в Китае неожиданно пополнился 120 миллионами тех, кто читает е-книги на мобильных телефонах.

У нас как-то увлечение подобным чтением быстро прошло. Книги (Java-книги) для телефонов перестали, как пару лет тому назад, давать заметный доход. Те, кому нужно ЧИТАТЬ у нас переходят на КПК-смартфоны, которые удобнее для чтения.

IrishTimes (China’s mobile phones lead a reading revolution) Отмечает, что в Китае это далеко не так. На подписи к иллюстрации (щёлкните и она откроется целиком) написано “Люди читают на своих мобильниках в Метро”.

В Китае наблюдается бум подготовки контента, адаптированного для чтения на мобильных телефонах (т.е. на устройствах с весьма ограниченными ресурсами)

Следует отметить, что китайский иероглифический текст (семантический алфавит) заметно компактнее, чем обычный текст в алфавитах “звукописи”, что облегчает его чтение на устройствах с малым экраном (телефонах).

Почти 120 миллионов человек использует мобильники для чтения, в т.ч. почти 25 миллионов человек используют мобильные телефоны ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.