Рынок е-книг в Голландии

Опубликовано 15 июля 2011

EReaders (Eerste helft 2011 bijna evenveel ebooks verkocht als in heel 2010 = после перевода = First half of 2011 almost as many ebooks sold throughout 2010) сообщил об итогах первого полугодия по продажам е-книг в Голландии:

За шесть месяцев 2011 было продано практически столько же е-книг, что за весь 2010 год. Выручка составила с начала годапорядка 3.4 миллиона евро по данным Market Foundation Book Trade (SMB).

В Голандии с начала года продали свыше 327,000 е-книг, за которые было выручено около 3.4 миллиона евро. Продажи печатных книг за тот же период составили около 273.8 миллиона евро. (т.е. продажи е-книг составили порядка 1,2% от общего объёма продаж книг. Для сравнения за весь 2010 год выручка от продаж е-книг составила около 3,7 миллиона евро.

_____________________________

Для сравнения заметим, что в РФ доля продаж е-книг в 2010 году была порядка 0,1%. И это при том, что в России потенциал рынка на пару порядков выше (по русски читают порядка 200-300 миллионов человек, а голландский “пользуют” единицы миллионов)

Согласно данным некоммерческого партнерства «Федерация интеллектуальных прав», которые были приведены в отраслевом докладе Роспечати, в 2010 году легальный рынок электронных книг в России составлял не более 2,5 миллиона долларов (около 75 миллионов рублей по среднему годовому курсу). Т.е. маленькая Голландия продаёт е-книги раза в полтора лучше, чем большая Россия…

Комментарии к записи Рынок е-книг в Голландии отключены

Рынок е-книг во Франции

Опубликовано 12 июля 2011

The Bookseller (E-books 1.8% of French market) сообщил, что во Франции продажи е-книг заняли 1,8% рынка продаж всех книг. Pro-Books (Доля продаж е-книг во Франции в 2010 году составляла 1,8%) сделал перевод/пересказ (цитирую целиком):

Национальный синдикат издателей наконец подвел финансовые итоги прошлого года и поделился некоторыми цифрами. Журнал The Bookseller цитирует Антуана Галлимара (Antoine Gallimard), президента Национального синдиката издателей (Syndicat National de l’Edition), официально сообщившего, что общие продажи книжной продукции в прошлом году достигли 4,6 миллиарда евро без учета НДС. Из них 2,8 миллиарда евро – это чистые доходы издательских компаний, что, если принять в расчет инфляцию, означает спад на 2,7%. Выпуск наименований при этом увеличился на 6%. В любом случае, книжная отрасль уверенно удерживает позицию лидера среди культурных индустрий. Этот бизнес, по мнению главы SNE, находится в лучшей форме, нежели принято думать на текущем этапе его развития.

Прозвучали также важные замечания по поводу сегмента электронных книг. Согласно подсчетам Синдиката, книги в цифровом формате заняли 1,8% от общего объема продаж во Франции за прошлый год, что соответствует примерно 54 миллионам евро. При этом продажи е-книг в режиме онлайн смогли обеспечить лишь треть этой суммы, а остальные две трети пришлись на долю цифровых книг на физических носителях – компакт-дисках и флешках. С учетом приложений и лицензий, доля электронных книг будет несколько больше – 2,5%. В любом случае, как отметил Галлимар, существует явный зазор между восторгами по поводу наступления «цифры» и действительностью, и отделить реальные возможности развития нового рынка от фантазий пока сложно. К слову, руководитель крупнейшего французского независимого издательства Gallimard в последнее время все чаще получает в свой адрес упреки как раз из-за консервативной политики в отношении цифровых книг.

Выяснилось также, что Почетным гостем Парижского книжного салона, который пройдет 16-19 марта 2012 года станет Япония. Также был анонсирован некий «Почетный гость-город» – в этой роли, что примечательно, должна будет выступить Москва.

1,8% – это по продажам, а в штуках доля и того выше.

Интересно, что во Франции 2/3 е-книг продают на носителях. Надо бы с опытом разобраться поподробнее… Может и наши глупо-жадные правообладатели хоть на носителях рискнут продавать….

Комментарии к записи Рынок е-книг во Франции отключены

И в США 10% провал продаж печатных книг

Опубликовано 11 июля 2011

Publishers Weekly (Print Units Drop 10% In First Half of 2011: Adult fiction, mass market paperback hardest hit: By Jim Milliot) сообщил об ожидаемом провале продаж печатных книг в США.

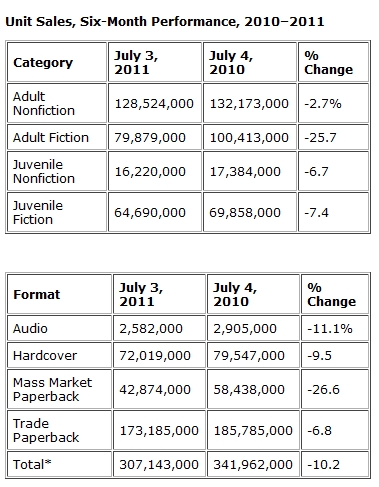

Результаты сведены в таблицу:

Pro-books (На 10,2% меньше печатных книг продано в США по итогам полугода) сделал перевод/пересказ этого материала (копирую целиком):

На американском рынке зафиксировано существенное снижение объема продаж бумажной книжной продукции в количественном отношении за шесть месяцев, что, впрочем, было предсказуемо.

Как сообщает журнал Publishers Weekly, сервис Nielsen BookScan раскрыл некоторые данные о том, как изменилось число экземпляров бумажных книг, проданных в США на протяжении шести месяцев до 3 июля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в количественном отношении снизились на 10,2% и составили 307,1 миллиона экземпляров. Для участников отрасли спад не стал новостью, учитывая, что Ассоциация американских издателей в первом квартале фиксировала нестабильность рынка печатных изданий и связывала текущую ситуацию, в числе прочего, с расширением сегмента изданий в цифровом формате и банкротством сети Borders.

В наибольшей степени снижение продаж затронуло сегмент художественной литературы для взрослой аудитории – за полгода продано на 26,7% меньше экземпляров печатных книг. Тенденция уже очевидна, причем, согласно исследованию, проведенному сервисом Bowker, по итогам всего прошлого года 61% продаж электронных книг в количественном отношении и 51% – в стоимостном – приходились на худлит. В сегменте литературы нон-фикшн для взрослой аудитории спад несоизмеримо меньше – всего на 2,7%. В вышеупомянутом исследовании утверждалось, что нехудожественной литературе в цифровом формате по итогам 2010 года досталось 10% от продаж всего сегмента в количественном отношении и 14% – в стоимостном. Что касается изданий для детской и подростковой аудитории, то книг в жанре художественной литературы было продано на 7,4% меньше, в жанре нехудожественной – на 6,7%.

Что касается различных форматов, то тут в целом подтверждаются тенденции, обнаружившиеся в отчетах Ассоциации американских издателей. Книги в мягкой обложке для массового рынка потеряли по итогам полугодия 26,6%, в твердой обложке – 9,5%, в мягкой обложке – 6,8%.

Неприлично, конечно, злорадствовать, по поводу того, что и “и у них” падает рынок, но теперь особенно хочется понять насколько “у них” падение продаж печатных книг скомпенсировано ростом продаж е-книг

Комментарии к записи И в США 10% провал продаж печатных книг отключены

Снова рынок ридеров и планшетов

Опубликовано 3 июля 2011

В дополнение к моему посту от 28 июня 2011 (Похоже, но «со сдвигом по фазе») , но, похоже, есть более качественная версия этого анализа рынка от Liliputing (eReader market is outpacing tablet growth), которую перевёл/пересказал iBooki (Рост рынка ридеров опережает рост рынка планшетов!).

Однако, первоисточником является отчёт PewInternet (E-reader ownership doubles in six months), доступный в виде двух разделов:

- e-Reader ownership surges since last November; tablet ownership grows more slowly

- Who owns e-readers and tablets? A look at ownership demographics

- Методология

Отчёт доступен и (в формате PDF) на 13 страницах

____________________

Будут время и силы – переведу/перескажу поподробнее

Комментарии к записи Снова рынок ридеров и планшетов отключены

Чтение “за бугром”

Опубликовано 1 июля 2011

В дополнение к моему посту от 30 июня 2011 (ВЦИОМ о чтении) так и хочется процитировать материалы о том, что “за бугром” с чтением тоже проблемы

(postlibperm) порадовал материалами (ссылки даю на первоисточники):

- (5.06.2011: В Великобритании растет поколение людей, не умеющих читать):

В Великобритании был проведен опрос, результаты которого потрясли даже самих экспертов. Было проанкетировано 18 000 ребят от 11 до 13 лет. Выяснилось, что у 25-30 % детей дома вообще нет книжек.

Специалисты признают, что в стране происходит настоящая катастрофа с грамотностью населения. Отсутствие книг в домах и тотальное падение грамотности взаимосвязаны. Опрос продемонстрировал также, что не читающие ребята отстают в школе, причем возможность приохотить их к чтению книг весьма призрачна.

Проблема состоит не в том, что сама идея печатного издания устарела, ведь дети, в домах которых нет книжек, реже других ищут информацию в Глобальной паутине и отправляют послания по электронной почте, не состоят в социальных сетях. Их стартовая позиция в нынешнем мире представляется весьма плохой. Огромную роль в приучении к чтению играют окружающие – будь то родители, бабушки, дедушки или другие родственники.

По статистическим данным, примерно четверть всех детей, закончивших начальные классы, не умеют читать. Очень плохо обстоят дела с чтением и у взрослых британцев. Только в английской столице проживает миллион человек, которые читают с большим трудом. 20 % британских школьников имеют когнитивные проблемы, мешающие учебе – например дислексию.

В стране подрастает поколение, на самом деле не умеющее читать – даже простые слова и предложения. Как утверждает социология, повзрослев, такие люди в большинстве своем оказываются безработными, у них не складывается личная жизнь. - (Из-за компьютера дети перестали читать): Специалисты из Университета Готенбурга (Швеция) утверждают, что навыкам чтения у детей могут нанести вред компьютерные игры. К таким выводам ученые пришли после проведения исследования, в котором приняли участие школьники в возрасте 9-10 лет, проживающие в Италии, Швеции, США и Венгрии.

Оказалось, что чаще ухудшения навыком чтения встречаются среди мальчиков, чем среди девочек.

Дело в том, что мальчики, как правило, проводят больше времени за компьютерными играми.

По словам ученых, проводя время у компьютера, дети все больше забывают о книгах.

gigamir.net - (Компьютеры мешают развитию навыков чтения у детей). Похоже, речь идёт об одном и том же исследовании:

Команда ученых из Университета в Швеции в ходе исследования сравнила навыки чтения школьников в возрасте девяти-десяти лет, проживающих в США, Швеции, Италии и Венгрии.

В результате они обнаружили, что с 1991 года средние показатели навыков чтения у детей из США и Швеции снизились, но в тех странах, где дети реже использовали компьютер, как, например, в Италии и Венгрии, эти показатели возросли. По данным статистики, у 9-ти детей из 10-ти, в чьих домах есть компьютер, навыки чтения заметно ухудшаются.

Исследователи также обнаружили, что ухудшение навыков чтения чаще встречается среди мальчиков, чем среди девочек, так как мальчики проводят, как правило, больше времени за компьютерными играми.

Профессор Моника Росен, заявила: “Проводя время у компьютера, люди все больше забывают о книгах. Это является большим минусом в процессе образования. Таким образом, на основе данного исследования, мы отчетливо увидели, что времяпровождения за компьютером в свободное время может препятствовать развитию качественных навыков чтения у детей”

По материалам eurolab.ua

Комментарии к записи Чтение “за бугром” отключены

ВЦИОМ о чтении

Опубликовано 30 июня 2011

ВЦИОМ на основе (выборки мониторинга) провел экспресс-опрос и сообщил о его результатах в (Пресс-выпуск №1780 от 17.06.2011. КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ ЧИТАЕМ… И НЕ ЧИТАЕМ). полного отчёта я не нашёл, но процитирую целиком хотя бы то, что доступно:

ВЦИОМ на основе (выборки мониторинга) провел экспресс-опрос и сообщил о его результатах в (Пресс-выпуск №1780 от 17.06.2011. КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ ЧИТАЕМ… И НЕ ЧИТАЕМ). полного отчёта я не нашёл, но процитирую целиком хотя бы то, что доступно:

Россияне стали реже читать. Зато набирает популярность новый формат чтения – электронные книги.

Россияне стали реже читать. Зато набирает популярность новый формат чтения – электронные книги.

МОСКВА, 17 июня 2011 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько книг в домашней библиотеке среднестатистического россиянина, сколько книг в среднем прочитали наши сограждане за последние месяцы, где берут книги, чтобы почитать, и насколько популярны такие виды книг, как электронные и аудио-, в сравнении с традиционными бумажными.

У большинства россиян в домашней библиотеке – менее 100 книг, причем с каждым годом таких респондентов становится все больше (с 28% в 1990 году до 49% в текущем). Более обширное собрание есть у 31% опрошенных, в том числе, каждый пятый свидетельствует, что дома есть от 100 до 300 книг (19% против 24% в 1991 году), 6% – от 300 до 500, 4% – от 500 до 1000, 2% – свыше 1000 книг. 18% опрошенных признались, что у них дома книг нет.

Библиотекой размером до 100 книг обладают, как правило, респонденты со средним специальным образованием (53%) и селяне (55%). Более обширным собранием обладают высокообразованные (46%), москвичи и петербуржцы (60%).

В 1992 году среднестатистический» россиянин за три месяца прочитывал около 5 книг (5,14), сейчас этот показатель изменился (3,94). Наиболее читающие респонденты – в Москве и Санкт-Петербурге (5,28) и люди предпенсионного возраста (4,45).

Почему EU – не US

Опубликовано 14 июня 2011

На этот вопрос попытался ответить FutureEbook (The difference between the US and EU digital markets – the need for a new approach). Я попробую сделать перевод/пересказ этого материала:

Опубликовал Jürgen Snoeren в понедельник 06/13/2011 – 10:50

Разница между цифровыми рынками США и ЕС – необходимость новых подходов

Четвёртая конференция Editech в Милане, прошедшая 9 июня в основном была посвящена фрагментарности Европейского цифрового рынка. И это не было неожиданностью. Организатором встречи была Италия, чей рынок е-книг [буквально e-book market, похоже, что имеется в виду контент, а не устройства для работы с ним] является одним из самых маленьких в Европе. Он настолько мал, что существует лишь виртуально (и в реальности его наличие никак не ощущается).

Одним из выводов конференции стало то, что (за исключением UK) в Европе ещё нет. Доля рынка [которую занимают е-книги] отличается в странах, где первый шаг уже сделан – таких как Испания (1,7%) и Голандия (0,8%) – и а странах, где о такой доле говорить рано – таких как Германия (<0,5%) и Италия (<0,1%).

Часть выступающих – в т.ч. автор материала – указывали, что при анализе глобального рынка е-книг необходимо различать собственно European и Anglo-Saxon рынки. Europe состоит из большого числа, в основном, малых рынков, на которых недостает читателей и инвестиций, необходимых для создания платформ, приложений, сайтов и всего того, что делают издатели в US и UK для взаимодействия с потребителями своей продукции.

Цифровое стоит дорого [дословно Digital is expensive]. Издателям на малых рынках (таких как Голандия или Италия) для получения необходимых инвестиций нужна более “кооперативная” модель бизнеса. Это – совсем не тот путь, которым издатели на этих территориях шли традиционно. Для того, чтобы достичь необходимого размера рынка издатели вынуждены пересматривать способ ведения бизнеса.

Michael Tamlyn из Kobo [речь, видимо, идёт о фирме, производящей ридеры под данной маркой] отметил это как очень сильную культурную разницу между тем как в США и ЕС делают бизнес. Европейские издатели работали на основе доверительных отношений (basis of trust): создавая множество личных договорённостей, при которых все участники могут иметь доход. Американские издатели, с другой стороны, всегда работали по более формализованной системе с явным заключением контрактов.

Издатели США смогли быстро адаптироваться к изменениям, свзанными с “изданием в цифре” и за очень короткое время сделали доступным много контента. Европейские издатели не смогли сделать этого. Например, на голандском (Dutch) рынке нехватка контента блокирует здоровый рынок е-книг.

Одной из больших проблем является то, что большинство европейских издателей не работают в глобальном масштабе. За исключением Испанского и, возможно, французского языка у европейских языков нет внешнего ареала распространения. А тот факт, что книги на английском доступны людям с различным первым языком означает, что рынок для англо-саксонских (US and UK) издателей почти неограничен. Об этом обычно забывают, но данный факт позволяет книгам на английском напрямую конкурировать с книгами на национальных языках в странах Европы.

В стране проживания автора (Голандия) это уже очевидно. То же происходило в Германии после появления там Kindle. Возможно, именно поэтому французское правительство навязало закон о фиксированной цене е-книг. Поскольку их рынки находятся под давлением англоязычных книг, Европейские издатели должны опережающими темпами наполнять рынок контентом на национальном языке. Ведь язык – это культура.

Обсуждение в Милане показало недостаток фактов и информации об опыте издателей. Не хватает исследований и их обсуждения на конференциях, таких как Editech. Явная нехватка информации по Европейскому рынку на этой конференции проявилась “во всей красе”.

___________________________

Глядишь на это и начинаешь лучше понимать “тезисы Анатолия Вассермана” о минимально достаточном объёме рынка.

Интересно, но Россия (с большим рынком русскоговорящего населения в стране и за её пределами и сравнительно небольшой долей тех, кто может читать англоязычные тексты для удовольствия) имеет все предпосылки для активного развития рынка цифрового издания, но (по факту) находится где-то на уровне Италии (менее 0,1%). Однако, Россия – не Голландия… Такой большой “кусок” (200-300 миллионов русскоговорящих) никто просто так не бросит. Ну не наполняют наши издатели рынок легальными е-книгами, так найдутся альтернативные издатели, которые свой рынок уже “окучили” и теперь ищут расширения. И избежать такой интеллектуальной колонизации не удастся – это печатные “нежелательные” книги можно было на таможне отлавливать, а через Интернет е-книги “забугорного” издания войдут сами и разрешения не спросят

Международное исследование

Опубликовано 14 июня 2011

Благодаря “наводке” от v_x (Международный обзор “Цифровое книгоиздание в развивающихся странах”) удалось найти этот обзор (Digital publishing in developing countries) на английском (есть версии на французском и испанском – кому ближе, может переключить). На картинке приведены логотипы тех, под чьей эгидой выполнялось исследование (цитирую):

Благодаря “наводке” от v_x (Международный обзор “Цифровое книгоиздание в развивающихся странах”) удалось найти этот обзор (Digital publishing in developing countries) на английском (есть версии на французском и испанском – кому ближе, может переключить). На картинке приведены логотипы тех, под чьей эгидой выполнялось исследование (цитирую):

This study was carried out by Octavio Kulesz (Editorial Teseo and Digital Minds Network) in October 2010, and commissioned by the International Alliance of Independent Publishers, with the support of the Prince Claus Foundation. It is available online and can be read free of charge in Spanish, French and English.

Возможности скачать целиком я не нашёл. Начало чтения (здесь). Отдельный раздел про Россию (здесь).

Качество исследования, конечно, “спицфицкое”. В разделе (Online stores (selling copies)) авторы ухитрились “не заметить” Литрес, а обзор начали с Ozon (который е-книги продаёт как одна из многих “витрин” Литрес).

Раздел (E-readers and other local devices) хоть бери и демонстрируй в качестве эталона информационной войны. Упоминается пара “фирменных” ридеров (ассоциированных с магазинами е-книг, но “не пошедшими” в реальную продажу и вместе не занимающие даже 1% российского рынка ридеров) и пересказывается интервью с Прохоренковым (ака the-ebook) в очень вольной интерпретации. Говорится, что он тестировал SonyPRS-350/650, the Nook by Barnes&Noble and Amazon’s Kindle и некоторое количество десятков национальных ридеров, которые не удостоились упоминания в исследовании поскольку на Западе они неизвестны. Хорошо, что хоть ссылку на сайт (the-ebook) дали как на место, где эти “незначительные” ридеры и результаты их тестирования описаны подробно…

Это интересно, хотя бы потому, что именно по таким исследованиям на Западе судят о нас (и о других странах БРИКС). И на основе подобных исследований принимаются решения…

_____________________

Из коммента от Василия Порхачёва

Литрес они отнесли в категорию цифровых дистрибьютеров, что верно.

http://alliance-lab.org/etude/archives/269?lang=en

И действительно, весь раздел посвящён Литрес. Кому как, а мне критерий отнесения не вполне ясен. Разве что именно наличие Интернет-магазинов, которые являются “витринами” Литрес привело к тому, что он – дистрибьютор, а не продавец. Но тогда РГБ, имеющая сеть виртуальных читальных залов (через которые осуществляется доступ пользователей библиотек к коллекции оцифрованных диссертаций РГБ). То, что доступ бесплатен для пользователя не означает его бесплатности для библиотеки. За право предоставлять доступ к коллекции диссертаций библиотеки платят РГБ. Понятно, что бюджет эту плату возмещает, но факт продажи контента оптом налицо. А уж что именно делает с купленным оптом контентом оптовый покупатель – его дело. сумел договориться с бюджетом о групповой оплате и может предоставлять доступ бесплатно (для получающего).

Всё ниже, ниже и ниже

Опубликовано 9 июня 2011

В дополнение к моему посту от 16 мая 2011 (Нервные отклики на старый отчёт), где анализировался отчёт ГосКомПечати по книжному рынку в 2010 и отмечалось, что причина падения рынка книг – вовсе не пираты, а тот простой факт, что люди читают всё меньше (по отчёту среднее время на чтение составляло 7 минут на человека в день.

Про “среднюю температуру по палате” анекдотов ходит немало, но я припомню почти рыночный. На собрании колхоза после массы цифр “в среднем по колхозу” поднимается доярка и говорит:

— это что же такое. у Маньки 2 хахаля, у Соньки – 4, я – девственница, а (в среднем) все мы гулящие?

Так и со средним временем на чтение. Неясно какие категории населения как читают, что читают и чем их чтение мотивируется. Вот и отчёт Росстата, о котором рассказал Новый регион-2 (Россия перестала быть «самой читающей страной в мире». Жители РФ тратят на книги от 2 до 7 минут в день) лишь детализирует “среднюю температуру”, давая цифры по нескольким регионам (цитирую):

Москва, Июнь 06 (Новый Регион, Алексей Усов) – Росстат опубликовал результаты первого исследования, посвященного использованию времени гражданами РФ в семи городах-миллиониках. Данные Росстата опровергают сразу несколько социальных мифов. Во-первых, миф о москвичах, как о самых несчастных тружениках в стране. Оказалось, что жители столицы вовсе не «работают на трех работах»: средняя продолжительность рабочего дня москвичей меньше, чем по стране; они и спят в среднем дольше. Еще рухнул миф о «самой читающей нации». Больше всего ценится книга в Ростове и Екатеринбурге: в этих городах на чтение книг тратится целых 6-7 минут в будний день.

—

Довольно интересные, но непрофильные данные по использованию времени (они вполне могут быть интересны исследователям и доступны по ссылке) я опускаю

—

И окончание материала снова о чтении (цитирую):

Исследование Росстата опровергло и миф о «самой читающей нации в мире»: жители крупных городов в РФ тратят на книги аж от 7 до двух минут в будний день. Наиболее «культурными» оказались жители Ростова, уделяющие книгам целых 7 минут. Немного от них отстали обитатели Екатеринбурга с их шестью «книжными» минутами вдень. У москвичей – средние показатели – 4 минуты. Самыми малочитающими оказались жители Нижнего Новгорода, где книги отнимают у взрослого, работающего человека лишь 2 минуты в день. Зато телевизору горожане уделяют неизмеримо больше внимания: в Нижегородской области пресса и ТВ отнимают у мужчин по 2 часа 23 минуты, а у женщин 1 час 46 минут в сутки (преимущественно это телевизор – 2 часа 15 минут и 1 час 28 минут соответственно). Жители столицы предаются этим занятиям в среднем 1 час 50 минут (мужчины) и 1 час 41 минуту (женщины) (ТВ – 1 час 28 минут и 1 час 12 минут). Еще жители городов тратят от 12 до 20 минут в сутки на бессмысленное времяпрепровождение («отдых», «покой» – в терминологии Росстата). Москвичи уделяют этому до 20 минут, жители Ростовской области 12-16 минут, а рекорд по лени в 40 минут поставлен в Якутии.

______________________________

Налицо, тем не менее, национальная катастрофа. Читающие “вымирают как мамонты”, а новое поколение “выбирает пепси” ВМЕСТО книги. А мы дружно “ломаем копья” по поводу копирайта. Кому будут нужны любые (супер-пупер эффективно охраняемые) права на книгу, если её никто и ни в какой форме не захочет читать?

ЕСЛИ ещё не поздно, то надо срочно национализировать книжный рынок и, хотя бы через библиотеки, обеспечивать КАЖДОМУ гражданину возможность в любом месте страны БЕСПЛАТНО получить копию (электронную или печатную – по выбору) любой нужной ему книги. И, возможно, нужно не только бесплатно обеспечивать книгой, но и стимулировать появление ЖЕЛАНИЯ читать (не только пропаганда чтения как образа жизни, не только продвижение конкретных книг, но и, если не поздно, стимулирование за каждую прочтённую книгу – должен человек знать, что стоит ему прочесть книгу и поучаствовать в её обсуждении, как энное количество “бутылок пепси” ему обеспечено…)

Главный вопрос: НЕ ПОЗДНО ЛИ?

Комментарии к записи Всё ниже, ниже и ниже отключены

Идут эксперименты

Опубликовано 1 июня 2011

Ничего страшного не происходит. Идут эксперименты с дизайном блога.

Вопросы:

- насколько существенной является ширина экрана (есть кто-то у кого 800 точек и менее или у всех “от 1024 и более)?

- Где удобнее держать рубрики – справа или слева от поста?

- Сколько столбцов удобно (2, как сейчас, или 3)

- Удобно ли работать с стационарными страницами через выпадающее меню?

Комментарии к записи Идут эксперименты отключены