Корреспондируются материалы-то

Опубликовано 4 марта 2011

Корреспондируются материалы по финским библиотекам:

Наш, помещённый на ВМО (Зарубежный опыт/Публикации/Знакомимся с публичными библиотеками Финляндии)

И корреспондируются они в главном. В мысли о том, что библиотека – учреждение “пользовоцентричное” и что библиотека, как гарант права и технологической возможности доступа граждан к информации обеспечивает такой доступ потому, что при поддержке государства библиотекам удалось достичь выгодного своим пользователям компромисса с правообладателями…

Стоит ли после этого напоминать об экономических и технологических успехах Финляндии?…

____________________

Полноты ради дам материал сообщества ElibConsult (Оцифровка в Финляндии). И снова всё делается “по уму” в интересах экономики страны и её граждан БЕЗ УЩЕРБА для интересов правообладателей

Е-книга как предпосылка обучения

Опубликовано 3 марта 2011

Смотришь на материал Libex (Учимся в онлайне) о том, что “их” молодёжь твёрдо уверена в том, что “в цифре” они получат большую часть того, что им нужно для занятий бесплатно от библиотек и понимаешь, что наше обсуждение, например описанное в посте от 02 марта 2011 (Интернет-конференция в AsELibrary) о том, дадут ли нашим библиотекам возможность эффективно обслуживать информационные потребности пользователей (в первую очередь, кстати, в научной и учебной информации) с помошью современных цифровых технологий опоздало на десятки лет…

И пора уже решать эту проблему резко и эффективно. Интернет (в т.ч. Твиттер и Фейсбук) у наших детей уже есть. И от снятия копирайтных барьеров во многом зависит для чего они будут эти ресурсы использовать. Будут ли они их использовать для того, чтобы обмениваться информацией о том, где и как почерпнуть нужную информацию на законных основаниях или будут ли они эти (и другие) ресурсы использовать для того, чтобы синхронизировать действия по выколачиванию из властей “хлеба и зрелищ”? А что ещё делать придуркам-лузерам? Информацию и образования они не получили, работы, как следствие, не получили тоже (стали “гастарбайтерами” в собственной стране), так теперь хоть из “начальства” малую толику удовольствия “выбить”…

Оно кому-то надо?

Комментарии к записи Е-книга как предпосылка обучения отключены

Навстречу обсуждению

Опубликовано 28 февраля 2011

На головной странице сайта Ассоциации Электронных Библиотек появилась информация, что завтра (1 марта 2011 с 12-13 часов) на сайте будет обсуждаться (цитирую):

Проект изменений 4й части Гражданского кодекса Российской Федерации

1 марта 2011 года Российская государственная библиотека и Российская ассоциация электронных библиотек проводят Интернет-конференцию на тему «Проект изменений 4й части Гражданского кодекса Российской Федерации».

В новую редакцию 4й части ГК РФ (подготовлена Исследовательским центром частного права при Президенте РФ) предполагается включить норму, позволяющую всем общедоступным библиотекам без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения переводить в электронный вид и предоставлять пользователям произведения научного и образовательного значения, ветхие, испорченные, редкие и ценные издания.

Возможность введения данной нормы вызвала бурную полемику в средствах массовой информации и стала причиной открытой конфронтации авторов и издателей с представителями библиотек.

Вопросы участникам можно присылать на электронный адрес [email protected]

____________________

За обсуждением, как всегда, можно будет следить “он-лайн”, а затем появится отдельная ссылка и будет выложен архив (видео с выступлением). Хотелось бы, чтобы нарезку по выступлениям сделали организаторы, т.к. скачать часовой ролик смогут не все. Да и посмотреть час смогут не все.

По такой тематике очень хотелось бы СТЕНОГРАММУ получить.

Для затравки на сайте ассоциации есть пара материалов. Один про ЗАПРЕТИТЬ (В общественной палате обсудили проект изменений 4й части ГК РФ: Авторы и издатели снова выразили обеспокоенность “привилегиями” библиотек) и один про РАЗРЕШИТЬ (Издатели хотят ограничить чтение россиян: Статья и.о. Президента Российской библиотечной ассоциации В.Р. Фирсова). Порадовало, что Фирсов не только показал, что правообладатели – не единственные, кто умеет “передёргивать” по схеме “бредовые выводы из вполне достоверных цитат”, но и сумел (при всей остроте противостояния) сохранить академизм в обсуждении

_________________________

И уж совсем “к обсуждению” подборка цитат из документа (Министерство экономического развития Российской Федерации – Проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года):

- будет обеспечено качественное повышение эффективности использования в образовательном процессе современных информационных технологий и в этих целях – расширены функции школьных и детских библиотек, побуждающие пользователей эффективно использовать все виды информации, включая электронные информационные ресурсы

- В целях повышения доступности для граждан платных источников информации, специализированным базам данных, расширения навыков граждан в современных технологиях поиска и обработки информации будет в полной мере использован потенциал сети государственных и муниципальных библиотек, которые должны стать одним из важнейших институтов системы непрерывного образования. В этих целях будет осуществлена модернизация стандартов деятельности публичных библиотек и расширен спектр предоставляемых ими услуг.

Важной задачей библиотек станет обеспечение гражданам доступа к платным источникам информации, включая российские и международные специализированные базы данных, в том числе, организован доступ к электронным версиям международных научных и научно-популярных журналов. Одной из задач сети публичных библиотек станет развитие навыков граждан в современных технологиях поиска и обработки информации.

При этом в рамках реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации уже к 2015 году доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек – не менее 50%.

Важно, на мой взгляд, то, что стратегия предусматривает развитие информационного (в т.ч. библиотечного) обслуживания как предпосылку инвестиционного и инновационного развития экономики Страны. Если верить авторам проекта, то создан он по поручению высшего руководства страны и исполняется при их поддержке. Непонятно, правда, как в этой “связке” смотрятся открытые письма к Президенту с требованием “похерить” принятую высшим руководством страны программу только потому, что наши правообладатели отстали и требованиям данной программы не соответствуют…

Вопрос этот я задал организаторам.

В любом случае (прозвучит он или нет) зову всех завтра с 12 до 13 московского времени на (aselibrary.ru)

Книгабайт 2011 на подходе

Опубликовано 28 февраля 2011

Материалы про Книгабайт появляются не впервые. До сих пор и базовая книжная выставка и Книгабайт в её рамках проводились в сентябре.

Материалы про Книгабайт появляются не впервые. До сих пор и базовая книжная выставка и Книгабайт в её рамках проводились в сентябре.

А тут Ассоциация Электронных библиотек (Мероприятия по ЭБС и электронному книгоизданию на книжной ярмарке) сообщает, что (цитирую):

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и ГП «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок» проводят 14 Национальную выставку-ярмарку “Книги России” с 16 по 21 марта 2011 года. Место проведения: Россия, Москва, Всероссийский выставочный центр, павильон №57.

Чтобы не было сомнения, сообщается про мероприятия раздела “Книгабайт” на 16-17-18 марта 2010

Поскольку сам я из командировки вернусь только 17 марта, то придётся кого-то просить посетить мероприятия и как-то осветить их…

_________________

Есть и официальное подтверждение. здесь, правда ещё нет ни общей программы, ни подробностей про Книгабайт. Речь идёт про (14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА “КНИГИ РОССИИ”)

А в сентябре 2011 состоится-таки ММКВЯ (24 МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА) и там, похоже, будет свой КнигаБайт?

Похоже, проблемы книжные (и е-книжные) будут обсуждаться раз в полгода

Комментарии к записи Книгабайт 2011 на подходе отключены

Основной вопрос ебукостроения

Опубликовано 26 февраля 2011

Основным вопросом философии было, помнится, “что первично: дух или материя?”. Применительно к ебукостроению основной вопрос звучит так: “Что первично: контент или ридер?”

The-ebook (В начале [всего] было Слово…) сравнивает последствия разного ответа на этот вопрос:

- у них – первичен контент, его много и коммерчески удовлетворительная доля распространяется платно (продажи контента позволяют дотировать продажи фирменных ридеров, которые и обеспечены контентом и стоят дешевле, т.е. имею преимущества на рынке ридеров

- у нас – первичны ридеры, их много, а легального контента так мало, что решающего влияния на цену ридеров мизерные легальные продажи оказать не могут, а пираты и волонтёры обеспечивают тех, кто за большие деньги купил ридеры (и/или приспособленные для чтения устройства) бесплатным контентом и давно “встроились” в экономику и стали её неотъемлемой частью; ситуация усугубляется тем, что правообладатели не рвутся готовить легальный цифровой контент, до тех пор, пока тот, что есть не будут покупать те, кто (привыкнув к отсутствию легальной альтернативы) привык бесплатно скачивать…

Позиция ясна и с автором я согласен. Неясно как “вылезти” из того “места”, где мы успешно пребываем

________________________________-

Иллюстрация:

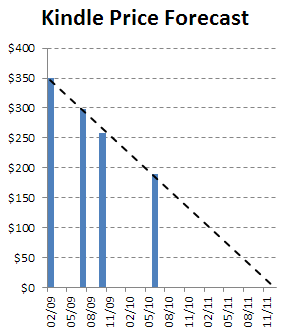

KK (Free Kindle This November) показал график почти линейного падения цены на Kindle и сделал прогноз, что “до нуля” график доберётся кноябрю 2011.

KK (Free Kindle This November) показал график почти линейного падения цены на Kindle и сделал прогноз, что “до нуля” график доберётся кноябрю 2011.

Понятно, что снижение цены (в т.ч. предоставление устройства бесплатно или почти бесплатно) возможно только за счёт опережающего роста выручки от продаж контента, позволяющего дотировать продажи устройств как предпосылку дальнейшего роста продаж контента (являющегося для Amazon основным источником дохода).

Digital-books так пересказал то, что сказал Кевин Келли: (бесплатный Kindle к концу года) кратко, но главное сказал (цитирую целиком):

С момента появления Kindle цена на него снижается медленно, но неуклонно. В ноябре 2011 года линия снижения упрётся в ноль.

«Безос [CEO of Amazon] просто улыбнулся и сказал: “О! Вы тоже это заметили”. А потом снова улыбнулся».

Келли полагает, что «бесплатный Kindle» будет не для всех, а только для премиум-клиентов, которые покупают за $79 годовой абонемент.

______________________

Т.е. подход такой же, как к продаже телефонов (при покупке контракта на целевое использование цена резко падает…)

Комментарии к записи Основной вопрос ебукостроения отключены

А.И. Вислый о будущем российских библиотек

Опубликовано 24 февраля 2011

Народная газета («Даруй мне тишь твоих библиотек…».) опубликовала интервью с А.И. Вислым, директором РГБ (“Ленинка”) о будущем книг, чтения, библиотек.

Грустно. Судя по тому, что любимая тема Александра Ивановича (работа по сети библиотек с оцифрованными АКТУАЛЬНЫМИ книгами) не поднимается, а в качестве перспективы обещается доступ к вычитанной эталонной библиотеке классики (которая уже вышла из-под копирайтных ограничений), то не стоит ждать радужных перспектив от проекта изменений в ГК, которые должны были разрешить библиотекам хоть как-то обслуживать читательские запросы с помощью актуальной е-книги…

Читайте интервью. Это грустно, но интересно

___________________________________

При цене на нефть св. $100 за баррель для инноваций, модернизации, информационных технологий вообще и библиотек в частности ничего хорошего не предвидится… Неужели, “шибко умных” снова ждёт “место у параши”…

Комментарии к записи А.И. Вислый о будущем российских библиотек отключены

Оцифрован архив ещё одной газеты

Опубликовано 18 февраля 2011

Вот как об этом рассказывает ЧасКор

пятница, 18 февраля 2011 года, 18.00

drugoi

drugoi

История с другой стороны

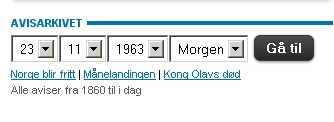

Самая серьёзная и самая большая по тиражу норвежская газета Aftenposten завершила работу по оцифровке своего архива

С появлением архива можно знакомиться с тем, о чём писали норвежские журналисты в самые разные исторические моменты — во времена, когда в Норвегии, например, жил в изгнании Троцкий, в годы Зимней войны с Финляндией, в годы оккупации Норвегии немцами, в послевоенное время холодной войны. Подробнее

Архив доступен с главной страницы газеты (http://www.aftenposten.no/) через форму, в которой можно указать дату и выпуск (утренний или вечерний).

Архив доступен с главной страницы газеты (http://www.aftenposten.no/) через форму, в которой можно указать дату и выпуск (утренний или вечерний).

Архив имеется (как я понял) в открытом доступе и сохранится таким навсегда.

У нас “Правда” тоже оцифрована (с распознаванием текста) и через одну из полнотекстовых баз доступна с момента основания. Правда, доступна по подписке. Были слухи, что библиотеки получат некое подмножество этих баз (в т.ч. полный комплект “Правды”) бесплатно, но подтверждения этого и определения какие библиотеки на что имею право у меня пока нет

итьит

Комментарии к записи Оцифрован архив ещё одной газеты отключены

Не надо путать экспертов и лоббистов

Опубликовано 17 февраля 2011

Страшная штука – “заказуха”. Сначала лоббисты нанимают “экспертов”, которые поднимают вой от имени их интересантов. Затем лоббисты нанимают прессу, чтобы этот вой транслировался с подвыванием. А потом “почтеннейшая публика” якобы с удивлением обнаруживает, что неплохой по первоначальной задумке законопроект “выхолощен” и вместо ожидаемых возможностей кто-то получил дополнительные препятствия…

Такое случилось и с очередным проектом очередных поправок в ГК, которые должны были бы предоставить библиотекам возможность эффективно обслуживать пользователей с использованием актуальных е-книг. Необходимость законопроекта вызвана потребностями экономики в умных и квалифицированных работниках. А попытки лоббистов провалить законопроект вызваны глупой жадностью правообладателей, которые привлекли тупых (но послушных и хорошо продаваемых в виде печатной макулатуры) авторов чтобы те подняли визг на тему “если хоть кому-то разрешить хоть что-то, то это будет конец издательского бизнеса”. Опущен “кусочек” о том, что речь идёт о бизнесе печатных копий, который во всём мире “движется к закату” и причина понятна – хочется остановить естественное движение “полицейскими мерами и законодательными запретами” поскольку старый бизнес к новым условиям не готов. История, которая учит только тому, что она никого ничему не может научить, показывает, что дело сие (пытаться препятствовать развитию) “тухлое”. Ясно, что следствием успеха таких попыток станет задержка перехода и вместо постепенной эволюции мы получим революцию, которая “делов наделает”… Правообладатели разбегутся по “Лондонам” стенать о гибели русской культуры, а мы-то останемся и нам придётся вместо постепенного эволюционного процесса “разгребать кучи брошенного сбежавшими правообладателями дерьма” в экстренном порядке.

В подтверждение материал РИАН (Эксперты требуют доработать поправки в ГК по авторскому праву). если в нём заменить “эксперт” на “нанятый лоббистами вопитель” (вопитель – от слова ВОПЛЬ), то материал вполне достоверен и я его процитирую целиком:

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Эксперты настаивают на доработке поправок в часть 4 Гражданского кодекса РФ, которые касаются авторского права и свободного доступа к информации.

Эти поправки вызвали критику авторов и представителей научного сообщества, которые обратились к властям с просьбой вынести их на общественное обсуждение.

Как сообщил РИА Новости глава комитета ГД по культуре Григорий Ивлиев, в настоящее время документ находится в стадии подготовки, затем потребуется его общественное обсуждение, и только после этого поправки в 4 часть ГК могут быть внесены в Госдуму.

Общественные слушания на эту тему прошли во вторник в Общественной палате РФ. Член ОП Елена Лукьянова пояснила, что в палату обратилось сообщество книгоиздателей и выразило обеспокоенность в связи с тем, что библиотекам дано право отцифровывать свои фонды, что, по их мнению, может нарушить права авторов.

Генеральный директор издательства “ЭКСМО” Олег Новиков заявил, что проблема пиратства “пожирает книжные рынки”.

“Сегодняшний законопроект в том виде, в котором он есть…, убьет книгоиздательскую отрасль как отрасль”, – сказал он.

По мнению Новикова, это связано с расплывчатостью формулировок и их двояким трактованием, которое сейчас возможно.

Депутат Госдумы Владимир Мединский в свою очередь отметил, что интеллектуальная собственность – это частная собственность, а закон, который нарушает права интеллектуальной собственности, обеспечивает воровство.

“Тут надо не просто дорабатывать новые поправки с целью исключения любых возможных способов воровства… Надо переходить в наступление на электронных пиратов”, – сказал депутат.

Он предложил сообществу книгоиздателей помогать в разработке поправок в УПК, которые защитят интеллектуальную собственность от пиратов.

Писательница Дарья Донцова сообщила, что, когда она забивает свою фамилию в интернете, то первым делом выскакивают ссылки, предлагающие бесплатно скачать все ее книги.

“Понимаете, мне написать лишнюю книгу очень легко – как чихнуть… Читайте, люди добрые. Но есть авторы, которые пишут по две-три книги за жизнь, и эти книги их кормят”, – сказала она.

Член палаты Вадим Самойлов отметил, что проблема пиратства началась еще до развития интернета.

“Я бы не валил все на интернет… Это находится в человеческой природе”, – сказал Самойлов.

С конкретными предложениями по доработке поправок выступил “Дискуссионный клуб IT-юристов”. Эксперты отметили, что понятие информационного посредника или интернет-провайдера выходит за пределы сферы регулирования интеллектуальных прав. Для устранения возможных противоречий с законодательством по связи и законодательством об информации они предложили ограничить определение информационного посредника. По их словам, принятые в отрасли стандарты передачи информации не позволяют интернет-провайдеру знать о содержании передаваемой информации.

Эксперты также отметили, что в действующей редакции различаются “права использования” и “способы использования”. В связи с этим они предложили внести терминологическое уточнение.

Кроме того, в действующей редакции свободное воспроизведение в личных целях не распространяется на случаи полного репродуцирования книг и нотных текстов. Эксперты отмечают, что предлагаемая поправка полностью исключает из сферы использования в личных целях книги и нотные тексты.

“Получается, что для записи любой книги в свой компьютер гражданин обязан получить согласие автора и выплатить ему вознаграждение”, – отмечают они.

В связи с этим эксперты предложили полностью исключить этот пункт из новой редакции поправок.

_________________

Засранцы, которые в очередной раз предлагают “перейти в наступление” и “закрыть лазейки” неплохо смотрятся, но очень дурно пахнут… Хотелось бы верить, что депутаты смогут принюхаться…

_________________

Ведомости (Спор о свободе: Издатели опасаются, что проект новой редакции Гражданского кодекса (ГК) разрушит их монополию на использование произведений. Авторы проекта готовы на уступки) излагает (достаточно взвешено) свою версию. Непонятно, правда, почему (в очередной раз) уступки при обсуждении законопроекта пойдут за счёт права граждан на доступ к информации (и, если это так, то неясно зачем было “огород городить” – пообсуждать и забыть?). Полноты ради и этот материяал я процитирую целиком:

Претензии к проекту новой редакции IV части ГК Российский книжный союз (РКС, его президент — председатель Счетной палаты Сергей Степашин) и ряд авторов изложили в письме президенту Дмитрию Медведеву. Они недовольны идеей «свободной лицензии», которая позволяет автору объявить о бесплатном использовании своего произведения, правом библиотек бесплатно копировать книги и обмениваться электронными копиями. Нормы играют на руку пиратам и могут «обрушить издательский рынок, особенно учебной и научной литературы», указывают авторы письма (отправлено в декабре).

Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте, занимающийся новым ГК, уже учел ряд замечаний и поправил проект, следует из ответа председателя совета Вениамина Яковлева (есть у «Ведомостей»). Заявление о свободном использовании произведения автор должен опубликовать на сайте Роспатента, отозвать его нельзя, оно не будет иметь силы, если у автора есть действующий возмездный договор на право использовать произведения. Библиотекам не запретят свободно копировать книги, но это будет возможно только для произведений, «имеющих исключительно научное и образовательное значение», пишет Яковлев.

Такие поправки не решают проблемы, говорит директор по развитию РКС Александра Шипетина. Норму о межбиблиотечном обмене убирают, но остается пункт об обмене библиотечными ресурсами — по сути то же самое, объясняет гендиректор издательства «Эксмо» Олег Новиков. От свободной лицензии нужно отказаться, пока не появится надежный механизм проверки прав лица, разрешившего использовать произведение, добавляет он. Иначе поправки помогут пиратам, резюмирует Новиков.

Претензии писателей и издателей отчасти обоснованны, считает партнер Baker & McKenzie Денис Хабаров, так, порядок размещения заявления о «свободной лицензии» нужно доработать, например, через процедуру проверки Роспатентом прав на произведение. Это борьба между классической медийной индустрией, защищающей монополию на интеллектуальную собственность, и сторонниками свободного доступа к знаниям, констатирует партнер Salans Виктор Наумов.

_______________________

Понятно, что идиотизмом выглядят попытки запретить авторам отдавать результат свое творчества безвозмездно (на основе существующих во всём мире свободных лицензий или на какой-то другой ДОБРОВОЛЬНОЙ основе). Попытка запретить автору распорядиться результатом своего труда так, как ему хочется – это, на мой взгляд, покушение на основы рыночной экономики. Собственник должен иметь право делать со своей собственностью всё, что хочет он, а не другие собственники другой собственности. Но тут, хотя бы, идёт юридический разговор, о том, кто собственник, а кто нет (неясно, правда, почему при обсуждении права и порядка того, как собственник может требовать прекращения публикации своего контента на чужих ресурсах не идёт обсуждения вопроса о том, кто тут собственник и как он докажет своё право требовать что-то)

_____________________________

У Pro-Books (Издатели продолжают воевать с поправками в IV часть ГК: В Общественной палате РФ прошли слушания, на которых в очередной раз обсуждались возможности предоставления библиотекам права свободной оцифровки книг.) со ссылкой на те же “Ведомости” (нет адреса, на который идёт ссылка) описана похожая, но несколько иная картина (цитирую целиком):

Как сообщает газета «Ведомости», Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте, занимающийся новым ГК, уже прислушался к призывам Российского книжного союза, учел ряд замечаний и продолжает дорабатывать проект. По словам председателя совета Вениамина Яковлева, заявление о свободном использовании произведения автор должен опубликовать на сайте Роспатента, отозвать его нельзя, оно не будет иметь силы, если у автора есть действующий возмездный договор на право использовать произведения. Библиотекам не запретят свободно копировать книги, но это будет возможно только для произведений, «имеющих исключительно научное и образовательное значение». Директор по развитию РКС Александра Шипетина по-прежнему настаивает на том, что такие дополнения не решают проблемы, поскольку норма о межбиблиотечном обмене удалена, но пункт об обмене библиотечными ресурсами остается. А это «по сути то же самое», если верить гендиректору издательства «Эксмо» Олегу Новикову. По его словам, от свободной лицензии нужно отказаться, пока не появится надежный механизм проверки прав лица, разрешившего использовать произведение, иначе поправки помогут только пиратам. Другие участники дискуссии согласились с тем, что параллельно доработке ГК необходимо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят защитить интеллектуальную собственность.

Член ОП Елена Лукьянова на заседании заявила о том, что библиотекам рано или поздно придется дать право оцифровывать свои фонды, но опять же обратила внимание на возможные нарушения прав авторов. Президент проекта «КнигаФонд» Андрей Васильев в качестве доказательства подарил Лукьяновой ее собственную докторскую диссертацию, купленную за 2 тысячи рублей в Российской Государственной Библиотеке, хотя согласно законодательству диссертационные работы не должны копироваться и продаваться целиком.

Юристы обнаружили также множество терминологических неточностей в обсуждаемом проекте. Выработанные по итогам слушаний рекомендации будут направлены в заинтересованные органы государственной власти, а поправки в IV часть Гражданского Кодекса, вероятнее всего, еще не раз будут обсуждаться в Общественной палате.

________________________

Фраза (цитирую: “Библиотекам не запретят свободно копировать книги, но это будет возможно только для произведений, «имеющих исключительно научное и образовательное значение»” означает, что библиотекам-таки разрешат то, чего они хотели оцифровывать и копировать пользователям те самые произведения, имеющие то самое значение. Коммерческая литература вполне может в библиотеках существовать в печатной форме, а “в цифре” её вполне можно будет брать у пиратов (ну не хотят авторы дать легального канала – их право…)

Больше всего меня. честно говоря, беспокоит мысль о том, что библиотекам разрешат свободно оцифровывать свои фонды. Трудно предсказать какой “распил” бюджета пойдёт при этом под параллельное и неконтролируемое делание одного и того же параллельно и независимо. Ясно, что оцифровка актуального фонда должна идти ПОД КОНТРОЛЕМ И ПРИ КООРДИНАЦИИ. Главный принцип – разумная жадность (одна книга должна быть оцифрована один раз, но хорошо и затем должна быть доступна в качестве эталона).

Совершенно неясно как удалось (якобы в РГБ, где сие якобы незаконно) получить копию диссертации г-жи Лукьяновой, едва та на заседании заявила о том, что библиотекам рано или поздно придется дать право оцифровывать свои фонды (при цене копии диссертации в 2000 рублей разреши – с выплатой автору роялти – копировать диссертацию и автор интересной диссертации при 70%, как в Amazon или Apple, роялти “озолотится” по сравнению с автором коммерческой литературы – сейчас “озолачиваются” те, кто делают незаконную копию). Неясно в качестве доказательства ЧЕГО был сделан подарок? В качестве доказательства того, что если запрещать, то всё равно оцифруют или в качестве доказательства того, что нельзя разрешить оцифровку – озолотятся пираты?

Правила подписки на контент в Apple App Store

Опубликовано 16 февраля 2011

описаны в материале Компьюлента (Apple запустила систему подписок на цифровой контент). Чтобы не переврать при пересказе. рискну процитировать целиком:

16 февраля 2011 года, 13:48 Текст: Владимир Парамонов

Издатели контент-приложений, доступных в онлайновом магазине Apple App Store, получили возможность распространять материалы по подписке.

При оформлении подписки через новую платформу Apple используется та же система биллинга, которая применяется для оплаты приобретаемых в App Store программ. Поставщик контента устанавливает цену и продолжительность подписки (неделя, месяц, два месяца, квартал, полгода или год), а пользователь выбирает нужный вариант. После этого деньги списываются со счёта автоматически.

Система позволяет распространять подписки не только на электронные газеты и журналы, но и на музыкальные произведения, видеоматериалы и пр. Через свой аккаунт пользователь может продлевать или разрывать оформленные соглашения.

Если издатель привлекает нового подписчика благодаря Apple, компания Стива Джобса берёт себе 30% от платежей. Поставщики контента могут применять и другие способы расширения пользовательской аудитории, например, через собственный сайт. В этом случае Apple деньги не получает, однако требует, чтобы аналогичная возможность оформления подписки на тех же условиях была доступна в приложении издателя в App Store.

Кстати, по предложенной Apple схеме уже распространяется газета The Daily корпорации News: стоимость недельной подписки составляет $0,99, годовой — $40.

Подготовлено по материалам Apple.

__________________

Для сравнения. Компьюлента (Google предложила собственную платформу подписки на веб-контент). Тут я тоже процитирую целиком:

Вслед за Apple систему распространения цифрового контента по подписке запустила компания Google.

Платформу под названием One Pass анонсировал генеральный директор Google Эрик Шмидт. Инновация предназначена прежде всего для распространения газет и журналов.

В Google отмечают, что One Pass предлагает издателям гибкие возможности по выбору модели оплаты и оптимальных условий предоставления доступа к публикациям. К примеру, владельцы контента смогут объявить подписку на определённый период, бесплатный доступ к одним статьям с возможностью покупки премиум-материалов и пр. Кроме того, предусмотрена система скидок: скажем, подписчики печатных изданий могли бы получить доступ к цифровым текстам на льготных условиях или бесплатно.

Транзакции осуществляются через сервис обработки онлайновых платежей Google Checkout. Компания Google берёт себе 10% от перечисляемых средств. Для сравнения: комиссия Apple составляет 30%.

Сервис Google One Pass сейчас доступен в Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. О поддержке новой платформы уже объявили издательства Axel Springer AG, Stern.de, Media General, NouvelObs и др.

______________

Есть ролик

Подготовлено по материалам Google.

Комментарии к записи Правила подписки на контент в Apple App Store отключены

Именем научно-технической революции

Опубликовано 15 февраля 2011

“Именем революции” не только ставили “к стенке” явно. Вымирали (без всякого приговора) целые профессии. Кто сегодня вспомнит, что была такая уважаемая профессиональная группа “специалисты и преподаватели латыни и греческого”. Изменилась “именем революции” программа школ и ВУЗов и кто-то переквалифицировался, кто-то уцелел (до сих пор такие дисциплины существуют, хотя и не слишком “в почёте”), а большинство “вымерло”…

Вот и сейчас “именем научно-технической революции” на грань вымирания поставлена (среди прочих) газетная индустрия (в классическом варианте печатных СМИ, как минимум)

В начале был материал ЧасКор:

четверг, 9 сентября 2010 года, 09.46

Названы новые сроки

О том, что газеты, как и вся печатная медийная продукция, рано или поздно прекратят своё существование, говорят уже давно, и мало кто всерьёз в этом сомневается. Но руководитель Школы эффективного текста Андрей Мирошниченко рискнул назвать конкретные сроки: мы навсегда распрощаемся с печатью к 2035 году. Подробнее

Материал подогрел интерес к ПЕЧАТНОЙ книге (Мирошниченко Андрей. КОГДА УМРУТ ГАЗЕТЫ\ обложка\ 224 стр. Год выпуска: 2011. ISBN: 978-5-8041-0536-6)

Затем снова воспоследовал материал ЧасКор

понедельник, 14 февраля 2011 года, 15.24

Андрей Мирошниченко

Андрей Мирошниченко

Вышла книга о смерти газет

Предисловие автора

В издательстве «Книжный мир» вышла книга Андрея Мирошниченко, колумниста, медиааналитика и руководителя Школы эффективного текста, «Когда умрут газеты». Автор не только предсказывает точные даты похорон бумажной прессы, но и досконально разбирает причины заката печатной эпохи. «Часкор» публикует отрывок из книги. Подробнее

Вспомнил я свои ощущения:

Когда при переписке РУКОПИСНЫХ книг появился ПРОБЕЛ между словами – это была революция, покруче FaceBook. А переход от написания “устав” к написанию “полуустав” (аналоги шрифтов в рукописных технологиях) в разы увеличил производительность труда переписчиков, т.е. вызвал контентный взрыв – предшественник взрыва эры Гутенберга

Это были ВЕЛИКИЕ РЕВОЛЮЦИИ…

Но эти революции происходили через поколения (поколения длились 30-40 лет и изменения происходили раз в 50-100 лет)

Именно поэтому так страшна нынешняя научно-техническая революция

Я ещё помню как гордились своими монстрами (одна линза с водой перед малюсеньким экраном чего стоила) владельцы первых КВН (телевизоры так назывались). Когда я пришёл в Институт только начиналась “цифра” ( появлялись цифровые калькуляторы, первая ламповая ЦЭВМ Урал демонтировалась при мне

Моя первая е-книга представляла собой бобину шикарной лавсановой (особо крепкой) перфоленты (какой-то очень короткий рассказ)

А сейчас я спокойно слежу за рассуждениями о конце газет и, попутно, телевидения и кинематографа… и не слишком даже пугаюсь – привык….

Для тех, кто, как и я, привык дам ссылки на материалы Андрея Мирошниченко в СЛОН

- Когда же умрут газеты – I. Ускорители смерти. Информация будет потребляться потоком, а не выпусками. Поэтому периодичность прессы станет одним из факторов гибели

- Когда же умрут газеты – II. Осталось 20 лет. Основное возражение против смерти газет – привычка. А привычка привязана к поколению. Вот и срок жизни газет

- Когда же умрут газеты – III. «Ведомости» – раньше «Коммерсанта». «Коммерсант» станет первой и последней деловой газетой в России

- Срочно читать! Противосуетный маркетинг. Привычка становится важнейшим потребительским свойством любого товара

- СМИ после газет. Редактор – пастух блоггеров. Клиентские базы компаний станут новой системой дистрибуции для СМИ

- Система доставки газет рухнет почти мгновенно. Студенты думают, что «подписка» – это подписка о невыезде, а не на прессу

- О вреде креатива в среде копипаста. Всякая маркетинговая находка в интернете тут же копируется и утрачивает свою ценность. Защитить от копирования могут только… деньги

- Платный контент отменяется. За содержание медиа будет платить его производитель, но не читатель

- Пресса будет загонять публику из офлайна в интернет. Газеты переходного периода напоследок станут витриной собственных сайтов

- Почему пресса все еще влиятельна Все больше людей получают информацию в онлайне. Но ни один сайт еще не достиг уровня значимости старых СМИ

- Партизанская журналистика. Блоггеры способны заменить журналистов, но блогосфера не может заменить СМИ

- Революция в оплате контента. Государство вводит налог на скачивание, а сами авторы ищут способы анархо-монетизации

- СМИ после Newsweek: сделай сам Зачем платить деньги чужой газете, когда можно сделать свою

- Все – для читателя. И я знаю этого читателя! Бюрократия стала главной целевой аудиторией СМИ

- Всемирная стенгазета «Твиттера» «Не уходи, побудь со мной!» – новый лозунг работы с трафиком

- Клонировать журналистику из маркетинга Конкурируя в производстве контента, корпорации могут нечаянно родить новую журналистику.

Комментарии к записи Именем научно-технической революции отключены