Цитата дня (перепост)

Опубликовано 1 июня 2011

DeepApple (Цитата дня. Выпуск 218 /01.06, 11:34) сообщил (цитирую целиком, только фотографию интервьюера опускаю):

DeepApple (Цитата дня. Выпуск 218 /01.06, 11:34) сообщил (цитирую целиком, только фотографию интервьюера опускаю):

— С точки зрения издателя iPad-журнал — чистое безумие: ты вбухиваешь огромные деньги в подобный проект, а он не продается. Пять тысяч проданных копий, три тысячи — овчинка не стоит выделки. Это не новый бизнес, это мелкая подработка на стороне… Как долго будет это длиться? Годы. Возможно, десятилетия. Привычки будут меняться, техника совершенствоваться, но понадобится целое поколение или даже два, чтобы переход на электронные журналы оформился окончательно.

Из интервью с издателем журнала Rolling Stone Яном Веннером, май 2011 г.

_____________________

Джобс известен высказываниями с сомнениями по поводу е-текстов. Когда он высказывал подобные сомнения в прошлый раз появился iPad, сказавший новое слово в электронных текстах и, кроме всего прочего, сделавший возможными перспективные варианты современных цифровых текстов.

Интересно, что он задумал теперь…

Комментарии к записи Цитата дня (перепост) отключены

Продавать так, чтобы НЕ ПРОДАТЬ

Опубликовано 25 мая 2011

Именно такое впечатление складывается при взгляде на попытку уважаемого издательства “Олма-пресс” создать СВОЙ интернет-магазин и самим продавать и свою печатную и свою “непечатную” нетленку.

Понятно, что благодаря созданию СВОЕГО интернет-магазина (http://www.olmamedia.ru/shop/) издательство хочет привлечь новых клиентов (декларируется доставка по всей стране) и не хочет отдавать агентские платежи никакому другому (уже существующему) интернет-магазину (это их право). А уж попытку сделать доступными для честной покупки цифровые версии своих книг можно только приветствовать. Чуть “царапнула”, правда, приверженность к модному (и действительно интересному) формату ePub (ну, есть он пока не на всех устройствах, приспособленных для комфортного чтения; ну, стоят почти на всех таких устройствах “читалки” привычного, хотя и не международного и выходящего из моды формата FB2; ну, пока проект из пилотной стадии выйдет ситуация заметно сдвинется…). Однако, чтобы все эти затраты дали результат (а не “подтверждение” тезису о том, что в России “все – воры и честно покупать не хотят и не будут”) сделано всё должно быть “по уму”, т.е. задачей интернет-магазина должны стать ПРОДАЖИ, а не выплата денег создателям сайта и его персоналу.

Первое. Чтобы люди пришли и купили они должны знать, что уже можно прийти и куда нужно идти. Информацию о столь радостном событии поместили на сайт в раздел “Новости” (это, мягко говоря, не совсем то место, куда регулярно “заходят” потенциальные покупатели). Я узнал об этом от v_x (ОЛМА начинала тестовую продажу электронных книг в формате EPUB), но и блог Владимира Харитонова – не то место, куда регулярно ходят потенциальные покупатели е-книг. Возможно, ограниченность количества доступных “в цифре” книг удерживает пока издательство от широкой рекламы в СМИ… Ждём-с…

Доклад Владимира Харитонова

Опубликовано 24 мая 2011

digital-books опубликовал (через Slide Share) тезисы доклада Владимира Харитонова:

Мне было интересно

Комментарии к записи Доклад Владимира Харитонова отключены

Нелицензионный контент как тенденция

Опубликовано 23 мая 2011

Многие адепты копирайта уверяют, что Россия (как это знакомо) – это особая страна, в которой все “не как у всех”. В цивилизованных, мол, странах народ законопослушный и не может нарушать копирайт. Поэтому там (в США, UK, остальных “Европах”) процветает издание книг в цифровой форме, ибо там не существует желания получить доступ к халявному контенту, да и источников такого контента там нет. А, мол, в России – одно ворьё. Никакой другой контент, кроме нелицензионного спросом не пользуется. Публика готова неделю потерять, но найти и бесплатно скачать нелицензионный контент (даже рискуя “подцепить” трояна). Вот поэтому в России правообладатели вообще не выкладывают контент в законный (в т.ч. в платный) доступ и пишут первым лицам “слезные петиции” о том, что пока “народ” не поменяют на честный они не будут выкладывать контент, но будут требовать наказания тех, кто воспользовался тем контентом, который выложили вместо того, чтобы выходить на митинги в защиту копирайта…

Понятно, что всё это не так. Напомню, что торренты – не российское изобретение, что информация о наказании “домохозяек” за злостное скачивание контента постоянно идут как раз с цивилизованного “Запада”. Когда-то (когда “Горбушка”, как всероссийский центр дешёвой продажи контрафактного контента функционировала открыта) иностранцы “пёрли” с “Горбушки” дешёвый (и качественный) контрафакт ящиками. И не потому, что они такие плохие, а только потому, что у них была такая возможность

И всегда, когда есть возможность просто получить “халяву” выясняется, что”цивилизованные” ничем не отличаются от “диких”. В подтверждение этого тезиса рискну целиком процитировать материал Pro-books (29% владельцев ридеров в Британии скачивают «пиратские» книги), где (как обычно,без явной ссылки на первоисточник) сказано:

И всегда, когда есть возможность просто получить “халяву” выясняется, что”цивилизованные” ничем не отличаются от “диких”. В подтверждение этого тезиса рискну целиком процитировать материал Pro-books (29% владельцев ридеров в Британии скачивают «пиратские» книги), где (как обычно,без явной ссылки на первоисточник) сказано:

Исследователи выяснили, что распространение букридеров и «планшетников» среди британских пользователей поспособствовало росту популярности нелицензионного контента.

Как сообщает газета The Financial Times, консалтинговая компания Entertainment Media Research в рамках ежегодного исследования провела онлайн-опрос 1 959 респондентов, пытаясь выяснить их лояльность по отношению к «пиратству». Картина в целом получилась такая, что, по мнению экспертов, британским издателям стоит серьезно обеспокоиться. Чтение книг в цифровом формате действительно стало распространяться все активнее на протяжении последнего полугода. Только вот 29% владельцев букридеров предпочитают скачивать нелицензионный контент, среди же обладателей планшетных компьютеров таковых и вовсе 36%. Четверть опрошенных честно признались в том, что собираются читать «пиратские» книги в будущем, но такой результат, разумеется, не означает, что остальные одумаются и перестанут нарушать копирайт.

Примечателен тот факт, что ряды «пиратствующих» постепенно пополняются такими группами читательской аудитории, которые участники книжного рынка считали как раз достаточно благонадежными. Так, например, выяснилось, что одна из восьми женщин старше 35 лет среди тех, кто имеет устройство для чтения цифровых книг, скачивает нелегальные книги. Для сравнения – загрузкой нелегального музыкального контента занимается лишь каждая двадцатая пользовательница этого возраста.

«Даром – это очень заманчивое предложение», – прокомментировал результаты опроса Саймон Бэггс (Simon Baggs), партнер юридической компании Wiggin, по заказу которой проводилось исследование. Он посоветовал издателям активизировать борьбу с пиратством. Эксперты вспомнили недавние слова Ричарда Моллета (Richard Mollet), возглавляющего Ассоциацию издателей Великобритании, о том, что быстрый рост продаж электронных книг был бы невозможен без гибкой системы законов об авторском праве, и отметили, что, возможно, на законодательные инициативы последних лет не стоит так уж полагаться.

Склонность публики к халяве не мешает тому, что растущие продажи е-книг успешно компенсируют падающие продажи книг печатных. И, думается, главных причин здесь немного, но они очевидны:

- Лицензионная альтернатива контрафакту всегда есть

- Лицензионная альтернатива доступна быстрее и проще, чем нелицензионная и оплата невелика (и цена имеет тенденцию падать при росте доли роялти автора в цене) производится быстро и просто

- Лицензионная альтернатива гарантирована по качеству (точнее соответствует первоисточнику, нет пропусков, искажений, добавлений вполне возможных в нелицензионных версиях)

При соблюдении этих условий нормальный, ленивый читатель всегда готов платить посильную (соотносительно с его доходами) цену за лицензионный контент. Во всяком случае, доля платящих будет достаточно высока, чтобы генерировать достаточный для автора поток роялти за ранее написанную книгу в то время, пока автор пишет следующую

Комментарии к записи Нелицензионный контент как тенденция отключены

Сиротские книги

Опубликовано 18 мая 2011

Под термином “сиротские книги” (orphan books) понимаются те книги, на которые ещё распространяются копирайтные ограничения (и, следовательно, их нельзя бесконтрольно оцифровывать и выкладывать в свободный доступ через библиотеки), но правообладатель их неизвестен и спросить разрешение – не у кого. Получается правовой тупик. А ведь речь идёт о таких книгах, как “Курс теоретической физики” Ландау и Лившица или о трудах Фихтенгольца по высшей матаематике (в библиотеках всегда просят наиболее старое издание, поскольку там изложено подробнее и с примерами). Книги эти устареют ещё не скоро, а возможность воспользоваться ими “в цифре” появится только через “пиратские” ресурсы.

В нашем копирайтном законодательстве этот тупик никак не “расшивается”.

Чтобы подчеркнуть важность и серьёзность этой проблемы, процитирую целиком V_X (Сиротских книг больше, чем ожидалось):

The body of orphan works—works whose rights holders we cannot locate—is likely to be extremely large, and perhaps the largest body of materials. If the guesses made here are right, 50% of the volumes will be orphan works. This 50% is comprised as follows: 12.6% will come from the years 1923-1963, 13.6% from 1964-1977, and 23.8% from 1978 and years that follow. (The percentage of orphan works relative to all works decreases as time passes; the number of orphan works increases in more recent years because more works are published in later years.) Indeed, if this speculation is right, our incomplete collection today includes more 2.5 million orphan works, of which more than 800,000 are US orphans.

via clir.org

В гигантской библиотеке HathiTrust (более 5 млн оцифрованных книг из американских университетских библиотек), согласно предварительному исследованию, сиротскими являются не менее половины книг.

Думаю, в России ситуация аналогичная.

Интересно, будут ли какие-то поползновения по решению этой проблемы в проектах ГК-IV? Или так и будем поощрять деятельность пиратов по обеспечению права граждан на доступ к сиротским книгам?

_____________________

В ЖЖ-копии ![]() tthoms меня “потролил”:

tthoms меня “потролил”:

Пиратам дихлофос, авторам гонорар:) [и картиночку с разбрызгиванием дихлофоса присовокупил]

Поскольку мне нужен был повод для уточнения, то я с удовольствием “повёлся”:

Кто же против. Речь идёт о миллионах книг. Правообладателей (в большинстве своём это наследники авторов) у каждой из них много. По оценкам розыск правообладателей на одну книгу и заключение договоров СО ВСЕМИ правообладателями обойдётся от $1000 за каждого первоначального автора, т.е. речь идёт о сумме порядка $10 миллиардов (или о десятках миллиардов, что скорее). Кто-то верит, что такие суммы культура получит на заключение договоров? Дороговато обойдутся е-книги (несколько $1000 за штучку).

Можно пойти по пути Google и оцифровать как орфанные (сиротские) всё книги старше 10 лет и поместить издание в реестр и за каждое использование начислять на некий счёт роялти. Если деньги на счёте хранить до истечения срока действия авторских прав плюс пару лет, то любой из правообладателей может предъявить права и стать получателем своей доли роялти за конкретную книгу. Это обойдётся во много тысяч раз дешевле в плане бухгалтерского и юридического сопровождения и, казалось бы, выгодно всем… Но это мешает спекуляциям и судебным искам со стороны профессиональных копирайтных сутяг и, как следствие, такое не удалось даже Google (фирме с неплохой поддержкой на уровне государства). Понятно, что библиотекам РФ такое не удастся (их и так уже объявили пособниками пиратов). Так что будем пользоваться пиратскими ресурсами сами и пользователям библиотек (неофициально) именно их предлагать – легальных-то копий и возможности легально за них заплатить всё равно не будет

И далее поехали:

![]() tthoms 2011-05-18 23:16 (местное)

tthoms 2011-05-18 23:16 (местное)

(83.149.21.43)

Есть зерно истины, но не идиально.

![]() ekniga 2011-05-19 00:07 (местное)

ekniga 2011-05-19 00:07 (местное)

(85.141.135.56)

Национализация или Гуглизация… Выбор невелик

![]() tthoms 2011-05-19 00:47 (местное)

tthoms 2011-05-19 00:47 (местное)

(83.149.21.43)

🙂

_______________________

В комментах диалог для тех, кто читает ЖЖ-эхо:

2 комментария:

1. Порхачев Василий:

20 мая 2011, 14:35

Несмотря на все уважение к автору блога вынужден попенять не неточности в конкретной информации.

1. Все-таки ЛиФшиц Евгений Михайлович

2. Исключительная лицензия на 10-томник, включая права на электронную версию, принадлежит издательству “Физматлит”

3. ЗАО “Айбукс” обладает неисключительной лицензией на распространение “Курса…” в электронном виде в составе ЭБС ibooks.ru. Пока готовы не все тома – идет обработка контента. Вот, к примеру, том. 8 http://ibooks.ru/product.php?productid=22861&cat=1519&page=2

Вообще-то, если поискать не лень, то много чего можно найти. Было бы желание.

2. ekniga:

21 мая 2011, 00:14

Спасибо за поправку. Внесу в текст

Что до “если поискать не лень, то много чего можно найти. Было бы желание”, то именно отсюда и растут ноги у пиратских копий. А вот оплата за книги произрастает из того, что ЛЕНЬ и УДОБНО…

Нервные отклики на старый отчёт

Опубликовано 16 мая 2011

Отраслевой отчёт за 2010 опубликован давно. См. мой пост от 04 мая 2011 (Доклад (отраслевой)). И тишина была. Но, потихоньку, реакция появляется и, надо сказать, паническая.

КоммерсантЪ (Книжки спят. Россияне теряют интерес к чтению) дал ссылку на отчёт и подробно пересказал его (там ТРИ страницы текста, а не одна). Начал, однако, с весьма алярмистского предисловия (цитирую):

Объем книжного рынка в России сократился в 2010 году более чем на 8%, до 64,6 млрд руб., подсчитала Роспечать. Главная причина — общее снижение интереса к чтению. Продажи книг в электронном формате удвоились примерно до 60,72 млн руб., но все равно пока не превышают 0,1% рынка.

Усилия правительства по дискредитации чтения, библиотек, культуры вкупе с воплями о том, что в электронном формате (в котором удобно читать) читать низзя потому, что в библиотеке абонемент е-книг низззя совсем, а в продаже значительная часть читаемого просо отсутствует в лицензионном доступе ДАЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ.

УПАЛО ЧТЕНИЕ. Но вот упало ли чтение вообще или упало только чтение платного печатного контента? Ну не вижу я, чтобы меньше читали. А вот немолодых читателей с электронными читалками вижу много и всё чаще. И они (а именно они были опорой чтения печатной литературы) “провалили”, на мой взгляд, рынок. И многие из них даже не нарушают копирайт. Читают себе потихоньку классику “в цифре”, а денежки издателям печатных копий платить не хотят… Им хорошо, а издатели пожинают плоды того, о чём говорил Коэльо (Неважно на чём читают, важно ЧТО читают и важен сам факт того, что хотят читать).

Афиша (Казусы. Книги никому не нужны) от алярма вся звенит (цитирую целиком):

Катастрофические данные: в России падение интереса людей к чтению приобрело неуправляемый характер.

Книжный рынок за год рухнул на 8%. Это не связано с кризисом. Это не связано с тем, что люди переходят с бумаги на ридеры.

Люди не читают не потому, что у них нет на это денег, — они просто не хотят читать, им плевать на книжки. Доля чтения книг в структуре медиапотребления за два года уменьшилась более чем в два раза — с 4% в 2008 году до 1,9 % в 2010-м.

9 минут в сутки — именно столько посвящает чтению средний взрослый житель России.

То есть правда состоит в том, что дно будет достигнуто гораздо быстрее, чем казалось: еще через пару-тройку лет количество читающих книги в России будет в пределах статистической погрешности.

И это значит, что:

Книжные магазины — закроются литературные премии — отомрут за ненадобностью (угасание «Букера», теперь понятно, не курьез, а проявление все той же тенденции).

Книжные ярмарки — отменят.

Писатели — будут публиковаться исключительно в интернете.

Издатели — разорятся и займутся чем-то еще.

Книжный бизнес как таковой — прекратит существование.

Девять минут.

Потом восемь.

Пять.

Две.

Одна.

И вот тут все и закончится.

Интересно, однако… Снова Россия пытается экспериментом “на себе” доказать то (в чём, похоже, никто не сомневается), что если издательский бизнес вести по схеме “надавим на покупателя, обратимся к президенту и заставим с его помощью негодных покупателей покупать то, что мы хотим продать, по той схеме, по которой хотим продать”, то можно бизнес потерять и “достукаться” до информационно-технологической коллонизации страны иностранными поставщиками контента (коим на интересы страны, её экономики и её граждан “начхать”).

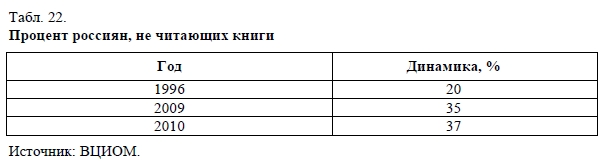

В отчёте (стр 48-49) сказано (цитирую):

Среди основных факторов, которые будут оказывать влияние на динамику

книжного рынка в течение ближайших 3-5 лет, следует, в первую очередь, отметить

факторы макроэкономического характера. Среди них можно назвать продолжающуюся инфляцию, в значительной степени обусловливающую рост цен на непродовольственные и, в особенности, на продовольственные товары, наличие остаточных кризисных явлений, а также трудности, связанные с проблемами самого книжного рынка. Это и неразвитость инфраструктуры как оптового, так и розничного звена книгораспространения, и достижение розничными ценами на книги психологического предела, и слабые логистические цепочки в системе доведения книг до конечного потребителя, которые не могут обеспечить спрос в отдаленных от Москвы регионах. Ну и наконец, нельзя не сказать о «постоянно действующем» факторе – падении интереса населения к чтению. Так, по данным ВЦИОМ (см. табл. 22), доля россиян, не читающих

книги, с 1996 г. по 2010 г. увеличилась на 17% – с 20% до 37%. Доля же россиян, активно читающих книги, составила в 2010 г. только 23%, и эта цифра продолжает снижаться.

Обсуждению этих и других вопросов был посвящен круглый стол по проблемам

выработки законодательных инициатив в сфере издательской деятельности и полиграфии в Российской Федерации, который был проведен 8 ноября 2010 г. Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ. Участники рынка выражают надежду, что реализация предложенных на круглом столе мер приведет к положительным изменениям на книжном рынке России.

Большую роль среди факторов, оказывающих влияние на интерес к чтению, а

Большую роль среди факторов, оказывающих влияние на интерес к чтению, а

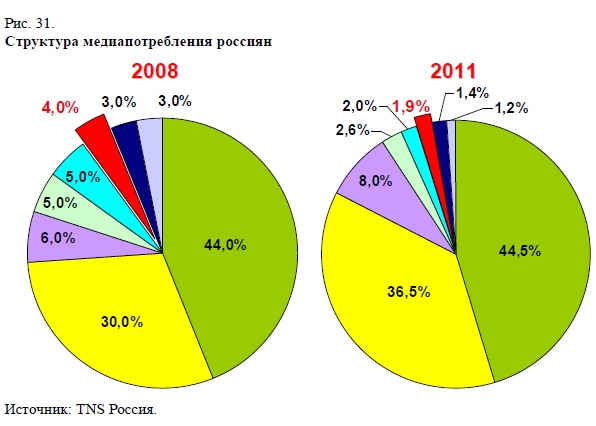

следовательно, и на динамику книжных продаж, играют другие медиа, которые ведут ожесточенную борьбу за свободное время человека. Так, по данным исследовательской компании «TNS Россия», общее медиапотребление российских граждан в возрасте от 16 лет и старше сегодня составляет около 8 часов в сутки. Из них чтению книг в общем объеме медиапотребления отводится 1,9% (около 9 мин. в день), чтению газет – 2% (около 10 мин.) и чтению журналов – 1,2% (около 6 мин.). Сопоставление этих данных с результатами аналогичного исследования 2008 г. показывает, что за последние три года доля времени, отводимого среднестатистическим гражданином России на чтение всех видов печатных источников информации, снизилась почти на 7%, в т. ч. книг – на 2,1%,

газет – на 3% и журналов – на 1,8%. При этом в структуре медиапотребления

российского гражданина за последние три года выросла доля телевидения, Интернета и особенно – радио (см. рис. 31- легенда к диаграмме приведена отдельно и находится справа).

Одновременно с этим нельзя не отметить увеличение числа читателей, использующих для чтения возможности современных гаджетов. Правда, серьезной

причиной, тормозящей развитие электронного книгоиздания и книгораспространения является электронное пиратство: сегодня доля пиратских электронных книг при скачивании достигает 80%.

___________________________

Как такое может быть написано рядом: Трагедия. Люди ПЕРЕСТАЮТ ЧИТАТЬ и тут же рядом мысли о том, что читают не то и не там. И ведь речь идёт не о качестве читаемого, не о его научной, художественной и иной ценности. Исследователи “в набат бьют” – читают НЕ ТАКОЙ (цифровой) контент и НЕ У НАС. Тут радоваться надо, что хоть кто-то ещё хоть что-то читает, что отсутствующие (как сказано выше) каналы книгораспространения (для печатных копий) хоть как-то компенсируются цифровыми каналами (и сами правообладатели в первую очередь виноваты в том, что лицензионный контент часто просто недоступен (печатный “не завозят”, а цифровой “не разрешают, чтобы не пиратили”). А вместо этого горе-бизнесмены сетуют, что вместо них (не делающих ничего на пользу читающим) прибыль получают те, кто делает (пусть и незаконно) хоть что-то, чтобы у читателей был (отнюдь не всегда бесплатный) доступ к желанным книгам…

Прогресс=отделение контента от “читалки”

Опубликовано 16 мая 2011

Прогресс сегодня – это отделение контента от комплекса технических и программных средств, нужных для его чтения (“читалки” в широком смысле). И в этом плане возникновение и некий успех платформозависимых текстов был на руку Apple. (text 2.0, enhanced text, улучшенный текст, интерактивный текст, текст с медийными фрагментами и т.п. являются, как правило закрытыми приложениями, которые не отделяются от платформы под которую они разработаны. Понятно, что лидирует при этом та платформа, степень стандартизации которой выше. Сегодня это iOS).

И, конечно, создание открытого стандарта улучшенной е-книги ((text 2.0, enhanced text, улучшенный текст, интерактивный текст, текст с медийными фрагментами и т.п.) – это отделение от платформы и, следовательно, удар “в Яблочко” и поощрение развития конкуренции (а сие всегда полезно).

И, конечно, создание открытого стандарта улучшенной е-книги ((text 2.0, enhanced text, улучшенный текст, интерактивный текст, текст с медийными фрагментами и т.п.) – это отделение от платформы и, следовательно, удар “в Яблочко” и поощрение развития конкуренции (а сие всегда полезно).

Представляю сайт (http://www.ofip.info/), на котором опубликовано описание нового стандарта.

Тут всё сказано кратко и ясно (цитирую):

The launch of ofip is an initiative of WoodWing Software aimed at developing a standardized data format for interactive publications, such as digital magazines, newspapers, books and brochures.

These interactive publications can be read on tablets running, for example, iOS, Android, Blackberry Tablet OS and HP webOS, as well as in HTML5 browsers.

The current format is publicly available through this site. WoodWing is already actively engaged with other leading technology suppliers to further evolve the format. Any player in the industry is invited to contribute to this process and to use this format when developing new applications.

v_x, успевший посмотреть (спецификации) утверждает, что (цитирую целиком):

Как я понимаю, это прежде всего для СМИ на планшетках. Но и для книг может быть. Большой разницы между OFIP и EPUB3 не нашел – всё очень похоже.

Я детально посмотреть не устал, да и ePub знаю плохо, так что придётся положиться на мнение эксперта. Интересен, конечно, вопрос совместимости/вложенности стандартов. Будет ли “читалка” oFip читать ePub и возможна ли совмещённая читалка

Комментарии к записи Прогресс=отделение контента от “читалки” отключены

“В помидорах” судьба е-книг печальна

Опубликовано 16 мая 2011

Помнится удав из мультфильма “38 попугаев” говаривал, что “в попугаях” он значительно длиннее… Посмотрев Солидарность (Ледниковый период литературы) понимаешь, что “в помидорах” судьба е-книги печальна (напомню тем, кому лень прочесть первоисточник, что автор предположил наличие у каждого некоей бесплатной “гравицапы” с помощью которой можно получать абсолютную копию “атом в атом” помидоров на стол в кухню и показал, что без полицейских мер по ликвидации гравицапы судьба отрасли по выращиванию помидоров печальна и, конечно пример проецируется на “жуткую” судьбу авторов коммерческих книг из-за доступности копирования их цифровых версий).

Ситуация с книгой, к несчастью, куда хуже чем с помидорами. Помидоры взаимозаменяемы. Сегодня и завтра и каждый день вполне можно делать салат из копии того же помидора. Ну, на худой конец, пусть будет сотня эталонных плантаций с помидорами “на выбор”. Для государства всё просто. Хотим, чтобы граждане ели помидоры, а помидороводы их выращивали. Берём с граждан рубль налога в год (на 140 миллионов населения-то) и оплачиваем на 100 миллионов в год 100 эталонных грядок помидоров, а на оставшиеся 40 оплачиваем селекцию и конкурсы по привлечению новых участников в число оплаченных владельцев грядок. И у населения “за рупь” появляется помидорная основа для салатов…

Книга НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА. Так (через чиновника) можно осчастливливать именно помидорами. Выбрать авторов для оплаты ни один чиновник не может и нет лучше способа, чем прямая платность.

А с народом “или-или”. Либо народ воспитуем (как оказался воспитуем народ Китая, где е-книга сегодня и прибыльна и занимает значительную долю рынка книги (особенно в секторе образования), либо народ (если не веришь в его воспитуемость) надо уничтожать (как Пол-Пот в Камучии – за невоспитуемость). Последствия, правда, тоже будут печальны. Если народ уничтожить, то всё (в т.ч. охраняемое копирайтом) достанется дяде и авторам не принесёт выгоды (их придётся уничтожить вместе с народом). И то, что копирайтом не охраняется тоже достанется “дяде” (он ведь не дурак и уничтожителей добъёт “за недемократичность”).

Посему, говорить нужно не о том, что “невоспитуем”. А о том, как делать так, чтобы объём того, что платят за е-книгу соответствовал ожиданиям автора и тех, кому ХОЧЕТ платить за содействие автор. Не “плакальщикам” и не “борцам за копирайт”, а авторам и содействующим…

И здесь глупо смеяться над вопросом удобства оплаты. У меня (когда я веду занятия по е-книге) всегда была главная проблема “как положить обучаемым деньги в Яндекс-кошелёк” (просто и без процентов). Теперь всё просто. Завёл кошельки, распечатал каждой обучаемой НОМЕР и в ближайшей Евросети они самолично поменяли выделенные на обучение купюры на “цифирки” в Яндекс-кошельке. И всё просто. Показал людям где, что и как и либо они у Машкова классику качают, либо в Литрес “новьё” покупают и скачивают…

В посте от 10 мая 2011 (Google о влиянии копирайта на Новую экономику) я описал мнение со специалистом по копирайту Google о том, что главным предусловием того, что люди за е-книгу заплатят, является НАЛИЧИЕ Е-КНИГИ В ЛИЦЕНЗИОННО ЧИСТОМ ПЛАТНОМ ДОСТУПЕ. А в посте от 07 мая 2011 (Конкурировать означает успевать) я рассказал (сегодня, 16 мая 2011, ничего не поменялось) о попытке честно купить в Литрес. Мне, как покупателю, регулярно приходит реклама об их новых поступлениях. Есть там серия из трёх (я знаю про три, а может их больше?…) книг. Я, естественно, решил действовать “по индукции”. Купил/скачал/прочёл первую. Понравилось. Купил/скачал/прочёл вторую. Понравилось. Надо бы третью купить, но тут поток наличности прервался… Нету среди доступных для покупки ТРЕТЬЕЙ книги в серии… А в “халявном” секторе есть. Плюнул я на свою естественную брезгливость и скачал (уже прочитал, а в Литрес третьей книги всё нет). Так кто не хочет, чтобы я ЗАПЛАТИЛ за интересующую меня книгу в интересующем меня формате в магазине, устраивающем меня по качеству цифровой версии? Я не хочу или магазин? Навряд ли автор, давший согласие на эти два тома (и на целый ряд других своих томов) “в цифре” именно в в этом магазине решил мне “подлянку кинуть”, чтобы оставить себя любимого без роялти…

Ещё Надежда Константиновна Крупская говорила, что воспитание с библиотеки начинается. Хочешь воспитать правильное поведение – поддерживай (я уж не говорю “создавай”) библиотеку. В полной мере это относится к е-книге. Хочешь правильного поведения читателей е-книги – поддерживай ЗАКОННЫЕ е-библиотеки. Библиотека, как гарант права граждан на доступ к информации, заинтересована в наличии контента и в своей возможности предоставить его пользователям (а сюда входит и обеспечение должной оплаты труда авторам нужного контента, дабы и завтра было к чему предоставлять доступ). А те, кто визжат “на всех углах”, что библиотека – пособник пиратов, “лют воду” не на мельницу авторов, а на мельницу профессиональной организованной преступности, наживающейся на предоставлении доступа к неавторизованному контенту. Именно они наживаются и на запретах публиковать “в цифре” то, что через месяц после выхода в бумаге (если интересное что-то, то и через 2-3 дня) появится в нелицензионном доступе и на попытках писать “слезницы” первому лицу с целью предотвратить появление в библиотеках лицензионных е-книг (пусть, для начала, только по учебно-научно-энциклопедической тематике).

_________________

С благодарностью процитирую коммент о том, как всё “устроено” в “не у нас”:

Guest 14-05-2011 07:10:24

Ednis

А какой ущерб авторам библиотеки нанесли! Ведь то же самое веками делают, что Интернет только недавно стал делать. Бесплатно дают помидоры кушать, гады. Поддержим почин Туркменбаши – долой библиотеки!

ответить

Guest 14-05-2011 10:58:09

Кот Леопольд

Люди, методика давно отработана и давно применяется для бумажных библиотек! Именно так – налог с населения и плата тем писателям, книги которых берут читать в библиотеках! См. ниже (перевод 2007 года, когда я заинтересовался этим вопросом).

Недостатки системы – 1) оплата слишком низкая; 2) она касается только бумажных книг, а её надо распространять на электронный контент, включая программы! Кому невыгодно распространение PLR на электронный контент? Издателям, фирме Микрософт и тому подобрым акулам империализма. Вот кого нисколечки не жалко!

Я думаю, не надо объяснять, что ИТ развивается в сторону отчуждения контента. Достаточно скоро никто не будет иметь ни компьютеров, ни пачек сидюков, ни жестких дисков. Все будет храниться где-то на общедоступных серверах, личная информация – под шифром, а доступный контент – открыто. Ходить туда будут с мобил. Защитившись как-то от подделки счетчиков загрузок (надо думать, при входе в сеть будет вживленный в человека микрочип срабатывать), можно применить схему PLR для оплаты авторов. Как авторов текстов и медиа, так и авторов программ. Конечно, Микрософт на этом миллиарды уже не сделает, но на жизнь авторам многократно запускаемых программ будет хватать.

И о “пиратстве”. В 19 веке считалось, что никакого социального обеспечения не надо, что бедняк сам виноват, что ему кушать нечего, и пусть подыхает. Много буржуев пришлось повесить на столбах, утопить в прорубях и пострелять из наганов в затылок, пока до них не дошло, что сытый человек – лучший друг буржуя. И кто виноват, что буржуи вразумляются только таким способом?

Теперь с информацией та же история, что в 19 веке со жратвой. Интересно, сколько буржуев понадобится пустить на мыло, пока до них дойдет, что информированный и грамотный человек – лучший друг буржуя, и поэтому не должно быть никаких патентов на софт и никаких препятствий копированию информации?

http://www.plrinternational.com/faqs/faqs.htm

Что такое Public Lending Right (PLR)?

Public Lending Right – это право авторов получать плату за свободное (free) публичное использование их работ в библиотеках.

Как давно оно существует?

PLR появилось в 1940-х годах. Первая страна, которая ввела эту систему, была Дания в 1946, потом это сделали Норвегия в 1947 и Швеция в 1954. В Великобритании эта система была установлена законом о PLR от 1979.

Как много стран признают PLR?

По меньшей мере 39 стран признают lending rights в законодательстве; однако система PLR существует только в 23 странах. В Европе это Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Фарерские Острова, Финляндия, Франция, Германия, Гренландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция и Соединенное Королевство. Кроме того (в 2007), правительства Кипра, Венгрии, Ирландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Испании и Швейцарии предприняли активные шаги для внедрения схем PLR.

Работающие системы PLR существуют в Австралии, Канаде, Израиле и Новой Зеландии. Законодательство об авторских правах в Маврикии и Казахстане предусматривает lending rights, но системы PLR там еще нет. В Японии правительственная комиссия рекомендовала в 2003 провести обсуждение авторами и правительством введения PLR, но пока предложений по этому вопросу нет.

Систем PLR нет в США, Южной Америке, Азии и Африке.

ответить

Ссылка на комментарий

____________________________

Gopal в своём отклике напирает на тяжкие последствия для отрасли отказа от оплаты за “нетленку”. Однако, никакого следа мысли о том, что (прежде чем упрекать потенциального покупателя в том, что он не платит) стоит сделать покупку простой, доступной и, как минимум, ВООБЩЕ ВОЗМОЖНОЙ я в отклике не нашёл. А зря. Ведь сам автор (Максим Мейстер) делает свои произведения доступными для покупки, т.е. ведёт вполне грамотную политику, но политику правообладателей “прыгайте в пустой бассейн, а как научитесь – воду нальём” не осуждает. А зря…

Комментарии к записи “В помидорах” судьба е-книг печальна отключены

Круглый стол состоится 13 мая

Опубликовано 11 мая 2011

На головной странице AsELibrary (как появится самостоятельная ссылка – уточню) появился анонс завтрашнего (13 мая 2011) события (цитирую целиком):

Круглый стол “Интеллектуальная [частная] собственность: стимул или тормоз прогресса общества знаний?”

13 мая 2011 года будет транслироваться (Трансляция круглого стола начнется 13 мая 2011 года с 11 часов) круглый стол «Интеллектуальная [частная] собственность: стимул или тормоз прогресса общества знаний?», который состоится в рамках международной научно-практической конференции «Стратегия опережающего развития – III» (уроки советских и постсоветских модернизаций).

Планируется обсудить следующие вопросы:

• Знания: границы общедоступности

• Интеллектуальная собственность: стимул или ограничение творчества?

• Интеллектуальная рента: кто ее получает?

• Творец: хозяин интеллектуального продукта или наемный работник?

• Авторское право и общедоступность интеллектуальных благ

Материалы круглого стола будут опубликованы на сайте Российской ассоциации электронных библиотек, в журналах «Библиотековедение», «Альтернативы» и др. Вопросы участникам можно отправлять на электронную почту [email protected].

Организаторы:

Центр изучения проблем информационного общества при заместителе председателя Комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Институт экономики Российской академии наук, Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, Российская государственная библиотека, Московская финансово-юридическая академия, Журнал “Библиотековедение”, Фонд “Альтернативы”, Фонд Фридриха Эберта.

Примут участие

К участию в круглом столе приглашены генеральный директор Российской государственной библиотеки, председатель редакционного совета журнала «Библиотековедение», кандидат физико-математических наук Вислый А.И., заместитель генерального директора РГБ Никонорова Е.В., доктора философских и экономических наук, профессора МГУ, МПГУ, институтов РАН А.В.Бузгалин, Л.А.Булавка, А.И.Колганов, В.М.Межуев, А.И.Неклесса, Б.Ф.Славин, В.Т.Третьяков и др.

__________________________

Все дружно бежим и смотрим. Ссылочку на материалы я дам по прошествии

В качестве “предварительного материала” рискну предложить материал ещё апрельский (Видеозапись программы Михаила Швыдкого “Культурная революция” со спором на тему “Библиотеки – пережиток прошлого?”)

Сам ролик с “КУльтуры” тут:

Комментарии к записи Круглый стол состоится 13 мая отключены

Google о влиянии копирайта на Новую экономику

Опубликовано 10 мая 2011

Проекты Google нередко подходят к пределам, установленным действующим копирайтным законодательством, а (иногда) переходят эти пределы. И тогда в судебных баталиях устанавливаются новые (или сохраняются старые) пределы. В связи с этим мне было очень интересно опубликованное Lenta.ru (Пиратство и свободная конкуренция: Интервью с главным советником Google по авторскому праву).

Интервью очень интересное (рекомендую читать целиком дабы составить СВОЁ мнение). Ограничусь цитатами:

Про то, какой вред новой экономике (самой возможности её существования) наносят предложения о возложении ответственности за деятельность пользователей на информационных и технологических посредников:

И в США, и в Европе в последние годы были приняты новые инициативы, которые определили функции и порядок существования интернет-компаний. В США речь идет о законе DMCA (Закон об авторском праве в цифровую эпоху), принятом в 1998 году. В Европе его функции взяла на себя Директива об авторском праве (Copyright Directive) 2001 года. Именно нормы, прописанные в этих законах, позволили “раскрутиться” ряду интернет-компаний, в том числе Google. Ни наша компания, ни Yahoo!, Facebook, или eBay не существовали бы сейчас в нынешнем виде, не будь приняты эти законы, которые ограничивают ответственность интернет-компаний как посредников при передаче данных.

Мы надеемся, что российские ведомства будут иметь в виду опыт этих стран и что российское законодательство в области защиты авторских прав будет частично основано на уже существующем опыте других стран.

О необходимости легальной альтернативы как базовой предпосылки борьбы с нарушениями копирайта:

Мне кажется, что в настоящий момент российские правообладатели недовольны тем, что происходят очевидные нарушения авторских прав, а законодательство не является вполне четким и понятным. И не исключено, что нынешние законы в России на самом деле являются более жесткими и автоматически делают виновными хостинг-провайдеров и интернет-компании, на ресурсах которых находится нелегальный контент. Но для того чтобы российская интернет-отрасль свободно развивалась, а инвесторы могли без опаски вкладывать свои средства в различные проекты, необходимы понятные законы, регулирующие отрасль.

Однако одним правоприменением создать легальную и устраивающую всех участников рынка экосистему не получится. Для того чтобы отрасль функционировала нормально, у пользователей должен быть доступ к легальным ресурсам. И правообладателям важно не просто декларировать интерес к смене законодательства, но и думать о запуске официальных и при этом недорогих контент-площадок. В США и Великобритании уже работают бесплатные сервисы, наподобие Hulu и Spotify, на которых размещается бесплатный контент вместе с рекламой.

И даже самое строгое законодательство не сможет автоматически решить проблему пиратства в одиночку. Ведь если у пользователей не будет легальной альтернативы, они будут вынуждены получить доступ к интересующему их контенту другими путями.

О сервисе Google Books:

Вопрос:Давайте также поговорим о сервисе Google Books, который имел все шансы изменить книжный рынок. Вы использовали похожую схему, когда авторы могли самостоятельно отказаться от размещения своих книг на сервисе. Расскажите, что именно пошло не так?

Ответ: У этого сервиса довольно богатая история. Когда он был запущен для того, чтобы пользователи могли осуществлять поиск по книгам, авторы могли подать заявку, чтобы их книги не сканировались в автоматическом режиме. Но первоначально речь не шла о том, чтобы предоставить полный доступ к текстам. На экран выводились лишь несколько строк, чтобы интернет-пользователи могли прочитать точную цитату. В таком виде этот сервис работает и в настоящий момент.

По мнению Google, поиск по книгам – полезный инструмент для книгоиздателей и авторов. Ведь если пользователи ничего не знают о книге, они не могут ее приобрести. И некоторые издатели понимают это и обращаются к нам с просьбой предоставить не пару строк, а несколько страниц в открытом режиме. Однако этот механизм понравился не всем авторам, и три года назад некоторые из них подали на нас в суд.

В результате мы разработали новых механизм, который позволил бы пользователям получить доступ к полным текстам за деньги. И Google, и авторы согласились с подобной системой. Те же, кто не хотел, чтобы их книги выкладывались в магазине Google Books, могли бы подать соответствующее уведомление, и их труды удалялись бы.

Однако несколько недель назад суд признал, что не обладает достаточной юрисдикцией для того, чтобы одобрить подобное соглашение. Фактически судья посоветовал Google обратиться в американский конгресс для того, чтобы законодатели разработали новый закон, в котором будут прописаны принципы работы подобного сервиса. И теперь дело за издателями, авторами и Google – все участники должны совместно решить, как именно будет развиваться эта история.

Вроде бы Президент заинтересовался копирайтом и его влиянием на новую экономику и на саму возможность её существования в условиях российского драконовского законодательства, но вот успеет ли эта заинтересованность превратиться в законопроекты, которые дойдут до думы ДО начала предвыборной гонки, когда волна популизма захлестнёт всё, что может помочь России создать и развивать эффективную экономику, основанную на чём-то кроме продаже невосполнимых ресурсов и раздачи средств в популистских целях вместо эффективных инвестиций…