е-библиотеки на конференции “Крым-2012”

Опубликовано 13 июня 2012

См. на сайте ассоциации электронных библиотек (Секция “Электронные библиотеки” на Девятнадцатой международной конференции “Крым-2012”). Цитирую целиком:

5 июня 2012 года в рамках конференции “Крым–2012” при поддержке Российской государственной библиотеки была проведена секция “Электронные библиотеки”. Участниками мероприятия стали эксперты в области электронных библиотек и коллекций, авторского права, новых информационных технологий, программного обеспечения для электронных библиотек, издатели, агрегаторы литературы, представители библиотек вузов и др.

Председательствовали на секции:

Вислый А.И., генеральный директор Российской государственной библиотеки;

Кулиш О.Н., заместитель генерального директора по библиотечной работе и автоматизации Российской национальной библиотеки;

Груздев И.А., заместитель генерального директора по информатизации Российской государственной библиотеки;

Авдеева Н.В., начальник Управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки.

Программа докладов:

1. Электронные и традиционные библиотеки: мифы и реальность

Вислый А.И., Российская государственная библиотека, Москва, Россия

2. Электронные ресурсы для науки, образования, просвещения: проблема выбора

Кулиш О.Н., Российская национальная библиотека, С.-Петербург, Россия

3. Социально-культурная значимость проекта «Электронная библиотека диссертаций РГБ»

Авдеева Н.В., Никулина О.В., Российская государственная библиотека, Москва, Россия

4. Стратегия развития информатизации в РНБ

Шорин О.Н., Российская национальная библиотека, С.-Петербург, Россия

5. Региональные центры Президентской библиотеки как интеграторы библиотечных, архивных и музейных ресурсов

Грузнова Е.Б., Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, С.-Петербург, Россия

6. Научная электронная библиотека России: новые направления развития

Колосов К.А., Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Москва, Россия

7. Цифровая библиотека и портал GetInfo

Елена Роскоу (Elena Roscoe), Немецкая национальная научно-техническая библиотека / Библиотека университета Ганновера, Ганновер, Германия

10. Цифровые образовательные ресурсы в Исторической библиотеке

Филиппова М.О., Государственная публичная историческая библиотека России, Москва, Россия

11. Использование открытого программного кода для формирования электронных библиотек вузов Беларуси

Лапо П.М., Василевич А.Н., Сенько М.В., Скалабан А.В., Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета, Научная библиотека Белорусского национального технического университета, Минск, Беларусь

12. Решения Хеrox для электронных библиотек и архивов

Коновалов Л.В., Компания «Ксерокс (СНГ)», Москва, Россия

13. Электронная библиотека ELSEVIER

Соболев В.А., Издательство «Эльзевир» (S&T), Москва, Россия

14. Электронные книги от EBSCO

Соколов А.В., Компания EBSCO Publishing, Минск, Беларусь

15. Электронные версии периодических изданий: Плюсы и минусы замены «печатной» подписки «электронной»

Ушанова М.В., Компания «ИВИС», Москва, Россия

16. Издательства Oxford University Press – поддержка электронных библиотек

Мажена Гиерс-Фидлер (Marzena Giers-Fidler), Издательство Oxford University Press, Оксфорд, Великобритания

17. Формирование электронно-библиотечных систем (ЭБС) и проблемы качества контента

Прудников В.М., Группа компаний «ИНФРА-М», Москва, Россия

18. Электронный архив национальной периодики: современный этап развития

Сакович О.В., Национальная библиотека Беларуси, Минск, Беларусь

19. Организация системы навигации и доступа к контенту Донской электронной библиотеки

Вершинин О.А., Донская государственная публичная библиотека, Ростов-на-Дону, Россия

20. Технология обеспечения доступа к материалам на отчуждаемых носителях с соблюдением ограничений, накладываемых владельцем материала

Петров А.О., Фирма «АС», Москва, Россия

Велась трансляция секции и выложены видеоролики:

видеозаписи | 02:04:51

Вторая часть видеозаписи | 56:23

Третья часть видеозаписи | 01:47:58

Четвертая часть видеозаписи | 56:41

Есть Возможность скачать ролики в формате wmv.

Пока посмотрел только первый ролик (св. 2 часов). Там более всего заинтересовал первый доклад (А. И. Вислого). Там была информация о том, какие изменения планируется внести в копирайтные разделы ГК-IV. Речь идёт о разрешении общедоступным библиотекам (библиотеки ВУЗов сюда не относятся) бесплатно (без выплат правообладателям) оцифровывать книги НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ тематики и бесплатно предоставлять доступ к ним в режиме ЧЗ (обеспечивая невозможность “выноса” цифровой копии с территории библиотеки). Обмен оцифрованным и координация оцифровки не просматриваются. Понятно, что мелкие библиотеки (от бедности) будут параллельно оцифровывать одни и те же книги. Более или менее полные коллекции будут у трех национальных библиотек (РГБ, РНБ и ПБ). Поскольку абонемент е-книг, по прежнему, запрещён, то те библиотеки, что побогаче (и библиотеки ВУзов) купят у национальных библиотек право работы в режиме удалённого ЧЗ (У “Ленинки”, если не ошибаюсь, доступ на 10 рабочих мест стоит 100 тысяч рублей в год). Через 2-3 года оцифровки в режиме ЧЗ станут доступны (бесплатно для пользователей библиотек) порядка 100 тысяч наименований книг, повторю, НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ тематики. Хорошо, если эти деньги можно сэкономить на комплектовании ЧЗ. Понятно, что прочие разделы фонда “в цифре” пока не предвидятся, но для библиотек тех территорий, где книгопроводящие пути книги указанной тематики “не проводят” (либо тираж маленький, либо “пути” отсутствуют или “забиты”) даже такой вариант – уже благо.

Я, правда, не вполне понял несколько вещей:

- Каковы будут критерии отнесения книг к этой самой “НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ”?

- Почему оцифровка производится без выплат АВТОРУ (и так сегодня произведения НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ тематики издаются мизерными тиражами и автор, если и получает гонорар, то мизерный)? Не очень понятно, почему ничего не получает правообладатель (за печатную книгу для библиотеки он получает как за покупку), но автору надо платить (хотя бы символическую плату). Ну не может же быть целью такого решения желание возбудить у авторов и правообладателей стойкой ненависти к библиотекам…

Во всяком случае, если (как ожидается. осенью) законопроект с нужной поправкой пройдёт думу и будет подписан, то ещё пару лет спустя жить станет куда легче

“Альпина” наступает на те же грабли

Опубликовано 13 июня 2012

В ЖЖ появилась интересная аннотация кинги Сета Година (Сет Годин Все мы оригиналы). У меня “потекли слюнки” и решил я выяснить где купить легальную цифровую копию. Сомнения в возможности у меня не было. Сет Годин – специалист по маркетингу в Сети и уж он-то должен понимать, что если книга не появится в легальном доступе, то она тут же появится у пиратов. Зашёл я на Литрес. И там на (Сет Годин) есть ОДНА аудиокнига 2007 года издания. В iMobilko (Сет Годин) представлен той же аудиокнигой. А ведь в ОЗОН (Сет Годин) представлен весьма большим количеством ПЕЧАТНЫХ книг. И выясняется, что книга правильно называется (Все мы оригиналы. Пипл больше не хавает) и выпустила её в 2012 году серьёзная фирма “Альпина Паблишер”. Как я могу получить (в т.ч. купить) легальную копию я не нашёл.

Что до нелегальной копии, то “с налёта” я именно эту книгу не нашёл, но есть возможность скачать (например, тут) предыдущие книги этого автора и я ни секунды не сомневаюсь, что в ближайшее время и последняя книга (точнее, её нелегальная копия) будет доступна для скачивания… И неясно мне, почему я должен ждать пока появится нелегальная копия и не могу купить копию легальную

Про эти “грабли” известно давно и неясно мне почему уважаемая фирма на них “наступает” в очередной раз

Вот только не надо про то, что “правообладатель не разрешил продажу легальных копий” из-а того, что в России есть “”злобные пираты”. Запреты на продажу легальных копий никому кроме пиратов не выгодны

Вот понимает же это издательство “Питер” (скриншот страницы свежевышедшей книги с их сайта):

Понятно, что есть вопросы по ценовой политике, НО… нет и не может быть претензий по “нет легальной альтернативы”. Есть у них легальная альтернатива, хотя. конечно, раздражает то, что электронная книга недоступна ни в Литрес, ни в Аймобилко. Но сие – политика правообладателя и хаять я её не имею права. Важно: ЕСТЬ ЛЕГАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

А у “Альпины” есть (страничка книги), но легальной альтернативы для законного (пусть непристойно дорогого) доступа к цифровой версии на этой страничке нет:

Наличие возможности “пролистать” первые 15 страниц книги показывает, что макет в виде, пригодном для чтения “в цифре” у издательства есть, а возможности купить – НЕТ

Два взгляда на будущее библиотек Москвы

Опубликовано 10 июня 2012

Вот как будущее библиотек Москвы описывает МК. Он считает, что (Библиотеки будут похожи на интернет-кафе). Гляжу я на это и не представляю как они это будут делать (точнее, кто же им разрешит). Вот посмотрите (цитирую целиком):

В будущем предполагается оцифровать в библиотеках все книги и создать электронные архивы

Превратить библиотеки в настоящие медиацентры — с зоной Wi-Fi, единым книжным каталогом и услугой заказа книг через Интернет — собираются власти Москвы в ближайшее время.

Как рассказали «МК» в Департаменте культуры столицы, возрождать былую популярность библиотек чиновники будут постепенно. В этом году начнут реорганизацию 5 центральных библиотек города и 10 окружных. Задача — не просто оборудовать читальни новыми мощными компьютерами, ноутбуками и сканерами. В ближайшие месяцы, кстати, такой техникой Департамент информационных технологий оснастит 440 столичных библиотек. Важно, по словам специалистов, изменить их внутреннее пространство. Библиотека сегодня — это не только стол, стул, лампа и полки с книгами. Это должно быть некое помещение, похожее на коворкинг (от англ. сo-working — «совместно работающие»), где посетитель может в комфортных условиях почитать книгу, прийти со своим ноутбуком и посидеть в Интернете, поработать. Как говорят в департаменте культуры, изменится даже внутренний дизайн читальных залов. Полкам с книгами придется потесниться, поскольку появятся компьютерные столы, зоны для проведения интернет-конференций. Даже мебель станет более удобная и современная.

В будущем предполагается оцифровать в библиотеках все книги и создать электронные архивы. Каталог по всем библиотекам будет единым. Власти рассматривают также вариант заказа книг по Интернету. Однако еще не определились, каким образом книги будут доставляться читателю — по почте или с курьером. Обсуждается сейчас и вопрос, касающийся доступа посетителей к электронным изданиям: какие из них можно отдать на дом, а какие по закону разрешается читать только в библиотеке.

Похоже, что благопожеланий тут куда больше, чем возможностей. Никто властям Москвы не разрешит того, что запрещено по всей России. А оцифровка библиотеками актуальных фондов запрещена. Были такие проекты законов, которые планировали разрешить оцифровку библиотеками через ДВА года после выхода печатной версии, когда тираж уже распродан, а у пиратов оцифрованная версия уже два года как циркулирует, но и это запрещено, а библиотеки объявлены пособниками пиратов….

Ну, МК известна своей желтизной. А вот как осторожно о будущем московских библиотек высказался новый начальник департамента культуры г. Москвы. Публикация от 09 июня 2012 в РИА “Новости” (Капков: результат обновления библиотек Москвы будет виден через год) показывает, что в реальности власти придерживаются возможного (цитирую целиком):

Результаты реализации проекта по обновлению московских библиотек можно будет увидеть в сентябре следующего года, сказал в субботу на презентации проекта “Открытых библиотек” глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Концепция проекта была представлена на седьмом международном книжном фестивале, проходящем в московском Центральном Доме Художников с 9 по 12 июня. Главная идея обновления – сделать городские библиотеки более привлекательными, создать на их базе культурные центры притяжения.

“Наша задача открыть библиотеки людям, создать новые центры формирующие смыслы и атмосферу города, создать дискуссионную площадку. Мы хотим, чтобы библиотеки стали городскими гостиными”, – сказал Капков.

По его словам, в сентябре уже будет намечен план действий, а спустя год от этого момента можно будет наблюдать первые результаты.

В городском ведомстве находится 440 библиотек. Для того чтобы понять что они собой представляют, Департамент культуры Москвы при участии издателя и соучредителя книжного магазина “Фаланстер” Бориса Куприянова и архитектора Александра Свердлова провел специальное исследование, которое охватило 133 книгохранилища.

Исследование затронуло проблемы самих библиотек и вопросы, с которыми сталкиваются пользующиеся ими горожане. Участники исследований заходили в библиотеку, пытались в нее записаться и взять книгу.

“В 90 процентах случаев человеку без прописки нельзя воспользоваться библиотекой. В 30 процентах случаев было отказано, если вы прописаны в другом районе. В 60 процентах прописка в другом районе вызывала трудности. В детскую библиотеку не записывают детей старше 14 лет. А во взрослую младше 14. Как факт, электронный каталог есть в 50 процентах библиотек, но он не полный”, – поделился результатами Борис Куприянов.

Также участниками исследований были замечены проблемы с поставками новых книг. Кроме того, изучался внешний вид библиотек и их внутреннее обустройство.

“Библиотека отделяет себя от города – окна занавешены, на них решетки, на дверях тоже решетки – похожи на гараж или отделение милиции. Но самое страшное, что произошло в последнее время с библиотеками – это ремонт. Белый кафель, лампы дневного света, под которыми читать неудобно”, – рассказал Александр Свердлов, показав фотографии.

Приводя примеры городских библиотек в Торонто и Амстердаме, архитектор обозначил приемы, с помощью которых можно было бы начать обновление. Свердлов предлагает улучшить облик входа в книгохранилище, например, разработав специальную плитку, которая бы подчеркивала, что это вход именно в библиотеку. По его мнению, стоит обратить внимание и на мебель, от качества и расстановки которой зависит то, какая в читальном зале будет атмосфера.

“То, что сейчас есть можно небольшим косметическим ремонтом сделать привлекательнее. Просто “косметика”, но мы считаем, что это фундаментально важно”, – считает он.

Архитектор также предлагает создать нечто вроде библиотечной социальной сети, в которой люди смогут общаться и обсуждать книги.

Как видим, все планы находятся в пределах разрешённого законом. Конечно, очень бы хотелось верить в славное цифровое будущее московских библиотек (тем более, что оно было бы полезно и экономике и гражданам), но верится (почему-то) с трудом…

Подробнее всего описано на сайте департамента Культуры г. Москвы (Исследовательский проект“Открытая библиотека» стартовал по инициативе Департамента культуры города Москвы) и его я тоже процитирую целиком:

По инициативе Департамента культуры города Москвы весной этого года стартовал масштабный исследовательский проект «Открытая библиотека», по итогам которого будет представлена концепция реформирования городской библиотечной сети. Проект реализуется совместно с соучредителем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым и русско-голландским архитектором, основателем бюро SVESMI Александром Свердловым.

Промежуточные результаты исследования «Открытая библиотека» были представлены на международном книжном фестивале в ЦДХ.

Городская библиотечная система включает в себя 440 подведомственных Департаменту культуры библиотек. В настоящее время исследования прошли уже в 133 учреждениях всех типов во всех районах города. В ходе работы в библиотеках эксперты общались с сотрудниками и посетителями, изучали фонды и документацию.

Эксперты выявили, что в библиотеках почти полностью отсутствуют новые книги 2011 и 2012 годов издания, нет самых популярных работ и художественных произведений, а на пополнение фонда расходуется лишь 2,2% средств. При этом на обслуживание одного посетителя в московской библиотеке тратится 43 евро, для примера в Амстердаме — всего 4,5 евро.

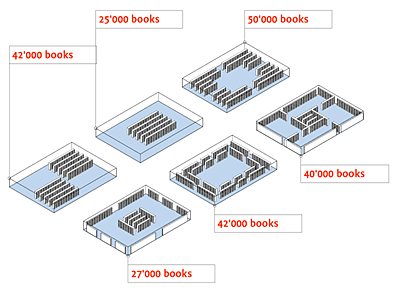

Структура расходов библиотек Москвы и других мировых столиц

В 90% случаев жителям без постоянной московской регистрации отказывают в доступе в читальный зал, практически повсеместно взрослый человек не может записаться в детскую библиотеку и наоборот. Не во всех библиотеках есть свободный доступ в интернет.

Архитектор Александр Свердлов отметил, что внешний вид учреждений культуры также влияет на их привлекательность для жителей. Он предложил несколько простых и недорогих решений, которые могут кардинально изменить внешний вид библиотек, сделать их «открытыми». Например, снять с окон и дверей решетки, по-другому расставить книжные полки и т.д.

Варианты расстановки книжных полок в библиотеке

Эксперты озвучили и более сложные решения: расширение функций библиотек, качества и количества предоставляемых услуг. Окончательные результаты исследования и концепция реформирования библиотечной сети будут представлены осенью 2012 года.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков заявил, что в результате реформирования не будет закрыта ни одна городская библиотека. Стоит задача сделать современную библиотеку местом для свободного и комфортного доступа к информации, сформировать актуальное культурное пространство, интегрированное в общественную жизнь города.

Цифры, надо сказать, убойные. А вот идея с мебелью напомнила старую рекомендацию для женщин: Если ситуация кошмарна, то что-то надо менять. Защитите диссертацию, смените мужа. На худой конец – переставьте мебель

Комментарии к записи Два взгляда на будущее библиотек Москвы отключены

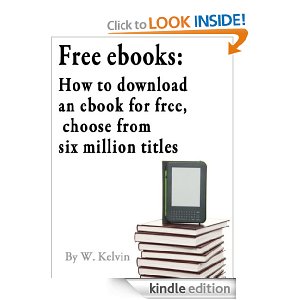

“Free ebooks” стоит всего пять долларов

Опубликовано 9 июня 2012

Такая вот е-книга по цене $3 (для России, как всегда, плюс $2 за free international wireless delivery via Amazon Whispernet) предлагается Amazon. Это не первая книга в этом магазине на эту тему (в нижней части странички данной книги приведены их обложки и ссылки).

Есть рецензия-рекомендация (Free Ebooks – A Great Little Ebook That Tells You How To Find Them For Your Ereader) с раскрытием содержания:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: History of ebooks

Chapter 3: Project Gutenberg

Chapter 4: Amazon

Chapter 5: Google ebookstore

Chapter 6: Archive.org ebooks

Chapter 7: Barnes and Noble free ebooks

Chapter 8: Smashwords ebooks

Chapter 9: Openlibrary org free ebooks

Chapter 10: Free ebooks from the pirate bay

Chapter 11: Free ebooks from search engines

Chapter 12: Conclusion and resources

И не жалко мне 5 долларов… Но вот возиться с их нестандартным форматом (mobi) не хочется… Понятно, что есть конвертеры, что можно инсталлировать программу чтения данного формата, но “лень матушка”…

Комментарии к записи “Free ebooks” стоит всего пять долларов отключены

Или не “танцуем от пиратов”

Опубликовано 8 июня 2012

В дополнение к посту от 08 июня 2012 («Танцуем» от «пиратов», как «от печки») про российские методики анализа рыночной ситуации. Рекомендую материал от СЛОН (Злата Онуфриева: Pew: какими будут библиотеки будущего: 07.06.2012, 12:29), который рискну процитировать целиком:

Заместитель директора по исследованиям в Pew Research Center’s Internet & American Life Project Кристен Перселл подготовила доклад к ежегодной конференции Ассоциации библиотекарей Университета штата Нью-Йорк о мобильных платформах, социальных сетях и о чтении в электронном виде.

Главной задачей библиотеки будущего станет необходимость помочь пользователю справиться с невероятным потоком информации, распознать и отобрать самую качественную и предоставить ее в любое время в любом месте, чтобы справиться с конкуренцией в лице интернета. Собравшись почитать электронную книгу, 75% сейчас обращаются к помощи интернет-сайтов, а 12% отправляются в общественную библиотеку.

Читатели постепенно переходят на электронные книги, потому что их можно легко и быстро достать, кроме того, прослеживается явная тенденция: с приобретением электронного носителя начинаешь читать больше. 41% пользователей планшетных компьютеров и 35% владельцев ридеров признались, что с момента покупки девайса стали читать чаще. В июне 2010 года 95% читателей предпочитало печатные книги, но уже в декабре 2011 эта цифра сократилась до 84% – на электронные книги перешли 15%. Очевидно, что сейчас любителей чтения на электронных носителях стало еще больше: они читают со своих смартфонов (29%), экранов компьютеров (42%), ридеров (41%) и планшетов (23%).

Пользователи электронных книг чаще являются образованными людьми младше 50 лет из семей с годовым доходом в $50 000. Удобнее всего читать электронные книги во время путешествий, а бумажные – вместе с детьми. Бумажные книги нужны пока еще и для того, чтобы дать их почитать другу. Не обзавелись ридерами 24% потому, что не видят в них необходимости. 19% из тех, у кого пока нет «читалки», просто не могут себе это позволить, 16% предпочитают бумажные книги, 5% даже не знают, что это такое, 4% не умеют ими пользоваться, а 2% считают себя слишком старыми для электронных носителей.

Библиотека будущего, по версии Pew Research, будет обращена как к отдельным читателям, так и к общественным организациям, будет хранить весь материал как в физическом, так и в виртуальном виде, кроме архивов, обзаведется и интернет-порталами.

Libraries 2020: Imagining the library of the (not too distant) future

По ссылке доступны слайды к докладу (на английском). Обращу внимание, что в США, где понимают как работать на цифровом рынке и умеют зарабатывать на продажах е-книг, никто не смотрит на библиотеки как на пособников пиратов, а, наоборот, рассматривают их как партнёров и для экономики и для авторов книг. Стоит ли удивляться, что в США чтение растёт и продажи растут БЛАГОДАРЯ е-книге

Комментарии к записи Или не “танцуем от пиратов” отключены

“Танцуем” от “пиратов”, как “от печки”

Опубликовано 8 июня 2012

Поохать по поводу пиратов в России – это нынче ритуальное действо. От них, родимых, “танцуют”, как “от печки” все, кто пытается говорить о российском книжном рынке (от перехода в цифру деться некуда, но вот пираты…). К счастью, большинство на этом и заканчивает анализ. И слава богу… Меньшинство (что неприятно) требует полицейских репрессий и отмены презумпции невиновности, т.е. предлагают “лекарства”, которые куда опаснее той “болезни”, против которой их предлагают… И лишь единицы, исполнив обязательные (столь же обязательные, как застёгивание ширинки) “телодвижения” переходят к реальному анализу. Университетская книга в номере июнь 2012 опубликовала материал (В поиске новых бизнес-моделей и сервисов), где (после обязательных телодвижений про пиратство) просматривается попытка анализа (цитирую целиком, но без картинок, которые, на мой взгляд, к сути материала отношения не имеют):

31.05.2012 14:02

То, что традиционный книжный рынок переживает непростые времена уже не первый год – факт свершившийся, но, судя по всему, и становление нового сегмента – электронных книг – происходит по иному сценарию, нежели его оценивали эксперты ещё год назад. И дело не только в пиратстве и непрозрачности законов, на рынок выходят новые игроки с принципиально иными подходами к формированию бюджетов и стратегий.

О скрытых и явных угрозах, о конкуренции и государственных инструментах поддержки отечественного книгоиздания, о мировом позиционировании русского языка и литературы шла речь на встрече с журналистами заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира ГРИГОРЬЕВА.

ПИРАТСТВО

Существует несколько мнений, как совладать с интернет-пиратством. Первое – не обращать внимания, поскольку в России подвержены пиратству в большей степени отечественные авторы. Именно поэтому мы не испытываем такого серьёзного политического давления со стороны иностранных коллег, как это было в отношении кино и музыки. Это российская проблема, и разбираться с ней придётся нам самим. В то же время мы являемся участниками системы международных договоров и соглашений, которым должны следовать, а эта система требует постепенного пересмотра с учётом развития новых технологий. С точки зрения влияния на мировой информационный массив самостоятельно изменить мы ничего не можем, здесь необходима консолидация с американскими и европейскими партнёрами.

Ещё один способ борьбы, который мы наблюдаем сегодня: книжные издательства пытаются делать это самостоятельно, прорыва здесь не достигнуто, однако при этом ресурсы, которые тратятся издателями на противостояние интернет-пиратству, тоже незначительные. А позиция провайдеров заключается в том, что они не хотят брать на себя ответственность за возникновение пиратского контента. Очевидно, что необходимо создать стройную внутреннюю систему, чтобы правоприменение в отношении пиратов было глубоко проработанным и существовал понятный регламент обращения и рассмотрения дел в правоохранительных органах. На территории России работают не более десятка национальных провайдеров, и отсечь любой IP-адрес, как это делает Китай, достаточно легко. Сложность в другом: к Интернету сейчас относятся как к главному показателю демократизации общества, поэтому политически важно «не наломать дров». Пираты же сегодня легко закрывают адреса в России и «переплывают» в пиратские бухты, какими являются Эфиопия, Колумбия, Эквадор, продолжая обеспечивать потребителей нелегальным контентом.

НОВЫЕ ИГРОКИ

Сегодня возникает непростая конфигурация того, как будет развиваться книгоиздание в России и мире в свете тех корпоративных изменений, которые происходят в компании Аmazon. Как и в начале становления российского книжного рынка, когда книготорговцы становились издателями, компания Amazon чуть больше полугода назад объявила о том, что она открывает собственное издательское подразделение. Пока они работали на локальном уровне в Сиэтле (штат Вашингтон), это никого серьёзно не беспокоило, а открытие издательского подразделения в Нью- Йорке обозначило выход на принципиально иной уровень. Кроме того, они пригласили на работу знаковую фигуру в книжном бизнесе – Дж. Киршенбаума (Jerry Kirshenbaum), который большую часть из своих 70 лет занимался книгоизданием и известен всем авторам, издателям и агентам.

Судя по всему, американский издательский рынок ждёт серьёзная трансформация. Можно предположить, что таким же путём пойдут и агрегаторы контента, такие как Google, которые начнут создавать собственные издательские подразделения, что вполне логично приведёт к конкурентной войне за авторов. Очевидно, что традиционные издатели в этой борьбе проиграют.

Как этот процесс может развиваться в европейских условиях? Здесь важно понимать, как далеко ушёл от нас американский рынок. В США около 30% населения владеют планшетниками, это от 80 до 100 млн человек. Учитывая то, что Apple объявил о своих планах продать в 2012 г. более 75 млн планшетов, то в ближайшие 2-3 года половина населения США будет обладать теми или иными видами устройств для чтения. Это означает, что полностью переформатируется университетская библиотечная система, вся система книготорговли и книгораспространения. Это не означает, что бумажная книга полностью умрёт, но её доля существенно сократится, и через несколько лет мы получим ситуацию, когда электронный рынок США достигнет 50% по количеству скачанных книг. Это произойдёт достаточно быстро.

В Европе (прежде всего во Франции) исторически существует традиция поддержки книгоиздания. Система французских законов о культуре – самая сложная, но при этом чётко ориентированная на сохранение культурного наследия. Мы начали консультации с французскими коллегами и хотим выйти на формат таких консультаций с Евросоюзом, с тем чтобы сохранить отечественный рынок, прежде всего, наших издателей, чтобы они не «пали жертвой» вторжения крупных игроков электронной книги. В этом смысле наше пиратство нам сильно «помогает». Пока есть пиратство, на наш рынок никто с серьёзными деньгами не идёт.

Отечественный рынок развивается достаточно абсурдно с точки зрения территории и книжной традиции, это связано с тем, что 80% книг издаётся в Москве, 10% – в Санкт-Петербурге, и только 10% приходится на всю остальную страну. Есть сильная корпоративная концентрация: «ЭКСМО», «АСТ», «Просвещение» и ещё 5-6 издательств – это практически половина книжного рынка, что тоже – определённая угроза. Всё это приводит к тому, что качественные книги небольших издательств попросту не до- ходят до регионов. Когда с рынка ушли «Союзкнига», потом «Роскнига», это место никто не занял. С молотка проданы ведущие книжные магазины. Национальных книгопроводящих сетей нет, была попытка построить такую сеть «Топ-книгой», все знают, чем она закончилась. Из 120 тыс. книг, которые выпускают наши издательства, только 10% достигают Сибири и Дальнего Востока. Выход из ситуации – развитие э-книг. Оно идёт параллельно с ФЦП по развитию телерадиовещания. Широкополосный Интернет постепенно достигает различных регионов России, для наших расстояний в определённой степени это спасение. Будут достаточно быстро создаваться новые бизнес-модели. Пока в России всего 2 млн планшетов, но динамика, с которой они распространяются, поражает. Если в 2010 г. было продано 250 тыс., то в 2011 г. – более миллиона. Электронная книга – это среднесрочная перспектива для всех нас. С этим будем жить, учитывая, что нужно сохранить издательства, сохранить интерес и мотивацию молодых талантливых людей, которые приходят в литературу. Поэтому для нас очень важно создание новых концепций бизнес-моделей. Не думаю, что они быстро возникнут, но полагаю, что мы сильно продвинемся за этот год. Сейчас наша задача – создание легального национального ресурса для распространения книг в электронном виде, формирование общей независимой платформы для издательств и наведение порядка с пиратством. Каждый издатель при желании сможет воспользоваться сервисами этой платформы, выложить книги, назначить условия и формы оплаты, организовать прозрачную систему возврата средств авторам, получать аналитику по продажам и пр. Должен подчеркнуть: никакие права выкупаться не будут, мы будем предоставлять только сервисную платформу. Фактически это будет виртуальный оптовый склад, куда будут приходить покупатели – агрегаторы, библиотеки, университеты. Розничных продаж пока с платформы не предусматривается. С сентября мы начинаем экспертное обсуждение этой темы с европейскими коллегами. Первое совещание пройдёт в рамках ММКВЯ, мы приглашаем коллег из Испании, которые уже сделали похожий ресурс. Они объединили интересы многих издателей, в первую очередь мелких и средних, и создали интернет-платформу для продвижения и реализации книжной продукции в электронном виде. Она общедоступная и не принадлежит никаким издательствам, и в этом самый важный элемент.

НЕЧТЕНИЕ

Другая явная угроза – падение интереса к чтению. Мы об этом давно писали, много говорили и приводили статистику. Внушает определённый оптимизм то, что, согласно нашему последнему исследованию по изучению чтения в Интернете, которое мы проводили совместно с «Левада-центром», 50% пользователей готовы платить за электронную книгу, если будет создан определённый сервис, простой по доступу и оплате – в 2-3 клика.

В этом году мы подписали соглашения, чтобы сделать Москву и Санкт-Петербург площадками по активному продвижению чтения, заказали в нескольких креативных агентствах разработку визуализации образов, способствующих мотивации к чтению. Реклама пойдёт по двум направлениям, одно из которых рассчитано на молодое поколение, второе – на родителей. Есть определённые ресурсы, рассчитанные на понимание родителями того, что детям надо читать книги. Приоритетная для нас тема – не потерять интерес к чтению у подрастающего поколения. Кроме школ и детских библиотек, нет другой живой инфраструктуры, которая должна заниматься пропагандой чтения у детей и подростков. Основная задача – через яркие проекты донести подрастающему поколению, что читать – модно. Мы уже начали привлекать блогеров для создания роликов, самые успешные из которых будут показаны по ТВ. Мы добиваемся вовлечённости всех общественных организаций: и РКС, и АСКИ, и всех тех, кому небезразлично, какого интеллектуального уровня молодёжь у нас вырастает. 1 июня прошёл финал Всероссийского конкурса «Живая классика». Наша задача как федерального органа – вовлечь в этот процесс все регионы с их идеями, ресурсами и проектами. Собственно, этому была посвящена программа поддержки чтения. Мы поддерживаем межрегиональные конференции, та- кие были в Кемерово, в Якутии, в Краснодаре, где традиционно собираются представители 5–7 областей и обсуждают региональные мероприятия, а в конце года подводятся итоги в Москве.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Учитывая последние кадровые изменения, перед нами стоит вполне чёткая задача – начать по-новому политику государственной поддержки книгоиздания. В нашем понимании, эта поддержка может осуществляться несколькими способами. Первый – значимое снижение или избавление книжной отрасли от НДС. Во многих странах ставка НДС для книжной продукции равна нулю. Второе направление связано с корректным списанием тиражей. В сегодняшней экономической модели как только издатель отгрузил книгу магазину, она уже считается проданной, и издатель вынужден платить налог как с проданного тиража. Но при этом магазин может вернуть большую часть отгруженного товара. С этим сталкивались многие страны, и каждая реализовала собственную модель списания, удовлетворяющую и издателя, и распространителя. Мы же уже не один год находимся на стадии согласования и обсуждения своей модели. Третье направление – выстраивание внятной системы правоприменительной практики в отношении книжного пиратства, которое так или иначе «съедает» деньги с книжного рынка.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Решение о приватизации объектов книжной отрасли было принято в 2001–2003 гг. Мы пошли путём приватизации издательско-полиграфического комплекса, имея в виду следующее: оставить на 10 лет несколько издательств, среди них – «Просвещение», БРЭ, «Медицина», как некие ориентиры в важнейших областях. Думаю, что уже к концу этого года у нас не останется ни одной государственной компании. Приватизация – это не сразу продажа. Сначала это был переход из государственной компании в акционерное общество, поскольку ГУП – неконтролируемые организации. В акционерных обществах есть советы директоров, там проводился постоянный аудит и т.д. Следующим этапом стала передача акционерных обществ на 100% или на определённую долю в частные руки. Сейчас осуществляется как раз второй этап. Думаю, что мы избавим государство от владения акциями в большинстве издательско-полигра фи- чес ких компаний, потому что в этом нет никакого смысла и логики. Если государство – заказчик, и его заказ – создание лучшего учебника по истории, то какая разница, кто его будет выпускать? Кроме того, для реализации государственного заказа гораздо важнее не столько издатель, сколько авторский коллектив. «Просвещение» продано, сейчас на торги выставлено издательство «Медицина». Пока государство придерживает БРЭ, потому что мы хотим довести новую российскую энциклопедию до буквы «Я». Все переиздания могут быть уже в частных руках.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Soft Power – термин, который был придуман 15 лет назад – это элемент политики государства, фактически государственный пиар, основанный на тех сегментах культуры, образования и науки, которые наиболее развиты в стране.

В мировую культуру Россия вошла со своей литературой и музыкой. Это базис, на который можно опереться. И вдвойне обидно, что нас очень мало переводят. Это происходит потому, что мы растеряли инфраструктуру поддержки отечественных авторов, организации переводов. Нужно системно заниматься этими проблемами и попытаться вернуть хотя бы несколько процентов от утерянного статуса. Поэтому в прошлом году мы собрали наши ведущие библиотеки, вузы, фонды, для того чтобы создать Институт перевода, организации, которая будет пропагандировать переводческую деятельность, организовывать конгрессы, вручать премии. Первая премия для лучшего переводчика с русского языка за 2011 г. будет вручена во время церемонии на ММКВЯ.

Необходимо создать инфраструктуру для издательств, когда они должны научиться не только покупать права, но и продавать их. Мы планируем организовать вместе с ВШЭ и МГУП курсы по подготовке и переподготовке издательских работников, приглашать международных экспертов. Это позволит выявить талантливых редакторов, которые в дальнейшем могут заняться этой деятельностью как своей профессией. Кроме того, нужно, чтобы наши издатели были в постоянном контакте со своими коллегами, поскольку выработка единых подходов к решению общих проблем, особенно новых бизнес-моделей, не может «держаться» на государственном регуляторе. Они должны рождаться изнутри. Поэтому мы активно взялись за представление нашей страны на крупнейших мировых форумах, на которые приезжают первые лица. В прошлом году это был Лондон, сейчас – Вook Expo America 2012 – книжная ярмарка в Нью-Йорке, где Россия в этом году – Почётный гость. Мы целенаправленно выходим на англоязычный рынок, на котором большие проблемы с продвижением и позиционированием. Book Expo, в отличие от франкфуртской, лондонской – про фессиональная ярмарка. Обычных читателей и посетителей там нет.

Мы готовим большую программу Read Russia – «Читай Россию», в дальнейшем будет создан специальный сайт, сначала для англоязычной аудитории, потом для испаноязычной.

В ярмарке примут участие около 60 ведущих издательств России, 25 известных российских авторов, а также русскоязычные писатели и поэты, живущие в США, запланирована выставка «История русской детской книги», посвящённая традиции отечественной детской иллюстрации.

Я бы изумился, если бы не было пожеланий использовать государство в качестве “удавки” для пиратов, но (в общем и целом) материал интересный хотя бы приведёнными фактами и отсутствием благоглупостей об “утерянной по вине пиратов выгоде”.

Удивило, конечно, отсутствие мыслей об использовании библиотек как соратника по обслуживанию потребностей граждан и экономики в доступе к легальному контенту… Порадовало, правда, отсутствие дежурных обвинений в том, что библиотеки – пособник пиратов… Явный прогресс даже по сравнению с отраслевым докладом по рынку книг за 2011 год…

В качестве альтернативного подхода рекомендую (в том же номере журнала) материал Ивана Засурского («В Интернете сейчас большая стройка») из которого я выборочно процитирую фрагмент про электронное книгоиздание:

— На чём может зарабатывать сегодня издатель в Сети? Чего хочет интернет-читатель?

— Про издателей хочется напомнить, что на Западе книгоиздатели развивают цифровое направление, переводят в цифру свои архивы, в магазинах появляются цифровые печатные аппараты. Сочетание цифровой технологии и бумажного носителя здесь вполне логично. У нас пока этого нет, но думаю, что в ближайшие года три это начнёт активно появляться и в университетах, и в магазинах. Пока это трудно осуществимо, потому что у нас нет библиотеки даже пуб личного достояния, не выработаны схемы ценообразования, сервисы платежей. Фактически отсутствует инфраструктура. Но как будет выглядеть издательская индустрия через 5–10 лет, сможет ли автор разбогатеть за одну ночь, опубликовав что-либо на Amazon, – это большой вопрос. Люди хотят читать интересные истории и всегда будут платить за это, поэтому тот, кто даст правильную формулу, получит прибыль. В Америке Amazon имеет сильные позиции, есть своя система электронных продаж у Apple, но, возможно, Google сможет их потеснить.

Необходимо менять платформу. Внедрять собственные читалки? Не думаю, что это всегда эффективно. Это целесообразно в том случае, если вы продаёте какую-то отдельную серию, например, об успехе в менеджменте, когда человек подписался на 10 книг, скачал программу и купил книги. Возможно, имеет смысл включать рекламу с переходом на какой-то другой сайт. В этом больше смысла, чем создавать издательский канал самому – так мне кажется на первый взгляд. Я не знаю, будут ли читатели ставить себе приложение конкретного издателя, потому что издатель – очень маленькая специфическая часть рынка, а всех вроде как не поставишь. А может, наоборот, дело пойдёт – в конце концов, когда-то литература печаталась в журналах, каждый из которых можно представить себе в роли «издательских каналов».

Но в целом пользователю, возможно, проще решиться поставить себе какой-то подписной сервис по интересующей его теме или универсальный, не ограничивая себя привязкой к конкретному издателю, если это только не специализированный издательский дом. Для цифровых платформ нужно заново придумывать формат подачи текста, иллюстраций, других элементов. Кроме того, можно таргетировать продукты по потребностям и создавать отдельные приложения: для студентов, для исследователей, для преподавателей. И это может означать появление нового бизнеса: обслуживать потребности таких больших групп выгоднее, чем торговать через окошко книгами.

Думаю, что для дальнейшего развития издательского рынка важными будут появление инициатив по общественному достоянию, большие усилия по оцифровке, а оттого, что люди будут всё глубже погружаться в общественное достояние, у них будут появляться потребности в специализированных продуктах. Возможно, сложится новая инфраструктура, будут технологии, похожие на Amazon, только следующего уровня.

Понятно, что здесь совершенно иной способ подхода к проблеме и что связано это с тем, что второй автор “живёт и работает” в Интернет и умеет зарабатывать в нём и, как следствие, хорошо понимает как и на чём можно заработать “в цифре”

Контент за рекламу

Опубликовано 7 июня 2012

Модель продажи “контент за рекламу” далеко не нова. С одной стороны она позволяет читать легальный контент “на халяву”, не ощущая себя вором. С другой стороны, сегодняшний пользователь Интернет (если он не полный “чайник”) практически невосприимчив к рекламе. Даже если реклама будет таргетирована по тематике книги, то желаемой реакции на рекламу ожидать сложно. Уж больно сегодня почти все страницы увешаны рекламой “такой и сякой”… Если не научишься рекламу игнорировать, то “замучаешься пыль глотать”…

Тем не менее, с удовольствием представляю (NeoBook) – контентный проект для устройств на базе iOS.

Тем не менее, с удовольствием представляю (NeoBook) – контентный проект для устройств на базе iOS.

Это бесплатное приложение, которое позволяет читать легальный русскоязычный контент С РЕКЛАМОЙ на устройствах с iOS 4.0 и старше.

Отключение рекламы стоит $1 для каждой книги. Контент обещают достаточно свежий (например, книгу Айзексона о Стиве Джобсе).

Трудно сказать, сколько стоит показ рекламы в “бесплатной” е-книге, которая (без рекламы) в обычном интернет-магазине стоит 100 рублей и больше, но возможность получить доступ к е-книге за 30-35 рублей смотрится совсем неплохо. В коллекции есть и классика и, возможно, публика надеется, что платно отключать рекламу будут и в ней (несмотря на формальную общедоступность), но сомневаюсь я…

Неясно, правда, почему Hard and Soft считает, что (NeoBook: первая в России легальная коллекция книг для iPhone и iPad). Имеющиеся коллекции Литрес и Ай-мобилко вполне доступны с “яблочных” мобильных устройств, да и бесплатные программы-клиенты этих магазинов имеются и для “яблочной” платформы…

В рекламном угаре цена отключения рекламы называется так, что неясно насколько отключается реклама за доллар. Явно об этом говорится в комментариях, а в “родном” описании это стыдливо обойдено

Комментарии к записи Контент за рекламу отключены

Абонемент русских е-книг… в Бруклине

Опубликовано 5 июня 2012

Радио “Свобода”, конечно, ресурс пропагандистский, но… встречаются интересные факты о реальном опыте (Судьба библиотеки в Америке). Меня, понятно, заинтересовала судьба е-книги в одной из крупнейших в Нью-Йорке (Бруклинская) публичных библиотек с русскоязычным фондом (цитирую):

Александр Генис: А как электронная революция меняет жизнь библиотеки, она выживет?

Алла Ройланс: Конечно, выживет. Прежде всего, электронные книги тоже стоят денег. Библиотека стала покупать довольно много книг в электронном виде. Но главное, сейчас американские библиотеки переориентируются. Они предлагают больше услуг, чем материалов. То есть они тратят больше денег на программы, на классы английского языка, компьютеров, курсы, объясняющие как пользоваться электронным ридером. На книги тратят меньше. Электронные книги ведь действительно дешевле, поэтому библиотеки и стали покупать их. Пока у нас нет электронных книг на русском языке, но мне кажется, что к этому надо обязательно стремиться, потому что на следующее Рождество все бабушки получат по ”Киндлу” – это же точно. А молодежь уже сейчас только так и читает.

Честно говоря, плохо понимаю как библиотека в США может ПОКУПАТЬ е-книгу. Там, насколько я знаю, покупают услугу интегратора прав, который (как OverDrive) установит сервер по выдаче и учёту. Как максимум, библиотека интегратору указывает к каким е-книгам (из имеющихся у интегратора) она хочет предоставить доступ своим пользователям.

Однако, интересно не это, а вопрос доступности виртуального абонемента е-книг. В России его долго не будет (ГК-IV, как известно, запрещает в РФ “вынос контента” за территорию библиотеки), а вБруклине, похоже, скоро появится… Интересно, можно ли будет записаться на абонемент русскоязычных е-книг в Бруклинскую (или подобную) библиотеку? Думаю, в США русской политикой не дураки занимаются и это станет возможным в обозримом будущем… Но вот радоваться ли подобной перспективе информационной колонизации России или плакать?

Комментарии к записи Абонемент русских е-книг… в Бруклине отключены

Анонс секции “Крым-2012”

Опубликовано 4 июня 2012

Из пресс-релиза ассоциации электронных библиотек (НП ЭЛБИ):

5 июня 2012 года в рамках Международной конференции “Крым 2012” будет проведена секция “Электронные библиотеки” под председательством Вислого А.И., генерального директора Российской государственной библиотеки, Кулиш О.Н., заместителя генерального директора по библиотечной работе и автоматизации Российской национальной библиотеки, Груздева И.А., заместителя генерального директора по информатизации Российской государственной библиотеки, Авдеевой Н.В., начальника управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки.

Видеозаписи выступлений и презентации участников секции будут опубликованы на сайте Российской ассоциации электронных библиотек www.aselibrary.ru.

Я буду отслеживать появление этих материалов и дам ссылки

Анекдот про е-книги

Опубликовано 30 мая 2012

По наводке от Дмитрия Фомина нашёл (анекдот от Дикобраза):

Современные мухи перестали погибать от газет, им теперь подавай электронные книги

Комментарии к записи Анекдот про е-книги отключены