Courier “уехал в Магадан”… Снимите шляпу…

Опубликовано 30 апреля 2010

Если верить Gizmodo (Microsoft Cancels Innovative Courier Tablet Project), то M$ прекратила поддержку проекта двухэкранного планшета Courier.

Если верить Gizmodo (Microsoft Cancels Innovative Courier Tablet Project), то M$ прекратила поддержку проекта двухэкранного планшета Courier.

А жаль, интересный прототип вырисовывался…

А как клёво где-то полгода назад презентовали идею Courier…

Но, если верить Компьюлента (Microsoft не отказалась от разработки планшетного ПК), работы в направлении ПЛАНШЕТ фирмой продолжаются, ибо (по словам Б. Гейтса) за ними будущее… Неясно, правда, в какой месте этого будущего будет находиться M$…

______________________________

Очень интересный (рекомендую!!!) обзор в КомпьюТерраLab (Почему Microsoft закрыла проект Courier) помог мне согласиться с выводом (цитирую):

Когда начинаешь разбираться в “просочившихся” подробностях о проекте Microsoft Courier, всё больше убеждаешься в том, что это всего лишь концепция, а не продуманный прототип. Концепция чрезвычайно интересная, но ещё очень далёкая от практического воплощения.

Наш Palm “уехал в Магадан”… Снимите шляпу.

Опубликовано 30 апреля 2010

via (http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2010/100428xa.html) сообщает, что Компании Hewlett-Packard купила Palm за $1,2 миллиарда. Якобы, HP собирается и дальше развивать разработанную в Palm webOS для использования в смартфонах и планшетах…

_______________________

Хотелось бы верить, но верится плохо. Слишком долго (и, заметим, успешно) HP сотрудничает с M$. Так что в планшеты на базе WebOS верится совсем плохо, но в модели класса “ДЕШЁВЫЙ наладонник с возможностью чтения е-книг” вполне поверю Давно, на мой взгляд, пора Palm вернуться к истокам и заняться классом недорогих устройств (блого, в отличие от WinMobile, ОС к ресурсам нетребовательна) . Вот только удастся ли вернуть лояльность былых пользователей, которых Palm ухитрился растерять…

_________________________

Уточнение со стороны Palm (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=26424):

Компания Hewlett-Packard сообщила о достижении договоренности о поглощении компании Palm Inc, развивающей открытую мобильную платформу webOS, базирующуюся на Linux. В настоящее время на основе webOS построены два смартфона – Palm Pre и Palm Pixi (упрощенный вариант). В пресс-релизе отмечен первостепенный интерес Hewlett-Packard к платформе webOS. После завершение поглощения в планы HP входит существенное расширение моделей телефонов на базе webOS и форсирование разработки данной системы.

Стоимость Palm оценена в 1.2 миллиарда долларов, цена акций при этом составила $5.70 за штуку при их фактической цене до анонса $4.63 (сейчас цена на бирже уже выросла до $5.83). Полностью завершить все формальности, связанные с заключением сделки, компании намерены до 31 июля. В настоящий момент объем рынка смартфонов оценивается в 100 миллиардов долларов, при росте рынка на 20% в год. За прошедший квартал Palm удалось продать около 400 тыс. устройств, для сравнения объем продаж Apple за тот же период составил составил 8.7 миллионов iPhone.

WebOS является многозадачной ОС и отличается тесной интеграцией с интернет-технологиями и широким использованием web-приложений. Весь пользовательский интерфейс WebOS оформлен с использованием CSS, HTML5 и JavaScript. Вместо окон используется парадигма сменяющих друг друга карт. Обмен данными между приложениями построен на основе шины, манипулирующей данными в формате JSON. Для доступа web-приложений к системному API используется D-Bus Bridge.

Из стандартных программ присутствует основанный на Webkit web-браузер, близкий по возможностям к браузерам настольных систем, приложения для чтения электронной почты, календарь-планировщик, калькулятор, заметки, клиент для мгновенного обмена сообщений, мультимедиа плеер (видео – MPEG-4, H.263, H.264; аудио – MP3, AAC, AAC+, AMR, QCELP, WAV; изображения – GIF, Animated GIF, JPEG, PNG, BMP). Для синхронизации данных (календарь, почта, адресная книга, фотографии и т.п.) с web-сервисами (Facebook, Gmail и т.п.) используется технология Synergy. Поддерживается навигация через жесты и одновременные касания к экрану (мультитач режим).

Похоже, первоисточник был здесь (http://blog.palm.com/palm/2010/04/palm-a…)

____________________

Из palmQ (HP-Palm ждут трудные бои на европейском фронте):

Объединенной корпорации Hewlett-Packard-Palm предстоит серьезно и упорно трудится, чтобы начать на равных конкурировать с Nokia, Apple, RIM и HTC на мобильном рынке Европы, публикует мнение экспертов издание Computerworld.

HP-Palm ждут трудные бои на европейском фронте

Так, старший аналитик Gartner Research, г-жа Роберта Коцца считает, что одной из главных проблем для Palm в Европе является сравнительная небольшая известность ее бренда для рядовых потребителей. Основным рынком сбыта для Palm в основном является США, причем даже там ее знают в основном в технических кругах, говорит другой аналитик, Бен Вуд из CCS Insight. По его мнению, покупка Palm компанией HP может пойти ей на пользу, но само по себе это не решает проблему весьма ограниченной клиентской базы в европейском регионе.

В последние три месяца 2009 года доля смартфонов Palm на европейском рынке составляла всего 0,2%, тогда как в США она была 4,3% (данные Gartner). Крупнейшими поставщиками смартфонов в Западной Европе по итогам 4 квартала прошлого года стали Nokia, Apple и RIM.

Важным фактором для улучшения позиций в Европе будет поддержка сотовых операторов. В Европе Palm уже сотрудничает с Telefonica-O2 и французской SFR, которые начинают продажи новейших моделей Pre Plus и Pixi Plus в Германии и Франции.

Тем не менее, Palm даже с поддержкой HP все-таки не сможет создать вокруг своей webOS достаточную экосистему с большим числом приложений, чтобы успешно конкурировать с более крупными участниками рынка смартфонов, считает г-жа Коцца. По ее мнению, что HP-Palm должна переориентироваться на зарождающийся рынок планшетных компьютеров, который еще не так хорошо оформлен, как сегмент смартфонов.

Как бы то ни было, решение HP сделать что-то свое и не плыть в общем фарватере Android, как делает ее заклятый враг Dell – это “напористый” ход, считает Вуд. Теоретически у HP достаточно денежных средств, чтобы построить сильный смартфонный бренд, добавляет аналитик.

_____________________________

И еще одно мнение о том “что именно покупал HP?”(цитирую):

Вероятно, именно webOS в первую очередь интересует HP. В выпущенном 28 апреля 2010 года пресс-релизе говорится, что HP планирует значительно укрепить свои позиции на рынке смартфонов и мобильных интернет-устройств с помощью активов Palm. Речь идет, в основном, о webOS: “новаторская ОС компании Palm – идеальное решение для развития мобильного бизнеса Hewlett-Packard”, – говорит исполнительный вице-президент Personal Systems Group HP, Тодд Бредли.

Не исключено, что кроме смартфонов, платформа будет использоваться и в других устройствах, таких как планшеты или MID. Корпорация HP давно проявляет интерес к этому направлению мобильного рынка. Главный вопрос: каким будет новый статус webOS? Останется ли она закрытой платформой для устройств HP/Palm или новый владелец решит кардинально изменить стратегию разработки?

Когда-то HP уже пыталась прийти на рынок мобильных устройств – можно вспомнить, что ещё лет пять назад она считалась одним из основным разработчиков и поставщиков устройств Pocket PC. Чуть позже компания попыталась продавать и собственные смартфоны на основе Windows Mobile, однако особым успехом они не пользовались. Сейчас HP хочет распространить своё влияние на зарождающийся рынок нового поколения планшетов. Первой ласточкой станет устройство HP Slate. В свете успеха Apple iPad, основанного на iPhone OS, нетрудно предположить, что HP захочет развивать модельных ряд своих планшетов на webOS.

Некоторые аналитики утверждают, что “фирменные” ОС сейчас переживают не лучшие времена, им сложно конкурировать со “стандартными” платформами, такими как Android или Windows Mobile (и недавнее изменение статуса Maemo это подтверждает). С другой стороны, пример Apple показывает, что можно хорошо зарабатывать и на несовместимых с аппаратными платформами других производителей программных продуктах, так что вряд ли HP будет менять парадигму распространения webOS и, с удвоенными силами, попытается конкурировать с компанией Стива Джобса.

Bookee: Классика бесплатно как маркетинговый приём

Опубликовано 20 апреля 2010

Проект Bookee – это проект продажи е-книг, целиком и полностью ориентированный на интересы издателей. У книг – собственный внутренний формат. Необходимо ставить на компьютер программу-клиент для работы с магазином и для чтения. Сегодня есть программа только под Windows (клиенты под MacOS, Linux, Android, iPad и конкретные специализированные устройства чтения находятся в режиме “вы всё обещаете…”). Сейчас (апрель 2010) доступны 3500 е-книг. Это немного, но здесь основной контекнт не художественная литература, а учебная, учебно-научная и научная литература (так, во всяком случае, задумывалось). Альтернативных российских источников немного.

Если все Ваши компьютеры (дома, ноутбук и на работе) работают под Win, то все устройства можно синхронизировать и, с какого бы из своих компьютеров вы е-книгу не купили, читать её можно будет на любом из устройств.

Всё это здорово, но, вот беда, людей надо “заманить”, чтобы они программу-клиент скачали и научились ей пользоваться. Уже потом они поглядят, что есть в магазине, освоят покупку, синхронизацию. Помнится, чтобы этого добиться фирма раздавала промо-карты с конкретной суммой, которая позволяла что-то оплатить, скачать, читать на разных компьютерах. Но сегодня фирма нашла лучшее решение. Они оцифровали 1500 произведений классики и предоставляют доступ к ней бесплатно. Правда, скачать “просто так” классику всё равно нельзя. Надо скачать клиент, установить его, выбрать книги, получить их, синхронизировать это между Вашими всеми компьютерами. Среди 1500 наименований всегда найдётся чем попользоваться с удовольствием. А, заодно, человек зайдёт в магазин, посмотрит книги, рано или поздно выберет платную, разберётся с оплатой и оплатит ПЕРВУЮ… А там, “коготок увяз”…

Молодцы! Отличный маркетинговый ход!

Как Nokia зашла в тупик с проектом собственного планшета

Опубликовано 7 апреля 2010

Nokia в вопросе о создании собственного планшета продемонстрировала, на мой взгляд, все слабости крупной корпорации при создании и выводе на рынок принципиально новой техники, которая должна “взорвать” рынок. Почему iPad прошёл этот путь удачно, а проект планшета Nokia зашёл в тупик? На мой взгляд, потому, что за iPad стоял лидер (и лидер проекта и лидер корпорации – Стив Джобс). А за планшетами от Nokia, на мой взгляд, стояли инженеры, которым администрация скорее мешала, чем помогала.

Первым, если не ошибаюсь, был Nokia 700 (или 770?). Это был планшет с большим, по тем временам, экраном (не менее 5″ с горизонтальной ориентацией и тач-скрин. В качестве ОС использовалась специфическая “девятая” версия Symbian. Приложений под неё почти не было и все дружненько стали ждать появления приложений и новых моделей из этого ряда. А менеджмент (явно не понимавший разницы между продажей телефона, которому почти не требуется дополнительного ПО, и продажей КПК, вся прелесть которого состоит в наличии репозитария, откуда можно для любой проблемы взять/купить программу и установить её), денег ни на ПО, ни на новую модель явно не дал и, раз “народ не берёт” заморозил проект. Больше я у фирмы ни этого форм-фактора, ни этой ветви ОС не видел… А зря… Были все шансы. Через какое-то время, видимо, инженеры начали снова теребить начальство и им разрешили попробовать В 2005 году появился планшет Nokia n770 с сенсорным экраном 4,1″ и ОС Maemo. В Россию он официально не поставлялся и я только облизывался. Большой экран 800*480 точек позволял достаточно комфортно решать практически любые проблемы, в т.ч. комфортно читать е-книги. ОС была ещё, видимо, сыровата. Репозитарий был бедный. Публика снова стала ждать второй модели, а администрация снова стала ждать продаж… И на 2-3 года проект заглох.

Потом появился n800 – почти с теми же характеристиками. Разрешение экрана было то же самое (800*480)но сам экран был чуть меньше (4″). Был WiFi, были два “кармана” для сменных носителей (один для Compact Flash – его можно было использовать для устройств расширяющих функциональные возможности планшета – и другой для SD – его использовали как съёмную память). Цена была великовата, а репозитарий был ещё слабенький… Народ решил, учитывая предыдущий опыт, подождать второй модели в модельном ряду и посмотреть как будут разрабатывать ПО.

И дождались довольно быстро – появилась n810. Экран остался прежним, но появилась выдвигающаяся клавиатура (при наличии тач-скрин она никому не была нужна, но она появилась, увеличив вес, габариты и цену и убрав один из двух карманов внешних устройств (остался только SD) и снизив надёжность. Да ещё и версия ОС поменялась довольно резко. Правда, на 800-ю можно было поставить версию для 810-й. Тем не менее, кое что в репозитарии уже было и можно было думать о грядущей покупке. Публика думала и ждала, когда уберут ненужную клавиатуру и увеличат экран дюймов до пяти… И выяснилось, что правильно не покупали. Маркетологи Nokia решили, что плохо покупают не потому, что клавиатура явно лишняя, цена непомерно высока (в России это было именно так, а как “в Европах” просто не помню), а потому. что у устройства нет телефонной компоненты. Надо сказать, что у Nokia всё время были модели телефонов с минимумом необходимых для работы в паре с планшетом функций (GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth и монохромный экран – хватало и чтоб звонить и для транзита в Интернет там, где не было WiFi). На мой взгляд такой подход куда удачнее, чем наличие у у планшета связного (GPRS/EDGE или 3G) модуля. И выпустили n900. И угробили идею планшета окончательно. Осталась никому не нужная выдвигающаяся клавиатура. Но (ради удобства звонить?) уменьшили габариты устройства. Разрешение экрана осталось то же, а диагональ уменьшилась до 3,5″. Клавиши стали совсем маленькими и работать с ними стало совсем неудобно… Но, зато, появился связной модуль и модуль GPS-навигации. Появилась информация, что Nokia планирует на базе ОС Maemo создавать смартфоны… А цена осталась непомерно высокой… И опять хороших продаж не появилось. Кому нужен набитый ненужными “прибамбасами” дорогой девайс? Да почти никому… А тут ещё и кризис долбанул… И, вместо того, чтобы ДАТЬ ДЕНЕГ на развитие перспективного направления, финансирование совсем прикрыли. Опять начались альянсы с другими производителями и попытки создать некую “смешанную” ОС…

Попытка выпустить Nokia Booklet 3G (устройство в форм-факторе нетбука с 10″ экраном) за дикие деньги было встречено недоуменным ворчанием…

На мой взгляд всё это безобразие дискредитировало идею планшета от Nokia.

Тот факт, что разные источники:

- OneGadget (Nokia выпустит планшетный компьютер-конкурент iPad?)

- CNews (Планшет Nokia обещают в октябре)

- Компьюлента (Nokia, возможно, готовит планшетный компьютер) со скидкой на (TheStreet ) и (Unwired View. )

сообщают о том, что Nokia ХОЧЕТ выпустить планшет к осени вовсе не гарантируют, что фирма справится с этой задачей. Опять сделают телефоноподобный девайс с множеством ненужных функций за неприемлемую цену…

Первый вопрос: На базе какой ОС будут создавать? Maemo “заглох”, а совместный с Intel проект MeeGo ещё совсем сырой и ПО для него десятками тысяч наименований что-то никто не планирует создавать… А кому планшет без ПО интересен?

Для Linux конкурентов слишком много. Есть SmartQ7 c Ubuntu (чуть дороже $200) – с ним и подобными проектами Nokia конкурировать явно не сможет

Windows 7 ? Есть HP с проектом РP Slate и опытом решения проблем, да и у них получается переутяжелённая, на мой взгляд, модель…

iPhone OS? Сомневаюсь я, что Apple будет выращивать себе конкурента

Android илм Chrome? Планшеты на этих ОС уже давно выпускаются и давно продаются, быть догоняющим…

Так что плохо я верю в планшет от Nokia, а ведь они были среди первых, кто пошёл в эту сторону и, по праву, могли бы претендовать на место среди лидеров рынка…

Но для этого в фирме у этого проекта должен был быть влиятельный лидер, а такого “не случилось” и крупный концерн не справился. А множество небольших фирм справились и вовсю захватывают рынок, оттесняя Nokia “на задворки”…

______________________________

15 апреля 2010. Компьюлента (Nokia, возможно, готовит недорогой смартфон под управлением Maemo/MeeGo) сообщила, что Nokia, похоже начала осознавать, что размер экрана “имеет значение” и готовит приемлемое устройство (цитирую):

Nokia готовит к выпуску смартфон начального уровня под управлением ОС Maemo/MeeGo, который будет выведен на рынок во второй половине 2011 года. Об этом сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на китайскую газету Commercial Times.

По имеющимся данным, аппарат получит сенсорный дисплей с диагональю 4 дюйма или даже больше, а в его основе будет лежать платформа Qualcomm серии 7000. Заказы на производство грядущего смартфона якобы получила тайваньская компания Compal Communications. Отметим, что именно она, по слухам, собирает нетбуки Nokia Booklet 3G.

_________________

Всё, вроде правильно, ни слово о выдвигающейся клавиатуре, увеличенный до комфортного сенсорный экран, возврат к Линуксовой платформе, пусть и с переходом на новую версию….

А дальше – сплошное НО…

Выпуск запланирован на ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2011… Т.е., похоже, всё перерабатывается почти заново. А кто-нибудь думал над вопросом о том, что будет пользоваться спросом в 2011 году?

Почему мне эти “барахтания” так напоминают аналогичные “телодвижения” у Palm, которой явно не хватило средств на разработки и вывод в серию… И вот теперь Palm выставили на продажу… Что-то мне остро расхотелось покупать технику от Nokia…

Власти берут под контроль…

Опубликовано 26 марта 2010

Если верить новостям, то берут под контроль многое:

- Создаётся национальная платёжная система (есть официальный PDF на 6 страницах)

- Берутся, в рамках закона об НПС, под контроль цифровые деньги и, следовательно, Интернет-платежи и Интернет-торговля (http://rbcdaily.ru/2010/03/17/media/464924), (http://rbcdaily.ru/2010/03/17/media/464918) и обзор (http://internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/03/26/384458)

- Создаётся национальная поисковая система (http://rbcdaily.ru/2010/03/26/media/466886), а Google и Mail.ru испытывают давление и, похоже, их “нейтрализуют” как потенциальных конкурентов (http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1343012&NodesID=4)

Я, конечно, гражданин и патриот… Но живу-то я в насквозь глобализованном мире…

НПС явно будет рублёвой, т.е. (при всём желании) заплатить за рубежом я смогу только если у меня есть международная карта или наличная валюта. Мы, ведь, даже в рамках Таможеного союза о единой расчётной единице (не валюте даже) не договорились

А уж попытка взять под полный контроль Интернет-платежи… Да, конечно, нужен минимум стандартизации и не требуется “вагон” платёжных систем, но ультрасложное лицензирование… Требование обязательной банковской регистрации пользователей (как при выдаче банковской карты)… Тут вполне может получиться так, что исчезнет конкуренция и, как следствие, комиссия за перевод денеег в виртуальные и за платёж вполне может достичь уровня комиссии при оплате через СМС (половину отдаём за транзакцию)…

Мнение: председатель Совета НП “Ассоциация Электронные Деньги” Виктор Достов сказал , что “Когда мы защищаемся неизвестно от чего, на всякий случай, за это всегда платит покупатель“. И это главная проблема. Любая попытка властей “блюсти” высшие интересы всегда оплачивается гражданами…

Понятно, что, рано или поздно, всё “устаканится”, но, ведь, именно на моей шкуре будут идти эксперименты… Да и вариант “или поздно” в качестве вполне возможной перспективы не слишком радует….

С поисковой системой… Понятно, что начальству хочется всё знать (что народ ищет) и всё контролировать (чтобы лишнего не нашёл). Понятно, что проект профинансируют… Понятно, что финансирование пойдёт под “распиловку”… Хватит ли оставшегося, чтобы сделать реально работающую систему? Помнится, гос. подрядчики завалили гораздо более простой проект (по учёту акцизов)… Опять, значит, экспериментировать будут на мне… Конкурентов, понятно, “прижмут” (без этого сырой системе у которой финансирование “распилили” не захватить и 1% рынка). И буду я искать и не буду находить. И буду я “через заднее крыльцо” выходить на Google…. Эдак несколько лет “поиграется” государство с поиском и бросит…. А Яндекс к этому времени “загнётся”… и осанется у нас один единственный Google

Боюсь я, что власти, как всегда, деньги и время угробят, а расхлёбывать будут граждане…

Я, конечно, понимаю, что выборы скоро и после кризиса отношение населения к властям не восторженно-розовое… Но не гробить же ради попытки контролировать “лакомые кусочки” Страну…. Империю, ради глобального контроля, угробили…. Не хотелось бы повторения…

Комментарии к записи Власти берут под контроль… отключены

Text 2.0 – один из прогнозных проектов того, что ждет е-книгу

Опубликовано 8 марта 2010

Обычно понятие “2.0” соотносят с проектами на базе технологий Web 2.0 (например, Библиотека 2.0 – это библиотека, использующая технологии Web 2.0). Предполагается обычно два аспекта – контент созданный (улучшаемый) пользователями и наличие обратной связи проекта и пользователя. Материал, который я прочёл (благодаря наводке digital_books) не предусматривает (при беглом чтении я не нашёл) возможностей ни создания пользовательского контента, ни улучшения контента пользователем. А вот обратная связь предусматривается. Не нашёл я там возможности по изменению сюжета в зависимости от выбора читателя (книги с такой возможностью, насколько я помню, разрабатывались для Pocketbook), а вот взаимодействие с пользователем есть (проигрывание музыки/видео ро желанию читателя, перевод, толкование, произнесение слов и т.п..

Речь идёт о материале PC Pro (Text 2.0: the book that knows it’s being read)

и о проекте Text 2.0 (ролик автор статьи взял именно оттуда):

Очень интересно. Надо будет детально познакомиться

______________________________________

Интересно, насколько rich media content по отношению к книгам (определенный у ![]() digital-books см. Penguin показал, какими будут книги в iPad) соответствует понятию Text 2.0

digital-books см. Penguin показал, какими будут книги в iPad) соответствует понятию Text 2.0

Для последующего разбора:

ReadWriteWeb (E-Books: After the Hype and Before the iPad) и видеоролик

Комментарии к записи Text 2.0 – один из прогнозных проектов того, что ждет е-книгу отключены

Europeana: Годовой отчёт о деятельности

Опубликовано 8 марта 2010

в виде 23-страничного PDF на сайте Europeana (http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=df49b382-aa16-497f-8405-948b532dc0d7&groupId=10602)

в виде 23-страничного PDF на сайте Europeana (http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=df49b382-aa16-497f-8405-948b532dc0d7&groupId=10602)

Комментарии к записи Europeana: Годовой отчёт о деятельности отключены

Какой может быть судьба е-книги в Российских библиотеках

Опубликовано 3 марта 2010

В дополнение к моему посту от 02 февраля 2010 (Интернет-конференция в Ассоциации электронных библиотек) где описывались мнения о возможных путях решения проблем е-книги в библиотеке.

сайт Особая буква попросил процитировать их материал так (выполнил):

Microsoft обвинила Google в препятствовании развитию конкуренции и нарушении авторских прав.

«Ленинка на стороне Google » на сайте Особая буква

Получилось крайне неудачно. Искажён смысл того, зачем мне нужен материал.

Авторов интересует громкий скандал вокруг Google (подробно описанный в начале материала), а добавленные мнения по России… используются, IMHO, для “оживляжа”

Меня (и многих специалистов в России) “Дело Google” интересует скорей как пример того, по какому пути идти нельзя даже если очень хочется оцифровать и предоставить пользователям доступ к цифровым версиям имеющегося в стране книжного богатства.

“Дело Google” описывается часто и весьма грамотными специалистами и повторять я смысла не вижу. А вот мнение российских специалистов почти не слышно. Посему, наплевав на приличия, делаю перепост мнений российских специалистов:

Комментирует Александр Вислый, генеральный директор Российской государственной библиотеки

Google на самом деле ведет себя достаточно корректно. Я не обнаружил в Интернете ни одной русской книги, на которую бы еще сохранялись авторские права. Если действие авторских прав кончилось, кто угодно имеет право оцифровать книгу и делать с ней, что хочет.

Мы живем в нашем правовом поле, соответственно, и работаем в нем. Что РГБ сейчас цифрует? Мы сейчас цифруем то же самое – то, на что закончилось действие авторского права. Это 70 лет после смерти автора. К сожалению, это то, что с «ятями» и так далее. То есть всю ту литературу, которая вышла до начала XX века. Сейчас у нас на сайте порядка 70 тыс. произведений.

С книгами современных авторов сложнее. Для того чтобы перевести в цифровую форму книжку, на которую не кончилось действие авторского права, по нашему законодательству – а оно у нас с явным перекосом в сторону защиты авторского права, – у меня должен быть прямой договор с правообладателем. Представьте себе: я получил книжку, которая подписана «Петров И.Б.». Где мне этого Петрова И.Б. искать, чтобы заключить с ним вот этот самый прямой письменный договор? Поиск практически невозможен.

Потом еще нужно учитывать огромные объемы. Я не беру художественную литературу, не беру детективы – все то, на чем зарабатывают авторы. Только научной и образовательной литературы мы получаем в год 40 тыс. наименований. У этой литературы в среднем 2,5 автора на одно произведение. Это значит, что даже если оцифровывать только современный поток научной и образовательной литературы, мне нужно в год заключить 100 тыс. договоров. Это вещь абсолютно нереальная. Поэтому тут большие сложности.

Наша библиотека по своей сути содержит все современное знание на русском языке. К нам ножками в день могут прийти порядка четырех тысяч человек. За год мы можем обслужить порядка миллиона посетителей. Но что такое миллион посетителей в рамках нашей страны? Нас 140 млн человек, миллион из них читают [тут явная нестыковка. С учетом дальнейшего должно быть 100 миллионов из них читают]. Это значит, что каждый гражданин России раз в сто лет к нам может прийти ножками и получить возможность работать со всеми современными произведениями на русском языке. В рамках страны это ничто.

Единственный разумный вариант, когда все современное знание – я опять-таки не беру художественную литературу – переведено в электронную форму, хранится у нас, а человек не из дома (IV часть Гражданского кодекса не позволяет это ни при каких условиях), а придя в помещение своей библиотеки где-нибудь, скажем, в Хабаровске, может почитать с экрана все, что ему нужно. При этом еще одно условие: он не может сделать электронную копию. Он может только почитать с экрана и распечатать несколько страничек.

Но в любом случае, для того чтобы это все знание было переведено в электронный вид, нужно изменение законодательства, которое бы разрешало одной национальной библиотеке перевести в электронный вид произведение без письменного договора с автором. Это первый вариант.

Второй вариант: должна быть создана организация, которая на государственные деньги или на спонсорские, взяла бы на себя труд заключения этих ста тысяч договоров в год в пользу Российской государственной библиотеки.

И тот и другой варианты – возможны. И тот и другой варианты прорабатываются. Какой из них будет реализован – вопрос открыт.

Законодательный путь вроде бы проще. Но чтобы он был реальным, нужна достаточно большая кампания, чтобы авторы поняли, о чем идет речь. Что речь не идет, во-первых, о художественной литературе, на которой они зарабатывают себе на жизнь. Во-вторых, что речь идет только об образовательной и научной литературе – это те авторы, которые на 99 процентов пишут свои произведения в порядке выполнения служебных обязанностей. В-третьих, оцифровывается все это только одной библиотекой. И потом нельзя будет тиражировать это в электронной форме, а можно будет только прийти в библиотеку и почитать с экрана.

Вот это все нужно доносить. Это тоже огромный труд. И непонятно, что будет в конечном итоге проще – изменить общественное мнение в этом направлении и тогда принять поправки в законодательство либо создать организацию, которая займется заключением договоров.

И еще очень важный вопрос, на котором я принципиально настаиваю. Есть закон о библиотечном деле, и там есть абсолютно четкие формулировки: если что-то хранится в фонде библиотеки, то оно предоставляется читателю бесплатно. Это обязательно, иначе это не библиотека. Место, где книжку дают читать за деньги, можно называть как угодно, но не библиотекой.

Виталий Калятин, ведущий юрист по интеллектуальной собственности ГК «Роснанотех»

Поправки в IV часть Гражданского кодекса необходимы. Это сейчас признано на самом высоком уровне. В прошлом году у нас была разработана концепция изменений гражданского законодательства, в которой есть раздел и об интеллектуальной собственности. А в этом разделе прямо сказано, что нужно вводить в Гражданский кодекс норму об электронных библиотеках. То, что это нужно, – прямо в этом документе написано. А документ, соответственно, был утвержден президентом. Теперь он будет реализовываться.

Рабочая группа уже создана по разработке этих проектов. Мы, правда, еще не добрались до электронных библиотек, поэтому никакого конкретного текста на эту тему нет. Естественно, что даже если мы что-то разработаем, то это все равно будет частичным решением проблемы. Это будет решение проблемы с точки зрения гражданского права, а электронные библиотеки – более широкое, комплексное понятие. То есть и другое законодательство тоже нужно будет потом затрагивать.

Но сейчас, конечно, у электронных библиотек довольно сложное положение, потому что они вообще полулегально существуют, так как современное российское законодательство напрямую не допускает их существование. Им нужно получать согласие на оцифровку у каждого правообладателя и так далее.

Говорить о том, что есть однозначный перекос законодательства в сторону правообладателей, не совсем правильно. В каких-то местах у него, наоборот, не хватает прав. Но в отношении электронных библиотек здесь есть такой перекос. Поэтому предполагается создать понятие «электронные библиотеки» и разрешить им использовать литературу, так же как ее используют обычные библиотеки на определенных условиях – в частности, должны приниматься технические меры, которые позволяют контролировать использование этой электронной копии книги. Если библиотека не может этого сделать, тогда она не должна свободно распространять электронные книги.

При этом не любой человек может открыть сайт и назвать его электронной библиотекой – должен быть механизм аккредитации. Этих библиотек должно быть ограниченное количество, и они должны проверяться со стороны государства.

Что касается современной литературы и вопроса согласования авторских прав, то у нас есть много случаев свободного использования литературы. В Гражданском кодексе подряд идет несколько статей, которые прямо перечисляют, когда можно свободно использовать книги – например, в образовательных целях.

Если новые нормы появятся, то они будут предусматривать безвозмездное пользование произведений, когда речь идет о некоммерческом использовании. То есть, если библиотека просто создается как обычная библиотека, то для того, чтобы давать книги, а не для того, чтобы получать прибыль. В этом случае она не должна платить авторам. Но, конечно, может быть какая-то минимальная сумма покрытия технологических расходов библиотеки.

______________________________________

Мнение юриста меня, честно говоря, пугает. Весь опыт библиотечных поправок по оцифровке (у меня они описаны как поправки к закону о библиотечном деле) показывает, что издательское лобби при малейшей угрозе своим интересам (даже если угроза вымышленная) поднимает толпу “кричальников об изнасиловании культуры” и срывает принятие законопроекта.

Мнеие А.И. Вислого – это мнение специалиста с реальным опытом реального обслуживания реальных потребностей в реальной библиотеке. Если вынести “за скобки” понятное желание директора РГБ сделать свою библиотеку монополистом по оцифровке актуальной литературы и по предоставления доступа к ней, то мнение это чётко базируется на принципе МИНИМАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Это изменение минимально затрагивает интересы авторов и издателей, художественной литературы, издаваемой для продажи и извлечения прибыли и максимально соответствует потребностям объявленной руководством страны модернизации. Даже такое МИНИМАЛЬНОЕ изменение будет принимать ОЧЕНЬ СЛОЖНО, но предложенные г-ном Калятиным ОБШИРНЫЕ изменения затронут слишком многих и, как следствие, “продинамят” законодатели все предложения скопом и не пройдёт и МИНИМАЛЬНЫЙ вариант Вислого…

______________________________

Для интересующихся перипетиями принятия изменений (связанных с оцифровкой) в закон о библиотечном деле:

мой пост от 10 октября 2008 г. (Закон подкрался незаметно…) и пост от 28 октября 2008 г. (Президент подписал закон). Если пройтись по ссылочкам от них, то все перепетии выхолащивания законопроекта станут доступны

Новости не станут объектом копирайтного законодательства

Опубликовано 12 февраля 2010

В интернет — только со ссылкой

Минкомсвязи разработало новый вариант законопроекта о плагиате: из него исчезло право собственности информагентств на новости. Но интернет-сайты могут печатать без ссылок на оригинал только те новости, которые добыли самостоятельно, продолжают настаивать авторы поправок

Прошлой весной по инициативе «РИА Новости» в рамках совета по массовым коммуникациям при Минкомсвязи был подготовлен так называемый законопроект о плагиате.

Читать целиком

Lenta.ru (“Копипейст” новостей приравняют к административному нарушению) отмечат, что (!!!! слава богу !!!!!!) новости не станут объектом авторского права, как предлагали в предыдущем законопроекте. Теперь 9цитирую): документ сосредоточен только на борьбе с так называемым “копипейстом”. По словам заместителя генерального директора агентства РИА Новости Михаила Сафронова, авторы поправок хотят обязать интернет-СМИ всегда давать ссылку на первоисточник новости.

_____________________

Смешно конечно смотрится попытка вводить правила приличного поведения законопроектом, но, в отличие от попытки объявить новости объектом копирайта (со всем кошмаром, который отсюда воспоследует) ничего кошмарного от данного проекта я не ожидаю

Комментарии к записи Новости не станут объектом копирайтного законодательства отключены

В 1994 Roger Fidler “бежал впереди паровоза”, который сегодня (возможно) станет планшетом от Apple

Опубликовано 14 января 2010

Когда-то Apple Newton так опередил своё время, что принёс фирме сплошные убытки (а доходы получили те, кто пришли позже…). И вот появился новый герой, который создал прототип “таблетки” – она была создала 16 лет назад и тогда она “пришлась не ко двору” и в серию не пошла.

Если верить Huffington Post (Apple’s New Tablet? Been There, Done That), то 16 лет тому назад Roger Fidler попал на вершину мира газетных технологий. На базе ноутбука Apple Macintosh Duo и 15″ монитора Radius Pivot 15″ , ориентированного в вертикальном направлении был создан прототип тонкого (примерно один дюйм тогда было “тонкий”) electronic tablet, который должен был революционировать печатое дело (print media).

Устройство, чуть больше внутриофисного конверта должно было показывать текст, графику, играть музыку и видео – в цвете- и быть всегда с Вами. Устройство должно было питаться от перезаряжаемых батарей и иметь возможность соединяться с информационными источниками.

Напомню, что это был 1994 год Задолго до Amazon’s Kindle или HP’s Slate или Sony’s Digital Reader или Hearst’s Skiff. И уж конечно задолго до Apple’s rumored tablet device (ожидаемог, по слухам, планшета от Apple).

Fidler работал на Information Design Lab, которая разрабатывала инновационные решения для ныне не существующей медиа-компании Knight Ridder. В то время фирма владела более чем 30 газет – включая Miami Herald, Philadelphia Inquirer и San Jose Mercury News – и собиралась хапускать эфирное и кабельное TV. (Автор переводимого материала сообщает, что в то время был top editor in San Jose и assistant VP/News в Knight Ridder вплоть до её продажи в 2006.)

Это был золотой век газетного бизнеса, который давал уровень рентабельности в 20-30%. Офисы в London, Tokyo и Johannesburg были общим местом. Немногие предполагали, что эти времена вскоре закончатся, хотя кое-кто уже догадывались, что “технологии за углом” могут изменить наши жизни навсегда.

Fidler, участвовал в экспериментах с videotext, который в 80-е назывался Viewtron, сказал, что газетный бизнес находится на грани революции, которую он назвал “Media-morphosis” (Медиа-Морфоз или Медиа-развитие)

“Все формы медиа, которые мы знаем сегодня, трансформируются в ближайшие 10-15 лет,” говорил он в рекламном ыидеоролике.

“Важной частью этой революции будет появление electronic tablet….Tablets буут принципиально новым классом компьютеров. Они будут весить около 2 фунтов. Они будут портативны и будут иметь дисплей, сравнимый по качеству с чернилом на бумаге (ink on paper). Они будут способны комбинировать text, video, audio и graphics вместе. И они станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни к концу текущего века” говорил изобретатель на видео. “Мы, возможно, по прежнему будем использовать компьютеры для создания информации, но для общения с информации мы будем использовать планшеты (tablet).”

К сожалению, идея планшета от Fidler не была воплощена в реальном продукте и “рассосалась”. Позже в интервью он говорил, что технология изготовления экранов тогда была непригодна для того, чтобы реализовать идею (экраны потребляли слишком много энергии). Поэтому финансирование “накрылось”, Boulder lab (где он работал) была закрыта, а промышленность переорентировалась на то, что обеспечивало ежеквартальную выручку и приобретения – younger readers (первые модели устройств чтения) и World Wide Web.

Fidler сейчас инициировал Digital Publishing Initiatives в Donald W. Reynolds Journalism Institute (входит в University of Missouri) и помогает устанавливать стандарты для e-readers и планшетов.

Но, конечно, мы знаем ТЕПЕРЬ, что Roger Fidler был прав. Просто он (и его команда) появились на несколько лет слишком рано.

Есть видеоролик с прототипом (На video.google.com)

Справка об авторе исходного материала:

Bryan Monroe is a visiting professor at Northwestern University’s Medill School of Journalism. He was the former president of The National Association of Black Journalists (NABJ), editorial director of Ebony and Jet magazines and assistant vice president/news at Knight Ridder. He has also been a regular contributor to CNN and helped lead the team in Biloxi, Miss., that won the 2006 Pulitzer Prize for coverage of Hurricane Katrina. He can be reached at www.bryanmonroe.com.

_________________________

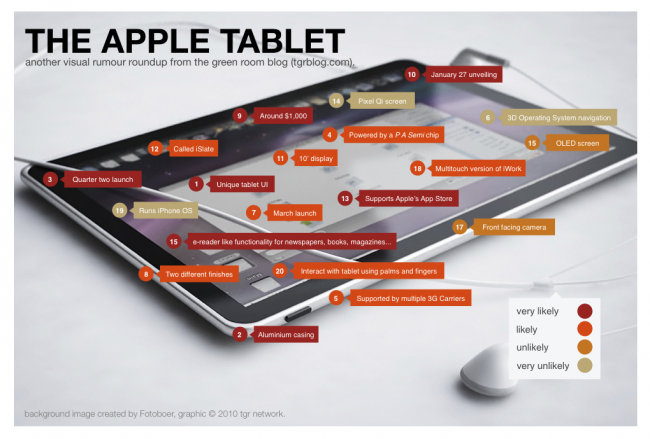

Кто дошёл до этого места, тому предлагается отличная подборка первоисточников слухов про “почти реальный” планшет от Apple (щёлкните мышкой по изображению, чтобы увидеть подробности):

Номера слухов в подборке соответствуют номерам на схеме (щёлкните мышкой по схеме, чтобы увидеть эти номера)

_______________________________

Пустячок, но приятно:

Материал (точнее эхо-копия на ЖЖ) процитирована в основном ЖЖ (http://www.livejournal.ru/tech/themes/id/111)

В посте от 01 мая 2011 (Видео к старому посту) снова появилась эта тема и появился видеоролик: