Обзор PocketBook Pro-912

Опубликовано 27 ноября 2011

Когда Pocketbook вывел 10-дюмовки с экраном e-ink, то вариантов было два:

- Pocketbook Pro-902 – экран не сенсерной, WiFi. С ним удивляло отсутствие сенсорности (при таком экране и при выходе в Интернет это удобно), но радовало отсутствие модуля 3G, который заметно увеличивает цену, но функционально ничего не прибавляет

- Pocketbook Pro-903 – сенсорный экран и WiFi и (на мой взгляд) лишний модуль 3G и, как следствие, “задранная” цена (почти до уровня iPad)

На мой взгляд, Pocketbook Pro-912 – это “работа над ошибками”. Фактически, это Pocketbook Pro-903 минус ненужный 3G. Функционально ничего не потеряно, а цена стала более пристойной. WinLine предлагает достаточно подробный (Обзор ридера PocketBook Pro 912 Education)

На мой взгляд, отсутствие модуля 3G делает устройство приемлемым для библиотек (WiFi позволяет выйти в локальную сеть, которая подконтрольна библиотеке, а 3G позволяет выйти в Интернет неконтролируемо, т.е. позволяет утащить е-книгу (отослать, например по почте), что запрещено библиотеке копирайтным законодательством

Статусная рента и информация

Опубликовано 26 ноября 2011

Президент, как-то, пояснил, что технологической основой коррупции чиновников является “статусная рента” – техническая возможность мешать чему-то и регулярная возможность монетизировать временный отказ от такой возможности. К сожалению, сама идея получения статусной ренты, как альтернативы честному труду, становится всё более популярной. Зачем работать, если можно вымогать статусную ренту от тех, кому всё ещё хочется работать… Вот очередной пример:

В посте от 27 июля 2011 года (Копираст, мать его…) я писал о наследнике Циолковского, который требует вернуть ему архив Циолковского, переданный в 1948 году в Академию Наук, где его бережно сохранили, оцифровали и сделали общедоступным через Интернет. Более 60 лет архив интересовал только Академию и тех, кого интересовали труды Циолковского. И, вдруг, “нарисовался” претендент… И никакя не мог понять, зачем это новоявленному копирасту надо… Копирайтные ограничения на текст истекли в 2005 году (умер Циолковский в 1935 году, 70 лет истекли в 2005), т.е. ДО подачи иска.

Lenta.ru (Правнук Циолковского решил помириться с правительством РФ) приоткрыла завесу. Материал я процитирую, а свои комментарии дам, как обычно, в квадратных скобках:

Правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров предложил правительству РФ заключить мировое соглашение по иску о рукописях ученого, сообщает 25 ноября “Интерфакс” со ссылкой на представителя истца.

В июле 2011 года Самбуров подал гражданский иск к правительству РФ с требованием отменить распоряжение совета министров СССР от 13 апреля 1948 года о передаче архива Циолковского академии наук. Кроме того, Самбуров просил передать ему права на публикацию архива прадеда. [Понятно, что право на публикацию, точнее возможность запретить её, является практически идеальной базой для получения статусной ренты]

В проекте мирового соглашения, предложенном Самбуровым, истец просит не отменять распоряжение 1948 года [понятно, что ни одно государство не рискнёт пойти на прецедент такой отмены – так и до реституции недалеко…], а просто признать его недостаточным основанием для постоянного хранения. По словам представителя Самбурова, в 1948 году речь шла о временном хранении архива. При этом Самбуров не предлагает вывозить рукописи Циолковского из Российской академии наук, а хочет, чтобы с ним заключили договор о хранении.[Понятно, что возможность мешать тут минимальна, но возможность получить статусную ренту только за то, что не будет мешать архиву эффективно работать, остаётся ]

Ожидается, что ответ по мировому соглашению представитель правительства даст на следующем заседании суда 16 декабря.

Самбуров обратился с иском о признании наследственных прав только в 2011 году, потому что до этого на документах был гриф “секретно”. [Интересно, кто же это у нас такой смелый, что оцифровал и через 3 года после истечения копирайтных ограничений выложил в свободный доступ материалы с грифом “Секретно”] В июле представитель истца не исключал, что Самбуров будет просить вернуть архив, но обещал, что к рукописям будет свободный доступ [Раз можно мешать доступу, то за отказ от своего права мешать можно требовать статусную ренту].

Архив Циолковского, основоположника современной космонавтики и автора работ по аэродинамике и воздухоплаванию, состоит из 31 тысячи 680 листов архивных документов, объединенных в 1979 дел. В 2008 году он был оцифрован и выложен в общий доступ на сайте РАН.

Итак, наследник бьётся за возможность получить хоть какую-нибудь возможность мешать эффективному функционированию проекта. Если такой возможности не будет, то придётся работать самому, а не получать статусную ренту…

Гляжу я на эту борьбу за “право мешать” и становится понятным за что борются наши копирасты – борются они за своё право мешать доступу к информации как за предпосылку возможности получать статусную ренту за то, что хоть кому-то хоть на каких-то условиях не стали мешать… И меньше всего при этом “перепадает” авторам, которым после смерти не достаётся вообще ничего – статусную ренту получат вовсе не они, а те, кто к созданию произведений никак не причастен…

Так может пора хоть немного ослабить “копирайтную удавку” и согласовать (вступившим в законную силу правовом акте) легальную технологию доступа к информации. На мой взгляд (и опыт развитых стран это подтверждает) проще и эффективнее всего организовать такой доступ через сеть библиотек (максимально согласовав интересы граждан, экономики и авторов). Однако, Россия обожает на себе доказывать, что некий вариант (неприменимость которого всем очевидна из общих соображений) действительно неприменим. Можно попробовать и другой вариант… Чем скорее станет очевидно, что “другой вариант” нежизнеспособен, тем быстрее придём к работоспособному варианту.

Россия, похоже, в данном случае решила доказать всему миру, что непринятие решений вовремя грозит тяжкими последствиями… И пока не докажет того, что все понимают, мы даже не начнём готовиться к “неправильному” варианту, без которого в России перейти к работоспособному законожательству просто немыслимо…

Комментарии к записи Статусная рента и информация отключены

Неприятие копирайта – застарелая тенденция

Опубликовано 25 ноября 2011

Ассоциация Интернет-издателей процитировала (Кори Доктороу: «Пора заканчивать болтовню про копирайт»). Эксперт он известный и его “любовь” к копирайту известна так давно, что я с удовольствием процитирую этот перевод/пересказ его статьи (Cory Doctorow: It’s Time to Stop Talking About Copyright) целиком:

Я придумал этот текст в 2008 году, когда писал редакционную статью «Почему я против копирайта», в которой речь шла о хитром балансе между творчеством, культурой и отношениями между аудиторией и творцом. Эта проблема всегда была непростой, а интернет сделал её ещё сложнее, поскольку ключевой момент правил копирайта — копирование — является внутренне присущей функционированию интернета и компьютеров. На самом деле никогда не происходит «загрузки» вебстраницы — вы просто делаете её копию. И в действительности нет такой вещи как «чтение» файла с жёсткого диска — вы просто копируете его в память.

История современного регулирования интернета и копирайта восходит (по меньшей мере) к 1995 году и слушаниям по Национальной информационной инфраструктуре Эла Гора, на которых Брюс Леман, отвечавший за копирайт при Билле Клинтоне, протолкнул расширение новых копирайтных правил для сети. Эти предложения были вполне сумасшедшими, так что Гор послал Лемана в Женеву, где инициировал принятие «Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву», ставший американским законом в 1998 году как «Закон об авторском праве в цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act).

Мы начали спорить о копирайте и интернете по меньшей мере 16 лет назад, и продолжаем мусолить одни и те же ставшие привычными аргументы.

Но самое смешное произошло в XXI веке: копирайтная политика подходит к своему концу. Потому что любое копирайтное регулирование оказывает сейсмическое воздействие на Интернет. И еще потому, что нельзя регулировать копирование без регулирования Интернета.

Возьмем, к примеру, «ответственность посредников» — абстрактное понятие, которое интересует только настоящих копирайтных фанатов. По закону ответственность посредников относится к сервис-провайдерам другим институциям, которые передают или предоставляют хостинг для материалов, нарушающих копирайт. Один из главных вопросов, бурно обсуждавшихся в дискуссиях вокруг копирайта все 16 лет, — следует ли считать сервис-провайдеров и хостинги и прочих «посредников» отвественными за нарушения их пользователей, и если да, то при каких обстоятельствах.

Но это это не политика в сфере копирайта. Посредники хостят кучу материалов, которые не имеют отношения к копирайтным войнам, — предвыборные политические ролики, реальные аккаунты военных преступников, приватные ролики с детками, купающимися в ванне, переписку между врачами и пациентами (или адвокатами и клиентами) и много всего другого.

Viacom в его миллиардном иске против YouTube требует суд заставить посредников ликвидировать приватность их сервисах, чтобы каждый файл могли проверить боты копирайтной гвардии. Если бы Интернет состоял только из развлекательного контента, то в этом был бы какой-то смысл, но развлечения в Интернете — это интермедия, в то время как главные события происходят, когда мы в сети онлайн.

Теоретики звукозаписывающей индустрии требуют от судов, чтобы они объявили университеты и колледжи ответственными за нелегальную загрузку музыки учащимися, пока индустрия не понатыкает во все сети шпионских программ, которые будут отслеживать «плохой контент». Если бы сети в кампусах и правда были только кабельными сетями по доставке ТВ- и радиопрограмм, то это имело бы какой-то смысл, но для университетов главное, что в Интернете можно проводить исследования, а всякие развлечения — лишь для перерыва в научных занятиях.

Индустрия развлечений в Великобритании, Новой Зеландии и Франции сумела пробить законы, в соответствии с которыми по обвинению с нарушении копирайта можно отключать от интернета целые домохозяйтсва. В этом был бы смысл, если бы сеть была как кабельное телевидение. Однако для всех в мире сеть — это работа, социализация, здоровье, образование, доступ к инструментам и идеям, свобода слова, собраний и прессы, а также способ политического и гражданского участия.

Больше нет никакой «политики в сфере копирайта». Любая современная политика копирайта становится политикой в сфере Интернета, политикой, которая затрагивает все аспекты того, как мы используем сеть.

А поскольку мы переходим от мира, в котором у всего, что мы делаем, есть сетевое измерение, к миру, в котором всё, что мы делаем требует сети, и скоро уже не будет никакой «политики Интернета», но просто — политика.

С правилами, на которых строится с цепочка поставки развлечений, всё понятно, но имейте в виду перспективу: когда мы «решаем» копирайтные проблемы за счет Интернета, мы решаем их за счет всего общества XXI века в целом.

Музыкант Дон Хенли высказывается в «USA Today» в поддержку вроде бы направленного на борьбу с нарушениями копирайта законопроекта PROTECT-IP, который может установить режим государственной цензуры в Интернете в США, он говорит, что о свободе слова тут речь не идет, потому что «пиратство» вовсе не свобода слова.

Вот почему пора прекратить болтать о копирайте и творчестве, и начать говорить об Интернете. Потому можно быть таким же умным и талантливым, как Дон Хенли, и все еще считать, что развертывание системы слежки и цензуры за всем, что происходит в сети — это ради «пиратства».

И пока мы будем и дальше вести споры об авторстве, творчестве и публике, вместо того, чтобы говорить о свободе слова, неприкосновенности частной жизни и добросовесности, тем больше мы будем подчинять будущее всего общества бизнес-интересам и провалам одной-единственной индустрии.

______________-

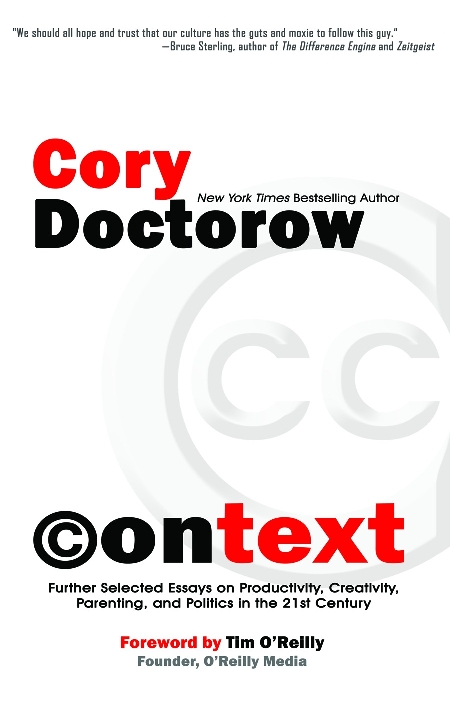

В моём посте от 24 ноября 2011 (Сreative Commons в действии) показаны его принципы “в действии”. Подборка материалов Кори Доктороу доступна в Creative Commons

Комментарии к записи Неприятие копирайта – застарелая тенденция отключены

Яндекс не хочет участвовать во внесудебных расправах

Опубликовано 24 ноября 2011

В добавление к моему посту от 21 ноября 2011 (Внесудебные расправы в «оплоте демократии»), где я рассказывал о том, что “их” копирасты “передрали” у наших копирастов тягу к внесудебным расправам по копирайтным мотивам. И вот “два мира, две судьбы”:

- (Google удалил пиратские ссылки на книги издательства “Эксмо”) – Lenta.ru со ссылкой на Ведомости (Чистка по запросу) рассказала о готовности иностранного поисковика участвовать во внесудебных расправах против тех, кого копираст считает нарушителем БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА, которое признавало бы кого бы то ни было нарушителем и о мнении Яндекс:

В свою очередь, представитель компании “Яндекс” Очир Манджиков отверг возможность введения подобных мер крупнейшим российским поисковиком. По его словам, частичное удаление результатов поиска, согласно российским законам, “будет, по сути, цензурой и нарушением права граждан на свободный поиск информации”. - (Издательство “Эксмо” подало в суд на “Яндекс”) – ну не нравится им отказ Яндекс участвовать во внесудебных расправах:

Поисковик отказался цензурировать поисковую выдачу, предложив издательству обращаться к администрации ресурсов, размещающих пиратский контент. В случае, если информация будет удалена с этих сайтов, “Яндекс” перестанет находить ее. В отличие от “Яндекса”, который отказывается цензурировать выдачу и удалять ссылки без судебного решения, компания Google по запросу правообладателей может скрыть из поисковой выдачи пиратские ресурсы. Так, в апреле 2011 года по запросу “Эксмо” из российской версии поисковика были удалены ссылки на 106 сайтов (446 страниц) с пиратскими копиями книг, права на которые принадлежат издательству.

Вот интересно. У нас ещё есть презумпция невиновности или у нас уже копиразм (самовластие копирастов, получивших право и возможность пополнять свой кошелёк путём внесудебных расправ)?

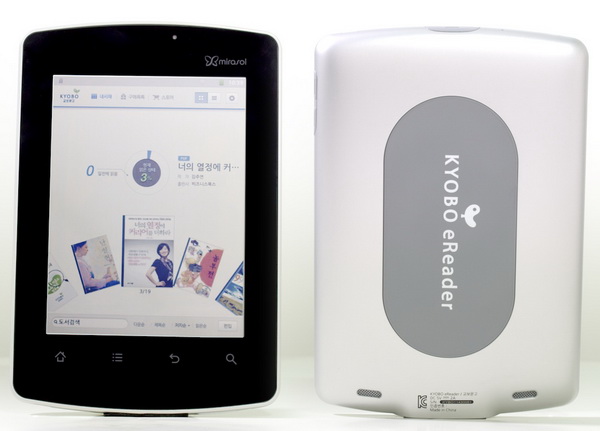

Две новости про Mirasol

Опубликовано 24 ноября 2011

Давненько не было данных про эту технологию цветных экранов для ридеров. Последним, на моей памяти, был видеоролик с выставки MWC-2011 (февраль 2011):

Qualcomm mirasol display at Mobile World Congress 2011

И вдруг информация “полилась рекой”.

Компьюлента сообщает, что (Устройства с дисплеями Mirasol в текущем году не выйдут). Цитируем целиком:

Компания Qualcomm намерена вложить почти $1 млрд в строительство завода по производству дисплеев, выполненных по методике Mirasol.

Сообщается, что сооружение предприятия, которое расположится на Тайване, уже началось. Завод заработает ближе к середине 2012-го, а первые коммерчески доступные продукты с экранами нового типа появятся на рынке во второй половине следующего года. Ранее предполагалось, что такие устройства выйдут до конца 2011-го.

Дисплеи Mirasol используют технологию интерферометрической модуляции IMOD (Interferometric MODulation), суть которой сводится к формированию цветного изображения методом интерференции световых волн. Подробнее о принципе работы панелей можно узнать здесь.

У Qualcomm уже есть прототипы устройств с 5,7-дюймовыми дисплеями Mirasol. Разрешение таких экранов составляет 1024×768 пикселов; допускается отображение анимации и видео со скоростью до 30 кадров в секунду. По сравнению с обычными ЖК-дисплеями сопоставимого размера энергопотребление Mirasol-панелей может быть до десяти раз ниже. При необходимости экраны дополнительно комплектуются фронтальной светодиодной подсветкой, благодаря чему изображение хорошо читается при слабом освещении или в тёмное время суток.

Ожидается, что панели нового типа найдут применение в ридерах, планшетах и других гаджетах.

Первоисточником был двухстраничный материал Technology review (E-Reader Display Shows Vibrant Color Video). Вторая страница (тут). Материал рассказывает насколько крут экран по такой технологии. Смена изображения настолько быстрая, что можно показывать даже видео. Материал сообщает, что появление возможно в следующем 2012 году (про то, что его не будет в этом, 2011 году не говорится)

[email protected] сообщает, однако, что уже появилась в продаже (Первая в мире читалка с дисплеем Mirasol). Процитирую целиком:

Новинка получила название Kyobo e-Reader, и уже доступна в сети южнокорейских книжных магазинов по цене 310 долларов. По умолчанию устройство получит доступ к электронному магазину Kyobo, содержащему более 90 000 изданий.

Ридер работает под управлением сильно модифицированной ОС Android 2.3

Новинка получила сенсорный 5,7″ дисплей с разрешением 1024×768 пикселей, одноядерный процессор Qualcomm Snapdragon S2 с частотой 1 ГГц, оснащена 512 МБ оперативной и 2 ГБ встроенной памяти, а также слотом microSD.

Толщина ридера не превышает 13 мм, вес устройства составляет 340 г.

краны, выполненные по технологии Mirasol, могут показывать цветное изображение, характеризуются быстрым обновлением страниц и крайне низким энергопотреблением (почти как у дисплеев E-Ink).

Производитель утверждает, что Kyobo e-Reader сможет проработать от одной зарядки несколько недель. При этом он должен использоваться по назначению не более 30 минут в день с выключенным Wi-Fi модулем и установленной на уровне 25% подсветкой.

Странные в Южной Корее представления о продолжительности чтения – 30 минут в день… Понятно, что до e-ink по времени автономной работы устройству далеко. “На вскидку” время работы – одного порядка с временем работы iPad при экране с диагональю почти вдвое меньше…

Вообще, судя по характеристикам (они совпадают с тем, что, что раньше считалось прототипом) устройство “обкатывают” на людях… О реальных продажах в США и Европе (Даже в Японии и Китае) дело, похоже, пока не идёт

Если удастся при подобной цене ($300-400$) получить достаточно длительное время работы в сочетании с Android (при сенсорном экране и пристойном разрешении можно ожидать и вполне стандартную версию Android вместо переработанной) , то “просматривается”, на мой взгляд, неплохое конвергентное устройство по вполне приемлемой цене. Конечно, это не будет “убийца iPod” – устройства “живут” в разных нишах, но (если удастся в серию перейти достаточно уверенно) продаваться такое будет, на мой взгляд, неплохо (хотя, конечно,качество отображения цветов, на мой взгляд, далеко от идеала)

_____________________

Есть пресс-релиз Mirasol и его перевод/пересказ.

Сreative Commons в действии

Опубликовано 24 ноября 2011

Новая книга

доступны для скачивания под лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike license, which lets you share it, remix it, and share your remixes, provided that you do so on a noncommercial basis.

Радует богатство форматов. Есть html (из него легко сделать привычный для России FB2, ePub и PDF (и ещё несколько менее востребованных в России)

Первая книга серии со скидкой

Опубликовано 23 ноября 2011

Это новая стратегия очередной скидочной компании Литрес (-20% на 11 заглавных книг легендарных серий) по которой вы покупаете “первые книги легендарных серий со скидкой 20%! Мы (ЛитРес) выбрали 11 лучших книг, которые дали начало популярной серии. Только до 25 ноября на эти книги действует скидка 20%! Также при покупке всей серии Вы получаете дополнительную скидку 15%!”

Гляжу я на эти предложения и не всё понимаю. По идее, фирма заинтересована в том, чтобы до этого списка добрались как можно больше людей (купил первую книгу серии, с большой вероятностью и другие книги серии купит), но я не сумел найти как до этого списка добраться с главной страницы Литрес (места, с которого “приходят” завтрашние покупатели, которые ещё на рассылку Литрес не подписаны и вполне могут стать покупателями так и не подписавшись на рассылку). Через раздел “Новости и акции” я сюда попасть не сумел…. Почему нет ссылки с главной страницы как на “акции” я не понял

Очередное “продвигающее предложение” на тему “купи на сумму не менее и получишь…” удивило интересным подходом. Так получилось, что купил я больше чем на лимитную сумму. Ну и… Понятно, что в такого рода акциях велик элемент случайности, но декор-то соблюсти надо… Ну выполнил человек условия акции – сообщите “вы стали участником акции такой-то с iD таким-то – высылаем дубликат сообщения на e-mail – С такого-то числа там-то посмотрите не выиграл ли ваш iD”. Вот такие нехитрые мелочи, на мой взгляд, создают фирме имидж надёжного партнёра. А их отсутствие работает на антиобраз…

Давно уж не смотрел серию “Герцог Арвендейл” Злотникова. Когда-то я купил у Литрес 1 и 2 книгу серии и изображал из себя самовар (пыхтел, шипел и плевался кипятком по поводу того, что не худо бы и третью книгу серии выставить для продажи). И писал и на выставках “за фалды дёргал”. Давно уже устал добиваться, скачал халяву и прочёл. Тут вижу, что давно купленную первую книгу мне предлагают купить со скидкой 20% или все три с 15% скидкой… Понятно, что когда я сегодня обнаружил, что наконец-то появилась третья книга (чего я столько требовал), то я её оплатил за 100%, хотя давно прочёл скачанную бесплатно… На мой взгляд при таких предложениях надо передавать не первую книгу в серии, а первую книгу в серии, которую покупатель ещё не купил. Как вариант, возможно стоит тем, кто уже купил без скидки книгу, которую сейчас предлагают со скидкой – предлагать скидочный сертификат (уж больше или меньше, чем на сумму не полученной скидки – это вопрос стратегии). Ясно, что для покупки чего-то целиком, мелкого сертификата не хватит и покупатель вынужден будет добавить “живые” деньги, чтобы его израсходовать…

В любом случае. очень интересно наблюдать за попытками Литрес “продвигать товар”.

Плохо верится

Опубликовано 23 ноября 2011

lenta.ru (Вину за поломки читалок возложили на сканеры в аэропортах) пересказала (- Amazon Kindles ‘damaged by airport scanners’ – The Telegraph, 19.11.2011) – материал о серии поломок Kindle (про ридеры других фирм не сообщается) после прохождения рентгеновских сканеров в аэропортах. Процитирую выборочно:

Сразу несколько владельцев читалок Kindle обвинили в поломке своих устройств сканирующее оборудование, установленное в аэропортах, передает The Telegraph.

Пользователи сообщают, что после прохождения процедуры досмотра в аэропорту читалка, которая находилась в багаже, перестала работать. На экране появились сторонние символы, а само устройство не реагировало на нажатие кнопок.

Мнение о том, что причиной может быть статическое электричество я опущу. А вот реакция Amazon примечательна:

Компания Amazon, производитель читалок Kindle, также отметила, что рентгеновские лучи в сканерах не могут нанести вреда устройству. Amazon согласилась заменить испорченные читалки на исправные.

Amazon по гарантийным обязательствам не должна за такие поломки отвечать, а решила ответить… И, на мой взгляд, не из=за статического электричества, а из-за механической хрупкости комплекса “читалка+экран”. Вполне могу поверить, что фирмы, которые попытнее в выпуске ридеров с e-ink. уже получили подобные отказы и, видимо, уже встраивают в выпускаемые устройства средства от повреждений. Плохо я в статику верю, а вот в то, что владелец ридер (как максимум, в чехле) положил на ролики перед сканером, а сам пошёл через “рамку” и задержался там на минуту-другую вполне верю. А за это время ридер давно уже прошёл сквозь сканер и съехал по роликам… И что ему встречалось по дороге и что на него “наехало” в других сумках сказать сложно… А экранчик у них слабенький… Его продавить несложно, а если под экраном “неудачные” детали ридера, которые при продавливании будут повреждены, то вполне вероятно повреждение экрана и отказ включаться. Но сие – явная конструкторская недоработка и, думается, именно поэтому Amazon заменил устройства и оставил себе повреждённые для анализа и внесения изменений в конструкцию…

Комментарии к записи Плохо верится отключены

Беспокойство не о том

Опубликовано 23 ноября 2011

Библиотекари обожают “опасаться”. Интернет уже стал безальтернативной неизбежностью, а в библиотечной среде популярен был дискурс на тему “Интернет. Добро он несёт или зло”

После того, как президент (если не ошибаюсь) пообещал, что ВСЕ библиотеки получат Интернет, “опасаться” стало поздно. Теперь, новой причиной “опасаться” становятся е-книги. И добро бы ограничились темой “Печатная книга и электронная. Добро она несёт или зло”. Это, ведь, абсолютно нормально не иметь десятками лет нормального комплектования печатной книгой (при тиражах в единицы тысяч, иногда в единицы сотен, экземпляров нужных библиотекам печатных книг физически не хватит даже при наличии средств у библиотек) и не думать об альтернативе, которая может сделать доступной любую книгу в любой библиотеке для любого пользователя. Технически такая альтернатива есть и неплохо проработана. Законодательно она отработана, например, в США. Похуже – в Европе, но и там всё возможно. В России актуальные электронные книги (находящихся под действием копирайтных законов) в очень сложном положении. В библиотеках запрещён абонемент актуальных е-книг и до предела ограничено обслуживание в режиме ЧЗ.

Вместо того, чтобы поставить вопрос ребром: “Господа Президент/Премьер! Вы нам обеспечите Интернет. Спасибо, хотя это надо было обеспечить за пару выборов назад. Но, если хотите получить голоса библиотекарей и пользователей библиотек, обеспечьте нам возможность эффективно и полноценно обслуживать пользователей е-книгой” библиотекари начинают “опасаться” е-книг. Причём, не поймёшь, чего они опасаются больше: ридеров или того контента, что с их помощью можно читать…

Прекрасный пример приведён в посте. который написала кемеровский библиотекарь (Людмила Летунова (Копытова)). Я, конечно, плохо переношу блоги на платформе @mail.ru Обычно ею пользуются недоросли, которые (судя по всему, с ведома и с помощью “платформы” и её администрации) так активно занимаются (на мой взгляд) малопристойными методами продвижения путём вербовки “френдов” для взаимной накрутки рейтинга, что для меня платформа скомпрометирована. Однако, судя по всему, в регионе библиотекарей обучили работать именно с этой платформой. Но даже нелюбовь к платформе не помешало мне ВОСХИТИТЬСЯ обсуждением в сообществе (Что бы почитать) на той же платформе на тему (Электронные книги. Не начало ли это конца библиотекам?). Тема. казалось бы. серьёзная, да и Кемерово (на мой взгляд) отнюдь не является библиотечной провинцией. Толковые преподаватели КемГУКИ готовят, на мой взгляд, профессиональных библиотекарей. И, казалось бы, есть кому и вывести библиотекарей в светлый мир технологий Web 2.0. Есть и кому рассказать про Web 3.0 и перспективы для библиотек… И поучаствовать в обсуждении, казалось бы, есть кому. А тут, обучили людей работать с конкретной блог-платформой (наихудший, на мой взгляд, выбор из возможного, но сие – дело вкуса) и оставили один на один с тревогами про завтрашний день и влиянии на него новых технологий…

Самое, на мой взгляд, страшное – потеря темы обсуждения и её подмена псевдотемой о сравнении печатной и “непечатной” книги. Сие показывает, что модератор сообщества напрочь не справился в данном случае со своими обязанностями (главная из которых “гасить” попытки увода обсуждения от заявленной темы). Эта часть обсуждения забавна (чужие фобии, которые тебе лично никак не мешают, весьма забавны “со стороны”), но интереса (во всяком случае, для меня) не представляет.

А вот обсуждение “по теме” уже интересно. Когда пишут (цитирую):

Пока не думаю, что книжные магазины закроются, как и библиотеки. Во-первых, у нас в стране компьютеры с интернетом есть не у всех , а качать ведь откуда-то надо? Многие ещё и не умеют этого делать – то есть качать. Кто-то плохо видит на мониторе, кто-то просто любит держать в руках бумажную книгу и перелистывать страницы… В ближайшее время, считаю, традиционная книга не отомрёт, хотя падение спроса в книжных магазинах налицо и теперь.

Что касается библиотек, для них я вижу угроз меньше, чем для книготорговли. Люди ходят туда не только за книгами, а вообще за информацией и досуговыми услугами. В библиотеку ходит немало людей, которые пока не готовы отдать деньги за букридер – по причине их (денег) недостатка, а также по вышеперечисленным причинам.

Я, к примеру, могу читать книги там, где мне удобно в каждый отдельный момент времени: на мониторе ПК, на букридере, бумажную книгу. Но если это ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, если мне оно доступно на бумаге, если мне это удобно – я предпочту бумажную книгу.

то, конечно, “страшненько”. когда светлое будущее библиотек связывают с бедностью населения, но (и это радует) смещение потребностей в библиотеке определено достаточно точно. А вот “вброс” по сравнение печатной и “непечатной” книги был явно лишним – это интересный пример “нечаянного троллинга” (надо будет у себя отметить при описании библиотечного троллинга) был явно лишним. А тут модератор не напомнил, что надо придерживаться темы и… “море флуда”… Порадовал следующий коммент:

Вспомните историю. Появилось радио-спорили, что легче прослушать радиопостановку, чем прочитать книгу. С телевизором еще проще-посмотрел фильм, снятый по сюжету книги и не надо читать и т.д. И что в итоге-книгу читали и будут читать. Встаньте на место любителя чтения не так хорошо разбирающихся в книжном мире, он просто хочет что-нибудь почитать. И это что-нибудь может посоветовать только профессионал. И какая разница в каком виде это будет книга. И потом как правильно заметили коллеги, люди идут в библиотеку не только за информацией, а за общением. Особенно это заметно в детской библиотеке, когда ребенку необходимо общение со взрослым, который спокойно выслушает его и даст советы

Очень умно и точно. И, кошмарный, на мой взгляд коммент (от технически “подкованного” специалиста):

Абсолютно демократично отношусь как к чтению бумажной, так и электронной книгам. У нас не всегда имеется то, что хотелось бы почитать, и тогда где брать??? Включаю торрент, скачиваю и читаю то, что именно на данный момент мне необходимо (имею в виду худлит). А насчет электронных книг и заката библиотек – солидарна с Н.И. Гендиной – в библиотеке всегда найдется материал, который не найдешь в Инете, главное, чтобы он был востребованным!

Серьёзный, технически грамотный, специалист гордится тем, что сам он качает с торрентов (подтверждая классический тезис копирастов “библиотека – пособник пиратов”) и надеется. что либо другие будут не такие грамотные (и придут в библиотеку), либо в библиотеке будет хоть что-то (что не успели отправить “в торренты” и за чем хоть когда-нибудь придёт хоть когда нибудь хоть кто-нибудь. Ну, нужно же понимать, что технологическая доступность халявы не означает, что ТАК МОЖНО. Понятно, что правовые аспекты доступа к легальному контенту в российской библиотеке “хуже любого кошмара”, но уж если БИБЛИОТЕКАРЬ умеет торрентами пользоваться, то надо как-то о ЛЕГАЛЬНЫХ технологиях подумать . А мысли такой, к сожалению, я не увидел. И не увидел, к сожалению, мысли о том, что роль библиотеки отнюдь не в том, чтобы быть “хранением редкостей” (они почти все уже вышли из под копирайтных ограничений и в ближайшее время будут оцифрованы и будут в свободном ЛЕГАЛЬНОМ доступе повсеместно), а быть источником сервиса по поиску, оценке и отбору…

Пока “закипал” от восторга, глядя на “море флуда”, увидел мнение понимающего реальные перспективы книги печатной и электронной (Andrey Lubensky), которое с удовольствием цитирую:

Есть такие мнения: “По прогнозу, сделанному компанией Sony, в 2015 году бумажные издания будут значительно уступать по популярности электронным книгам. Президент Sony Стив Хабер предположил, что через пять лет объём выпускаемого цифрового контента в разы будет превышать тираж издаваемых бумажных книг. «Ещё три года назад я думал, что этот момент наступит не раньше, чем через десять лет, но теперь понимаю – всё произойдёт гораздо раньше», – заявил Стив Хабер. По его мнению, рынок электронного контента уже перешагнул ту черту, обратно за которую заступить уже невозможно” (Деловой мир). А все же, я думаю, и бумажные книги останутся важной частью жизни.

Хотя, о будущем книги “печатной и непечатной” прогноз дан верно, тем не менее и это грамотное мнение – не более чем отход от темы обсуждения. Однако, завершить хочется комментом от (Наталья Хасянова):

Хочется верить, что библиотеки останутся и еще долго будут нужны людям, как учреждения культуры и информационные центры. Но вот какими они будут?! Это зависит от многого, в том числе и от тех, кто в них работает и принимает решения об их развитии. А то, что библиотеки будут меняться – это неизбежно. И было бы странно, если бы все в них оставалось как 10 и 20 лет назад.

К сожалению, последний раз я пользовался сервисами этого провайдера так давно, что логин/пароль не вспомнил, а без них мой коммент получил полный “отлуп”… Был я злой (тем более, что не сохранился) и пришлось специальный пост городить вместо того, чтобы пару фраз сказать прямо в сообществе… Так что, за неоправданную резкость суждений заранее прошу прощение у участников обсуждения

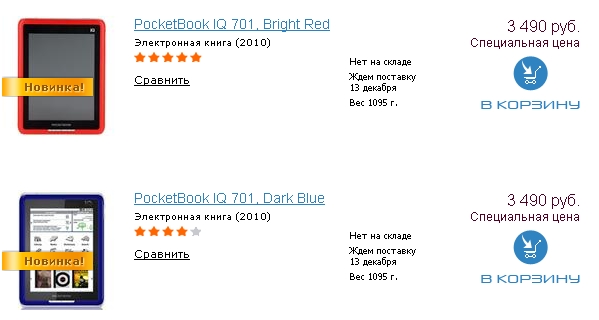

Цена имеет значение

Опубликовано 22 ноября 2011

На сайте Pocketbook успевшая устареть с 04 ноября 2011 новость (Пора покупать PocketBook IQ 701):

Компания PocketBook в России объявляет о распродаже мультимедийного ридера на платформе Android – PocketBook IQ 701 по вдвое сниженной цене. Новая цена PocketBook IQ 701 – 3 490 рублей.

Продажи модели PocketBook IQ 701 начались в начале 2011 года. Это устройство представляет собой мультимедийный ридер – читалку с возможностью воспроизведения мультимедийного контента (изображений, аудио, видео).

С 1 ноября 2011 года рекомендованная розничная цена PocketBook IQ 701 снижена почти в два раза: ранее она составляла 6 740 руб., теперь – 3 490 руб.

PocketBook IQ 701 имеет высокий уровень функциональности и качества изготовления: сборкой этой модели занимается тайваньская компания Foxconn Electronics – крупнейший в мире контрактный производитель электроники. Устройство оборудовано 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 600 на 800 точек, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, 2 ГБ памяти и парой динамиков (подробнее о характеристиках читайте на странице, посвящённой IQ 701). Работает устройство на платформе Android 2.0.

Мультимедийный ридер PocketBook IQ 701 предлагается в трех цветовых вариантах: белом, синем и красном. Он доступен в фирменных розничных магазинах и интернет-магазине компании PocketBook, а также в федеральных и региональных розничных сетях, торгующих цифровой электроникой, таких как «Белый Ветер Цифровой», «М-Видео», «Эльдорадо», «МедиаМаркт», «Связной», «ИОН», «Кей», «Компьютерный Мир».

Приятной покупки!

Прошёлся я по ссылке. Там действительно фирменный Интернет-магазин, НО модель IQ 701 там ВООБЩЕ отсутствует (новый планшет A10 есть, а IQ 701 – нет). Справедливости ради отмечу, что в других Интернет-магазинах уже можно найти её по рекомендованной цене. Например на OZON (Pocketbook):

Возможно и в магазине PocketBook этой модели пока просто нет…

Агенство Марины Рожковой в рассылке сообщило некоторые новости про девайс:

По данным аналитической группы SmartMarketing, PocketBook IQ 701 стал вторым по популярности в России планшетом после Apple iPad; ко второй половине 2011 года компании PocketBook удалось реализовать более 75 тысяч экземпляров PocketBook IQ 701 и занять 17% российского рынка «таблеток». До конца 2011 года PocketBook планирует реализовать около четверти миллиона устройств PocketBook IQ701.

Ссылки на первоисточник не видно, не ясно и по состоянию на которую дату приведена новость. Вторая половина 2011 года ещё не окончилась… Неясно, сколько реализовано в первой половине года, но, конечно, ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ…

Там есть таблицы, сравнивающие iQ701 и обычный медиаридер и сравнивающие iQ701 с бюджетным планшетом. Нет ссылки на автора (первоисточник) и как-то сомнение берёт. Тем более, что в обоих таблицах указано:

Цена iQ701 -3490 руб., а цена среднего медиаридера с 7″ экраном составляет 4290 рублей (на мой взгляд, чуть завышено) и цена среднего бюджетного планшета с 7″ экраном составляет те же 4290 рублей (на мой взгляд, чуть занижено). Если бы данные по цене были верны, то бюджетные планшеты давно бы “слопали” медиаридеры, а этого (как-то) не видно

Не знаю, так ли уж стоит торопиться делать из этого устройства новогодний подарок. Всё-таки резистивный экран и Android 2.0 – не “писк моды”. Да и сомнения берут по поводу того, насколько полноценным планшетом является это устройство, которое не зря позиционировалось как РИДЕР. Не ясно, насколько оно пригодно в качестве ПЛАНШЕТА. В старых прошивках там была, если не ошибаюсь, специальная оболочка и не помню я насколько там просто устанавливать приложения и из какого репозитария… А для планшета – именно это важно (и старенькую ОС и резистивный экран можно пережить, а вот возможность установки приложений…). Помню, где написано про то как “хакать” Nook, чтобы все эти радости жизни Android-владельца стали доступны, но не помню аналогичного руководства для iQ701

Вот цитата из достаточно типичного обзора:

Версия Андроида на Pocketbook IQ 701 не имеет клиента Android market, и поэтому все необходимые, по мнению производителя, приложения предустановлены. Даже диспетчер файлов. Но root, увы, закрыт. Дабы не баловались.

Многие приложения можно установить и без рута, скачав по Wi-fi или установив с флешки. Умельцы скачивают модифицированные прошивки, которые решают проблемы отстутствия Андроид маркета и даже позволяют активировать Flash 9.1 в браузере. Но это скорее удел гиков.

Очень бы хотелось посмотреть что там на самом деле и решают ли последние прошивки эту проблему. Ну плохо мне верится в новичка, которому подарят такой якобы планшет и который САМ сможет решить все проблемы… Сверхдешёвые устройства не предназначены для квалифицированных пользователей и, следовательно, должны работать “из коробки”

Комментарии к записи Цена имеет значение отключены