План Б в дейстаии

Опубликовано 15 июля 2012

Michael Geist (ACTA Lives: How the EU & Canada Are Using CETA as Backdoor Mechanism To Revive ACTA) рассказал о том, что будет использоваться в качестве “плана Б” для ЕС после отклонения Европарламентом ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreem) – проект антипиратского закона. КомпьютерраБлоги (Юрий Ильин: ACTA с возу, CETA в дело: копирайт-лоббисты ввели в действие «план Б») на основе этого материала рассказала подробности, которые я цитирую целиком:

Не прошло и двух недель с момента провала в Европарламенте антипиратского торгового соглашения ACTA, как лоббисты задействовали резервный план. Как, в общем-то, и обещали. Новый вариант «старых песен о главном» носит название CETA, подаётся как соглашение между Канадой и Европейским союзом, и, как выяснили резонные люди, та часть, которая посвящена защите интеллектуальной собственности, дублирует ACTA — местами буква в букву (по ссылке выше приведено сравнение обоих проектов).

Судя по всему, план Б был готов заранее: недавно в Сеть утёк документ, датированный аж февралём 2012 года, из которого следует, что Евросоюз и Канада втихую договорились продублировать в CETA ряд положений ACTA — очевидно, чтобы иметь запасной вариант на случай провала ACTA.

Причины «стелить соломку» у заинтересованных сторон уже были, и весьма существенные: в конце января ряд крупнейших сетевых ресурсов объявил «суточную забастовку» (так же, как русская Википедия сегодня; правда, увы, в одиночку), и это было лишь частью массированной общественной кампании, направленной против антипиратских законопроектов SOPA и PIPA, которые лоббисты Голливуда и звукозаписывающей отрасли из последних сил пропихивали через Конгресс США. Конгресс США в итоге отверг эти законы. Надо полагать, что авторы ACTA и CETA догадывались, что подобный вариант развития событий вполне вероятен.

И подстелили соломки.

Что любопытно, так это что именно самые сомнительные и критикуемые положения ACTA, в том числе связанные с уголовным преследованием за нарушение прав на интеллектуальную собственность, в CETA и «сконденсировались».

Спрашивается, какой смысл в этом всём? Вполне конкретный и непосредственный. Как и ACTA, это «торговое соглашение», заключение которого в общем и целом не предполагает какого-либо общественного обсуждения (референдумов там всяких и прочей демократии), несмотря на то что заключение этих соглашений может иметь вполне конкретные юридические и общественно значимые последствия.

ACTA готовилась и обсуждалась в обстановке почти военной секретности, в надежде, что общественность удастся поставить перед фактом уже после принятия этого соглашения. Увы, шило в кармане брюк утаить не удалось: утечка произошла, после чего над злополучным «торговым соглашением» начали сгущаться тучи.

А это означало что «спецоперация» по проталкиванию «драконовских» нормативов по защите копирайта повисла на волоске. Не исключено, что ACTA в итоге была вообще «застрельным» вариантом, средством отвлечения внимания. Как только Европарламент отклонил этот проект, пришло время CETA. И скорее всего, это не единственный подобный козырь в рукаве у лоббистов. В том или ином виде, не мытьём так катаньем, медийные корпорации будут добиваться принятия выгодных для себя правил игры до тех пор, пока у них будет такая возможность.

Самое главное (цитирую кщё раз):

Как и ACTA, это «торговое соглашение», заключение которого в общем и целом не предполагает какого-либо общественного обсуждения (референдумов там всяких и прочей демократии), несмотря на то что заключение этих соглашений может иметь вполне конкретные юридические и общественно значимые последствия.

Интересный вид копирайтного законодательства придумали “робяты”… Документ, который законом не является, но является основанием для судебных преследований и, что ещё страшнее, для внесудебных расправ… По сравнению с этим “закон Мизулиной со товарищи” смотрится как детские потуги политических новичков, которые просто не знают, что наиболее опасные законы вовсе не обязательно принимать как законы…

Комментарии к записи План Б в дейстаии отключены

Уж на таком-то планшете любая е-книга прочтётся

Опубликовано 14 июля 2012

Одна из библиотечных проблем – чтение е-книг с тяжёлыми макетами (макетирование произведено под лист определённого размера). Если учесть, что книги (особенно старинные) бывают весьма большого размера, то для чтения их оцифрованных версий нужен планшет с ОЧЕНЬ большим экраном. И, похоже,-таки появился (Гигантский планшетник от Kouziro):

Характеристики:

- двухъядерный процессор TI OMAP 4428 с частотой 1 ГГц

- 1 гигабайт ОЗУ и 8 гигабайт внутренней памяти

- Android 4.0 Ice Cream Sandwich

- Порты: 2 порта USB 2.0, один micro USB, Ethernet, micro HDMI и камера с разрешением 1,2 мегапикселя. Wi-Fi и Bluetooth 2.1.

- Вес: 5 килограмм

- Цена(в Японии): 34 800 иен (около $440).

Данных про батарею я не увидел и что-то мне это устройство ПК-моноблок напоминает, но сама идея БОЛЬШОГО ПЛАНШЕТА для чтения е-книг в тяжёлых макетах остаётся актуальной

Почему производители и импортёры согласны, чтобы их “доили”?

Опубликовано 13 июля 2012

Да, конечно, речь снова о “налоге на болванки” для “кормления” Никиты Михалкова со товарищи. На этот раз отметились Известия (Право на дойку: Налоговый консультант Кирилл Никитин — о том, почему стоит бороться против лоббизма Российского союза правообладателей). Процитирую основную мысль:

реальные перспективы отмены сбора связаны вовсе не с апелляцией к социологическим данным. Логичнее ставить вопрос о принципиальной неконституционности норм ст.1 245 ГК и постановления № 829 как допускающих безвозмездное (то есть не увязанное с фактом воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений) изъятие денежных средств физических и юридических лиц в пользу правообладателей и аккредитованной организации, что напрямую противоречит нормам ст. 35 Конституции РФ, устанавливающих и защищающих право частной собственности

В данном случае налицо, на мой взгляд, отрицание презумпции невиновности и переход к внесудебным расправам. Не думаю, что сие конституционно. Но если по этой причине отменять “налог на болванов”, то надо отменять и закон имени г-жи Мизулиной, в котором “педофильское лобби” (и я грешный) углядело отрицание презумпции невиновности и переход к внесудебным расправам.

К сожалению все эти истории говорят, на мой взгляд, о том, что презумпция невиновности и запрет внесудебных расправ вскоре де-факто удалят и из конституции и из основ права…

_____________________

Upd:

lenta.ru (Законопроект ЕС об авторских отчислениях расстроил Radiohead и Pink Floyd) Рассказала о том, что те, чьим трудом создаётся объект авторского права , считают сборщиков вознаграждений посредниками, которые наживаются на борьбе за права благодетельствуемых… Это те, кто собирает отчисления с концертов и потом годами “прокручивает” средства вместо того, чтобы отдать сразу и старается не отдать совсем, пользуясь тем, что если пять лет не отдали, то деньги остаются у сборщика. А что уж говорить о тех, кто собирает “налог на болванов”. У них по внутреннему-то документу 85% собранного остаётся сборщику (за “услуги”) сразу, а остальное через несколько лет, когда истечёт срок хранения отложенного….

Комментарии к записи Почему производители и импортёры согласны, чтобы их “доили”? отключены

Интервью состоялось

Опубликовано 12 июля 2012

Ещё в мае 2012

Евгения Логачева (Специалист по работе со СМИ и пользовательскими сообществами

Информационно-Аналитического Агентства Марины Рожковой) предложила организовать интервью с Е. Милицей (генеральным директором PocketBook Rus) по вопросам, которые интересны мне (как ведущему блога “Планета е-книг” и посетителям блога. которые поучаствовали ( в подготовке списка вопросов (комментарии к посту)

В июле виртуальное интервью (в виде ответов на несколько изменённые вопросы) нам прислали и мы его с благодарностью публикуем на отраслевом портале Library.ru (Освещение актуальных вопросов темы рынка электронных книг. Интервью с генеральным директором PocketBook Rus Евгением Милица). Есть одноимённый перепост в Виртуальном Методическом Объединении

Виртуальность интервью не позволила уточнить вопросы. Например:

Вопрос: Планируется ли PrintOnDemand (в т.ч. как средство поставить в библиотеки те книги, которые нельзя поставить в цифровой форме)? Если да, то каков будет территориальный охват? Планируется ли взаимодействие с библиотеками (оборудование для печати у них всё чаще появляется, есть поток потенциальных заказчиков и квалифицированный персонал, не слишком избалованный высокими зарплатами) и какое оно может быть?

Ответ: — Испокон веков библиотеки заказывали «твердые копии книг», поскольку «не имели возможности получить их в цифровой форме». Стоит ли теперь назвать эту систему «технологией PrintOnDemand»? Технлогия PrintOnDemand – это обычно платный сервис по созданию (верстке, печати, доставке) твердой копии книги из цифровой. Он предполагает, что потребитель (частное лицо, а не библиотека) приобрел права как на электронный вариант, так и на его печать. Просто распечатать книгу на принтере, может кто угодно, не только библиотека. Но, пожалуй, это далеко от идеи PrintOnDemand.

Комментарий: Понятно, что с книгой “в цифре” библиотека имеет возможность сделать для пользователя далеко не всё, что можно сделать с книгой печатной. Если книга доступна в печатном виде, то библиотека ею и комплектуется, а вот если в продаже её уже нет, то только PoD позволит запросить единичные экземпляры по приемлемой цене. Если ещё учесть, что книгопроводящие пути для печатных книг (чуть-чуть выходящих за рамки ширпотреба) не работают, то только PoD (как технология) может (по крайней мере теоретически) позволить библиотекам комплектоваться необходимой печатной литературой. Что поделаешь: личного контакта нет и получается взаимное недопонимание…

Ещё один пример:

Вопрос: Как идеология text 2.0 сочетается с E-Ink ридерами?

Ответ: — Вычислительная мощность современных ридеров вполне могла бы справиться с этой технологией. Остается только вопрос полноценной программной реализации «Отслеживания взгляда». Как только будет завершена разработка такой технологии, которая с минимальными погрешностями будет определять фокус чтения пользователя, можно будет с уверенностью ждать ее внедрения не только на планшетных ПК, но и на ридерах.

Вопрос: Планируется ли такая поддержка форматов text 2.0? Будет ли на планшетах поддержка книг-приложений (если да, то под какую ОС) и откуда их можно будет получить?

Ответ: — В данный момент технология отслеживания фокуса чтения еще не полностью отлажена разработчиками. Кроме этого, нет финального решения по патентному вопросу. В любом случае исследования в этом направлении мы, конечно, проводим.

Комментарий: Что за “технология отслеживания взгляда” осталось неясным (но очень интересным – я про такое и не слышал). Судя по всему, налицо ещё одно недопонимание. Меня интересовали “улучшенные” е-книги (с медийными вставками, поведением, математическими моделями и т.п.), а вот про что отвечал Евгений осталось “за кадром”. Что до книг-приложений, то здесь также осталось неясным почему такие книги уже продаются (для iOS и Android) и почему никакие проблемы не мешают их продаже

И наконец:

Вопрос: PocketBook одобрен проектом «раздачи библиотечного контента» OverDrive. Наше «копирайтное законодательство» запрещает «вынос контента в цифровой форме» за пределы библиотеки. Как обстоит дело в Украине?

Ответ: — Я не слышал, чтобы в Украине применялась подобная формулировка. Некоторые библиотеки в Украине под словами «вынос контента в цифровой форме» подразумевают копирование контента на компьютер или «читалку», и беспокоятся прежде всего о сохранности материального имущества. Списать же на чужой носитель или отправить почтой часть библиотечного фонда означает нарушить Закон об авторских и смежных правах.

Комментарий: формулировка, конечно, была вольная. Но речь шла только и исключительно о записи контента на носители или устройства пользователи и/или о пересылке контента по каналам связи за пределы библиотеки, т.е. об абонементе е-книг. Выяснилось (из ответа Евгения) печальное: И в России и на Украине кроме дураков и дорог есть ещё и третья беда – копирайт…

Задача интервью – дать высказаться интервьюируемому. Поэтому я не собираюсь разбирать различия наших взглядов. И при “контактном” интервью я также постарался бы выявить взгляды Евгения, а не продемонстрировать (в очередной раз) собственные…

Комментарии возможны (и приветствуются) и здесь и на портале

Комментарии к записи Интервью состоялось отключены

интервью с Е. Милицей, ген. директором PocketBook Rus

Опубликовано 10 июля 2012

Пришёл, наконец, ответ на наши вопросы. Мы результат опубликуем на отраслевом портале Library.ru (ссылку сообщу). Чтобы легче было ждать – посмотрите (PocketBook: ответы на все вопросы) собранные [email protected]

Комментарии к записи интервью с Е. Милицей, ген. директором PocketBook Rus отключены

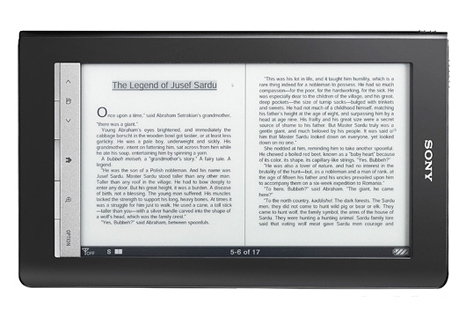

Открыт предзаказ на Sony PRS-T2

Опубликовано 10 июля 2012

Выглядит устройство так:

Предзаказ (Sony PRS-T2 Wireless e-Reader) доступен за 180 долларов.

Дисплей e-ink Pearl с диагональю неизвестного размера имеет разрешение 600х800, что делает неясным явную вытянутость фотографии и демонстрацию чтения в две колонки. Сенсорность – за счёт инфракрасной подсветки (4-пальцевый тач-скрин). Есть беспроводной канал, но фраза мне не понравилась: “full Wi-Fi internet connectivity to tap into the Sony Book Store”. Приятно, конечно, наличие доступа в фирменный магазин контента, но как бы не оказалось, что кроме этого магазина доступа никуда (в другие интернет-адреса) нет…

Про поддерживаемые форматы и про наличие официальных продаж (и технической поддержке) в России не сказано ничего

Способы обхода цензуры

Опубликовано 10 июля 2012

Пиратская Партия России высказала мнение (О “черном списке” сайтов) как о попытке ВВЕСТИ ЦЕНЗУРУ ПОД ПРЕДЛОГОМ защиты детей от нежелательного контента. Самое в материале интересное – это список технических и программных приёмов (доступных даже “продвинутому чайнику”) обхода всех этих запретов

Еще один шаг к свободным лицензиям

Опубликовано 9 июля 2012

Рабочая группы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросу адаптации международных свободных лицензий к национальному законодательству и их применения на территории Российской Федерации (РГ Минкомсвязи) была создана 13 января 2012 года в целях выполнения пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 мая 2011 года № Пр-1547 по итогам встречи Д.А. Медведева представителями интернет-сообщества, состоявшейся 29 апреля 2011 года у нас в РГБМ.

Долго сказка сказывается, но (Проект лицензии Creative Commons версии 4.0 переведен на русский язык). Выборочные цитаты:

Экспертами Института развития информационного общества (ИРИО) подготовлен перевод на русский язык и осуществлено научное редактирование проекта лицензии Creative Commons версии 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) и сравнительной таблицы версии 3.0 и 4.0. Вариант проекта лицензии версии 4.0 и сравнительной таблицы на английском языке доступен по адресу: wiki.creativecommons.org.

Перевод на русский язык первого варианта проекта лицензии СС версии 4.0 был рассмотрен и обсужден членами РГ Минкомсвязи на заседании, состоявшемся 20 июня 2012 года.

Вариант текста проекта лицензии с комментариями Е.А. Войниканис, одобренными Рабочей группой, и чистая версия с учетом этих комментариев размещены в разделе “Библиотека” российского веб-сайта Creative Commons www.creativecommons.ru.

Остался пустяк – сломать сопротивление копирайтного лобби и признать свободные лицензии как вид копирайтного соглашения… Еще каких-нибудь лет надцать и (если Россия на своем примере за это время не докажет, что при дуроломном копирайтном законодательстве государство развалится) то будет узаконено (как обычно, в наихудшем из возможных вариантов) понятие свободной лицензии…

Комментарии к записи Еще один шаг к свободным лицензиям отключены

По следам запоздалых мыслей

Опубликовано 8 июля 2012

В дополнение к моему посту от 02 июля 2012 (Запоздалые мысли Вадима Степанова) о предлагаемых поправках в ГК. Судя по всему именно эти “мысли” стали причиной упоминания Вадима Степанова в качестве библиотечного авторитета в материале Copyright (04.07.2012 Новые услуги для новых библиотек: школа выживания в цифровом формате). С благодарностью процитирую целиком:

С появлением возможности круглосуточного удаленного доступа к контенту не только посредством стационарных компьютеров, но и через портативные устройства с функциями букридеров, традиционные библиотеки ещё на шаг приблизились к динозаврам. Казалось бы, их исчезновение неминуемо, и уже через пару-тройку лет «аптеки для души» уступят место бездушной «цифре».

Однако стакан экспертов-библиографов всё ещё наполовину полон – они уверены, что спасательным кругом для библиотечных учреждений станут кардинальные изменения формы деятельности и предоставление принципиально новых цифровых услуг.

Одним из оптимистов является профессор кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем Московского государственного университета культуры и искусств Владимир Степанов. Как же хранителям книг не остаться у разбитого корыта, если их конкуренты – онлайн-коллекции с бесплатным доступом и научные репозитории, новостные агрегаторы и вэб-проекты, созданные титанами электронного пространства?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в причинах резкого снижения спроса на услуги библиотек. Собственно, они же являются преимуществами сервисов-сабститутов в цифровом формате:

- бесплатный круглосуточный доступ к колоссальным массивам информации в любой форме (тексты художественных произведений, текущие новости, периодические издания, интерактивные словари, произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения и пр.) вне зависимости от местонахождения;

- непрерывная актуализация контента и возможности моментального обмена добытой информацией;

- широкое предложение всевозможных функциональных и компактных устройств для чтения, под которые подстраиваются многие издатели электронных книг (только в 2011 г. в России было продано 1.43 млн. букридеров и порядка 800 тыс. планшетных устройств, из которых более 50% пришлось на продукцию Apple).

Теоретически, всегда найдутся любители традиционных книг, которые ни за что не променяют шорох бумажных листов на клики сенсорных кнопок. Однако и они отнюдь не всегда удовлетворены качеством обслуживания в российских библиотеках, а именно:

– низким уровнем комплектования книжных фондов библиотек (доля этой статьи расходов в мизерном финансировании не превышает 8%, сформированные в 1970-1980 гг. фонды устарели не только физически, но и морально (в последние несколько лет на закупку новых изданий библиотекам выделяется сумма, равная 7-10 руб. в пересчете на 1 жителя РФ);

– критическим состоянием изданий и документов (доля ветхих и поврежденных экземпляров превышает 30% от общего библиотечного фонда);

– некомфортными условиями библиотечных помещений (порядка 500 российских библиотек располагается в аварийных зданиях, материальная база 4000 библиотек требует капительного ремонта, недостаток площадей приводит к «штабелированию» книг и недоступности части фондов для читателей);

– неравномерным уровнем развития библиотек в различных регионах России (затраты ведущих библиотек Москвы и Санкт-Петербурга на обновление фондов порой в 1,5 тыс. раз выше, чем в менее развитых регионах).

Но ключевая проблема заключается в том, что в эпоху цифровых коммуникаций библиотеки утратили главную ценность своих услуг – уникальность. Как же вернуть былую привилегию?

В ходе XIX Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», которую 2-10 июня 2012 г. принимал крымский курорт Судак, хранителям книг был представлен комплекс мер выживания:

-

- стать законным каналом удаленной дистрибьюции бесплатного контента вне зависимости от вида интеллектуального продукта (в т.ч. книжные, периодические и научные издания, видеоигры, кинофильмы и музыкальные произведения) и формы его представления;

- оказывать высокопрофессиональные консультативные услуги при работе с большими объемами информации, в т.ч. осуществление фильтрации и оценки качества информации;

- стать провайдером набирающих популярность услуг «электронного правительства», предоставляя не только доступ к такого рода сервисам, но и сопроводительную поддержку);

- организовывать различные курсы повышения информационной грамотности населения (от базовых навыков пользователя ПК до безопасности данных в сети Интернет), что потребует лицензирования данного направления деятельности, сертификации преподавателей и утверждения учебных программ на государственном уровне;

- организовывать услуги эдьютеймента или интеллектуального досуга с целью повышения интереса к чтению как в традиционном, так и в электронном формате (в т.ч. проведение тематических лекций и семинаров, игр для интеллектуалов, литературных вечеров и дискуссионных клубов и пр.);

Безусловно, данная стратегия может кардинально изменить сложившееся с годами представление о библиотеках:

- на смену просторным читальным залам и архивным хранилищам придут виртуальные фонды и центры доступа, оборудованные современными компьютерами;

- малооплачиваемых библиотекарей заменят высококвалифицированные профессионалы в области информационных коммуникаций.

Вопрос в том, насколько быстро нужно принимать меры. Ответ – немедленно! Ведь по оценкам сельские библиотеки в нынешнем понимании «протянут» ещё 3-5 лет, а городские – всего 1.5-2 года.

Такого мнения придерживаются отнюдь не все отраслевые специалисты – главный редактор журнала «Современная библиотека» Л.Казаченкова, директор библиотеки им. В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге З.Чалова и заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов Белгородской УНБ Н.Сороколетова уверены, что крест на традиционных библиотеках ставить пока рано.

Однако быстрого решения о трансформации недостаточно – полноценная реализация информационной функции библиотек в эпоху цифрового контента возможна лишь при выполнении двух фундаментальных условий:

1. получения библиотеками права на предоставление доступа к информации в электронном виде вне стен библиотек путем изменения п.2 ст. 1275 ГК РФ

Согласно сегодняшней редакции, свободное репродуцирование (без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования), подразумевающее выдачу произведений библиотеками и архивами по запросам граждан и учреждений в учебных или научных целях, разрешается в отношении «отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций)».

Библиотеки предлагают дополнить этот пункт положением о цифровом контенте, которое, по их мнению, учитывало бы аспект соблюдения авторских прав. Из доклада В. Степанова:

«В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно введенных в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения. При этом приобретенные библиотекой у законных правообладателей экземпляры произведений, выраженные в цифровой форме, могут предоставляться как в помещении библиотек, так и за ее пределами, в том числе и посредством компьютерной сети Интернет исключительно при условии обеспечения невозможности их дальнейшего копирования и распространения».

Однако и такая формулировка вызывает ряд вопросов у правообладателей: кто, где и каким образом будет отслеживать, добросовестно ли используются произведения из библиотечного фонда? Ведь даже в случае запрета на копирование и распечатку «мастера» найдут массу способов незаконного копирования и дальнейшего распространения…

2. создание всеобъемлющей инфраструктуры деятельности библиотек в цифровой среде

Подразумевается комплекс мероприятий по организационно-техническому оснащению библиотек, охватывающий:

– модернизацию парка оборудования библиотек при повышении пропускной способности каналов связи;

– дистанционное обучение персонала для последующей работы в новом формате;

– создание электронных коллекторов для приобретения самих произведений и лицензий на их использования с последующей обработкой цифровых фондов и интерактивным функционалом для пользователей. (при этом 1 коллектор сможет обслуживать тысячи библиотек).

При формировании новой библиотечной инфраструктуры эксперты предлагают ориентироваться на организационно-техническую схему AppStore. Кроме того, нелишним будет учесть опыт работы крупнейших зарубежных коллекторов OverDrive, Onleihe, NumiLog, eReolen, а также их «младшего брата» из России – сервиса по выдаче электронных книг читателям библиотек Литрес.

Интересно, что многие специалисты считают ключевым вопросом оценку эффективности работы и востребованности библиотечных услуг – об этом в Судаке говорили генеральный директор издательства «Гранд-Фаир» Р.Саразетдинов и главный библиограф Красноярского центра научно-технической информации О.Ушакова.

Кроме того, всё чаще звучит мысль о необходимости кооперации участников отрасли и создания объединенной рабочей группы с целью преодоления трудностей эпохи– в Судаке её озвучили представитель от Ярославской городской научной библиотеки Н.Абросимова, президент Российской школьной библиотечной ассоциации Т.Жукова и главный редактор журнала «Университетская книга» Елена Бейлина. Это сотрудничество невозможно и без участия издательств – считает генеральный директор электронного издательства «Директ-медиа» К Костюк.

Copyright.ru

Мнения экспертов

- Любовь Казаченкова: печатная книга будет жить!

- Зоя Чалова: статус читающей нации стоит больших денег

- Наталья Сороколетова: библиотеки рано приравнивать к коммерческим учреждениям

- Наталья Абросимова: азбукой для библиотек должен стать маркетинг услуг

- Татьяна Жукова: представители электронной коммерции – не конкуренты, а партнеры

- Елена Бейлина: книжный и библиотечный рынки в одной лодке, но гребут в разные стороны

- Константин Костюк: успех деятельности библиотек прямо зависим от прибыльности издательств

- Рифат Саразетдинов: библоитекам следует поднимать «самооценку»

- Ольга Ушакова: клиента нужно «зацепить» нетрадиционными услугами

Понятно, конечно, что дальше ТАК продолжаться не может. Понятно и то КАКОЙ катастрофой станет уничтожение библиотечной сети после того, как невозможность легального эффективного информационного обслуживания пользователей библиотек (в сочетании с хроническим недокомплектованием печатных фондов) достигнут критической массы… А вот надежда на своевременное правовое разрешение этой коллизии я, честно говоря, связываю с ценой на нефть менее 100 долларов, когда неизбежность для государства “ублажать” умников (в т.ч. полноценным библиотечным обслуживанием) станет вопросом выживания государства. Но лобби копирастов ТАК сильно, что вполне способно, на мой взгляд, довести ситуацию копирайтного запрета на эффективное обслуживание пользователей библиотек до катастрофы государства. Проблема состоит в том, что задачу не решали так долго, что, вполне возможно, предотвратить катастрофу уже не удастся (запаса прочности экономики может не хватить на тот период, который необходим чтобы правильные решения, даже если их примут завтра, успели остановить процесс деградации)

Комментарии к записи По следам запоздалых мыслей отключены

Европарламент проголосовал против ACTA

Опубликовано 5 июля 2012

Lenta.ru сообщила, что (Европарламент проголосовал против антипиратского соглашения ACTA). Однако непонятно, что будет на самом деле. Цитирую выборочно:

Соглашение подписано рядом стран, включая Австралию, Канаду, США и Японию. Кроме того, как отмечает Agence France-Presse, к ACTA присоединились 22 из 27 стран Евросоюза. При этом в ряде государств, в частности, в Германии, Чехии и Польше ратификация документа вызывала ожесточенные спор

Остаётся неясно что будет с ACTA в тех 22 странах ЕС, где договор уже ратифицировали? Его денонсируют или будут исполнять, несмотря на решение европарламента?

Комментарии к записи Европарламент проголосовал против ACTA отключены