Считать ли бесплатные е-книги?

Опубликовано 9 сентября 2010

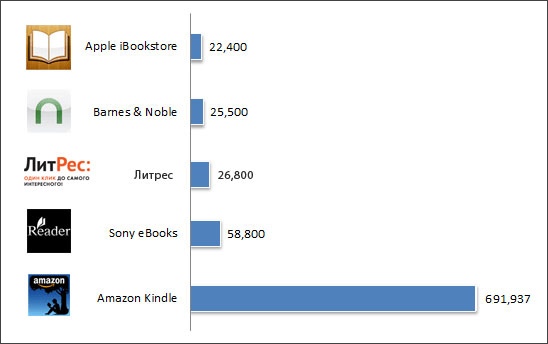

The-ebook (Реальный размер книжных магазинов) представил “очищенные” (от данных о бесплатных общедоступных е-книгах) данные о предложении е-книг в интернет магазинах. Тут Российские Интернет магазины, вроде, выглядят вполне “на уровне”. Гляжу я на это благолепие и думаю, а почему я, как пользователь, не должен учитывать, указанных автором одного миллиона свободно распространяемых е-книг, оцифрованных Google? Да, у Литрес их нет, а у B&N, Apple и Sony они есть и их наличие даёт этим магазинам неслабое рыночное преимущество перед магазинами, где их нет…

The-ebook (Реальный размер книжных магазинов) представил “очищенные” (от данных о бесплатных общедоступных е-книгах) данные о предложении е-книг в интернет магазинах. Тут Российские Интернет магазины, вроде, выглядят вполне “на уровне”. Гляжу я на это благолепие и думаю, а почему я, как пользователь, не должен учитывать, указанных автором одного миллиона свободно распространяемых е-книг, оцифрованных Google? Да, у Литрес их нет, а у B&N, Apple и Sony они есть и их наличие даёт этим магазинам неслабое рыночное преимущество перед магазинами, где их нет…

_____________________

Наткнулся на материал, который, видимо, можно считать первоосновой материала the-ebook. Это e-bookvine (Relative Size eBook Stores). Там, правда, нет Литрес…

В том же ресурсе обозначился интересный материал (Why Amazon is Charging $2 Extra for Books on International Kindle, Even if it’s Wifi-Only?) о том, почему Amazon берет $2 за скачивание тех е-книг, которые для американских пользователей бесплатны с тех, кто пытается получить эти же е-книги c Kindle-International. Я такое наблюдал и при попытке скачивать “бесплатное” с помощью программы-клиента Amazon. И речь не идёт о компенсации 3G. Я выходил в Интернет по широкополосному каналу…

_______________________

Из комментов в эхе (на ЖЖ):

![]() v_x 2010-09-09 20:33 (местное)

v_x 2010-09-09 20:33 (местное)

давайте уж тогда будем совсем последовательны – и вычтем из ассортимента Литрес книги, перешедшие в общественное достояние, которые, тем не менее, Литрес продает за деньги – всю русскую классику. и сколько тогда останется у Литреса? думаю, меньше, чем у Apple. так что Прохоренков что-то не додумал

Комментарии к записи Считать ли бесплатные е-книги? отключены

Мердоку неймётся?

Опубликовано 26 августа 2010

Мердок, ожидаемо проваливший проект перевода из бесплатного в платный сайтов газет The Times и The Sunday Times, не унимается. О его новом проекте рассказал ЧасКор:

вторник, 24 августа 2010 года, 08.10

Валентин Мальцев

Мёрдок никогда не сдаётся

И планирует заработать на iPad, раз не вышло в интернете

Руперт Мёрдок, которого часто критикуют за излишний консерватизм и желание сделать весь интернет-контент платным, проявил серьёзную для себя готовность к инновациям. Владелец News Corp. выпустит в США уникальную цифровую газету для пользователей планшетного компьютера iPad. Подробнее

Комментарии к записи Мердоку неймётся? отключены

Платный CreativeCommons?

Опубликовано 29 июля 2010

Очень я уважаю авторов, которые издают свои труды под свободными лицензиями (несмотря на отсутствие такого понятия в Российском ГК-IV)…

Однако, возникают и вопросы…

Вот, например,

Svami Dhyan Nataraj (![]() shaplov) пишет в

shaplov) пишет в ![]() za_lib_ru

za_lib_ru

Инициативы наших писателей

В дебрях френдленты наткнулся на достаточно интересную авторскую инициативу в области свободного распространения литературы:

http://k-und-k.livejournal.com/52397.html

Владимир Коваленко предлагает своим читателям напрямую, без посреднических услуг собрать деньги на создание очередного романа. Когда сумма собранных денег превысит пороговое значение в 60000 рублей, Владимир обещает опубликовать текст пол свободной лицензией Creative Commons.

За месяц была собрана половина указанный суммы, так называемый аванс, и в ближайшее время Коваленко начнет работу над книгой. Осталось собрать еще столько же, чтобы сообщество на законных основаниях могло свободно пользоваться результатом.

На мой взгляд это замечательное, и судя по первым результатам, успешное, начинание должно быть поддержано сообществом, как информационно, так и материально. (Чем я собственно говоря и занимаюсь 😉 )

______________________________

Возникает вопрос: Может ли е-книга, выкупленная спонсорами и, как следствие, распространяемая бесплатно, считаться книгой по СВОБОДНОЙ лицензии? Бесплатная-то не означает свободная…

И ещё один вопрос: А зачем художественную книгу выпускать под свободной лицензией? Я понимаю, когда под CC выпускают учебник. Педагог берёт его, модифицирует под свои условия и (если результат распространяется под той же лицензией) и использует результат сам и передаёт его сообществу. В худ. лит. я, как-то привык ценить именно АВТОРСКИЙ взгляд. Терпеть вторичные произведения мне, как-то, не слишком “улыбается”…

Питер Дженнер о жадных правообладателях

Опубликовано 15 июля 2010

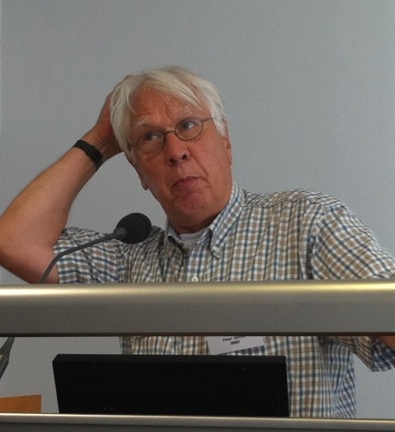

Питер Дженнер, легендарный менеджер ещё более легендарных групп Pink Floyd, The Clash и мн. др. выступил на Westminster eForum (Westminster eForum: Peter Jenner on digital content consumers) в качестве, как он сказал, экономиста, а не правоведа.

Питер Дженнер, легендарный менеджер ещё более легендарных групп Pink Floyd, The Clash и мн. др. выступил на Westminster eForum (Westminster eForum: Peter Jenner on digital content consumers) в качестве, как он сказал, экономиста, а не правоведа.

О его выступлении рассказал CNet (Rock impresario says file sharing is inevitable). И уже на основе этого вторичного материала сделан перевод /пересказ Компьюлента (Менеджер Pink Floyd заступился за файлообмен). Чтобы не потерять кусок, придется цитировать его целиком:Питер Дженнер, бывший менеджер рок-групп Pink Floyd, The Clash и мн. др., выступил в защиту пиринговых сетей.

«Попытки заставить людей перестать копировать – это пустая трата времени, – заявил он на конференции Westminster eForum. – Более того, они нарушают права человека. Это очень похоже на «сухой закон» в США в 1930-е годы».

66-летний ветеран музыкальной индустрии считает, что, когда правообладатель теряет контроль над распределением своей продукции, это полбеды. Гораздо важнее – для бизнеса в том числе – восстановить отношения между творцом и обществом, которые из-за жадных дельцов в последнее время оказались безнадёжно испорченными.

Г-н Дженнер подчеркнул, что в цифровом контексте некорректно прибегать к слову «потребитель»: «Мы не потребители файлов, поэтому не может быть никакого ограничения на количество файлов, которые могут быть скопированы. Каждый раз, когда вы отправляете файл кому-то другому, вы только увеличиваете широту дистрибуции».

По его мнению, лучшая бизнес-модель, при которой человека можно заставить платить за контент, – это RapidShare. Вместо того, чтобы обвинять его в потакательстве пиратам и подавать в суд, с ним надо сотрудничать. «Люди платят ему, так что мне кажется, эту модель можно использовать», – резюмировал г-н Дженнер.

Меня в первоисточнике заинтересовали несколько другие аспекты. Про них написано ниже.

Доклад назывался “Digital content consumer – finding a happy medium” (если щёлкнуть мышкой по фотографии автора, то на увеличенном фото видно название доклада).

Цитаты (без повторов того, что уже описано):

“It seems to me that in the online world, the marginal cost of a digital file is essentially zero,” – мне кажется, что в он-лайновом мире маржинальная цена цифрового файла стремится к нулю

Автор сравнил копирайтное регулирование цифрового мира по законам мира печатного контента с попыткой регулировать воздушное движение по законам железнодорожного движения, критикуя “quasi-monopoly rights” международных record companies, пытающихся выступать против основных проблем цифрового мира.

Далее он вернулся к мысли о том, что дистрибуция должна быть отобрана у корпораций, поскольку копирайтные фокусы приходять не от создателей контента, а от корпораций.

Создателей не беспокоит будут ли их внуки получать доход от их произведений.

Jenner считает, что главная задача – перестроить отношения между создателями контента (которые ХОТЯТ его создавать) и “публикой”, которая имеет “inexhaustible demand for new content” (неутолимую потребность в новом контенте).

“Публика” должна иметь возможность пользоваться контентом и новыми технологиями без “заморочек” по схеме “If I can buy it, I can use it,” (если я уже купил контент, то я могу использовать его так, как хочу я).

Он говорил о Китае, как о стране, которой нужна копирайтная ситема, но не такая как в UK – она неработоспособна. И он остановился на других моделях, таких как BBC licence fee (платежи за лицензии BBC – не знаю я этой системы) и о схеме “контент за рекламу” на коммерческом TV, а также о том, каким образом люди платят за Интернет. Мысль была о сотрудничестве с Интернет-провайдерами по созданию и распределению потоков платежей

“Если мы сумеем получить £1 в месяц с каждого в UK за музыку, то это даст нам £60 миллионов в месяц”

Он также сказал, что “the music business is about service, not product. But the record companies have always been in the product game.” (музыкальный бизнес – это сервис, а лейблы пытаются торговать им как продуктом)

_______________________

Lenta.ru (Защита авторских прав принесла правообладателям гигантские убытки) сообщила, что расходы правообладателей по защите авторских прав не окупаются, т.е. от борьбы за авторские права не выигрывает ни автор, ни правообладатель. Выигрывают профессиональные БОРЦЫ за что угодно. Именно они всегда выигрывают, когда “святость” борьбы начинает доминировать над логикой и здравым смыслом…

Мердокизация “Times”

Опубликовано 3 июля 2010

(Мердок) потихоньку становится именем нарицательным, а “мердокизация” – способ монетизации контента путём объявления ранее бесплатного контента платным – становится (для одних, и для меня в том числе) признаком профнепригодности к занятию контентным бизнесом в современных условиях или (для других) символом надежды на то, что надо только “чуть-чуть нажать” и можно будет (путём полицейских репрессий) вернуть “старые добрые времена” и возможность зарабатывать “старыми добрыми бизнес-схемами”.

Думаю ясно, что переход от платного контента к частично платному и от частично платного к бесплатному (для пользующегося) контенту воспринимается “на ура” и позволяет резко поднять спрос на контент (в т.ч. со стороны тех, кто “информационным ресурсом в целом” не интересуется и подписываться не станет даже на бесплатный ресурс, но, тем не менее, узнав о какой-то новости, то её первоисточником является сторонний непрофильный ресурс, готов 1-2 материала в месяц и реже просмотреть на предмет уточнения новости с профильного ресурса).

Обратный переход от бесплатного контента к платному возможен (на мой взгляд) при следующих условиях:

- отказ от бизнес-схемы “контент за рекламу” (т.е. платный контент должен быть свободен от рекламы)

- контент должен быть уникальным (либо содержать некую информацию, за опережающее получение которой получатель готов платить, либо содержать некую позицию в освещении событий, которую получатель хочет знать в первоисточнике т.к. в откликах позиция будет заведомо искажена)

- у контента не должно быть бесплатных аналогов, пользование которыми (несмотря на некоторую неизбежными задержку информации по сравнению с “первоисточниками”) вполне устраивает основного потребителя (если меня интересует история компьютера, то узнать о том, как в прошлом тысячелетии поспорили Джобс и Скали я вполне могу и на недельку позже)

- сохранен (в полном объёме или, хотя бы, для тех, кому контент в целом не интересен, но, для уточнения вторичных материалов, доступ к отдельным материалам нужен спорадически) бесплатный контент, а за плату предлагается контент с добавленной стоимостью (более полные версии материалов, чем в бесплатном доступе; дополнительные сервисы по отбору, структурированию, тэгированию, агрегированию и сравнению контента: анализ достоверности источников, комментарии специалистов, позволяющие с иной точки зрения взглянуть на факты из новостей и т.п.)

Если с этой точки зрения посмотреть на материал AFP (The Times starts charging for online content), который перевела/пересказала Компьюлента (Сайт британской Times стал платным), то вырисовывается следующая картина (чёрным – цитаты, а собственные измышления выделены, как всегда, цветом):

- Продажи газет по всему миру падают, а рекламодатели бегут в Интернет, вот издатели и ищут новые бизнес-модели. О намерении перевести все свои сайты на платные рельсы г-н Мёрдок впервые объявил в августе прошлого года. По этой схеме уже работают американские Financial Times и Wall Street Journal, принадлежащие ему же. Это единственные крупные издания в США, отважившиеся на подобный шаг. С января 2011 года введёт платную подписку и сетевое представительство New York Times (Руперту М. не принадлежит).

Майские данные Контрольно-ревизионного тиражного управления Великобритании свидетельствуют о падении прошлогоднего тиража всех (видимо, печатных) британских газет. Показатель Times снизился почти на 13% и составил 515 379 экземпляров; Sunday Times стало хуже на 6% (1 117 749 экз.).

— надо сказать, что ранее переведённые в платный режим е-газеты наилучшим образом пригодны для такого варианта монетизации, но остальные газеты не торопятся т.к. ещё не видны долгосрочные последствия мердокизации FT и WSJ, а из общих соображений эти последствия вполне могут быть и жёстко негативными

— думается, что у Times и Sunday Times шансов на удачную монетизацию меньше. чем у “пионеров” (FT и WSJ)

- Times, одна из самых известных газет Великобритании, с сегодняшнего дня пускает читателей на свой сайт только за плату. Впервые в стране. Суточная подписка стоит фунт, недельная – два. Те же правила действуют и для дочернего издания Sunday Times. Оба принадлежат корпорации News австралийского медиамагната Руперта Мёрдока.

— Эти газеты имеют бесплатные аналоги и, памятуя, что у Мердока “глупая жадность” я ни секунды не сомневаюсь, что реклама в них будет сохранена, т.е. подписчики будут платить дважды

— Суточная подписка – это, по сути, цена за разовый просмотр единичного материала (дороговато для такого источника получается) - Роберт Пикард, эксперт по экономике в средствах массовой информации Международной бизнес-школы в Йончёпинге (Швеция) считает, что. — Платная модель станет успешной только в том случае, если новости и прочая информация не будут доступны безвозмездно в других местах — по телевидению, радио, в бесплатных газетах или Интернете. Или же если они окажутся не столь высокого качества. Или же если платные сайты начнут предоставлять услуги, недоступные в других СМИ».

— это, как раз, то с чем согласен я, но чего не собирается (если я правильно понимаю ситуацию) делать Мердок; ясно, что оплатить одну подписку и копипастить материалы с задержкой на несколько часов можно без проблем, т.е. можно оплачивать подписку (расход минимальный) и доводить до посетителей вторичного ресурса (это, как раз, те, кто уйдут от Мердока) с монетизацией по схеме “контент за рекламу” (при низких затратах на контент это вполне окупится – помнится, в постперестроечной России так “угробили” первое медиа издание “Медиа Меканикс – они честно “за дорого” покупали контент и пытались продавать много дорогих тиражных копий – у них покупали ОДНУ и тиражировали с продажей “по дешёвке” – и у ММ разорение наступило очень быстро) - Аналитическая компания Experian Hitwise сообщает, что за последние две недели, остававшиеся бесплатными, трафик сайта Times снизился на целых 60%: читатели озаботились поиском других источников информации.

— понятно, что после введения платности трафик ещё упадёт и упадёт очень сильно(точнее, “перекочует” на альтернативные источники) - Опрос, проведённый организацией YouGov SixthSense, показал, что 60% британцев готовы расстаться с некоей суммой за хорошую (печатную) газету, но 83% отказались платить за интернет-материалы…

–– если быть откровенными, то из 7% сказавших, что они готовы платить за Интернет материалы, многие сказали то, что они (как им казалось) должны были сказать, а не то, что они будут делать; да и те, кто готов платить, при Мердокизации подпишется на гораздо меньшее количество источников, чем он потреблял в бесплатном режиме (если я не возражаю, чтобы ко мне в почтовый ящик почтальоны бесплатно для меня клали газеты бесплатных объявлений, то получать их на платной основе я, конечно, откажусь – у меня хватит и других источников); т.е. речь идёт о снижении числа читающих ресурс в Интернет на ДВА ПОРЯДКА, т.е. ресурс либо станет элитарным бюллетенем, либо потеряет вес и влияние – не думаю, что медиамагнаты хотят именно этого; не все ведь, как копирайтные шакалы, считают каждого, кто дал себе труд прочитать халявный материал – украл выручку от платной подписки – многие понимают, что те, кто соглашались читать бесплатно, уйдут (по большей части) на альтернативные и вторичные бесплатные ресурсы при малейшем намёке на наметившуюся платность; только умно жадные понимают, что сохранив бесплатных пользователей и приобретя (дав платным пользователям что-то “сверх того”, что получают бесплатные) новых пользователей на доп. сервисы они увеличат монетизацию, а мердокизация для очень многих ресурсов влечёт сокращение монетизации

_____________________

Хочу, в качестве примера грамотного введения платности, привести видеосайт Hulu. Смотрим Компьюлента (Видеопортал Hulu стал платным) и видим (цитаты, как всегда, чёрным, мои измышления выделены цветом):

- Видеопортал увидел свет в 2008 году. Его основатели — телекомпании-каналы ABC, Fox и NBC, — с самого начала рассчитывали на то, что ресурс будет платным, но на первых порах необходимо было привлечь зрителя и посмотреть, насколько популярным в принципе окажется интернет-телевидение (ведь всё это и так идёт в прайм-тайм по вашему любимому «ящику»). Результат превзошёл все ожидания: 1,174 млрд просмотров за один только май 2010-го (второе место после YouTube) и выход на окупаемость в последнем квартале 2009-го. По слухам, руководство сайта, обрадованное наплывом пользователей и рекламодателей, не одобряло идею перехода на платный режим, но один из владельцев — корпорация News (ей принадлежит телекомпания Fox) — настоял. Руперт Мёрдок уверен, что денежный поток станет только больше. Поживём — увидим…

— как переход от бесплатного к платному, так сразу Мердок - Значительная часть самого популярного в США видеосайта с профессиональными материалами будет работать в прежнем режиме, а желающим посмотреть эпизоды текущего сезона сериалов «Песня», «Офис», «Доктор Хаус» и пр., идущих на каналах ABC, Fox и NBC, а также узнать, что было раньше, придётся выкладывать $9,99.

Бесплатный сервис демонстрирует только недавние серии.

— сочетание бесплатного и платного там, где удаётся уйти от диктата Мердока, позволяет сохранить старых пользователей (хотя бы основную часть) и подработать на дополнительных платных сервисах. Грамотно.

___________________________

Редко получается у меня расхождение во мнении с ЧасКор, но вот оно:

понедельник, 5 июля 2010 года, 15.08

Антон Меркуров

Хочешь газету? Плати деньги!

Мёрдок наконец осуществил свои угрозы

3 июля 2010 года произошло знаменательное событие в области интернет-СМИ: доступ к сайтам британских газет The Times и The Sunday Times стал платным. Частично на платный доступ ряд газет по всему миру перешёл довольно давно — тут можно вспомнить и Wall Street Journal, и Financial Times. Но чтобы полностью закрыть бесплатный доступ к контенту — такое произошло впервые. Подробнее

Как всегда не удежусь от цитат и собственных измышлений (отмечены цветом):

Реально ли продавать рекламу так, чтобы окупать подобные (автор произвёл расходы, что минимальные расходы на Интернет издание составляет в России от 100 тысяч долларов в месяц, а у Западных аналогов – в 3-5 раз больше) расходы? В теории возможно. На практике — не очень. Потому что практика, особенно в интернете, выливается в то, что затащить аудиторию на сайт всё сложнее, и дорогущий контент становится доступен всем и каждому на разнообразных сайтах и сообществах, среди которых первоисточник уже невозможно найти.

Мы пока ещё не знаем результатов продаж The Times и The Sunday Times, но есть подозрение, что шанс у них есть: с одной стороны, да, сайты Times потеряют 90% посетителей, с другой — остаётся аудитория лояльных читателей, которые без удовольствия, но расстанутся с кровными фунтами. С третьей стороны, есть iPad, где Times успешно дебютировала и который потенциально может стать достойной платформой для распространения газет. К этому всему стоит прибавить то, что подписчики получают приятные бонусы вроде доступа к промоакциям. После всего этого идеи Руперта Мёрдока кажутся уже не такими сумасшедшими.

— потерять ВСЕГО 90% это автор очень большой оптимист

Но последнее слово, видимо, будет не за читателем, а за рекламодателем. Не знаю, как будет с другими изданиями, но платный доступ к Times пока не повлиял на наличие рекламы. Если рекламодатели понесут бюджеты тем, кто уже один раз смог содрать с пользователя деньги, платные СМИ выживут. Но если рекламщики сделают выбор в пользу бесплатных аналогов, идеи Мёрдока провалятся: ведь даже сделав контент платным, достичь продаж, сравнимых с размером аудитории, которой сайты могли похвастаться ранее, не удастся.

— я, конечно, не могу рассуждать за британских джентльменов, но терпеть в платной версии е-газеты ещё и рекламу я не стану, а это означает, что либо будет очень мало читателей по очень высокой цене без рекламы (это не окупит расходы), либо будет мало читателей по не очень высокой цене и с рекламой (думаю, что тех, кто готов платить дважды не так много) с весьма сомнительной окупаемостью; придётся делить читателей на две части (те, кто готов платить за полную версию без рекламы меньше, чем за печатную версию и те, кто готовы получать неполную версию и с задержкой, но платить готовы лишь по схеме “контент за рекламу”) – без такого комплексного варианта, думается, не окупит идея себя

______________________________

Digital-books (На онлайновую Times никто не подписался) дал ссылку на материал TheWallblog (No one is subscribing to The Times paywall – it is “an empty world”), где это сообщается. Приятно, конечно, но надо до конца года подождать… Публика должна осознать ситуацию и принять решение, но “голосование ногами” мне понравилось

Комментарии к записи Мердокизация “Times” отключены

Отчет Distimo за май 2010

Опубликовано 3 июня 2010

Отчёт за май 2010 касается Apple App Store, BlackBerry App World, Google Android Market,

Отчёт за май 2010 касается Apple App Store, BlackBerry App World, Google Android Market,

Nokia Ovi Store, Palm App Catalog and Windows Marketplace.

Доступен здесь (PDF).

DeepApple (deepapple.com/news/37431.html) вытащил из отчёта данные по AppStore и сделал вывод, что iPad (в первую очередь) покупался для работы, а не для игр (из десятка наиболее популярных платных программ только две – игры). правда, в комментариях отмечено, что для iPad пока ещё нет ассортимента хороших игр…

Комментарии к записи Отчет Distimo за май 2010 отключены

Платная е-газета сделанная “по уму”

Опубликовано 3 июня 2010

Как известно, платное можно легко и просто сделать бесплатным. Но, как правило, без скандала и массового отказа от пользования тем, что было бесплатным, а (вдруг) стало платным (только потому, что владелец в режиме “бесплатного”, обычно речь идёт о режиме “контент за рекламу”, не сумел получить достаточных денег) при попытке заменить ставшее бесплатным на платный доступ.

Именно так публика реагирует на “Мердокизацию” (перевод, по примеру Мердока, бесплатных е-газет в режим платных ресурсов).

Казалось бы, давно известен рецепт перевода бесплатного в платное. Надо оставить то, что было бесплатным бесплатным и дальше, НО… добавить некие новые “фишки” и сделать продукт с новыми возможностями платным. И дать пользователю выбор – остаться со старым (бесплатным) сервисом или выбрать новый (платный) сервис…

Именно так поступила испанская газета El Mundo,

Описание привела Компьюлента (Первая в Испании цифровая газета пользуется успехом).

Они оставили старую бесплатную версию и создали (и распространяют по подписке) платную (расширенную) версию, в материалах которой есть контент, отсутствующий в бесплатной версии…

Молодцы! значит можно-таки “по уму”…

Комментарии к записи Платная е-газета сделанная “по уму” отключены

Обеспечение доступности научных изданий в Сети

Опубликовано 27 мая 2010

Эта тема уже поднималась в блоге. Михаил Рогов активно комментировал и я попросил его описать то, что он знает на своём опыте. Сейчас, с глубокой благодарностью, публикую присланный материал:

Электронные библиотеки и обеспечение доступности научных изданий в сети Интернет (взгляд палеонтолога)

Михаил Рогов, ГИН РАН, http://jurassic.ru

Введение

В последнее время в Интернете весьма активно обсуждаются проблемы, связанные с доступом к электронным версиям книг и журналов, электронными библиотеками и возможностью оцифровки книг в обычных библиотеках, а также весьма непростым взаимодействием всех этих проблем с действующим законодательством. Однако в большинстве обзоров речь идет, за редким исключением, о художественных и, в меньшей степени, образовательных изданиях. Реже рассматриваются особенности, связанные с распространением электронных версий научных журналов, тогда как проблемы доступности научных книг, насколько мне известно, практически нигде не обсуждались.

К сожалению, правовые нормы закона об авторских правах, тон которым задают США, адаптированы почти исключительно к защите коммерческих интересов крупных компаний-производителей аудио- и видеопродукции, в меньшей степени художественной литературы, издающейся огромными тиражами. Однако научные публикации имеют ряд специфических особенностей, резко отличающих их от остальных печатных материалов. Как правило, они издаются небольшими тиражами, в большинстве случаев не переиздаются (особенно это касается журнальных статей, которые могут быть переизданы только в «Избранных трудах» весьма немногочисленных известных ученых), и их издание для авторов не подразумевает коммерческой выгоды (в случае с изданием книг – наоборот, как правило, идет к весьма значительным затратам). При этом широкий доступ к электронным версиям научных публикаций является важнейшим стимулом к развитию дальнейших научных исследований, чем выгоден как научному сообществу, так и государству. Несмотря, на это, на научную литературу распространяются те же самые ограничения, что и на художественные произведения – в Европе они не попадают в открытый доступ, пока не пройдёт 70 лет со смерти автора, в США подобные ограничения касаются всех книг, изданных после 1923 года.

Впрочем, это не значит, что научные публикации недоступны в электронном виде. Ниже на примере из той области науки, к которой я имею непосредственное отношение – палеонтологии – я постараюсь продемонстрировать текущее состояние рассматриваемого вопроса, существующие проблемы и возможные пути их решения. Палеонтология, как представляется, является удачным примером ещё и потому, что палеонтологам (также как систематикам-зоологам и ботаникам) в своей работе постоянно необходимо обращаться к изданиям, в которых присутствуют первоначальные описания тех или иных организмов вне зависимости от времени публикации последних. Соответственно, если для представителей большинства других научных дисциплин (кроме исторических) доступ к публикациям XVIII – начала ХХ века не представляет почти никакого интереса, то для палеонтологов возможность обращаться к таким публикациям – каждодневная необходимость. Представительность в Интернете периодических и непериодических научных изданий резко различается, поэтому они рассматриваются отдельно.

И напоследок, прежде чем перейти к сути статьи, остановлюсь на используемых форматах электронных научных публикаций. Практически во всех рассмотренных ниже случаях речь идет о формате pdf. В .htm и .doc представлено крайне незначительное число публикаций, формат .djvu наиболее распространен или в случае оцифрованных российскими энтузиастами книг или как один из возможных вариантов для публикаций, размещенных на портале http://archive.org.

Периодические издания (журналы и в меньшей степени труды научных обществ и организаций)

Подавляющее число ведущих издателей научных периодических изданий в настоящее время предоставляют (сами или через дистрибьютора) платный либо бесплатный доступ к электронным версиям публикаций. Лишь немногие крупные и известные в научном мире издательства по старинке распространяют в основном бумажные версии журналов. Таково, например, одно известное немецкое издательство с почти 200-летней историей (Schweizerbart): всего несколько журналов этого издательства имеют электронные версии, доступные по подписке через сайт http://ingentaconnect.com).

Как правило, текущие выпуски большинства периодических изданий доступны по подписке научным и учебным организациям (таким, как институты Российской Академии Наук, крупные университеты) на сайтах издателей (http://sciencedirect.com, http://springerlink.com, http://www3.interscience.wiley.com) или порталах, специализирующиеся на организации доступа к электронным публикациям (http://ingentaconnect.com, http://bioone.org, http://geoscienceworld.org и др.). Обычно (но не всегда) статьи из таких изданий доступны и индивидуальным пользователям, но их цена по сравнению со стоимостью подписки для организации на пакет журналов весьма и весьма велика (как правило, $30-40 за статью). Значительное число научных журналов (приблизительно 1/5 от имеющихся в Интернете) находится в открытом доступе. Достаточно полные подборки ссылок на сайты таких изданий можно посмотреть здесь: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/, http://www.openj-gate.com, http://www.doaj.org; крупнейшая в мире подборка ссылок на такие издания по геологии, биологии и смежным дисциплинам доступна по адресу http://jurassic.ru/links.htm. При это часть таких журналов, включая некоторые чисто электронные издания, не издающиеся в бумажном виде,относятся к весьма престижным (например, журналы, издающиеся Public Library of Science, http://www.plos.org/, имеют импакт-фактор от 4,1 до 12,6). Имеющиеся тенденции при этом противоречивы. С одной стороны, регулярно появляются всё новые издания, предоставляющие возможность для пользователей скачивать свои публикации бесплатно. С другой стороны, до самого недавнего времени статьи из ряда китайских и корейских англоязычных журналов (Science in China; Chinese Science Bulletin, Geoscience Journal, и др.), доступных только по подписке (или за деньги) на сайтах их западных партнеров можно было скачать бесплатно с сайтов издателей. В начале 2010 года, судя по всему, вступили в действие новые соглашения между этими издателями и их европейскими партнерами, и теперь перечисленные выше издания в бесплатном доступе отсутствуют. Кроме того, в ряде случаев издатель оцифровывает старые выпуски журналов, доступ к которым может осуществляться как бесплатно, так и за деньги. Особняком стоит проект JSTOR (http://jstor.org), через который организации могут получить подписку на пакет выпусков журналов начиная с самых первых выпусков (начало-середина XIX века). Подписка для организаций на коллекции JSTOR недорога и по российским меркам – на подборку из нескольких десятков, а то и сотен журналов годовой доступ для института РАН составляет около $2000.

Кроме издателей оцифровкой и предоставлением доступа (в большинстве случаев бесплатного) к периодике занимаются крупные национальные консорциумы. Среди наиболее крупных проектов такого рода можно назвать портал японского Национального института информатики (http://ci.nii.ac.jp/), портал Хорватских периодических изданий (http://hrcak.srce.hr/) и портал «Наукова періодика України» (http://www.nbuv.gov.ua/portal/). Крупный проект такого рода – http://elibrary.ru – имеется и в России. В настоящее время через elibrary.ru открыт бесплатный доступ к более чем 700 периодическим российским изданиям, однако многие издания (особенно высокорейтинговые) доступны только по подписке, которая для организаций лишь в несколько раз больше стоимости годовой подписки на бумажные версии журналов. Некоторые статьи возможно приобрести отдельно, хотя механизм оплаты пока нельзя назвать удачным (по смс или через банк), и при наличии сканера и библиотеки под боком отсканировать выходит заметно дешевле. К сожалению, англоязычный интерфейс у сайта отсутствует, а поскольку доступ к контенту возможен только для зарегистрированных пользователей, даже находящиеся в открытом доступе pdf’ы не индексируются поисковиками и фактически закрыты для зарубежных исследователей, что существенно понижает цитируемость российских статей за рубежом.

Ученые тоже не сидят сложа руки. Во-первых, довольно широко распространено размещение препринтов на сайтах исследовательских организаций или межорганизационных порталов вроде http://arxiv.org/ (список подобных репозитариев см. здесь: http://roar.eprints.org). Минусом подобных хранилищ является невозможность точного цитирования работ с указанием страниц и нередко плохое качество иллюстраций в присылаемых издательствами корректурах. Во-вторых, несмотря на то, что большинство крупных издателей, предоставляющих платный доступ к статьям, в договорах с авторами запрещают размещать финальные версии статей в Интернете, реально научные статьи такого рода многими десятками размещаются на сайтах лабораторий, институтов, исследовательских групп и т.д. Это связано как с тем, что в некоторых случаях по условиям гранта результаты исследований должны быть размещены в открытом доступе, так и с тем, что издатели получают прибыль в основном с подписки организаций на пакеты из сотен и тысяч журналов и особого смысла в том, чтобы гоняться за единичными статьями, для них нет. Даже в том случае, когда издатели предъявляют претензии владельцам сайтов, как правило, эти претензии не имеют материального характера. Показательным примером здесь может служить крупный сайт по головоногим моллюскам CephBase.org (из-за отсутствия финансовой поддержки в настоящее время почти прекративший своё существование). На этом сайте было, среди прочего, выложено несколько тысяч статей по головоногим моллюскам, в основном присланные авторами. За всё время активного развития сайта (1998-2006 гг.) к его создателям лишь однажды обратились правообладатели с просьбой убрать одну из статей. Статья была убрана из базы, и вопросов больше не возникало. За почти пятилетнюю историю существования крупной электронной библиотеки по геологии на базе сайта Jurassic.ru претензий со стороны правообладателей также зафиксировано не было.

Кроме того, статьи (в том числе из закрытых источников) размещаются пользователями на порталах вроде http://www.scribd.com. Среди исследователей из России и ближнего зарубежья, у которых возможности покупки статей или их получения по подписке ограничены, распространено обращение за помощью к коллегам (чаще всего – бывшим нашим соотечественникам, постоянно или временно пребывающим в Западной Европе или США в научно-образовательных учреждениях) через специализированные форумы и сообщества в Живом Журнале.

Следует заметить, что размещение изданий в открытом доступе выгодно как издателям (несмотря на некоторые материальные потери, это увеличивает цитируемость статей, ведет к притоку новых рукописей и как следствие – к возможности выбора наиболее интересных работ и повышению рейтинга издания), так и авторам. Некоторые издатели предлагают авторам возможность за плату предоставить открытый доступ к своей статье на сайте издателя – и авторы на это идут, ведь при рассмотрении заявок на грант может учитываться и цитируемость предыдущих публикаций. Впрочем, к российским авторам это в основном не относится – отечественные организации-грантодатели цитируемость публикаций учитывают очень редко.

Иная ситуация с периодическими изданиями XIX и начала ХХ века. Они в большом количестве оцифровываются и размещаются в открытом доступе в рамках крупных проектов по оцифровке как периодических, так и непериодических изданий, таких кА http://books.google.com или конкурирующего с ним http://archive.org. Следует отметить, что доступ к публикациям, размещенным на GoogleBooks, различается в зависимости от IP посетителей – для американских пользователей доступно в несколько раз больше книг и журналов. Впрочем, часть книг и журналов с GoogleBooks, открытых только для посетителей из США, благодаря активности пользователей размещено сейчас в открытом доступе на портале archive.org (кроме оцифрованных организациями изданий публикации здесь также могут размещаться зарегистрированными пользователями). Стоит также отметить сайт Национальной библиотеки Франции (http://gallica.bnf.fr), благодаря которому есть возможность ознакомиться более чем с миллионом французских книг и периодики. Следует заметить, что по договору с правообладателями на таких сайтах также в ряде случаев размещаются и достаточно свежие выпуски периодических изданий, но пока это скорее исключение, чем правило. К сожалению, нам здесь похвастаться совершенно нечем. Небольшое количество российских периодических изданий XIX-начала ХХ века имеются в коллекциях всё тех же http://books.google.com и http://archive.org, но ни одного сколько-нибудь крупного отечественного проекта по оцифровке и размещению в Интернете старой научной периодики в настоящее время не существует.

Диссертации

Ситуация с электронными версиями диссертаций в России принципиально отличается от таковой за рубежом. У нас электронные версии диссертаций, доступные для ознакомления (но не скачивания) через сайты Российской государственной библиотеки и её филиалов, тем не менее, обычно их легко можно купить через многочисленные сайты. Диссертации, в отличие от авторефератов, в открытом доступе у нас практически отсутствуют. За рубежом, напротив, с крупных национальных или университетских порталов легко можно скачать как относительно свежие диссертации (предоставленные авторами уже в виде pdf), так и работы более старые (отсканированные).

Книги

Как и в случае с диссертациями, представительность и доступность в электронной форме непериодических изданий (книг) в России и за рубежом сильно различается. Если не принимать во внимание старые книги, оцифрованные в рамках уже упоминавшихся проектов вроде http://books.google.com и http://archive.org, то зарубежные книги в основном оцифровываются и размещаются в Интернете издателями и, как правило, доступны только по подписке или за деньги. В большинстве случаев это – совсем свежие издания, полученные конвертированием электронного макета в файл PDF; лишь недавно крупные издатели начали оцифровку серий книг 70х-90х годов («докомпьютерной эпохи»). Пользователи, в свою очередь, во множестве загружают такие книги на файлообменники, размещая сведения о книгах и ссылки для их скачивания на сайтах вроде http://gigapedia.com. Отдельно стоит упомянуть о тех книгах, которые доступны для частичного просмотра через http://books.google.com – как и следовало предполагать, нашлись умельцы, придумывавшие софт, позволяющий ограничения гугла обходить. Для работ, полностью открытых для просмотра, но закрытых от копирования, наиболее удачным представляется использование соответствующих скриптов для Firefox, а для частично открытых для просмотра книг – программы GoogleBookDownloader, которую необходимо регулярно снабжать свежими списками прокси-серверов.

В России издатели не продают электронные версии своих научных книг и не размещают их в открытом доступе – последнее скорее делают институты, в которых работают авторы, но пока и эта практика крайне мало распространена. Зато число книг, которые оцифровываются и размещаются в Интернете энтузиастами, в России и странах бывшего СССР весьма велико. Большинство таких книг (в основном – изданных во второй половине ХХ века – начале XXI века справочников и работ общего или образовательного плана) размещаются на файлообменниках, ну а ссылки на такие работы молниеносно расползаются по многочисленным сайтам. Эти книги почти во всех случаях представлены в формате .djvu (как наиболее компактном и при этом сохраняющем идентичность с оригиналом), и за редчайшим исключением лишены текстового слоя. Проектов по оцифровке старой литературы практически нет – некоторое количество книг имеется на сайте проекта «Научное наследие РАН» (http://nasledie.enip.ras.ru), но таких централизованных проектов совсем немного и количество имеющихся там книг невелико (в большинстве любительских русскоязычных библиотек книг заметно больше). При этом большие по объёму книги, как правило, напрямую с данного сайта не могут быть загружены из-за ошибок, и их приходится загружать небольшими частями. Среди крупнейших созданными энтузиастами отечественных электронных библиотек, содержащих прямые ссылки на книги и статьи по геологии и биологии, следует назвать библиотеку по зоологии и ботанике «Флора и фауна» (http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm), где представлены в основном работы в формате .djvu, сайт «Проблемы эволюции» (http://evolbiol.ru/), преимущественно включающий статьи и книги в форматах .doc и .htm, а также тематические библиотеки по геологии и палеонтологии сайта http://jurassic.ru, в которых преобладают публикации в формате .pdf.

Существующие проблемы

Можно наметить две основные группы проблем, связанных с доступностью научных публикаций в электронном виде: 1) несовершенство существующего законодательства в области авторского права и 2) неготовность издателей к изменению принципов распространения изданий. К этим проблемам добавляется и чисто отечественная – на фоне соответствующего законодательства наблюдается полное отсутствие заинтересованности государства в финансировании крупных проектов по оцифровке научного наследия и, как следствие, даже вышедшие из-под ограничения драконовских законов публикации оцифровываются почти исключительно в частном порядке.

Некоторые выводы

Судя по имеющимся тенденциям, все научные публикации ведущих государств Западной Европы и США скоро будут переведены в электронную форму и станут доступны для скачивания или чтения через Интернет на платной или бесплатной основе. С отечественными научными публикациям ситуация, к сожалению, пока иная. Поскольку денег на оцифровку государством или организациями не выделяется, а правообладатели обычно ведут себя в роли хорошо известного животного на стоге сена, возможности доступа к научным статьям и книгам в основном обеспечиваются благодаря усилиям нарушающим действующее законодательство, но активных энтузиастов. Однако узкоспециализированные книги или журнальные статьи остаются почти недоступными для широких пользователей. При сохранении текущего пассивного подхода к оцифровке научной литературы работы отечественных исследователей будут неизбежно терять в цитируемости, что не может не сказаться на авторитете российской науки, и вместо работы со своими электронными библиотеками мы рано или поздно будем вынуждены приобретать доступ к электронным версиям русскоязычных журналов и книг у проектов типа Google Books.

Таким образом, в цифровой форме на сегодняшний день существует крупный фонд научных статей, причем большая часть старых изданий (до 1900 г.), срок имущественных авторских прав на которые истек, доступна бесплатно, а свежие статьи (начиная с 2000 г.), полученные конвертацией электронных макетов, обычно распространяются за плату. Нужно отметить, что сказанное относится в первую очередь к англоязычной научной литературе и, в меньше степени, к публикациям на других распространенных европейских языках (немецкий, французский, испанский, португальский), тогда доля русскоязычных изданий, доступных в цифровой форме через Интернет, сравнительно мала. Учитывая возрастающую роль Интернета как основного инструмента в работе исследователя, мы вправе сделать пессимистичный прогноз: при сохранении текущего положения дел статьи российских ученых, опубликованные в отечественных журналах, через 10 лет прекратят цитировать за рубежом.

Необходимо выработать комплекс мер для реализации крупных отечественных проектов, связанных с оцифровкой публикаций при обязательном и полном соблюдении законов РФ. В качестве базовых вариантов подобных проектов, может быть создание тематических библиотек, ориентированных на старые источники, а также перевод в цифровую форму трудов научных институтов, владельцами авторских прав на которые являются сами институты. Ещё одной необходимой мерой – уж коли в последнее время так много говорится о модернизации – является коренное изменение действующего законодательства в области авторских прав на научные публикации. Можно надеяться, что лобби букинистов не окажется слишком сильным – ведь изданные 10-15 лет назад и раньше научные книги и журналы отыскать где-нибудь кроме букинистического магазина и библиотеки затруднительно : ).

Ссылки на некоторые другие публикации, затрагивающие рассматриваемые проблемы, размещенные в Интернете в формате .htm:

Московкин В. (2008) Тайные вклады? // Поиск, 30 мая. (к сожалению, сейчас, в отличие от написанного в статье, Наука-Интерпериодика не относится к издателям, которые придерживаются green-policy. Многочисленные публикации В.М. Московкина, в т.ч. посвященные проблеме открытого доступа к научным журналам, организации репозитариев и т.д., доступны в виде pdf-файлов на его страничке: http://library.bsu.edu.ru/Resourse/Biobibl/Moskovkin.asp, а презентации в виде .ppt-файлов – в DSpace БГУ http://dspace.bsu.edu.ru/jspui/handle/123456789/125 )

Орлова О. (2008) Российским научным журналам запрещено выставлять статьи в Интернете // svobodanews.ru, интервью с А. Марковым (за прошедшее время ситуация несколько изменилась к лучшему по сравнению с описанной в статье )

Рогов М.А., Ипполитов А.П., Полякова М.В. (2009) Электронные библиотеки в Интернете и их роль для палеонтологии и стратиграфии: текущее состояние дел и перспективы дальнейшего развития // ПАЛЕОСТРАТ-2009. Годичное собрание секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества. Москва, 26-27 января 2009 г. Программа и тезисы докладов. С.36-37.

P.S. Спасибо А.П. Ипполитову (ГИН РАН, Jurassic.ru), взявшему на себя труд внимательно прочесть написанное и сделать ряд полезных замечаний

____________________

Автор, насколько я мог заметить, комментирует эхо-посты в ЖЖ (у данного поста адрес эха http://ekniga.livejournal.com/785298.html). Поэтому, рекомендую и комменты, адрессованые автору публикуемого материала, оставлять там. Кто не может – оставляйте здесь, я переброшу в Эхо сам

China Mobile в фельдфебели?

Опубликовано 17 мая 2010

Скалозуб, если не ошибаюсь, у Грибоедова сказал:

“Я князю Фёдору и Вам

Фельдфебеля в Вольтеры дам

Он в две шеренги Вас построит,

А пикните – так мигом успокоит”

Если верить материалу ProBooks (China Mobile откроет магазин е-книг: Крупнейший в мире оператор мобильной связи планирует стать ведущим ритейлером электронных книг на китайском рынке.), то на рынке ритейла е-книг в Китае такой “фельдфебель” вот-вот появится и порядок наведёт (цитирую целиком):

Как сообщает портал Publishing Perspectives, компания продолжает реализовывать ранее обнародованные планы и ведет разработку онлайн-платформы, на базе которой вскоре откроется крупнейший в стране ритейлер электронных книг. К контенту пользователи будут получать доступ по технологии 3G. Каталог, включающий цифровые книги, комиксы, газеты и журналы, пока насчитывает 60 тысяч наименований. Как надеются представители China Mobile, в течение ближайших пяти лет к сервису удастся привлечь около 200 миллионов пользователей.

Цифровые издания можно будет приобретать как отдельно, так и «пакетом» по ежемесячной подписке. Электронную книгу планируется оценить в 10 юаней (1,47 доллара), но если пользователь будет приобретать десять книг в месяц по подписке, каждая обойдется ему в 5 юаней (0,74 доллара). Прибыль между сотовым оператором и поставщиками контента или издателями предполагается распределять в соотношении 60/40. Электронные книги можно будет загружать на сотовые телефоны и ридеры.

China Mobile также собирается вывести на рынок электронных книг несколько моделей ридеров, с 3G-доступом в том числе. Конкретные детали пока не разглашаются.

На протяжении последних месяцев в Китае зафиксирован бум спроса на ридеры. На местном рынке предлагаются устройства нескольких производителей, лидерство среди которых держит компания Hanwang. На ее счету – 270,000 устройств, проданных в 2009 году, и уже 249,100 – только в первом квартале этого года. Кстати, издатели также начинают осваивать рынок ридеров – China publishing Group и Shanghai Century Publishing Group вскоре представят свои разработки.

Согласно данным китайского Министерства индустрии и информационных технологий, количество пользователей сотовых телефонов в стране по состоянию на конец марта достигало 780 миллионов. Из них более 155 миллионов использовали свой телефон для чтения электронных книг. Рынок при этом пока «не раскачался», поскольку большинство производителей ридеров не успели внедрить четкую бизнес-модель, и место ведущего продавца цифрового контента также пустует. Последнее обстоятельство, судя по новостям от China Mobile, вскоре изменится.

______________________

Сказанное о буме ридеров в Китае объясняет почему на “отечественных” производителей “железок” не хватает.

Интересно также, что на Китайском рынке появится действительно крупный игрок. который сможет заставить правообладателей “отдать” права на издание “в цифре”, а не “сундучить” их, как делают российские правообладатели.

Судя по ценам отработан механизм микроплатежей… Поскольку речь идёт о сотовом провайдере,то, думается, механизм базируется на СМС… Однако, плохо верится, что успешный механизм микроплатежей с помощью СМС может предусматривать 50% комиссии за транзакцию, как в России…

Комментарии к записи China Mobile в фельдфебели? отключены

Исследование готовности россиян платить за видео

Опубликовано 17 мая 2010

По данным RBC Daily

Не привыкли платить

Россияне не пользуются платными видеосервисами в Интернете

Россияне не готовы платить за просмотр видеоконтента в сети Интернет. К такому выводу пришли в исследовательской компании Online Market Intelligence (OMI). Согласно опросу OMI, почти половина респондентов не собираются оплачивать услуги каких-либо поставщиков контента в Сети. Эксперты оценивают объем этого рынка в России в 220 млн долл.

___________________

заодно подверстаем и материал ЧасКор о контентном сервисе (видео), за который (возможно) полтребитель захочет платить):

понедельник, 17 мая 2010 года, 09.30

Валентин Мальцев

Где лежат деньги за видео

Крупнейшие видеосервисы интернета встали на путь монетизации

С 24 мая самое интересное видео в Сети станет платным. Недавно стало известно о том, что второй по величине видеосервис мира — Hulu.com, традиционно делающий ставку на публикацию качественного профессионального видео, будет брать плату за просмотр контента.

Комментарии к записи Исследование готовности россиян платить за видео отключены