Европарламент проголосовал против ACTA

Опубликовано 5 июля 2012

Lenta.ru сообщила, что (Европарламент проголосовал против антипиратского соглашения ACTA). Однако непонятно, что будет на самом деле. Цитирую выборочно:

Соглашение подписано рядом стран, включая Австралию, Канаду, США и Японию. Кроме того, как отмечает Agence France-Presse, к ACTA присоединились 22 из 27 стран Евросоюза. При этом в ряде государств, в частности, в Германии, Чехии и Польше ратификация документа вызывала ожесточенные спор

Остаётся неясно что будет с ACTA в тех 22 странах ЕС, где договор уже ратифицировали? Его денонсируют или будут исполнять, несмотря на решение европарламента?

Комментарии к записи Европарламент проголосовал против ACTA отключены

Сенсация типа “человек укусил собаку”

Опубликовано 4 июля 2012

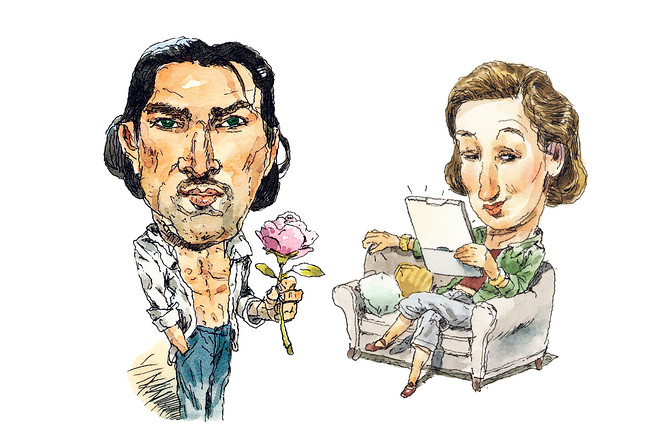

Журналисты знают, что заголовок “Собака укусила человека” читателя не привлечёт, а вот заголовок “человек укусил собаку” привлечёт. Понятно, что WSJ этот нехитрый приём знают и статью назвали (Your E-Book Is Reading You) не зря. Вот их иллюстрация:

Есть и (видео) с интервью на тему кто кого читает.

На базе этой статьи появился материал Льва Данилкина (Казусы Как книги шпионят за читателями). Начинается всё с прелестной фразы (цитирую):

The Wall Street Journal опубликовал важную аналитическую статью, в которой объясняется, что отношения издателей и читателей радикально меняются: теперь не только вы читаете книгу, но и она за вами шпионит — и докладывает о ваших предпочтениях куда следует.

Рассказывается (примеры) о том, что именно становится известно о читательском поведении и предпочтениях владельцев ридера Kobo и Nook. В этом вопросе, на мой взгляд, имеется два аспекта:

- Техническая реализуемость. Поставить исследовательские жучки в программы чтения, которые будут собирать маркетинговую информацию , можно. Обеспечить дистанционное снятие этой информации тоже несложно. Понятно, что при официальном исследовании на тех, кто знает, что за их предпочтениями и действиями ведётся контроль, такое допустимо

- Правовая и техническая защита приватности. Есть программы чтения е-книг с открытым кодом, которые заведомо не содержат “жучков” для сбора маркетинговой информации и именно их выберут пользователи (читатели) при малейшем намёке на попытки покусится на их приватность. Но речь не только о технических защитах. Если обнаружится, что какой-то ридер шпионит за читателями, то дело не ограничится прекращением покупок устройства. Пойдут массовые иски о нарушении приватности…

Так что очень сильно я подозреваю, что речь идёт об исследованиях. О нужных и важных рыночных исследованиях в группах с предупреждёнными о нарушении приватности читателями, которые дали на такое нарушение согласие. Но написать про исследования будет скучно, а учинить пикантный троллинг, дабы заинтересовать уважаемый публикум, – это нормальный журналистский приём…

Автор, конечно, обещает продолжение, но не жду я, честно говоря, сенсаций о том, что продавцы некоторых устройств или продавцы некоторых программ втихаря заложили такие жучки… Если бы чем-то подобным запахло, то скандал разгорелся бы неимоверный…

Комментарии к записи Сенсация типа “человек укусил собаку” отключены

Приятно, когда эксперименты ставят на чужом народе

Опубликовано 3 июля 2012

Известна страсть России ставить эксперименты на собственном народе. Известна и страсть ставить на собственном народе КРАЙНЕ ОПАСНЫЕ эксперименты. Поэтому мне крайне приятно, когда опасные эксперименты ставит чужое правительство на чужом (не нашем) народе. Вот Japan-Times (Music industry wins a battle as antidownloading bill gets some teeth) весьма скупо описала японский эксперимент. Надо будет выкроить время и перевести. i-business крайне оценочно сделала свой материал (Харакири и прочие японские методы борьбы с пиратами)…

Чтобы завлечь к первоисточнику покажу картинку от i-busines:

Картинка, на мой взгляд, очень хорошо показывает разницу между кражей и пиратством, а я ограничусь фрагментарным цитированием заключительных абзацев:

А вот Европа на прошлой неделе фактически сказала твёрдое «нет» одному из самых жестоких глобальных антипиратских законопроектов последнего времени, ACTA

Регулируемое авторское право — штука древняя, ей минимум три сотни лет, тогда как массовым цифровым технологиям от силы двадцатка. Конфликты, неясности неизбежны — и одно это уже вроде бы является достаточным аргументом в пользу мягкого законодательства.

Кстати, Европа и Америка после десятилетия безуспешной борьбы с пиратами с помощью запретов и наказаний, склоняются теперь именно к мягким мерам. Здравый смысл и опыт работы компаний вроде Amazon.com, Spotify, Netflix подсказывают, что начиная с некоторой цены и степени удобства потребитель готов закрыть глаза на нематериальную сущность продукта — и платить за цифровые книги, фильмы, музыку. А разъяснительная работа среди населения и система предупреждений (нарушил? Тебя предупредят несколько раз, прежде чем начать репрессии), теоретически, должны оказаться более эффективными, нежели простые запреты.

Впрочем, то что Япония пошла своим путём, даже неплохо. Если на Западе преследуют распространителей нелицензионного контента, а потребление его остаётся во многом вопросом этики, Страна восходящего солнца, сделав и то, и другое подконтрольным Фемиде, оказала нам услугу. Это бесценный эксперимент, результат которого будет одинаково важен вне зависимости от того, каким он окажется. Если японцам удастся обуздать цифровое пиратство, станет очевидно, что Западу не хватает жёсткости. Ну, а не удастся — у нас будет ещё один довод в пользу мягких решений.

Когда “экспериментируют “на кошках”, главное – не оказаться среди “кошек”.

Производители японской манга уже пытались идти по пути запретов (очень было похоже на российские технологии) и пришли к очень близкому результату: людям удобно в цифре, а легального контента в цифре нет, потому, что в печатном виде выгодней правообладателям. Ну и всё пошло к пиратам. И теперь начинается сложная эпопея по переманиванию потребителей от пиратов на легальный контент (по почти нулевой цене)…

Один эксперимент “на себе” они уже сделали, но, похоже, результатов не поняли и начали данный “контрольный” эксперимент… Поживём – увидим…

Комментарии к записи Приятно, когда эксперименты ставят на чужом народе отключены

Kindle-библия – это показатель

Опубликовано 3 июля 2012

Telegraph (Hotel offers guests electronic Bibles) сообщил, что в порядке эксперимента гостиница Hotel Indigo в британском городе Ньюкасл заменила бумажные экземпляры Библий (считаются обязательными в приличной гостинице) на электронные читалки Kindle. Текст Библии загружен в память устройства.

При всей экспериментальности ситуации она показывает уровень проникновения электронной книги в UK и готовность всех отраслей “прыгать на подножку” дабы не отстать от уходящего поезда…

Комментарии к записи Kindle-библия – это показатель отключены

В Испании продвигают СВОИ е-книги

Опубликовано 3 июля 2012

как описывает OpenSpace (В Испании появилась премия для электронных книг). Речь, понятно идёт о конкурсе е-книг любых жанров на испанском языке

Комментарии к записи В Испании продвигают СВОИ е-книги отключены

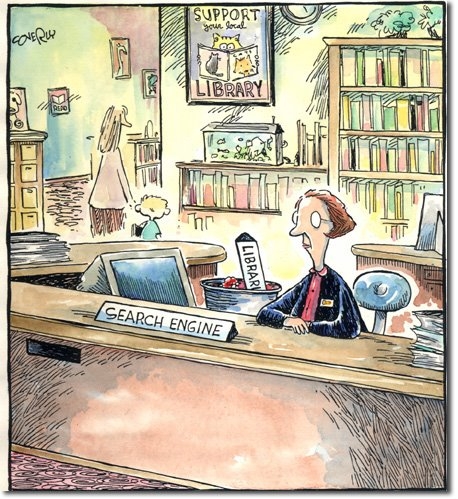

Фотографии с Библиотечные шутки :) Library jokes (RU)

Опубликовано 2 июля 2012

Там (есть ещё).

Комментарии к записи Фотографии с Библиотечные шутки :) Library jokes (RU) отключены

Запоздалые мысли Вадима Степанова

Опубликовано 2 июля 2012

Речь идёт о предложении инициативной группы неназванного состава, которое озвучил Вадим Степанов в FaceBook (Работа библиотек с цифровым контентом: к обсуждению новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации: Письмо в РБА от имени инициативной группы). Самым интересным, как обычно, является обсуждение письма в комментах к предложениям. У кого есть учётная запись в FaceBook, рекомендую посмотреть и документ и обсуждение и, возможно, высказаться. Поскольку не уверен, что у всех откроется, то привожу предложения целиком:

В настоящее время вносятся изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации, в том числе, пересматривается ряд положений, касающихся обращения в библиотеках объектов интеллектуальной собственности в электронной (цифровой) форме. 27 апреля текущего года Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части I, II, III и IV Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В нем, как и в ныне действующей редакции ГК, библиотекам дается право на использование материалов в цифровой форме только в стенах библиотек, без возможности копирования их читателями для дальнейшего личного использования, и, в тоже время, фактически, предоставляется возможность безвозмездно производить оцифровку любых изданий, «имеющих исключительно научное и образовательное значение» (Статья 1275, пункт 2).

Оба данных положения вступают в прямое противоречие с ключевыми тенденциями развития сферы цифровых коммуникаций, в том числе, резко контрастируют с практикой зарубежного библиотечного дела и современной системой книгораспространения.

Первое противоречие заключается в требовании ограничения пользования электронными экземплярами исключительно стенами библиотек. Лавинообразное распространение мобильных цифровых устройств уже в ближайшие 2-3 года неминуемо приведет к тому, что бОльшая и наиболее ценная часть информационного потока будет потребляться человечеством с использованием именно цифровых устройств. Преобразуемые в электронную форму издания, за счет обретения новых полезных свойств получат еще большее распространение и постепенно сам процесс чтения, а в равной степени и процесс книгораспросторанения, закономерно преобразуются в цифровую форму. Однако, согласно ГК РФ, в период, когда мобильный доступ к информации становится нормой для все увеличивающейся доли населения страны, библиотеки России обязаны искусственно ограничивать доступ к цифровой части их фондов, ущемляя права читателей и тем самым еще более сокращая свою потенциальную клиентскую базу.

Получение же права на оцифровку современных изданий, имеющих научное и образовательное значение (к данной категории, при желании, можно причислить практически любое произведение) прямо противопоставляет библиотеки издателям и книгораспространителям, которые справедливо усматривают в этой возможности, подкрепляющейся к тому же правом библиотек осуществлять по МБА обмен оцифрованными копиями, прямую угрозу собственной деятельности. Единожды оцифрованное издание может в этом случае бесчисленное число раз пересылаться в разные библиотеки, у которых автоматически отпадает нужда в его покупке. Таким образом, оцифровка издания даже одной библиотекой страны выводит значительную часть его тиража из торгового оборота, делая в итоге саму издательскую деятельность финансово убыточной.

В случае вхождения указанных положений в новую редакцию Гражданского Кодекса, библиотеки России оказываются в предельно невыгодной ситуации. Ограничение пользования цифровыми ресурсами физическим пространством библиотеки изначально ставит всю библиотечную сеть в положение учреждения, обеспечивающего сервис гораздо ниже требований и возможностей цифровой эпохи. В эпоху мобильности, которая является приоритетом во всех альтернативных библиотекам книжных проектах, попытка удержания читателей в помещениях читальных залов обречена на полный провал.

Помимо этого, острая конфронтация с издательским бизнесом и системой книжной торговли способна в кратчайшие сроки разрушить формировавшуюся десятилетиями стройную систему обязательного экземпляра, по праву являющуюся одним из подлинных достижений отечественной книжной отрасли. Следствием этого будет разрушение системы комплектования крупнейших библиотек страны.

Указанные негативные последствия должны быть преодолены путем кардинального изменения позиций ГК, регламентирующих работу библиотек с ресурсами в электронной форме. По нашему твердому убеждению выживание библиотек в интенсивно формирующейся системе современных информационных коммуникаций невозможно без наделения их правом «выдачи» цифровых материалов за пределы собственных стен, т.е. формирования полнофункциональной системы удаленного обслуживания читателей.

Предоставление библиотекам права осуществлять удаленную «выдачу» цифрового контента должно в обязательном порядке соответствовать двум условиям:

1. Выдаваться читателям могут только электронные версии книг, периодических изданий, аудио- и видеопродукция, правомерно введенные в гражданский оборот и закупленные библиотеками у законных правообладателей.

2. Выдаваемый контент в электронной форме должен быть обеспечен максимально надежной системой защиты, препятствующей его несанкционированному распространению.

При этом все без исключения библиотеки страны должны однозначно и твердо отказаться от идей оцифровки любой интеллектуальной продукции, на которую распространяются имущественные права. Оцифровке библиотеками могут подвергаться только документы, находящиеся в общественном достоянии и бесхозные издания.

В этом случае библиотеки выступят в качестве надежных партнеров производителей интеллектуальных ценностей, одновременно обеспечивая доход для законных правообладателей и удовлетворяя интересы читателей, бесплатно пользующихся цифровым интеллектуальным контентом. Библиотеки, таким образом, сохранят статус неотъемлемого элемента формирующейся в России системы цифровых информационных коммуникаций, заняв свое место в инфраструктуре легального распространения интеллектуальных продуктов в цифровой форме.

Для реализации этих планов инициативная группа считает жизненно необходимым направить от лица Российской библиотечной ассоциации в адрес Института частного права, являющегося разработчиком новой редакции Гражданского Кодекса, следующие предложения:

1. Статью 1275, пункт 1 изложить в следующей редакции:

Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот.

При этом экземпляры произведений в электронной форме, правомерно введенные в гражданский оборот и приобретенные библиотеками у законных правообладателей, могут предоставляться как в помещении библиотек, так и за их пределами, в том числе и посредством компьютерной сети Интернет при условии надежной защиты экземпляров от копирования и дальнейшего распространения» (вариант заключительного предложения: при условии исключения возможности их копирования и дальнейшего распространения).

2. Исключить из статьи 1275, пункт 2-й, подпункт 1-й фразу:

«- экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и образовательное значение;».

Члены инициативной группы твердо убеждены, что сохранение существующего законодательного ограничения на выдачу цифрового контента за пределы библиотек, фактически, устраняет библиотечную сеть страны из современной системы информационных коммуникаций, лишая тем самым граждан России права на легальный бесплатный доступ ко всему разнообразию продуктов интеллектуального труда. Задача Российской библиотечной ассоциации – приложить максимум усилий для изменения ситуации, дав библиотекам страны четкую перспективу для дальнейшего развития.

Пожалуй, самое простое решение проблемы “нельзя выдавать за пределами библиотеки” я видел в Таллинской публичной библиотеке. Там скачивать е-книги тоже нельзя никому. Но, если нельзя, но для экономики необходимо, то надо искать способы… Решили, что тот, кто хочет читать е-книги удалённо должен физически зайти в библиотеку (если он не хочет регистрироваться, то читать сможет только в помещении библиотеки), должен в неё записаться и получить читательский билет (или привязку к некой универсальной карте, удостоверяющей личность). При этом он получает логин и пароль для входа в виртуальный ЧЗ библиотеки и может читать е-книгу постранично (на браузер мобильного устройства выводится одна ПОСЛЕДНЯЯ страница читаемой книги). Защита, конечно, действует только на честных людей и абсолютных чайников, НО в библиотеке умеют считать деньги и понимают, что расходы на мощную многоэшелонную защиту, шифрование и т.п. неоправданно увеличат расходы, но реальной защиты от несанкционированного копирования и несанкционированного проникновения в сеть ни сложные защиты, ни полный запрет доступа извне не дают. Гипотеза добросовестного использования в данном случае является экономически наиболее целесообразным решением. Если учесть, что WiFi в Таллине (сами они город называют Таллинн) есть практически везде (в очень многих местах он доступен бесплатно), то для чтения экономически активного населения (у них, как правило, WiFi есть и дома и в офисе) ограничение является не слишком мешающим. Понятно, что количество купленных на конкретный экземпляр книги лицензий определяет число человек, которые могут одновременно (параллельно) читать копии одного эталона…

Что в России плохо, так это запрет комплектования электронной книгой. Т.е. купить е-книгу в Интернет-магазине библиотеке никто не помешает, но вот использовать её библиотека может только после заключения явного договора в письменной форме со всеми правообладателями на право организации доступа (то что разрешено даже после подписания договора с правообладателями предоставлять только в режиме ЧЗ – это “отдельная песня”). Я ни разу нигде в России не видел, чтобы продавалась согласованная с автором лицензия на покупку е-книги и последующего использования даже в режиме ЧЗ. Именно обязательность заключения договоров сделало неизбежным появление агрегаторов авторских прав, к коллекции которых обеспечивается удалённый доступ из библиотеки (с сильно урезанным правом копирования е-книг даже пофрагментно). Попытка “пришпандорить” к такой коллекции умное слово ЭБС (Электронная Библиотечная Система) проблемы не решает. В каждой коллекции – сотни (иногда единицы тысяч) наименований е-книг. Дальше интегратор “захлёбывается”… Правообладатели, почуяв наживу, если и заключают договор, то на короткий срок. А дальше библиотека ВУЗа, которая (как она считала) оплатила доступ к конкретной книге, которую студенты реально читали в течении нескольких месяцев, может обнаружить, что копирайтное соглашение закончилось и для студентов доступ закрыт… У всех ЭБС свои форматы данных и свои интерфейсы. И каждый такой “обрывок знаний” стоит в подписке немалых денег… Организовать единый доступ ко всем подписанным “обрывкам” библиотеке ВУЗа не удаётся. Получается плохо организованный кошмар, на фоне которого оцифровка библиотеками смотрится как надежда получить мало-мальски организованный кошмар. Понятно, что реально оцифруют несколько крупных библиотек. НО… оцифруют большие коллекции… И есть шанс, что всё будет сделано в едином формате и метаданных и документов. И в режиме удалённого ЧЗ библиотеки получат не набор обрывков, а полноценную коллекцию…

Мне, конечно, не нравится идея оцифровки без вознаграждения авторам, но правообладатели, на мой взгляд, в своём желании “слупить побольше” довели до необходимости организовывать “революционный грабёж”. Тот, кто “сундучит” хлеб, не должен удивляться, когда голодные разбивают амбар…

Что до книг-сирот. Правообладатели (по всему миру) категорически против их принудительной оцифровки. Везде предлагается заключение договора с каждым правообладателем отдельно… Власти Франции приняли сторону граждан и экономики и назначили “принудительную оцифровку” книг-сирот (расчёты с правообладателями и идея явно взяты у Google, которым добиться подобного решения проблемы в США не удалось. Опыт, который Россия (как всегда) поставила “на себе” (заключение договоров) показывает, что это справиться с такой лавиной договоров не удаётся. Агрегаторы доходят до нескольких единиц тысяч наименований и “захлёбываются”. Поэтому принудительная оцифровка неизбежна. Но правообладатели этого боятся”как чёрт ладана” и понять их можно… Что-что, а законы бюрократического развития они хорошо знают… Ну создали мы систему принудительной оцифровки книг-сирот и начала она “перемалывать” немалый запас накопившихся запасов… Но, если мы хотим решать проблему, а не изображать процесс решения, то придётся сделать производительность системы принудительной оцифровки выше, чем темп появления новых книг-сирот (задел-то надо “расшивать”). И, рано или поздно, наступит момент, когда “задел” вычерпают и… созданная система начнёт себя защищать и потребует открыть новый “фронт работ”… И вот это-то и страшит правообладателей, поскольку желания сохранения бюрократической структуры могут совпасть с потребностями граждан и экономики… И под принудительную оцифровку подпадут всё более актуальные объекты копирайта…

Есть ещё одна “дыра” в нашем копирайтном законодательстве – ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ. Сейчас их нет совсем, а все проекты предполагают настолько дикие и “неподъёмные” процедуры регистрации выражения желания предоставить свободный доступ, что никакие пожелания грантодателей и финансирующих исследования структур по обязательной публикации результатов под свободной лицензией (дабы обеспечить ускоренное развитие экономики за счёт организации доступа граждан к результатам исследований). Понятно, что даже в России есть значительное количество авторов, которые пишут не потому, что за это платят гонорар, а потому, что публикация даёт статусную ренту (в т.ч. деньги на исследования и заработную плату). И снова правообладателей можно понять… Кому нужен прецедент того, что есть легальный контент, за пользование которым не требуется платить

Наличие обязательного экземпляра в цифровой форме (хотя бы для книг образовательной и научной тематики) решило бы проблему создание единой гос. коллекции с доступом от библиотек и, транзитом через библиотеки, проблему доступа для граждан… Если не тратить бюджетные деньги на поиск авторов и заключение договоров, то можно было бы их потратить на оплату авторам. Централизованная система доступа позволяет учесть число прочитанных е-книг и распределять “честно”. Но наши правообладатели и это предложение “продинамили”

Я считаю, что законопроект по принудительной оцифровке публичными библиотеками является (как обычно в России) наихудшим из возможных вариантов. Но все остальные “варианты” либо отвергнуты правообладателями, либо не решают проблему…

________________

Что до запоздалости, то до второго чтения (сентябрь 2012) предложения Степанова через РБА в думу просто не успеют… Однако, на мой взгляд, обсуждать их и можно и нужно

Вернулся с конференции и поездки

Опубликовано 2 июля 2012

Предыдущие материалы:

- Пост от 25 июня 2012 (10-я юбилейная)

- Пост от 30 июня (Заметки «по ходу» поездки)

Материалы готовились на планшетах. Надо править огрехи и продолжать рассказ о конференции. В помощь мне пресс-релиз организаторов:

В Санкт –Петербурге завершилась основная программа конференции “Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации”.

В работе первой части конференции приняли участие более 300 специалистов из 47 городов России и из четырех стран зарубежья (США, Швейцарии, Сербии, Германии). Сделано 40 докладов. В работе выставки приняли участие 12 компаний, представляющих поставщиков издательской продукции, ЭБС и оборудования.

Участники отметили высокий профессиональный уровень представленных докладов, новизну затронутых тем и представленных разработок. Очень оживленно прошли круглые столы. Подробный отчет и материалы будут представлены в ИС АРБИКОН. А сейчас предлагаем несколько фотографий с рабочими моментами конференции. С 27 июня конференция продолжит свою работу в Эстонии.

Вот первые фотографии:

Это мы все. Официальный снимок. Абитуриенты здесь взялись от того, что Политехнический университет (где проходило мероприятие) занимается поисками будущих студентов (и, одновременно, пользователей библиотеки)

А это – организатор всех побед и организатор поездки – А.И. Племник

Комментарии к записи Вернулся с конференции и поездки отключены