Хочу отдать бесплатно и имею право

Опубликовано 25 июня 2011

Для тех авторов, кто действует по принципу “Хочу отдать бесплатно и имею право” появился ещё один ресурс, дающий им такую возможностю.

Для тех авторов, кто действует по принципу “Хочу отдать бесплатно и имею право” появился ещё один ресурс, дающий им такую возможностю.

Имя ему ObookO и возможности он предоставляет не только тем, кто хочет “отдать свои нетленные творения” в “хорошие руки”, но и тем, кто хочет бесплатно скачать и читать е-книги.

Для работы требуется регистрироваться. Если я понял правильно, то и отгрузка своих творений и скачивание чужих бесплатны.

Из форматов упоминается PDF. что не вполне удобно для чтения и некие другие (зарегистрируюсь, попробую и сообщу какие именно) форматы е-книг.

Тип лицензии не указан, но “по доброму согласию”. На пиратский ресурс, как-то, не похоже

________________________

2 комментария:

1. Елена Хромова: 26 июня 2011

Да, похоже, что книги размещены в сети с письменного согласия автора. И как я поняла, что все они иностранного происхождения. А отечественные чаще я беру вот здесь: kolobook

2. ekniga: 26 июня 2011

Спасибо. Сейчас переброшу в основной пост

Оборзевшие копирасты

Опубликовано 25 июня 2011

Получил я недавно пресс-релиз и так меня “проняло”, что решил я его опубликовать целиком:

ПРЕСС РЕЛИЗ

17.06.2011

ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит» обвиняет НП «АРБИКОН» в нарушении прав на товарный знак «Финансы и Кредит»

Уважаемые коллеги!

30 июня 2011 года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится заседание по иску ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит» к НП «АРБИКОН». Иск заявлен о защите прав на товарный знак «Финансы и Кредит» и взыскании убытков в размере 1.000.000 (один миллион) рублей.

По мнению истца, размещая в сводном каталоге журналов ссылку на журнал «Финансы и Кредит», ответчик нарушает права на товарный знак. По мнению истца, «ответчик подчеркивает свою недобросовестность и халатное отношение к правам на интеллектуальную собственность, что также является проявлением недобросовестной конкуренции».

Не вдаваясь в детали юридической позиции, мы можем констатировать, что иск по таким основаниям может быть предъявлен к любой библиотеке страны, которая содержит ссылку на издание истца. Развивая мысль истца, всякая библиотека, которая не получила разрешения владельца товарного знака на использование информации о журнале «Финансы и Кредит», не имеет права упоминать эти слова в своем справочно-поисковом аппарате и сводном каталоге.

Мы полагаем, что такое понимание сущности товарного знака и непонимание издательством принципов функционирования межбиблиотечного обмена может привести к появлению весьма опасного прецедента. Именно поэтому мы считаем необходимым проинформировать библиотечное сообщество об этом иске.

Юридическая компания «Усков и Партнеры» будет представлять интересы НП «АРБИКОН» во время судебного заседания. Мы будем информировать Вас о ходе развития событий.

С уважением,

Дирекция АРБИКОН

_________________________

Понятно, что при таком подходе можно требовать согласовывать (и, значит, оплачивать) любую ссылку на любого обладателя прав на товарный знак. До, того, как копирасты настолько “оборзели”, именно владельцы товарного знака были заинтересованы в ссылках на свой сайт, упоминания в положительном контексте “фирмы”, в описании своей продукции. Причём, заинтересованы были настолько, что готовы были оплачивать такие ссылки…

И дело тут, на мой взгляд, не только (и не столько) в библиотеках. Речь идёт о легитимности функционирования в пределах российской юрисдикции любых каталогов ссылок, поисковых машин, энциклопедических ресурсов и т.п. Все они содержат ссылки на информационные ресурсы обладателей прав на торговую марку и, следовательно, могут быть подвергнуты разоряющим искам со стороны копирастов… Поскольку очевидным непосредственным следствием успеха такого иска является уход наиболее прибыльных интернет-фирм (сегодня это 1,6% ВВП страны без учёта стоимости рекламных услуг, которые учитываются как вклад в ВВП у рекламодателей) за пределы российской юрисдикции. Поскольку результат очевиден, то именно он и является целью данного иска.

Налицо попытка копирайтной диверсии против государственной политики модернизации ценой более полутора процентов ВВП и попытка превратить Россию в сырьевую “банановую республику”. Поскольку вешать за подобные “шалости” нынче нее модно (демократия…), то предлагаю объявить копирастам бойкот: перестать упоминать издательство, перестать помещать на него (в т.ч. на его продукцию и дочерние структуры) ссылки в прессе и в Интернет и. конечно, предлагаю прекратить покупать их продукцию (в т.ч. прекратить посещать их информационные ресурсы в Интернет). Они этого хотели – пусть получат “по полной программе”. Шутки плохи: или экономика или копирасты

_____________________________

Для сведения читающих ЖЖ-эхо переношу комменты:

8 комментариев:

1. Ivan Alekseev:

25 июня 2011, 21:12

Наверное, не все так просто и однозначно, как представлено в комментарии…

Например, издательский дом «Финансы и Кредит» активно продвигает коммерческий доступ к электронным версиям своих периодических изданий, в том числе и архивным журналам. Кстати, на страницах этого блога неоднократно публиковались комментарии о необходимости доступа к легальным электронным публикациям…

А АРБИКОН имеет развитую систему электронной доставки документов среди участников, что сужает рынок электронных публикаций…

Не является ли дело «ФиК против АРБИКОН» проявлением конкурентной борьбы, а не «копирайтной диверсией против государственной политики модернизации»?…

2. ekniga: 26 июня 2011, 21:21 edit

Так там ссылка на ФиК и обвинение в нарушении торговой марки за это???

Или ЭДД файлов из предложенных ФиК и тогда должно быть обвинение в нарушение копирайта, а не торговой марки???

3. Порхачев Василий: 27 июня 2011, 10:41

2Ivan Alekseev. Вы про что? В полнотекстовых базах проекта ЭПОС журнала нет. В росписи журнальных статей сводного каталога – да, имеется.

Так ведь иск не о нелегальной оцифровке, а именно об использовании товарного знака. Пусть юристы поправят, но ИМХО суть в том, что для книги и пр. в ГК худо-бедно сформулирована норма fair use, а для знаков – нет.

Пример из бизнеса. Если шаверма закупила ящик кока-колы и повесила вывеску «Здесь продается кока-кола(R)» – то это грубое нарушение прав на товарный знак. При этом сама кока-кола может обратиться в эту шаверму и предложить повесить соответствующую выыеску, даже доплатив денег. Другой пример, продакт плейсмент в кино. Если с BMW договорились, то они заплатят много денег за то, что Бонд ездит на их машине. Но если не договорились – Бонд не имеет права ездить на БМВ. Как-то так.

4. ekniga: 27 июня 2011, 11:06

Т.е. если ФиК заплатят за ссылку на них или на их продукцию (на худой конец разрешат дать ссылку бесплатно или возьмут деньги с того, кто ссылается), то ссылка и сопровождающие её картинки (в т.ч. товарный знак) легальна, а без прямого и явного согласования – нелегальна? Но тогда все каталоги и все поисковики заняты незаконной деятельностью…. А раз так, то либо их деятельность надо прекращать, либо им надо уходить из-под российской юрисдикции, а это – та самая «диверсия», о которой я писал…

5. Порхачев Василий: 27 июня 2011, 12:46

Предлагаю после вынесения решения попросить Вадима Валерьевича Ускова откомментировать пару строк с разрешения руководства АРБИКОН.

6. ekniga: 27 июня 2011, 13:24

Если такое возможно, то с удовольствием помещу комментарий (или ссылку на него, если только это не будет незаконным использованием фирменного наименования)

7. Alexander Plemnek: 27 июня 2011, 20:29

Уважаемые коллеги,

мы обязательно сообщим общественности о продвижении дела. Перед судом не хочу входить в обсуждение ситуации. Для справки сообщаю, что речь идет о трех проектах АРБИКОН: 1. Сводный каталог периодики библиотек России (СКПБР), 2. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 3. Электронная Доставка Документов (ЭДД) в рамках межбиблиотечного абонемента библиотек.

Читатель может спросить, в каких российских журналах есть статьи соответствующие его запросу. Потом может спросить в каких библиотеках страны есть интересующий его журнал (конкретный выпуск). Затем должен попросить БИБЛИОТЕКУ – участника проекта запросить по МБА конкретную статью, которая от своего лица в соотв с Законом о библ деле, производит заказ доставки конкретной статьи для конкретного читатаеля. Библиотека-держатель сканирует только конкретную статью и пересылает библиотеке-заказчику после чего уничтожает эл копию. Библиотека заказчик распечатывает эл образ документа и передает читателю бумажный вариант. Все. В системе есть вариант доставки оригинала выпуска журнала по МБА. Есть вариант доставки факсовых копий. Хочу особо отметить, что полнотекстовой базы журнальных статей в Проектах АРБИКОН НЕТ. Полнотекстовые документы в электронной библиотеке АРБИКОН – Проект ЭПОС все легитимны и к сути иска отношения не имеют…

С уважением,

8. ekniga:28 июня 2011, 14:38

Спасибо за уточнение. Сейчас переброшу в основной пост

Оцифровка по камчатски

Опубликовано 21 июня 2011

Север ДВ сообщил, что (В Кроноцком заповеднике появится электронная библиотека). Подробности (цитирую целиком):

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня, Север ДВ. Электронная версия библиотеки Кроноцкого заповедника готовится к выходу. Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе Кроноцкого заповедника, сейчас при помощи волонтёров создаётся база, в которую будет занесена вся имеющаяся в фонде литература. Возраст некоторых научных изданий приближается к столетию.

Волонтёрская помощь нужна Кроноцкому заповеднику не только в полевой работе, но и в кабинетной. Сейчас в библиотеке работают два волонтёра. Обе девушки – ученицы выпускных классов школ №№ 7 и 8 Елизова. В благодарность за помощь, по окончании двухнедельной работы школьницы поедут на экскурсию в сердце Кроноцкого заповедника – Долину гейзеров.

После того, как будет создана электронная база, в которой будут учтены все материалы, находящиеся в распоряжении Кроноцкого заповедника, начнётся перевод в электронный вариант самих текстов книг, научных работ и периодики.

Пользоваться фондами библиотеки могут не только сотрудники заповедника. Двери открыты для школьников и студентов. Конспекты для контрольных, курсовых или рефератов можно написать прямо здесь. Причём на любую научную тему. Библиотека располагает справочниками, книгами и статьями не только о природе и экологии, здесь можно почерпнуть знания по истории, химии, физике и даже медицине.

Сегодня на полках небольшой по размерам, но сильной по содержанию библиотеки Кроноцкого заповедника хранятся около 12 тыс. экземпляров. Это 10 тысяч книг и порядка двух тысяч периодических изданий, и те и другие постоянно пополняются.

Особое место в библиотеке занимают научные работы сотрудников заповедника и сторонних организаций: тех, кто стоял у истоков создания Кроноцкого заповедника и тех, кто сейчас трудится здесь. “Летопись природы” – своеобразный ежегодный отчет о наблюдениях и открытиях, сделанных на территориях заповедника и Южно-Камчатского заказника. В библиотеке ФГУ “Кроноцкий заповедник” хранятся тома этого издания, начиная с 1950 года.

____________________________

Издания, которым 100 лет и труды сотрудников – это хорошо, но для приготовления рефератов нужны актуальные книги, т.е. оцифровывать придётся и их. Одна надежда, что до Камчатки копирайтные шакалы доберутся не сразу и библиотека успеет послужить людям

Комментарии к записи Оцифровка по камчатски отключены

Зачем России Интернет-экономика?

Опубликовано 15 июня 2011

Были, помнится, цифры о том, что Интернет-экономика даёт 1,6% ВВП (при том, что Интернет-реклама учтена в ВВП тех, КОГО рекламируют) и доля эта растёт.

Теоретически, программа модернизации должна этому росту способствовать, НО… Было интервью с кем-то из основателей FaceBook (кто помнит, ссылочку киньте, плиз), где было открытым текстом сказано, что наиболее успешные в США Интернет-компании своим появлением обязаны DMCA, который снял с провайдеров (в широком смысле) ответственность за то, что делают потребители услуги.

Наши же правообладатели (при явном попустительстве властей) пытаются возложить именно на провайдеров ответственность за действия пользователей. Поскольку ясно, что отвечать они за это технически не могут, то очевидно, что единственным результатом очередного успеха популистов от копирайта станет уход провайдеров за пределы российской юрисдикцию (например, под юрисдикцию DCMA или его европейского аналога). Понятно, что доходы от налогообложения их деятельности и вклад в ВВП тоже уйдут за пределы России.

В этом плане забавны следующие материалы:

- «В Контакте»: «У нас весь контент обеляется» – о том, какие усилия прилагает администрация самого посещаемого Интернет-проекта в России для того, чтобы быть “белыми и пушистыми” несмотря на нападки правообладателей

- Социальная сеть «В Контакте» переедет на домен vk.com – о том, что (якобы ради “красоты доменного имени”) меняется адрес социальной сети и осуществляется (конечно же, совершенно случайно) её вывод из-под российской доменной зоны (а отсюда и до вывода на забугорные сервера и из-под российской юрисдикции недалеко)

- ВКонтакте переезжает на vk.com. Потому что красиво? – тут вывод, который я рискну процитировать целиком:

Эстетика DMCA и takedown notices.

Пока местные «правопридержатели» [(с) А. Зотов] неистовствуют по поводу upload-сервисов, последним не остаётся ничего другого, как уплывать в безопасную гавань.

Очень похоже, что именно это (уход крупнейшего российского проекта из под Российской юрисдикции) мы и наблюдаем. И действительно, зачем России Интернет-экономика? Главное – чтобы популисты от копирайта были довольны

Free и экономическая целесообразность

Опубликовано 6 июня 2011

Экономическая целесообразность от издания книги и от обеспечения свободного доступа к ней населения и специалистов В РАЗВИТОЙ экономике часто более целесообразно, чем попытка за счёт копирайтных ограничений доступа несколько увеличить объём платных поступлений владельцам авторских прав.

И речь не идёт только об общедоступных текстах, проекты по подготовке и организации доступа к которым опианы на сайте (free literature). Там, в основном, сконцентрированы проекты по доступу к текстам, авторское право на которые истекло “за выслугой лет”. На мой взгляд, куда важнее бесплатный доступ к актуальной литературе учебного, научного, учебно-научного и энциклопедического характера. В развитой экономике финансирование исследований предполагает обязательную публикацию результатов под свободной лицензией (у нас правообладатели с трудом терпят то, что президент дал поручение рассмотреть возможность введения подобных лицензий). Оплата труда по подготовке материала включается в финансирование, а эффект экономика получает за счёт того, что все заинтересованные лица могут, не “изобретая велосипед” просто и бесплатно получить результаты ранее проведённых исследований.У нас, пока, подобное давление испытывают (в основном) авторы учебных материалов, которые одновременно являются персоналом ВУЗа (публикация учебных материалов является предусловием квалификационных требований для повышения зарплаты).

Именно это обычно и является побудительным мотивом публикации материалов под свободными лицензиями. Чтобы не быть голословным сошлюсь на новость от американских т. н. национальных академий и от издательства National Academic Press (The National Academies Press Makes All PDF Books Free to Download; More Than 4,000 Titles Now Available Free to All Readers).Надо сказать, что цифровая версия бесплатна (себестоимость копии практически равна нулю), а её печатная версия, по прежнему, платная и, думаю, цена на печатную версию может только расти…

Хочется надеяться, что Российские проекты модернизации не удастся “заболтать целиком” и что издание (и свободный доступ хотя бы через библиотеки) к цифровой версии необходимой литературы станут нормой и у нас…

Комментарии к записи Free и экономическая целесообразность отключены

Интернет, как ПРАВО человека

Опубликовано 6 июня 2011

LATimes (United Nations report: Internet access is a human right) опубликовали отчет ООН о том, что доступ в Интернет является ПРАВОМ сегодняшнего человека. В связи с тем, что библиотека (правда, в цивилизованных странах) является гарантом права граждан на доступ к информации и на доступ к каналам самостоятельного поиска/доступа к информации становится понятно почему доступ библиотеки в Интернет (и право граждан на бесплатное пользование этим доступом и помощью специалиста библиотеки в осуществлении этого права) становится обязательной нормой.

Документ (в формате PDF) доступен целиком

Комментарии к записи Интернет, как ПРАВО человека отключены

G8 и Internet

Опубликовано 28 мая 2011

В заключительной декларации G8 (http://filearchive.cnews.ru/doc/2010/06/17/Declaration.DOC) есть отдельный раздел, посвящённый Internet (цитирую):

II. Internet

- All over the world, the Internet has become essential to our societies, economies and their growth.

- For citizens, the Internet is a unique information and education resource and thus can be a helpful tool to promote freedom, democracy and human rights.

- For business, the Internet has become an essential and irreplaceable tool for the conduct of commerce and development of relations with consumers. The Internet is a driver of innovation, improves efficiency, and thus contributes to growth and employment.

- For governments, the Internet is a tool for a more efficient administration, for the provision of services to the public and businesses, and for enhancing their relations with citizens and ensuring respect for and promotion of human rights.

- The Internet has become a major driver for the global economy, its growth and innovation.

- The openness, transparency and freedom of the Internet have been key to its development and success. These principles, together with those of non-discrimination and fair competition, must continue to be an essential force behind its development.

- Their implementation must be included in a broader framework: that of respect for the rule of law, human rights and fundamental freedoms, the protection of intellectual property rights, which inspire life in every democratic society for the benefit of all citizens. We strongly believe that freedom and security, transparency and respect for confidentiality, as well as the exercise of individual rights and responsibility have to be achieved simultaneously. Both the framework and principles must receive the same protection, with the same guarantees, on the Internet as everywhere else.

- The Internet has become the public arena for our time, a lever of economic development and an instrument for political liberty and emancipation. Freedom of opinion, expression, information, assembly and association must be safeguarded on the Internet as elsewhere. Arbitrary or indiscriminate censorship or restrictions on access to the Internet are inconsistent with States’ international obligations and are clearly unacceptable. Furthermore, they impede economic and social growth.

- The Internet and its future development, fostered by private sector initiatives and investments, require a favourable, transparent, stable and predictable environment, based on the framework and principles referred to above. In this respect, action from all governments is needed through national policies, but also through the promotion of international cooperation.

- We commit to encourage the use of the Internet as a tool to advance human rights and democratic participation throughout the world.

- The global digital economy has served as a powerful economic driver and engine of growth and innovation. Broadband Internet access is an essential infrastructure for participation in today’s economy. In order for our countries to benefit fully from the digital economy, we need to seize emerging opportunities, such as cloud computing, social networking and citizen publications, which are driving innovation and enabling growth in our societies. As we adopt more innovative Internet-based services, we face challenges in promoting interoperability and convergence among our public policies on issues such as the protection of personal data, net neutrality, transborder data flow, ICT security, and intellectual property.

- With regard to the protection of intellectual property, in particular copyright, trademarks, trade secrets and patents, we recognize the need to have national laws and frameworks for improved enforcement. We are thus renewing our commitment to ensuring effective action against violations of intellectual property rights in the digital arena, including action that addresses present and future infringements. We recognize that the effective implementation of intellectual property rules requires suitable international cooperation of relevant stakeholders, including with the private sector. We are committed to identifying ways of facilitating greater access and openness to knowledge, education and culture, including by encouraging continued innovation in legal on line trade in goods and content, that are respectful of intellectual property rights.

- The effective protection of personal data and individual privacy on the Internet is essential to earn users’ trust. It is a matter for all stakeholders: the users who need to be better aware of their responsibility when placing personal data on the Internet, the service providers who store and process this data, and governments and regulators who must ensure the effectiveness of this protection. We encourage the development of common approaches taking into account national legal frameworks, based on fundamental rights and that protect personal data, whilst allowing the legal transfer of data.

- The security of networks and services on the Internet is a multi-stakeholder issue. It requires coordination between governments, regional and international organizations, the private sector, civil society and the G8’s own work in the Roma-Lyon group, to prevent, deter and punish the use of ICTs for terrorist and criminal purposes. Special attention must be paid to all forms of attacks against the integrity of infrastructure, networks and services, including attacks caused by the proliferation of malware and the activities of botnets through the Internet. In this regard, we recognize that promoting users’ awareness is of crucial importance and that enhanced international cooperation is needed in order to protect critical resources, ICTs and other related infrastructure. The fact that the Internet can potentially be used for purposes that are inconsistent with the objectives of peace and security, and may adversely affect the integrity of critical systems, remains a matter of concern. Governments have a role to play, informed by a full range of stakeholders, in helping to develop norms of behaviour and common approaches in the use of cyberspace. On all these issues, we are determined to provide the appropriate follow-up in all relevant fora.

- We call upon all stakeholders to combat the use of Internet for trafficking in children and for their sexual exploitation. We will also work towards developing an environment in which children can safely use the Internet by improving children’s Internet literacy including risk awareness, and encouraging adequate parental controls consistent with the freedom of expression.

- We recognize the importance of enhanced access to the Internet for developing countries. Important progress has been achieved since the Okinawa Summit and we pay tribute to the efforts made by developing countries in this regard as well as the various stakeholders, governments, the private sector and NGOs, which provide resources, expertise and innovation. We encourage initiatives, in partnership with the private sector, on the use of the Internet with a development purpose, particularly for education and healthcare.

- As we support the multi-stakeholder model of Internet governance, we call upon all stakeholders to contribute to enhanced cooperation within and between all international fora dealing with the governance of the Internet. In this regard, flexibility and transparency have to be maintained in order to adapt to the fast pace of technological and business developments and uses. Governments have a key role to play in this model.

- We welcome the meeting of the e-G8 Forum which took place in Paris on 24 and 25 May, on the eve of our Summit and reaffirm our commitment to the kinds of multi-stakeholder efforts that have been essential to the evolution of the Internet economy to date. The innovative format of the e-G8 Forum allowed participation of a number of stakeholders of the Internet in a discussion on fundamental goals and issues for citizens, business, and governments. Its free and fruitful debate is a contribution for all relevant fora on current and future challenges.

- We look forward to the forthcoming opportunities to strengthen international cooperation in all these areas, including the Internet Governance Forum scheduled next September in Nairobi and other relevant UN events, the OECD High Level Meeting on “The Internet Economy: Generating Innovation and Growth” scheduled next June in Paris, the London International Cyber Conference scheduled next November, and the Avignon Conference on Copyright scheduled next November, as positive steps in taking this important issue forward.

В общей декларации этой теме уделены пункты с 4 до 22 из 93. CNews (Медведев, Обама и другие главы стран «большой восьмерки» зафиксировали принципы интернета) так пересказали этот раздел (цитирую):

После констатации важности Сети для современного мира, в декларации сначала заявляется, что «открытость, прозрачность и свобода интернета были ключем для развития и успеха сети. Эти принципы совместно с честным не дискриминационным соревнованием должны оставаться важной движущей силой в развитии интернета».

Однако, в следующем же пункте говорится, что при реализации перечисленных принципов свобода должна все-таки быть ограничена, а именно «включена в более широкие рамки уважения к верховенству закона, правам человека, защиты интеллектуальной собственности» и т.д.

«В интернете базовые принципы должны получить ровно ту же защиту и гарантии, что и в любой другой среде», – отмечается в документе. Таким образом, декларация не поощряет, к примеру, свободу деятелей, выкладывающих пиратское ПО в торренты.

«Большая восьмерка» включила в финальную декларацию своего ежегодного саммита отдельный раздел о принципах развития интернета

Зафиксирована позиция «большой восьмерки» по цензуре: «частичная или полная цензура или ограничение доступа к интернету противоречит международным обязательствам государств и абсолютно неприемлема».

Кроме того, страны зафиксировали интерес на высшем уровне к модным сетевым сервисам: «Мы должны использовать растущие возможности облачных вычислений, соцсетей и публикаций граждан».

Также в декларации записана важность защиты персональных данных граждан и необходимость совместной международной работы над этим вопросом.

Не забыта в документе (в аккуратных выражениях) и безопасность Сети для детей: «Мы будем развивать безопасную среду, повышая грамотность детей через предупреждение о рисках, и поощрение родительского контроля, не ущемляющего свободу выражения».

Наконец, в декларации говорится о том, что при управлении сетью необходимо придерживаться принципов децентрализации (в документе используется термин multi-stakeholder, множество заинтересованных сторон).

Комментарии к записи G8 и Internet отключены

Снова “мы пойдём своим путём”?

Опубликовано 24 мая 2011

Любимое развлечение России всегда было “мы пойдём своим путём”. И Россия раз за разом доказывала человечеству (и себе), что своим путём идти не следовало. Весь мир идёт по простому и ясному пути свободных лицензий (типа Creative Commons). А России предлагается идти по сложному (не имеющему аналогов в мировой практике и, следовательно, неизбежно приводящему к нежелательным последствиям – такой сложный механизм при отсутствии опыта “наступания на грабли” просто нельзя внедрить без эксцессов исполнения) механизму «самоограничения права».

Подробное описание сути предложений и ожидаемых эксцессов исполнения описали CNews (В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям):

Трехчасовое обсуждение состоялась 19 мая в помещении Торгово-промышленной палаты РФ. Предметом обсуждения были предлагаемые изменения в Гражданский кодекс (п. 6 ст. 1233), в основе которых лежит идея о том, что квалификация свободных лицензий в качестве договоров в условиях российского законодательства чревата массой трудностей. Поэтому, по мнению авторов поправок, более простым способом является создание альтернативного механизма «самоограничения права», позволяющего правообладателю в одностор… полный текст

Источник: CNews

_________________________

В комментариях в ЖЖ появились ссылки:

а) на мнение участника обсуждения (Опять “хотят как лучше”…)

б) на материалы эксперта (два текста от Савельева – Савельев Александр,

кандидат юридических наук, магистр частного права, юрисконсульт компании IBM (Россия))

http://privlaw.ru/files/o_proektah.doc

http://privlaw.ru/files/kommentarii.pdf

Сиротские книги

Опубликовано 18 мая 2011

Под термином “сиротские книги” (orphan books) понимаются те книги, на которые ещё распространяются копирайтные ограничения (и, следовательно, их нельзя бесконтрольно оцифровывать и выкладывать в свободный доступ через библиотеки), но правообладатель их неизвестен и спросить разрешение – не у кого. Получается правовой тупик. А ведь речь идёт о таких книгах, как “Курс теоретической физики” Ландау и Лившица или о трудах Фихтенгольца по высшей матаематике (в библиотеках всегда просят наиболее старое издание, поскольку там изложено подробнее и с примерами). Книги эти устареют ещё не скоро, а возможность воспользоваться ими “в цифре” появится только через “пиратские” ресурсы.

В нашем копирайтном законодательстве этот тупик никак не “расшивается”.

Чтобы подчеркнуть важность и серьёзность этой проблемы, процитирую целиком V_X (Сиротских книг больше, чем ожидалось):

The body of orphan works—works whose rights holders we cannot locate—is likely to be extremely large, and perhaps the largest body of materials. If the guesses made here are right, 50% of the volumes will be orphan works. This 50% is comprised as follows: 12.6% will come from the years 1923-1963, 13.6% from 1964-1977, and 23.8% from 1978 and years that follow. (The percentage of orphan works relative to all works decreases as time passes; the number of orphan works increases in more recent years because more works are published in later years.) Indeed, if this speculation is right, our incomplete collection today includes more 2.5 million orphan works, of which more than 800,000 are US orphans.

via clir.org

В гигантской библиотеке HathiTrust (более 5 млн оцифрованных книг из американских университетских библиотек), согласно предварительному исследованию, сиротскими являются не менее половины книг.

Думаю, в России ситуация аналогичная.

Интересно, будут ли какие-то поползновения по решению этой проблемы в проектах ГК-IV? Или так и будем поощрять деятельность пиратов по обеспечению права граждан на доступ к сиротским книгам?

_____________________

В ЖЖ-копии ![]() tthoms меня “потролил”:

tthoms меня “потролил”:

Пиратам дихлофос, авторам гонорар:) [и картиночку с разбрызгиванием дихлофоса присовокупил]

Поскольку мне нужен был повод для уточнения, то я с удовольствием “повёлся”:

Кто же против. Речь идёт о миллионах книг. Правообладателей (в большинстве своём это наследники авторов) у каждой из них много. По оценкам розыск правообладателей на одну книгу и заключение договоров СО ВСЕМИ правообладателями обойдётся от $1000 за каждого первоначального автора, т.е. речь идёт о сумме порядка $10 миллиардов (или о десятках миллиардов, что скорее). Кто-то верит, что такие суммы культура получит на заключение договоров? Дороговато обойдутся е-книги (несколько $1000 за штучку).

Можно пойти по пути Google и оцифровать как орфанные (сиротские) всё книги старше 10 лет и поместить издание в реестр и за каждое использование начислять на некий счёт роялти. Если деньги на счёте хранить до истечения срока действия авторских прав плюс пару лет, то любой из правообладателей может предъявить права и стать получателем своей доли роялти за конкретную книгу. Это обойдётся во много тысяч раз дешевле в плане бухгалтерского и юридического сопровождения и, казалось бы, выгодно всем… Но это мешает спекуляциям и судебным искам со стороны профессиональных копирайтных сутяг и, как следствие, такое не удалось даже Google (фирме с неплохой поддержкой на уровне государства). Понятно, что библиотекам РФ такое не удастся (их и так уже объявили пособниками пиратов). Так что будем пользоваться пиратскими ресурсами сами и пользователям библиотек (неофициально) именно их предлагать – легальных-то копий и возможности легально за них заплатить всё равно не будет

И далее поехали:

![]() tthoms 2011-05-18 23:16 (местное)

tthoms 2011-05-18 23:16 (местное)

(83.149.21.43)

Есть зерно истины, но не идиально.

![]() ekniga 2011-05-19 00:07 (местное)

ekniga 2011-05-19 00:07 (местное)

(85.141.135.56)

Национализация или Гуглизация… Выбор невелик

![]() tthoms 2011-05-19 00:47 (местное)

tthoms 2011-05-19 00:47 (местное)

(83.149.21.43)

🙂

_______________________

В комментах диалог для тех, кто читает ЖЖ-эхо:

2 комментария:

1. Порхачев Василий:

20 мая 2011, 14:35

Несмотря на все уважение к автору блога вынужден попенять не неточности в конкретной информации.

1. Все-таки ЛиФшиц Евгений Михайлович

2. Исключительная лицензия на 10-томник, включая права на электронную версию, принадлежит издательству “Физматлит”

3. ЗАО “Айбукс” обладает неисключительной лицензией на распространение “Курса…” в электронном виде в составе ЭБС ibooks.ru. Пока готовы не все тома – идет обработка контента. Вот, к примеру, том. 8 http://ibooks.ru/product.php?productid=22861&cat=1519&page=2

Вообще-то, если поискать не лень, то много чего можно найти. Было бы желание.

2. ekniga:

21 мая 2011, 00:14

Спасибо за поправку. Внесу в текст

Что до “если поискать не лень, то много чего можно найти. Было бы желание”, то именно отсюда и растут ноги у пиратских копий. А вот оплата за книги произрастает из того, что ЛЕНЬ и УДОБНО…

Нервные отклики на старый отчёт

Опубликовано 16 мая 2011

Отраслевой отчёт за 2010 опубликован давно. См. мой пост от 04 мая 2011 (Доклад (отраслевой)). И тишина была. Но, потихоньку, реакция появляется и, надо сказать, паническая.

КоммерсантЪ (Книжки спят. Россияне теряют интерес к чтению) дал ссылку на отчёт и подробно пересказал его (там ТРИ страницы текста, а не одна). Начал, однако, с весьма алярмистского предисловия (цитирую):

Объем книжного рынка в России сократился в 2010 году более чем на 8%, до 64,6 млрд руб., подсчитала Роспечать. Главная причина — общее снижение интереса к чтению. Продажи книг в электронном формате удвоились примерно до 60,72 млн руб., но все равно пока не превышают 0,1% рынка.

Усилия правительства по дискредитации чтения, библиотек, культуры вкупе с воплями о том, что в электронном формате (в котором удобно читать) читать низзя потому, что в библиотеке абонемент е-книг низззя совсем, а в продаже значительная часть читаемого просо отсутствует в лицензионном доступе ДАЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ.

УПАЛО ЧТЕНИЕ. Но вот упало ли чтение вообще или упало только чтение платного печатного контента? Ну не вижу я, чтобы меньше читали. А вот немолодых читателей с электронными читалками вижу много и всё чаще. И они (а именно они были опорой чтения печатной литературы) “провалили”, на мой взгляд, рынок. И многие из них даже не нарушают копирайт. Читают себе потихоньку классику “в цифре”, а денежки издателям печатных копий платить не хотят… Им хорошо, а издатели пожинают плоды того, о чём говорил Коэльо (Неважно на чём читают, важно ЧТО читают и важен сам факт того, что хотят читать).

Афиша (Казусы. Книги никому не нужны) от алярма вся звенит (цитирую целиком):

Катастрофические данные: в России падение интереса людей к чтению приобрело неуправляемый характер.

Книжный рынок за год рухнул на 8%. Это не связано с кризисом. Это не связано с тем, что люди переходят с бумаги на ридеры.

Люди не читают не потому, что у них нет на это денег, — они просто не хотят читать, им плевать на книжки. Доля чтения книг в структуре медиапотребления за два года уменьшилась более чем в два раза — с 4% в 2008 году до 1,9 % в 2010-м.

9 минут в сутки — именно столько посвящает чтению средний взрослый житель России.

То есть правда состоит в том, что дно будет достигнуто гораздо быстрее, чем казалось: еще через пару-тройку лет количество читающих книги в России будет в пределах статистической погрешности.

И это значит, что:

Книжные магазины — закроются литературные премии — отомрут за ненадобностью (угасание «Букера», теперь понятно, не курьез, а проявление все той же тенденции).

Книжные ярмарки — отменят.

Писатели — будут публиковаться исключительно в интернете.

Издатели — разорятся и займутся чем-то еще.

Книжный бизнес как таковой — прекратит существование.

Девять минут.

Потом восемь.

Пять.

Две.

Одна.

И вот тут все и закончится.

Интересно, однако… Снова Россия пытается экспериментом “на себе” доказать то (в чём, похоже, никто не сомневается), что если издательский бизнес вести по схеме “надавим на покупателя, обратимся к президенту и заставим с его помощью негодных покупателей покупать то, что мы хотим продать, по той схеме, по которой хотим продать”, то можно бизнес потерять и “достукаться” до информационно-технологической коллонизации страны иностранными поставщиками контента (коим на интересы страны, её экономики и её граждан “начхать”).

В отчёте (стр 48-49) сказано (цитирую):

Среди основных факторов, которые будут оказывать влияние на динамику

книжного рынка в течение ближайших 3-5 лет, следует, в первую очередь, отметить

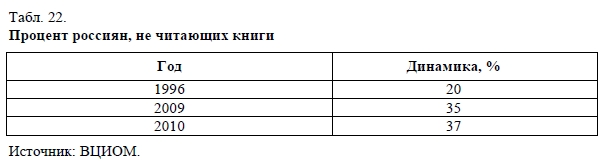

факторы макроэкономического характера. Среди них можно назвать продолжающуюся инфляцию, в значительной степени обусловливающую рост цен на непродовольственные и, в особенности, на продовольственные товары, наличие остаточных кризисных явлений, а также трудности, связанные с проблемами самого книжного рынка. Это и неразвитость инфраструктуры как оптового, так и розничного звена книгораспространения, и достижение розничными ценами на книги психологического предела, и слабые логистические цепочки в системе доведения книг до конечного потребителя, которые не могут обеспечить спрос в отдаленных от Москвы регионах. Ну и наконец, нельзя не сказать о «постоянно действующем» факторе – падении интереса населения к чтению. Так, по данным ВЦИОМ (см. табл. 22), доля россиян, не читающих

книги, с 1996 г. по 2010 г. увеличилась на 17% – с 20% до 37%. Доля же россиян, активно читающих книги, составила в 2010 г. только 23%, и эта цифра продолжает снижаться.

Обсуждению этих и других вопросов был посвящен круглый стол по проблемам

выработки законодательных инициатив в сфере издательской деятельности и полиграфии в Российской Федерации, который был проведен 8 ноября 2010 г. Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ. Участники рынка выражают надежду, что реализация предложенных на круглом столе мер приведет к положительным изменениям на книжном рынке России.

Большую роль среди факторов, оказывающих влияние на интерес к чтению, а

Большую роль среди факторов, оказывающих влияние на интерес к чтению, а

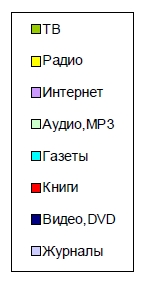

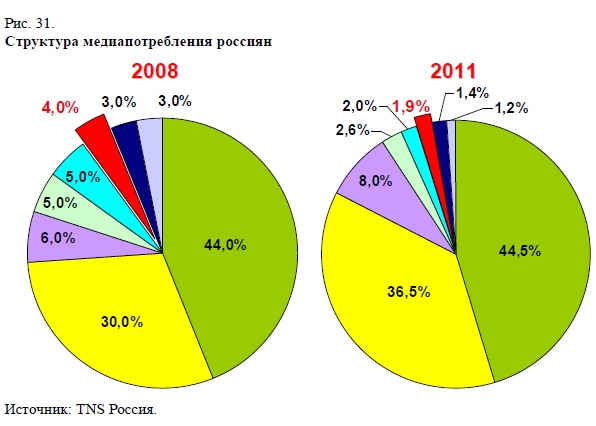

следовательно, и на динамику книжных продаж, играют другие медиа, которые ведут ожесточенную борьбу за свободное время человека. Так, по данным исследовательской компании «TNS Россия», общее медиапотребление российских граждан в возрасте от 16 лет и старше сегодня составляет около 8 часов в сутки. Из них чтению книг в общем объеме медиапотребления отводится 1,9% (около 9 мин. в день), чтению газет – 2% (около 10 мин.) и чтению журналов – 1,2% (около 6 мин.). Сопоставление этих данных с результатами аналогичного исследования 2008 г. показывает, что за последние три года доля времени, отводимого среднестатистическим гражданином России на чтение всех видов печатных источников информации, снизилась почти на 7%, в т. ч. книг – на 2,1%,

газет – на 3% и журналов – на 1,8%. При этом в структуре медиапотребления

российского гражданина за последние три года выросла доля телевидения, Интернета и особенно – радио (см. рис. 31- легенда к диаграмме приведена отдельно и находится справа).

Одновременно с этим нельзя не отметить увеличение числа читателей, использующих для чтения возможности современных гаджетов. Правда, серьезной

причиной, тормозящей развитие электронного книгоиздания и книгораспространения является электронное пиратство: сегодня доля пиратских электронных книг при скачивании достигает 80%.

___________________________

Как такое может быть написано рядом: Трагедия. Люди ПЕРЕСТАЮТ ЧИТАТЬ и тут же рядом мысли о том, что читают не то и не там. И ведь речь идёт не о качестве читаемого, не о его научной, художественной и иной ценности. Исследователи “в набат бьют” – читают НЕ ТАКОЙ (цифровой) контент и НЕ У НАС. Тут радоваться надо, что хоть кто-то ещё хоть что-то читает, что отсутствующие (как сказано выше) каналы книгораспространения (для печатных копий) хоть как-то компенсируются цифровыми каналами (и сами правообладатели в первую очередь виноваты в том, что лицензионный контент часто просто недоступен (печатный “не завозят”, а цифровой “не разрешают, чтобы не пиратили”). А вместо этого горе-бизнесмены сетуют, что вместо них (не делающих ничего на пользу читающим) прибыль получают те, кто делает (пусть и незаконно) хоть что-то, чтобы у читателей был (отнюдь не всегда бесплатный) доступ к желанным книгам…