С каких это пор американцев стали волновать международные договоры?

Опубликовано 18 мая 2010

Именно эта мысль приходит в голову, когда читаешь материал Компьюлента (Договор, касающийся Google Books, будет иметь устрашающие международные последствия). Где и кого в США могло взволновать то, что действия крупной американской корпорации нарушают международные договоры? Пусть международные договоры перестраиваются под нужды американских корпораций… То ли, действительно, кризис ударил сильно, то ли (думаю, что это более вероятно) международные договора используются как инструмент внутриамериканской конкурентной борьбы…

Комментарии к записи С каких это пор американцев стали волновать международные договоры? отключены

Интересная “отмазка”

Опубликовано 17 мая 2010

Через спам-коммент наткнулся на ресурс (http://www.housebook.ru/). Там заголовок объясняет, что это – электронная библиотека HouseBook. Скачать бесплатно книги и журналы без регистрации…

Более всего заинтересовала их “отмазка” (цитирую целиком):

Все книги на сайте представлены исключительно в ознакомительных целях!

Если вы не хотите, чтобы какая-либо книга была описана на сайте, свяжитесь с нами, и мы обязательно вам поможем!

Владельцы сайта и хостинга не несут ответственность за использование ссылок и информации, представленных на этом сайте. На данном сайте представлены исключительно ссылки на другие ресурсы. Данный проект является некоммерческим, поэтому авторы не несут никакой материальной ответственности. Вся информация и ссылки представлены исключительно в ознакомительных целях и предназначены только для просмотра.

Вы обязуетесь не использовать полученную на нашем сайте информацию в целях, противоречащих законам РФ и нормам международного права.

Просим обратить внимание на то, что на сервере housebook.ru не хранится ни одного файла, который нарушал бы закон РК (или какой-нибудь другой страны). Наш сайт, это всего лишь набор новостей и ссылок от посетителей сайта и других открытых источников интернета. Ссылки на объекты авторского права на страницах сайта housebook.ru указывают на внешние общедоступные источники в сети Интернет, не находящиеся на ресурсах, подконтрольных housebook.ru. Администрация сервера не располагает информацией о правомерности опубликования этих материалов. Все ссылки на ресурсы в Сети, содержащие файлы и пр. объекты интеллектуальной собственности, размещены на правах рекламы или в ознакомительных целях.

————————————

Действительно есть ссылки на книги и журналы, которые бесплатно скачиваются с общедоступных сайтов распространения…

Неясно только насколько эффективной является их “отмазка” с юридической точки зрения…

____________________

Мнение mr.TT из коммента:

С юридической точки зрения это соучастие в виде подстрекательства или пособничества. Для более точной квалификации разбираться надо в деталях. .

Кто больше?

Англоязычные свободные ресурсы

Опубликовано 12 мая 2010

Подборку дал Университет НьюМексико. Есть на его сайте интересные места ( University Libraries Home » LibGuides Home » Electronic Books » Internet Books). Материал, по первому взгляду, исторический. Одна беда – англоязычный…

Комментарии к записи Англоязычные свободные ресурсы отключены

новый материал по старым исследованиям

Опубликовано 11 мая 2010

В дополнение к моему посту от 18 января 2010 (Independent: результаты исследования спроса на е-книги), где я пересказывал отчёт газеты Independent про исследование, проведённое Book Industry Study Group (отчет 15 января о статистике about US e-book readers).

И в дополнение к трём моим апрельским постам про исследование Российского рынка фирмой SmartMarketing.

Российская газета (Книгой и не пахнет. За год продажи электронного контента для ридеров подскочили на 176%), оттолкнувшись от этого исследования дала кое-что (Опубликовано в РГ-Бизнес N749 от 11 мая 2010 г.) и про Российский рынок (цитирую, не сильно заботясь о повторах того, что уже писал ранее и, как всегда, выделяя собственные измышления цветом):

Еще совсем недавно никто из аналитиков рынка гаджетов не обращал внимания на ридеры – устройства для чтения электронных книг. И вдруг оказалось, что в 2009 году экранов с “электронными чернилами” было выпущено около 2,5 миллиона штук. В этом году, по прогнозам аналитиков, будет продано около 5,5 миллиона штук. Это связано с тем, что само чтение становится более мобильным, более интересным в электронном виде. Гораздо проще зайти в Интернет и скачать какую-то книгу, чем идти в библиотеку или в книжный магазин. Сейчас создано много сайтов, где можно купить литературу в электронном виде. Много и бесплатных библиотек, фонды которых значительно превышают фонды платных (всё-таки журналюга – это диагноз; поскольку у нас, в отличие от цивилизованных стран, библиотекам запрещено использовать актуальные е-киги – контент в цифровой форме, защищённые копирайтом – для обслуживания пользователей, то, к моему глубокому сожалению, в России нет ни одной легальной библиотеки актуального цифрового контента, несмотря на то, что их наличия требует тенденция к инвестиционному развитию в сторону наукоёмких направлений).

О своем видении нового рынка уже заявили крупные издательства. Издательствам по большей части интересно предлагать пользователям полноценные мультимедийные продукты. По весьма осторожному мнению аналитиков IDC, в 2010-2011 гг. на электронные книги будет приходиться как минимум 10% оборота крупных издателей (сейчас это 4%). Понятно, что речь идёт о западных издательствах. Наши издательства отказываются выпускать свой контент в легальный оборот “в цифре” под предлогом борьбы с пиратством, что делает пиратство неизбежным деянием, которое получает всё большую общественную поддержку (где-то людям контент брать надо, если его нельзя взять лицензионный у законного правообладателя, то молодцы пираты, что дают взять бесплатно). Российские правообладатели уповают на полицейские меры и на открытые письма к руководителям Государства и, тем самым, лишь усугубляют ситуацию…

Электронные книги все увереннее входят в нашу жизнь. Российские библиотеки уже два года как закупают литературу в цифровом формате – ее там читают на обычных компьютерах. По условиям договоров посетители могут знакомиться с электронными книгами бесплатно, но лишь в читальных залах. За чтение на дому правообладатели хотят получать дополнительные роялти – от 20 до 100 руб. за каждую выданную копию. Но библиотеки не могут взимать деньги с читателей – по российским законам их услуги бесплатны. По Федеральному закону “О библиотечном деле” пользователь имеет право бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов. Этот текст целиком на совести автора. Я о закупках е-книг (текстов в цифровом формате) для библиотек не знаю. Их использование в цифровом формате библиотеками незаконно. Имеющийся опыт “Ленинки” по организации доступа в режиме ЧЗ к оцифрованным диссертациям (со всеми ограничениями, которые накладываются ГК-4) показывают, что такое обслуживание крайне неудобно (раз нельзя допустить создание копии, то материал не распечатывается и не копируется, пользователь ВРУЧНУЮ КОНСПЕКТИРУЕТ нужный ему материал с экрана). Что-то делается в ВУЗовских библиотеках с цифровым контентом, который подготовлен преподавательским и научными сотрудниками в порядке выполнения должностных обязанностей, но это, скорее, вариации на тему Print on demsnd. Да, библиотеки экспериментируют, отлаживают технологии, но (к сожалению) только с использованием общедоступного контента

Критическим для дальнейшего развития рынка электронных книг может стать управление цифровыми авторскими правами. Издатели и авторы не хотят, чтобы читатель передавал электронную книгу со своего устройства на устройство своего друга бесплатно. Но уследить за этим сейчас практически невозможно, и сомнительно, что в ближайшем будущем появятся такие возможности. Более того, за призрачную надежду на защиту правообладатель заплатит разработчику защит и попытается эти деньги содрать с лояльных читателей (заставив их платить больше за неудобный в эксплуатации контент).

Так что же ждет электронную книгу в ближайшем будущем? Аналитики компании Forrester опубликовали прогноз развития рынка электронного контента и устройств для его чтения.

По их мнению, прошлый год стал переломным для рынка ридеров и книжного контента: объем продаж устройств для чтения электронных книг к концу года вырос более чем в три раза, а продажи контента подскочили на 176%. В дальнейшем на рынке проявятся следующие тенденции.

В этом году появятся новые устройства для чтения электронных книг, производители которых откажутся от использования технологии электронных чернил, предпочтя ей более дешевые аналоги или новейшие разработки.

Мобильные телефоны и нетбуки с двумя дисплеями уверенно вторгнутся на территорию ридеров. Появятся приложения, с помощью которых устройства, не предназначенные для чтения, будут готовы взаимодействовать с электронными книгами. В прошлом году появились разнообразные приложения для iPhone, смартфонов и ПК и первые приложения для портативных игровых устройств, таких как Sony, PSP и Nintendo DS. В этом году приложений будет значительно больше. Учебники в электронном виде станут более доступными, но и продажи останутся скромными. Издатели печатных СМИ начнут выпускать свои приложения и устройства. На сегодняшний день они не удовлетворены тем, в каком виде их продукция доступна на ридерах Kindle и Sony. Издатели заинтересованы в большей функциональности, которая позволила бы, например, продавать рекламу в изданиях и контролировать отношения с подписчиками.

Китай, Индия, Бразилия и страны Евросоюза будут стимулировать рост рынка, но Америка останется в 2010 году его лидером. Тем не менее как минимум пять новых ридеров будут выпущены в Китае, два – в Индии. Потребность в электронных книгах будет расти в Бразилии и странах Евросоюза. В соответствии с результатами опроса, проведенного компанией Forrester, среди 14 536 онлайн-покупателей в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Голландии и Швеции 4% опрошенных приобретали электронные книги в течение последнего месяца и 19% выразили готовность покупать их в ближайшем будущем.

Комментарии к записи новый материал по старым исследованиям отключены

Диск “on demand” для студента

Опубликовано 11 мая 2010

Услуга Print on Demand в России “пробуксовывает” из-за саботажа правообладателей (нет разрешения и нечего печатать “по требованию”). И всё сводится к микротиражному изданию по заказу автора (в тот момент, когда он ЕШЁ не отдал права издателю). Чаще всего это используют в ВУЗах для учебников и методичек (их издание часто является “цензовым” условием для повышения “ранга” преподавателя и, следовательно, для увеличения оплаты его основного труда – преподавания).

Аналогичную схему Диск on demand предлагает УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (Каждому студенту – электронный диск: Издательская программа “Университетской библиотеки” для профессоров и кафедр).

Речь идёт об изготовлении дисков с комплектом учебных материалов, которые предоставлены заказчиком (предполагается, что он же – автор и преподаватель).

Возможно платное изготовление мастер-диска и требуемого количества копий (дальше заказчик копии распространяет сам, а с помощью мастер-диска может сделать дозаказ).

В случае, если комплект заинтересовал УБ, мастер-диск не требуется и все права по реализации передаются “УБ” (имеем Диск on Demand в чистом виде) возможен вариант бесплатного сканирования и изготовления мастер-диска. В этом случае студенты свои копии покупают не у автора, а к УБ

У проекта УБ есть и чистый Print ondemand… Он доступен для значительной части произведений для их электронного фонда

Вообще-то это крайне интересно. Культуру и технологию On DEmand надо всячески развивать и “продвигать”.

В скобках замечу, что в общедоступных библиотеках (персонал которых пишет авторские работы гораздо реже, чем педагоги в ВУЗе)…

Комментарии к записи Диск “on demand” для студента отключены

Концепт ультратонкого ридера от Джае Кима

Опубликовано 10 мая 2010

TrendyMen.ru и Живая газета представляют

TrendyMen.ru и Живая газета представляют

Концепт ультратонкого ридера от Джае Кима.

Дизайнер Джае Ким (Jae Kim) создал стандартную читалку, которую назвал просто и лаконично – The Page (Страница). Устройство для чтения электронных книг и газет с дисплеем на технологии e-ink не толще листа бумаги, его можно складывать и скатывать в рулон.

Автор изобретения захотел объединить современные газеты и технологии, чтобы таким образом решить извечную проблему печатных СМИ – недостаток печатной площади и быстрое накопление «макулатуры». Теперь ни редакторам, ни читателям не придется беспокоиться. Более того, новинка гораздо прочнее бумаги, не боится воды, яркого солнца, снега и сильного ветра.

Еще одна особенность устройства The Page – способность масштабировать отображение информации и менять сетку полосы.

Сейчас идут финальные испытания концепта и если они пройдут успешно, в ближайшее время читалка будет запущена в серийное производство.

Ролик

Комментарии к записи Концепт ультратонкого ридера от Джае Кима отключены

Print on demand в Лондоне и Москве

Опубликовано 5 мая 2010

Сноб (Espresso Book Machine в книжном магазине Blackwell в Лондоне) сообщил, что в книжном магазине Blackwell на Черинг Кросс в Лондоне установили первую в Британии машину по распечатке книг – Espresso Book Machine. В каталоге 400 тысяч названий.

Заказать распечатку можно по интернету на сайте магазина или в самой торговой точке. Машина печатает 100 страниц в минуту, переплет у книг мягкий. Качество печати, как уверяют очевидцы, приемлемое. Цены на распечатки соотносимы с ценой на обычные книги в мягкой обложке в Англии.

По ссылке есть подробности и видеоролик.

В Москве магазин Фаланстер уже довольно давно предлагает подобный (Проект RU1.RU). Единственная разница – крайне узкая база того, что можно распечатать. Причина – копирайт. Правообладатели не дают разрешение и макеты… Приходится приносить свои макеты своих файлов (мечта графомана, однако)

Комментарии к записи Print on demand в Лондоне и Москве отключены

ЮНЕСКО борется с оцифровкой книг

Опубликовано 2 мая 2010

Делает она это в интересах правообладателей (издателей печатных копий). Цитирую по Известия (ЮНЕСКО борется с книжным пиратством):

В ЮНЕСКО создана Всемирная обсерватория по борьбе с пиратством в сфере культуры. Об этом сообщает Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, которая отмечает сегодня Всемирный день книги и авторского права.

В ЮНЕСКО создана Всемирная обсерватория по борьбе с пиратством в сфере культуры. Об этом сообщает Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, которая отмечает сегодня Всемирный день книги и авторского права.

Сегодня же в штаб-квартире ЮНЕСКО проводится круглый стол на тему “Книгоиздание, новые технологии и сближение культур”.

В этой связи организация особо подчеркивает важность и необходимость защиты творчества и эффективной борьбы с пиратством.

“В эпоху возникновения новых форм книгоиздания, изменения самой концепции книги, условий ее производства и доступности крайне важно помнить, что дальнейшее развитие книжного дела невозможно без соблюдения авторского права. Это становится особо актуальным ввиду того, что сканирование книг создает предпосылки для их незаконного использования”, – подчеркивает в своем послании по случаю Всемирного дня книги и авторского права директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Для выполнения этих задач ЮНЕСКО создала Всемирную обсерваторию по борьбе с пиратством – онлайновую платформу с открытым доступом, содержащую информацию о национальной политике государств-членов ЮНЕСКО по борьбе с пиратством.

Обсерватория, материалы которой будут регулярно обновляться, публикует документы, относящиеся к законодательству по авторскому праву, освещает новости и события, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ее сайт также содержит информацию о новейшем опыте борьбы с пиратством в мире. В частности на нем размещены материалы, касающиеся методов улучшения информирования общественности, способов усиления защиты авторских прав.

________________________________________

Копирайтные мародёры переходят в наступление уже в мировом масштабе. В “развитых” странах копирайтные ограничения давно уже введены “в рамки”, которые не препятствуют праву граждан на доступ к информации (гарантом доступности и бесплатности которого выступают библиотеки). Это полезно экономике. Понятно, что “борьба с пиратством” направлена против “недоразвитых” стран (в т.ч. против России). Чтобы помешать её инвестиционному развитию под сомнение ставится право граждан на доступ к информации и, при поддержке издателей, пытающихся сохранить свои доходы при устаревших бизнес-технологиях, гиперболизируется примат авторского права. Ясно, что задача этой “борьбы” – дезорганизация экономики “недоразвитых” стран (в т.ч. России), дабы помешать им конкурировать со странами “развитыми”…

Неужели Россия позволит чтобы её ТАК (на международном уровне) дезорганизовывали?

По следам президентских рекомендаций

Опубликовано 1 мая 2010

В дополнение к моим постам от 23 апреля 2010 (Заседание Государственного совета) и от 27 апреля 2010 (Ещё немного и президентский ридер за $100 появится “в натуре”) новый материал ЧасКор:

среда, 28 апреля 2010 года, 08.55

Валентин Мальцев

Президент рекомендует букридеры

Легче рюкзаки пока станут у московских школьников

Московские власти решили последовать примеру тайваньских коллег, которые с нового учебного года собираются заменить бумажные учебники букридерами. В нескольких московских школах начинается аналогичный эксперимент. Подробнее

Не удержусь от цитат:

- В расчёты министра и правда вкралась досадная погрешность. Книги в электронном виде ещё должны как-то в букридеры попасть. «Героя нашего времени» скачать, конечно, можно. А вот литературу более-менее современную (срок «современности» определяется сроком охраны имущественных прав, который в общем случае составляет 70 лет со дня смерти автора) уже необходимо покупать. Это несколько снижает инвестиционную привлекательность проекта, однако главной проблемой будет вовсе не цена, а отсутствие оцифрованных книг: в продаже на российском рынке сейчас насчитывается не более 30 тыс. наименований произведений. Есть, конечно, и другой выход: закачивать в библиотечные букридеры оцифрованные книги могли бы и сами библиотеки, но в этом деле им препятствует текущее российское законодательство, запрещающее библиотекам заниматься оцифровкой без письменного согласия авторов. Если учесть, что в Росси только в прошлом году вышло около 125 тысяч наименований книг, то понятно, что ни одна российская библиотека просто не сможет справиться с таким валом авторских договоров.

- По пути субсидирования устройств для чтения книг может идти не только государство. Например, явно субсидирует цену «своего» букридера канадская компания Kobo, выпустившая на рынок США букридер по цене 150 долларов. Окупить затраты компания надеется за счёт продажи электронных книг. Но не в одних субсидиях спасение: не озабоченному прямой коммерческой выгодой государству, в сущности, ничто не мешает помочь с инвестициями в отечественное массовое производство букридеров. В конце концов, «электронные чернила» — это тоже нанотехнологии…

- Независимо от решения вопроса на государственном уровне, пилотный проект по раздаче московским школьникам букридеров «Дигитека» (вариант PocketBook 901 с 9,7-дюймовым экраном) вместо традиционных учебников начинается в новом учебном году в школах Москвы. Эксперимент профинансирует фонд «Русский глобус». Департамент образования Москвы только доплатит учителям и методистам, участвующим в эксперименте.

Эксперимент действительно необходим. Хотя бы для того, чтобы понять все связанные с ним экономические и технические проблемы. Даже если исходить из совершенно оптимистичного падения цен на букридеры до 200 долларов, на почти 13 млн учащихся пришлось бы потратить свыше 2 млрд долларов. Нужно ещё учесть, что со временем букридеры, как и любые устройства, выходят из строя: получатся более внушительные цифры. Наконец, дети, особенно ученики начальных классов, неизбежно будут терять устройства, «поливать» их компотом и т.д. Впрочем, многое станет ясно как минимум через год, когда пилотный эксперимент завершится.

Эксперименты начинать надо с библиотек. Здесь можно использовать меньше устройств и больше “подопытных читателей” на каждое устройство. Будем надеяться, что никакая “ценовая вилка” между президентом и министром культуры (по оценке цены ридера для библиотеки) не сможет этому помешать надолго

__________________________________

Из комментов в ЖЖ-эхе:

![]() yu_khristich

yu_khristich

2010-05-02 00:24 (местное)

Я не очень понял в чем смысл этого эксперимента? Удешевить тут пока еще не очень-то получится. С учётом цены устройств и их амортизации. Дополнительных возможностей для образовательного процесса там тоже не наблюдается – разве что, поиск цитат. Наоборот, управление ридером гораздо менее интуитивно, чем в традиционной книге. Не говоря, про то, что надо еще придумать, как эти дополнительные возможности использовать на уроке.

В итоге, единственный неоспоримый выигрыш – вес портфелей. Да-с. Не густо…

А вот литературу более-менее современную (срок «современности» определяется сроком охраны имущественных прав, который в общем случае составляет 70 лет со дня смерти автора) уже необходимо покупать.

Такое ощущение, что речь идёт только об учебниках по литературе. И даже не учебниках, а о литературе для самостоятельного чтения.

Но позвольте, во-первых «Литература» – это только ОДИН предмет. Во-вторых, даже у «Литературы» есть учебники, которые состоят вовсе не только из отрывков худ. произведений. И по всем остальным предметам школьной программы все учебники имеют современных авторов и издателей.

Ради доп. материалов к одному из школьных предметов всю эту бодягу с раздаче ридеров заводить бы не стали.

Значит имеются в виду именно учебники и именно по всем (или многим) школьным предметам. Значит эти учебники будут каким-то образом приобретаться в соответствующих издательствах («Просвещение» etc). Чисто технологически, проще всего было бы просто брать готовую вёрстку тех же самых учебников в PDF-формате. Под это дело, видимо, и размер экранов старались подогнать как можно ближе к размеру страниц обычных учебников.

Мой ответ:

![]() ekniga

ekniga

2010-05-02 15:04 (местное)

Речь идёт примерно о том же, что уже делает Шварцнейгер в Калифорнии.

И, конечно, пока, речь идёт только об эксперименте. Только понятие “эксперимент” может разрешить использование букридеров с бесплатным (для ученика) контентом.

Сегодня (я говорю о законе, а не о технической возможности) контент, защищённый авторским правом может быть куплен частным лицом и может использоваться только лично.

На условиях бесплатного (для пользователя) абонемента (школа купила контрольный экземпляр учебника, или любого другого контента, и лиценцзию на N закачек на ридеры, что позволяет ей закачать контент всем учащимся) реализация контента НЕЗАКОННА.

Делается это под надуманным предлогом “иначе Россию не пустят в ВТО”. Я сейчас вернулся из Финляндии, где разбирался с вопросом “а как у них” (готовлю материал, как он у нас на сайте появится – кину ссылку в блоге). У них решается вопрос о ТЕХНОЛОГИИ правильного обслуживания граждан цифровой информации. И никто не сомневается в том, что право граждан на доступ к информации (гарантируемое библиотекой) доминирует над правом кого бы то ни было мешать этому. Да, конечно, стараются не ущемить авторов (заметьте – авторов, а не правообладателей, которыми обычно являются издатели) и не разорить издателей… Но там любая попытка ущемить возможности библиотек по реализации прав граждан будет пресечена быстро и жёстко, а посему правообладатели вынуждены согласовывать технологии правильного законного добросовестного (бесплатного для пользователей, но, отнюдь, не бесплатного для финансирующих органов) использования цифрового контента.

А у нас только эксперимент может прикрыть незаконность такого использования контента. Если учесть, как жёстко лоббисты правообладателей подымают “хай” при любом намёке на на убытки для их карманов (все эти открытые письма и “наезды в прессе”), то не удивлюсь, если эксперимент объявят интересным, но незаконным… Слишком уж выгоден (и правообладателям и чиновникам) рынок по изданию и оптовой закупке десяток тысяч печатных копий учебников…

Так что речь идёт только о локальном эксперименте. Проверят технологию распространения контента, возможность ридеров служить долго в режиме “школьное использование”, сан-эпид. надзор проверит безопасность и допустимость для детей многочасовой работы с ридерами. Проверят DRM (это для правообладателей важнее, чем возможность делать заметки и скачивать их с ридера вместе с цитатами из текста).

Думается, на 2-3 года правообладатели смогут “тормознуть” использование е-книг в школе, а дальше потребности экономического развития страны заставят “цикнуть” на правообладателей и начать отработку технологии правильного использования е-книги в библиотеки и школе. А дальше, если этого не будет, то экономика не выдержит и “цикать” на правообладателей будет некому – страна развалится…

Что-то мы с Вами расписались, а ведь есть ещё и базовый блог… Чтобы наша беседа была видна и там, я перекину комменты в основной пост

______________________________________

Из комментов к основному посту:

KB:

2 мая 2010, 00:57

Я правильно понял что ПокетБук официально готов продавать 9,7 букридеры за 200 баксов?

Если нет, то цена падать не будет ибо будут откаты.

По поводу эксперимента тоже не совсем понятно. Еинк вроде говорили что пластиковые подложки появятся только в следующем году (не в учебном). Значит эксперимент будут проводить с бумагой на стеклянной подложке? А это резко увеличит поломки устройств + повысит цены на следующее поколение, так что опять никак не 200 баксов…

Мой ответ:

ekniga:

2 мая 2010, 15:18

Думаю, что цена $200 – это не более чем желание автора цитируемого материала от ЧасКор хоть как-то приблизить цену к пожеланиям президента ($100 за простые модели). На каких условиях предоставлены материалы для эксперимента – это одно (тут я не удивлюсь, если услышу что-то близкое к “бесплатно или по номинальной цене”, равно как не удивлюсь услышав “очень дорого, но зато к началу ЭТОГО учебного года”), а вопрос о цене покупки ридеров большими партиями (сотни тысяч штук в год), об организации их тех. обслуживания и гарантийной замены – это уже совсем другой вопрос… А по какой цене “гражданский” аналог будет доступен частному покупателю и о том, сможет ли он пользоваться сетью “школьных” сервис-центров и сможет ли “человек с улицы” скачать учебные пособия и доп. книги, (например, для занятий с внуками) – это уже совсем третий вопрос

__________________________________

The-digital reader (California’s Digital Textbook Initiative, Phase 2) дал подборку материалов по е-учебникам в Калифорнии:

The California Learning Resource Network (CLRN) тольк о что выпустила draft report для 2-й фазы California’s digital textbook initiative. Вторая фаза включает обзоры е-учебников по истории, экономике, социальным наукам.

Фаза 1 была анонсирована прошлой весной, а отчёт появился в августе 2009. Обзор покрывал естественные науки: физику, химию, алгебру и calculus (похоже, что речь идёт о вычислительных науках или информатике?). Отчётпо фазе 1 – here.

Ещё информация по теме:

- California steps up digital textbook initiative

- Digital Textbooks to Reach Tipping Point by 2014

- New site with list of digital textbook sources

- Findings from Digital Textbook Study Released

___________________________

NewsLand (Медведев недооценил букридеры: Их стоимость и недостатки, возможно, превзойдут его ожидания) сообщил взгляд на проблему преподавателей (цитирую целиком):

Поддержка букридеров президентом Дмитрием Медведевым совпала с экспериментом московских властей по замене школьных учебников на их электронные варианты. Начиная со следующего учебного года 500 школьников получат российско-украинский ридер «Дигитека». Эксперимент будет финансироваться фондом «Русский глобус» за счет добровольных пожертвований, за исключением доплат учителям и методистам, которые возьмет на себя Департамент образования Москвы.

Власти российской столицы вроде бы идут в ногу со временем. Министерство образования Южной Кореи заявило о полном отказе от бумажных учебников в школе к 2011 году, а американцы на программу «букридизации» планируют выделить $9 млрд.

Но в чем могут быть проблемы?

Во-первых, в стоимости. Хотя президент сразу указал, что это должно быть не $500, а примерно $100, в эту сумму вряд ли удастся уложиться.

Если разделить $9 млрд на 56 млн американских школьников, то получается, что даже при таком массовом производстве стоимость выходит в районе $160. Если же посмотреть на стоимость букридеров, анонсированных на выставке потребительской электроники CES-2010 в Лас-Вегасе, то она колеблется от $400 до $800.

Во-вторых, в контрастности текста и цвете. Сейчас в учебниках уже приняты за стандарт двухцветная печать текста и цветные вклейки. Хотя букридеры и поддерживают многочисленные оттенки серого, они все-таки проигрывают, с точки зрения восприятия.

Другой немаловажный вопрос – напряжение глаз школьников. Контрастность текста в бумажных учебниках по отношению к белой бумаге сейчас выше, чем на ридерах. И возникает вопрос: если все учебники в настоящее время получают гигиенический сертификат, то как будут сертифицироваться их электронные варианты?

В-третьих, если современные школьники сегодня с легкостью осваивают любой новый гаджет, то, боюсь, с учителями будут проблемы. Особенно, пожилого возраста.

Однако, к несомненным плюсам можно отнести уменьшение веса школьных ранцев и расширение возможностей визуальной иллюстрации материалов.

Если посмотреть на сайты, где выкладываются методические разработки уроков, то около 30% занимают всевозможные презентации, использующие фотографии и музыкальное сопровождение. Основным ограничением в этом направлении будет отсутствие поддержки в «Дигитеке» цвета.

Московские власти уже подготовили целую программу внедрения электронных учебников. На втором этапе предполагается доработать ридер и заняться оцифровкой книг, а массовый переход на новый формат планируется с 2012 года.

Однако с учетом того, что мир уже начали завоевывать планшетные компьютеры, не стоит ли сразу задуматься о переходе на специальную учебную версию iPad, возможности которого на порядок больше любого букридера.

Куда вдруг делись копирайтные мародёры?

Опубликовано 1 мая 2010

Обычно, стоит только заикнуться о том, что что-то будет кому-то доступно FREE (бесплатно, т.е. даром), так тут же набегают копирайтные мародёры и начинают проект гнобить. Потому, что низззззззя.

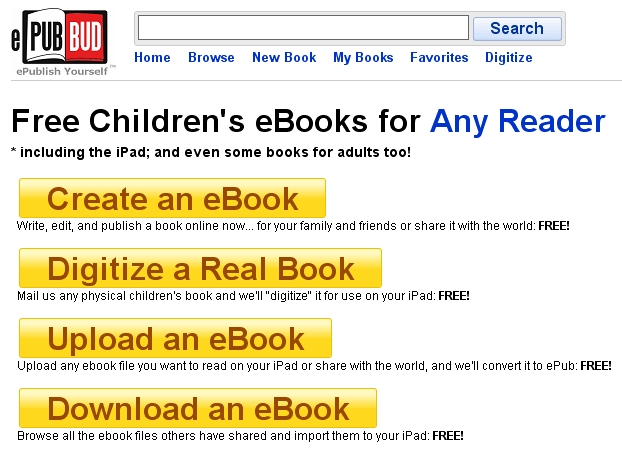

Куда вдруг делись эти копирайтные мародёры? Как они пропустили вот такой сайт (http://www.epubbud.com/)?

Блог toodoo (ePub Bud – книжный сервис для детей)так описал его (цитирую):

Этот сервис рассчитан на креативных родителей и читающих детей. Итак, что же может предложить интересного ePub Bud? Во-первых, вы можете сами написать книгу о своем ребенке или для своего ребенка, которая будет автоматически сохранена в формате, пригодном для чтения на iPad. Это функция доступна русскоязычному населению однозначно. Проверено. Во-вторых, вы можете с помощью ePub Bud оцифровать понравившуюся вам книгу. Достаточно написать письмо с указанием названия и автора книги. Насколько “русскоязычна” данная функция не знаю, но англоязычные книги точно реально оцифровать. В-третьих, вы можете просто перевести любую электронную книгу в формат для чтения на iPad. Ну и под занавес, вы можете пользоваться уже готовым материалом, представленным на ePub Bud и делиться своим.

______________________________

Всё это мне очень нравится, но как-то уж очень напоминает библиотеку Мошкова и другие подобные проекты в самый романтический период, когда про копирайт никто ничего не слышал. Понятно, что народ оцифровывать будет отнюдь не только то, что уже попало в Publick Domain, т.е. это будет (если выживет) дыра в плотине копирайтных огранияений.

Хорошо, конечно, что есть дыра, но непонятно куда делись “радетели” прав обираемых авторов и почему проект ещё не прикрыли?

Очень хочется верить, что до конца 2010 года проект доживёт и мы все ещё им успеем попользоваться