Пусть тёще будет хуже

Опубликовано 29 июня 2011

Был, помнится, такой анекдот: “Не буду опускать ушанку! Отморожу уши к чертям! Пусть тёще будет хуже!”. Именно этот анекдот всплывает в памяти, когда в очередной раз смотришь материалы, которые живописуют копирайтные экзерсисы законодателей, болтающихся под умелым манипулированием копирайтного лобби “как сосиска в проруби”.

“Уши отморозить” законодатели наши готовы во всю, а в качестве “тёщи”, похоже, используют ВТО….

Вот ЧасКор опубликовал очередной материал об очередной попытке “отморозить уши”:

среда, 29 июня 2011 года, 13.00

Виктор Ильин

Виктор Ильин

Интеллектуальная собственность: битвы на распутье

На протяжении последних четырёх десятилетий мировое законодательство закручивало гайки в информационном обмене тем туже, чем больше технических средств для него открывалось. Российским законотворцам в закреплении «интеллектуальных прав» предлагалось быть святее папы римского, дабы в ВТО страна вошла умственно стерилизованной. Этой задаче IV часть Гражданского кодекса вполне удовлетворяет. Подробнее

Не удержусь от цитат:

Интригу обогатил очередной международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век», прошедший в апреле 2011 года в Торгово-промышленной палате. С одной стороны, проект его резолюции содержал уже привычные призывы к усилению защиты авторов и их «смежников». С другой, прозвучали предложения неожиданные, если не сказать революционные: введение реестров авторских прав; создание национального фондохранилища электронных ресурсов; расширение прав библиотек в оцифровке и использовании своих фондов; расширение сферы некоммерческого использования произведений; признание открытых (свободных) лицензий в сфере цифровой культуры и образования; отказ от обязательной письменной формы лицензионного договора; введение альтернативных моделей выплаты вознаграждений.

Будем объективны: да, пиратство — это зло. Хотя бы потому, что до сих пор мешает распространению свободного ПО. Однако зло это вовсе не абсолютное. Во-первых, по многим наблюдениям, софтверные гиганты начинают проявлять активность в преследовании пиратов только после того, как с их помощью убирают мелких конкурентов и наводняют рынок своей продукцией. С точки зрения бизнеса это даже не ценовой демпинг, это — неизбежные издержки вхождения в сеть. Многие издатели периодики за размещение прессы в розничных сетях платят «живыми» деньгами.

Во-вторых, пиратская цена куда точнее отражает платёжеспособный спрос, чем монопольная, которую запрашивает правообладатель. По итогам пятилетнего исследования, проведённого в шести странах, и в том числе в России, канадский International Development Research Centre пришёл к выводу, что в развивающихся экономиках пиратство создаёт рынок, а не разрушает его. Известны кинопроекты, окупившиеся за счёт продаж DVD по цене чуть выше нелегальной копии.

Говорят, что демократия — это процедура. Судебная система — часть демократии. Или чего-то иного. Когда отечественные ревнители интеллектуальной собственности (по преимуществу иностранной) требуют запретить торренты, они рассчитывают именно на русскую нелюбовь к процедурам. Вызвавший немалые протесты британский закон о цифровой экономике (8 июня 2010 года) позволяет отслеживать и налагать санкции на особо упорных пользователей пиринговых сетей. При этом правообладатель сам должен войти в сеть и отследить, на какие IP-адреса скачивается его произведение. На основании его информации провайдер отправляет пользователю запрос. После этого правообладатель снова извещает провайдера о нарушении копирайта, а тот представляет ему анонимный список нарушителей с IP-адресами. С этим списком правообладатель может обращаться в суд для раскрытия личных данных, чтобы затевать дело против нарушителя. И всего этого достаточно, чтобы добиться… Вы думаете, тюремного заключения? Нет, всего лишь ограничения доступа и даже отключения от интернета!

Будут ли российские законодатели отягощать правообладателей подобными проблемами? Те явно этого не желают. Высказывается недовольство «заявлениями отдельных политиков относительно демократизации и недопустимости ограничений в интернете» (по китайскому образцу); «если «не надо кошмарить малый бизнес» — получается, вообще никого нельзя проверять»; «либерализация УК может свести на нет все усилия, предпринятые за последние годы» — вот сумма их тревог и ламентаций.

До сих пор самобытность наша способствовала фронтальному наступлению цензурно-копирайтного режима на публичное поле. И занятых с ходу позиций правообладатели сдавать не собираются. Однако, как заметил президент Д. Медведев на встрече с представителями интернет-сообщества, Рубикон пока ещё близок, а нам проще «новые критерии вырабатывать, чем тем, кто привык досконально соблюдать законодательство». Так что пора бросать жребий. IV часть ГК не отмечена ни внутренним строением, ни внешними доктринальными связями с гражданско-правовыми институтами. И реконструкция предстоит ей капитальная. Начать её стоило бы с двух пунктов, включённых в резолюцию Форума интеллектуальной собственности: «Дать законодательное определение общественному достоянию в IV части ГК, исключив возможность нанесения ему ущерба или его сужения» и «Разработать и ввести в IV часть ГК положение о «добросовестном использовании» произведений на основе имеющихся исключений из авторских прав в информационных, образовательных, научных и личных целях».

Это, по крайней мере, обозначит ту юридически невидимую область, которая до сих пор постоянно сжималась под давлением правообладательского лобби. Тогда и можно будет находить баланс частных и публичных интересов и выстраивать на нём внятное законодательство.

____________________

Горячо рекомендую читать (материал целиком). Там мысль и полнее и точнее выражена

Комментарии к записи Пусть тёще будет хуже отключены

Репозитарий – это хорошо, но…

Опубликовано 29 июня 2011

Lenta.ru (Депутаты предложили создать интернет-архив авторских прав) рассказала о том, как депутаты саботируют идею свободных лицензий. Предлагается создать репозитарий, помещение текста в который является доказательством авторских прав на него. Всё это прелестно и я не исключаю, что для обслуживания этого репозитария будет привлечено совсем немного чиновников (сотня-другая тысяч дополнительных дармоедов на 150 миллионов населения – это совсем немного). Думаю, что помещение текста в депозитарий займёт не больше года (в течение которых автор ничего не создаст, поскольку будет занят только помещением труда в депозитарий) и взяток придётся дать всего в разы больше авторского гонорара… И всё это предлагается ВМЕСТО свободных лицензий (после того, как хождения по мукам завершены автор сможет сказать, что доступ к данному произведению он разрешает на условиях, де факто, свободных лицензий).

К глубокому сожалению тексты, обычно распространяемые по свободным лицензиям, требуют ОПЕРАТИВНОГО распространения (именно для беспрепятственного и оперативного распространения результатов исследований и знаний такие лицензии существуют). Как следствие, когда “добрые чиновники” получат свои взятки за то, что не совсем помешали включению работы в депозитарий, работа уже устареет

Одним словом, шикарный коррупционный саботаж: дополнительные государственные расходы, дополнительные чиновники, уйма взяток…

Похоже, Россия в очередной раз рвётся на своём опыте доказать, что ТАК ПОСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ…

Комментарии к записи Репозитарий – это хорошо, но… отключены

Похоже, но “со сдвигом по фазе”

Опубликовано 28 июня 2011

Именно так, “со сдвигом по фазе” развиваются рынки букридеров в США и РФ. Об этом материал в “Вокруг света”:

|

ВОКРУГ СВЕТА / НОВОСТИ Е-книги наступают

Число владельцев ридеров в США за последние полгода удвоилось… |

Я бы попытался проанализировать цифры.

Итак, в США 12% населения имеет ридеры и 8% населения имеет планшеты, что даёт е-книгам 12% рынка продаж книжной продукции по деньгам.

В России на руках 1-1,5 млн ридеров (по приведённым данным продано за год около 0,5 миллиона и, как указывалось ранее, на руках порядка 0,5-1 миллиона ридеров уже было), доля планшетов примерно такая же. Т.е. ридеры имеют примерно 1% населения и примерно столько же имеют планшеты, т.е., казалось бы, можно ожидать порядка 1% продаж е-книг по деньгам, а имеем менее 0,1%. Почему бы это? В “плохой народ” я верю плохо.

Что же у нас НЕ ТАК?

- Прежде всего у нас не 100% проникновение Интернет, т.е. далеко не все владельцы пригодных для чтения е-книг устройств имеют возможность КУПИТЬ легальный контент, а вот CD/DVD с библиотеками “в продаже” есть почти везде

- У нас неудобная система электронных платежей и навряд ли все те, кто готов (если это будет просто и без хлопот) оплатить е-книгу могут это сделать (особенно это заметно там, где доступ населения к Интернет спорадический)

- У нас только 10% доступного в Интернет вообще доступно для честной покупки, а остальное доступно только для нелицензионного получения (если эти 10% применить к 1% обеспеченности ридерами, то получаем те самые 0,1% продаж е-книг на рынке продаж книжной продукции)

Понятно, что обеспеченность ридерами будет расти, но, на мой взгляд, главный способ увеличить продажи е-книг – это начать ПРОДАВАТЬ их. Даже Д. Роулинг выкладывает своего “Гарри Поттера” в продажу в цифровом виде. Но у неё “за спиной” миллионы продаж печатных копий – она может выжидать, а вот наши авторы продаются в печатном виде всё хуже и, в отличие от США, у нас рост продаж е-книг не покрывает падения продаж печатных книг (минус 12-15% в 2010). Плохо верится в то, что не покупающие печатные копии стали меньше читать. В отраслевом докладе 2010 сказано, что книгопроводящие пути у нас не работают и в печатном формате даже изданную книгу во многих местах купить невозможно (она в большинстве населённых пунктов просто не продаётся). Так в каком же формате читают те, кто (при всём желании) не может купить книги в печатном формате? И почему они (в 90% случаев) не могут платить за то, что читают правообладателю, а вынуждены получать нелицензионный контент у организованных преступных групп, подвергая свои компьютеру риску заражения, а себя обрекая на длительные поиски хоть какого-нибудь контента (без уверенности в соответствии скачанного и печатного оригинала)

______________________

Более подробную статистику по США даёт (с неявной ссылкой на Astera) Клерк (Электронные книги набирают популярность гораздо быстрее планшетов). Материал короткий и я его с благодарностью цитирую целиком:

Электронные книги гораздо быстрее планшетов набирают популярность среди пользователей, пишет Astera. Во второй половине прошлого года они шли примерно вровень, однако в период с ноября по май этого года число владельцев электронных книг в США подскочило вдвое – с 6 до 12%. iPad и другие планшеты за этот же период увеличили проникновение с 5 до 8%.

У 3% американцев есть и планшет, и электронная книга. У 9% есть только книга, но нет планшета, и у 5% есть только планшет, но нет книги. Впрочем, обоим этим устройствам пока далеко до других категорий техники.

Например, MP3-плеер есть у 44% американцев, в основном это iPod. Больше половины имеют компьютер или видеопроигрыватель. Сотовый телефон есть у 83%. Ноутбуки почти сравнялись по популярности с настольными ПК, отставая лишь на 1%.

Отдел новостей ИА “Клерк.Ру”.

Свободный доступ и прогресс

Опубликовано 28 июня 2011

Конечно, никто не предлагает размещать в свободном доступе коммерческие произведения (написанные ради гонорара и/или роялти). Однако есть и авторы пишущие не ради гонорара, а ради развития (страны, прогресса, науки, экономики и т.п….). Для них публикация – средство донесения до коллег информации о результатах проделанной работы (оплату за которую они получили отдельно). Быстрота донесения таких результатов и свобода доступа к ним являются предпосылкой развития экономики на путях создания и применения наукоёмких технологий. Об этом – материал Lenta.ru (цитирую целиком):

Рост рынка научных журналов со свободным доступом составил 15 процентов в год

Количество научных статей, опубликованных в журналах со свободным доступом, ежегодно растет на 20 процентов. Эти и другие цифры приводит группа ученых в своей статье в журнале PLoS ONE. Коротко содержание статьи приводит портал Nature News.

“Традиционные” научные журналы требуют оплаты за возможность просмотра опубликованных материалов, в то время как журналы со свободным доступом позволяют читать статьи бесплатно. При этом авторы, которые хотят опубликовать свои результаты в любом из этих двух типов журналов, должны заплатить некоторую сумму.

Первые издания, работающие по новой схеме, появились в начале 1990-х годов. До начала 2000-х годов такие журналы сильно видоизменялиь и нарабатывали новые формы выхода. В это же время появился журнал со свободным доступом PLoS ONE, который в 2010 году опубликовал 6749 статей, став таким образом крупнейшим научным журналом вообще. С 2005 года форма выпуска бесплатных для читателей научных журналов более или менее устоялась, но их количество продолжило расти. По оценкам авторов новой работы, ежегодный средний рост их количества составляет около 15 процентов. Прирост числа журналов с платным доступом составил 3,5 процента в год.

В последние годы тенденция выкладывать свои результаты в свободный доступ становится все более выраженной в научном мире. Так, недавно один из самых известных американских институтов – Массачусетский технологический институт (MIT) – объявил о намерении публиковать статьи, написанные его сотрудниками для свободного просмотра и скачивания.

Ссылки по теме

– Open access comes of age – Nature News, 21.06.2011

– “Бесплатные” исследования оказались выгодными с научной точки зрения – Lenta.ru, 19.10.2010

_______________________

Понятно в этой связи, что отсутствие свободных лицензий в копирайтном законодательстве наносит сильный ущерб модернизационным планам российских властей. Понятно, что попытки явного саботажа внедрения подобных лицензий путём введения непомерно сложной государственной регистрации подобных лицензий (чтобы продавать по коммерческим лицензиям такой регистрации не требуется) являются не хорошо организованной экономической диверсией (как может показаться), а проявлением глупой жадности российских последышей гнуснопрославленного Мердока, не желающих прецедента того, что кто-то, кому-то, что-то, на каких-то условиях предоставит бесплатно. Этим господам плевать на экономику. Их интересует только собственный карман, но (вот беда-то) их действия объективно вредят их собственному карману. Ну не могут они уразуметь, что разделение свободных и коммерческих лицензий способствует продажам по коммерческим лицензиям

То, что этого не могут уразуметь наши правообладатели, марает их биографию и ставит под угрозу их личные доходы. А вот тот факт, что государство не может (или не хочет) понять хотя бы этой простой истины, уже напрямую вредит экономике Страны и, как следствие, ставит под вопрос целесообразность голосования за то, чтобы предоставить правящей партии ещё один срок на продолжение управления Страной. Лично я буду голосовать на предстоящих выборах с учётом ДЕЛ (а не слов) тех, кто претендует на мой голос. Для принятия соответствующих законов и регламентирующих документов ещё есть время.

______________________

Сведения о ситуации в России из коммента в ЖЖ-эхе:

![]() m_horn_gin 2011-06-30 13:09 (местное)

m_horn_gin 2011-06-30 13:09 (местное)

сейчас значительное число отечественных научных журналов предоставляют пользователям бесплатный доступ к полнотекстовым версиям своих публикаций (через elibrary.ru и/или через свои собственные сайты), и число таких журналов в последние годы заметно выросло (правда, статистических данных на этот счет у меня нет)

примерно то же самое – с украинской научной периодикой, распространяемой через сайт Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского

за деньги / по подписке доступ предоставляют МАИКовские журналы, плюс некоторое (небольшое) число изданий разных университетов (в основном или доступ бесплатный или вообще электронной версии нет)

Можно, но “не у нас”

Опубликовано 27 июня 2011

Меньше недели назад (на “Липецких чтениях” в докладе про е-книги) я сказал, что уже существует 4 миллионера Amazon (авторов, у которых имеется св. миллиона платных скачиваний е-книг). Выясняется, что их уже ВОСЕМЬ, причём появился первый автор с миллионом скачиваний из числа самостоятельно публикующихся.

Меньше недели назад (на “Липецких чтениях” в докладе про е-книги) я сказал, что уже существует 4 миллионера Amazon (авторов, у которых имеется св. миллиона платных скачиваний е-книг). Выясняется, что их уже ВОСЕМЬ, причём появился первый автор с миллионом скачиваний из числа самостоятельно публикующихся.

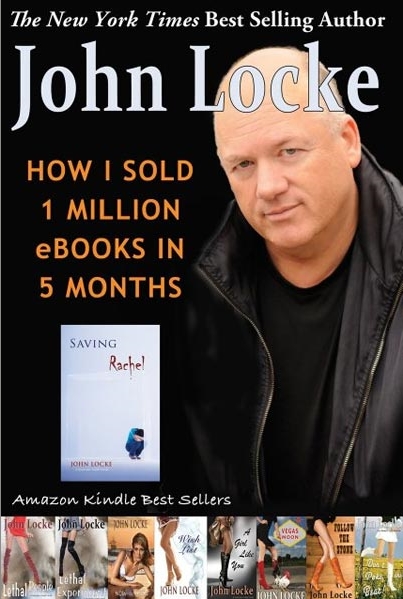

Первым об этом сообщил сам Amazon в Business Wire (John Locke Becomes the First Independently Published Author to Join the “Kindle Million Club”: Locke passes 1 million Kindle books sold using Kindle Direct Publishing). Есть её пересказ в OpenSpace (Независимый писатель продал миллион электронных книг), где назван “рекордсмен” по продажам – (Стиг Ларссон поставил рекорд продаж цифровых книг), перечислены предыдущие миллионеры:

Ранее этого удалось достичь всего семерым авторам, в том числе Стигу Ларссону (Stieg Larsson). В «Клуб миллионеров Kindle» также входят Джеймс Паттерсон (James Patterson), Нора Робертс (Nora Roberts), Шарлин Харрис (Charlaine Harris), Ли Чайлд (Lee Child), Сьюзен Коллинз (Suzanne Collins) и Майкл Коннелли (Michael Connelly).

На картинке – обложка новой книги очередного миллионера Amazon о том, как он с помощью сервиса Kindle Direct Publishing (KDP) продал Миллион книг.

KDP позволяет писателям и издателям продавать книги пользователям букридеров Kindle, а также iPad, iPod touch, iPhone, персональных компьютеров (PC и Mac) и гаджетов, работающих под управлением операционной системы Android.

________________

Как видим, число тех, кто “не умер с голоду продавая свои книги в цифровом формате” растёт достаточно стремительно, но, конечно же, “не у нас”… У нас правообладателям некогда. Они БОРЮТСЯ за свои права, отказываясь (до победы в этой войне) публиковаться “в цифре”. И, чем дальше, тем больше, напоминают мне охотника из к/ф “Обыкновенное чудо”, которому охотиться было некогда – тот тоже БОРОЛСЯ…

Хочу отдать бесплатно и имею право

Опубликовано 25 июня 2011

Для тех авторов, кто действует по принципу “Хочу отдать бесплатно и имею право” появился ещё один ресурс, дающий им такую возможностю.

Для тех авторов, кто действует по принципу “Хочу отдать бесплатно и имею право” появился ещё один ресурс, дающий им такую возможностю.

Имя ему ObookO и возможности он предоставляет не только тем, кто хочет “отдать свои нетленные творения” в “хорошие руки”, но и тем, кто хочет бесплатно скачать и читать е-книги.

Для работы требуется регистрироваться. Если я понял правильно, то и отгрузка своих творений и скачивание чужих бесплатны.

Из форматов упоминается PDF. что не вполне удобно для чтения и некие другие (зарегистрируюсь, попробую и сообщу какие именно) форматы е-книг.

Тип лицензии не указан, но “по доброму согласию”. На пиратский ресурс, как-то, не похоже

________________________

2 комментария:

1. Елена Хромова: 26 июня 2011

Да, похоже, что книги размещены в сети с письменного согласия автора. И как я поняла, что все они иностранного происхождения. А отечественные чаще я беру вот здесь: kolobook

2. ekniga: 26 июня 2011

Спасибо. Сейчас переброшу в основной пост

Оборзевшие копирасты

Опубликовано 25 июня 2011

Получил я недавно пресс-релиз и так меня “проняло”, что решил я его опубликовать целиком:

ПРЕСС РЕЛИЗ

17.06.2011

ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит» обвиняет НП «АРБИКОН» в нарушении прав на товарный знак «Финансы и Кредит»

Уважаемые коллеги!

30 июня 2011 года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится заседание по иску ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит» к НП «АРБИКОН». Иск заявлен о защите прав на товарный знак «Финансы и Кредит» и взыскании убытков в размере 1.000.000 (один миллион) рублей.

По мнению истца, размещая в сводном каталоге журналов ссылку на журнал «Финансы и Кредит», ответчик нарушает права на товарный знак. По мнению истца, «ответчик подчеркивает свою недобросовестность и халатное отношение к правам на интеллектуальную собственность, что также является проявлением недобросовестной конкуренции».

Не вдаваясь в детали юридической позиции, мы можем констатировать, что иск по таким основаниям может быть предъявлен к любой библиотеке страны, которая содержит ссылку на издание истца. Развивая мысль истца, всякая библиотека, которая не получила разрешения владельца товарного знака на использование информации о журнале «Финансы и Кредит», не имеет права упоминать эти слова в своем справочно-поисковом аппарате и сводном каталоге.

Мы полагаем, что такое понимание сущности товарного знака и непонимание издательством принципов функционирования межбиблиотечного обмена может привести к появлению весьма опасного прецедента. Именно поэтому мы считаем необходимым проинформировать библиотечное сообщество об этом иске.

Юридическая компания «Усков и Партнеры» будет представлять интересы НП «АРБИКОН» во время судебного заседания. Мы будем информировать Вас о ходе развития событий.

С уважением,

Дирекция АРБИКОН

_________________________

Понятно, что при таком подходе можно требовать согласовывать (и, значит, оплачивать) любую ссылку на любого обладателя прав на товарный знак. До, того, как копирасты настолько “оборзели”, именно владельцы товарного знака были заинтересованы в ссылках на свой сайт, упоминания в положительном контексте “фирмы”, в описании своей продукции. Причём, заинтересованы были настолько, что готовы были оплачивать такие ссылки…

И дело тут, на мой взгляд, не только (и не столько) в библиотеках. Речь идёт о легитимности функционирования в пределах российской юрисдикции любых каталогов ссылок, поисковых машин, энциклопедических ресурсов и т.п. Все они содержат ссылки на информационные ресурсы обладателей прав на торговую марку и, следовательно, могут быть подвергнуты разоряющим искам со стороны копирастов… Поскольку очевидным непосредственным следствием успеха такого иска является уход наиболее прибыльных интернет-фирм (сегодня это 1,6% ВВП страны без учёта стоимости рекламных услуг, которые учитываются как вклад в ВВП у рекламодателей) за пределы российской юрисдикции. Поскольку результат очевиден, то именно он и является целью данного иска.

Налицо попытка копирайтной диверсии против государственной политики модернизации ценой более полутора процентов ВВП и попытка превратить Россию в сырьевую “банановую республику”. Поскольку вешать за подобные “шалости” нынче нее модно (демократия…), то предлагаю объявить копирастам бойкот: перестать упоминать издательство, перестать помещать на него (в т.ч. на его продукцию и дочерние структуры) ссылки в прессе и в Интернет и. конечно, предлагаю прекратить покупать их продукцию (в т.ч. прекратить посещать их информационные ресурсы в Интернет). Они этого хотели – пусть получат “по полной программе”. Шутки плохи: или экономика или копирасты

_____________________________

Для сведения читающих ЖЖ-эхо переношу комменты:

8 комментариев:

1. Ivan Alekseev:

25 июня 2011, 21:12

Наверное, не все так просто и однозначно, как представлено в комментарии…

Например, издательский дом «Финансы и Кредит» активно продвигает коммерческий доступ к электронным версиям своих периодических изданий, в том числе и архивным журналам. Кстати, на страницах этого блога неоднократно публиковались комментарии о необходимости доступа к легальным электронным публикациям…

А АРБИКОН имеет развитую систему электронной доставки документов среди участников, что сужает рынок электронных публикаций…

Не является ли дело «ФиК против АРБИКОН» проявлением конкурентной борьбы, а не «копирайтной диверсией против государственной политики модернизации»?…

2. ekniga: 26 июня 2011, 21:21 edit

Так там ссылка на ФиК и обвинение в нарушении торговой марки за это???

Или ЭДД файлов из предложенных ФиК и тогда должно быть обвинение в нарушение копирайта, а не торговой марки???

3. Порхачев Василий: 27 июня 2011, 10:41

2Ivan Alekseev. Вы про что? В полнотекстовых базах проекта ЭПОС журнала нет. В росписи журнальных статей сводного каталога – да, имеется.

Так ведь иск не о нелегальной оцифровке, а именно об использовании товарного знака. Пусть юристы поправят, но ИМХО суть в том, что для книги и пр. в ГК худо-бедно сформулирована норма fair use, а для знаков – нет.

Пример из бизнеса. Если шаверма закупила ящик кока-колы и повесила вывеску «Здесь продается кока-кола(R)» – то это грубое нарушение прав на товарный знак. При этом сама кока-кола может обратиться в эту шаверму и предложить повесить соответствующую выыеску, даже доплатив денег. Другой пример, продакт плейсмент в кино. Если с BMW договорились, то они заплатят много денег за то, что Бонд ездит на их машине. Но если не договорились – Бонд не имеет права ездить на БМВ. Как-то так.

4. ekniga: 27 июня 2011, 11:06

Т.е. если ФиК заплатят за ссылку на них или на их продукцию (на худой конец разрешат дать ссылку бесплатно или возьмут деньги с того, кто ссылается), то ссылка и сопровождающие её картинки (в т.ч. товарный знак) легальна, а без прямого и явного согласования – нелегальна? Но тогда все каталоги и все поисковики заняты незаконной деятельностью…. А раз так, то либо их деятельность надо прекращать, либо им надо уходить из-под российской юрисдикции, а это – та самая «диверсия», о которой я писал…

5. Порхачев Василий: 27 июня 2011, 12:46

Предлагаю после вынесения решения попросить Вадима Валерьевича Ускова откомментировать пару строк с разрешения руководства АРБИКОН.

6. ekniga: 27 июня 2011, 13:24

Если такое возможно, то с удовольствием помещу комментарий (или ссылку на него, если только это не будет незаконным использованием фирменного наименования)

7. Alexander Plemnek: 27 июня 2011, 20:29

Уважаемые коллеги,

мы обязательно сообщим общественности о продвижении дела. Перед судом не хочу входить в обсуждение ситуации. Для справки сообщаю, что речь идет о трех проектах АРБИКОН: 1. Сводный каталог периодики библиотек России (СКПБР), 2. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 3. Электронная Доставка Документов (ЭДД) в рамках межбиблиотечного абонемента библиотек.

Читатель может спросить, в каких российских журналах есть статьи соответствующие его запросу. Потом может спросить в каких библиотеках страны есть интересующий его журнал (конкретный выпуск). Затем должен попросить БИБЛИОТЕКУ – участника проекта запросить по МБА конкретную статью, которая от своего лица в соотв с Законом о библ деле, производит заказ доставки конкретной статьи для конкретного читатаеля. Библиотека-держатель сканирует только конкретную статью и пересылает библиотеке-заказчику после чего уничтожает эл копию. Библиотека заказчик распечатывает эл образ документа и передает читателю бумажный вариант. Все. В системе есть вариант доставки оригинала выпуска журнала по МБА. Есть вариант доставки факсовых копий. Хочу особо отметить, что полнотекстовой базы журнальных статей в Проектах АРБИКОН НЕТ. Полнотекстовые документы в электронной библиотеке АРБИКОН – Проект ЭПОС все легитимны и к сути иска отношения не имеют…

С уважением,

8. ekniga:28 июня 2011, 14:38

Спасибо за уточнение. Сейчас переброшу в основной пост

“Справный” регион и библиотеки

Опубликовано 25 июня 2011

Есть в украинском языке слово “справный” (на Юге России это тоже понимают). Употребляют его обычно в контексте “справный хозяин” или “справный регион”. Липецкая область – справный регион. Они СПРАВЛЯЮТСЯ. И справляется не только регион в целом, но и его муниципии.

Главным выводом из моей поездки в Липецк на “Липецкие библиотечные чтения” стала уверенность (в том, что я раньше знал по книгам) :

Социально-экономическое развитие региона (субъекта федерации или муниципии) напрямую связано и с востребованностью библиотек и с финансированием их содержательной деятельности и с результатами этой деятельности.

Хотелось бы, конечно, верить в то, что хорошее отношение к библиотекам (в т.ч. их финансирование) настолько благотворно влияет на социально-экономическое развитие, что регион вскоре становится “справным”, но (честно говоря) сомневаюсь я… Думается, до того момента, как регион станет справным, финансировать сущностные функции библиотеки не из чего (ни информационные технологии, ни комплектование в защищённые статьи бюджета, из которых “кормится” библиотека в регионе, который справным не сумел или не захотел стать). Ну, какие-то региональные и федеральные программы и гранты, конечно, существуют, но базового финансирования они, конечно, заменить не могут…

А вот после того, как регион стал справным и появились какие-то деньги сверх защищённых статей бюджета перед руководством встаёт вопрос НА ЧТО ИМЕННО ИХ ПОТРАТИТЬ и выясняется, что руководство региона (субъекта или муниципии), которое сумело вывести регион в справные, прекрасно понимает, что глупость и бескультурье – не годятся в качестве базиса РЕАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ региона и начинают “потакать шибко умным” (видимо, видя в них опору развития по интенсивному пути без продажи невосполнимых углеводородных ресурсов “на сторону”), в т.ч. начинают приводить в порядок библиотеки, финансируя их содержательную деятельность. И, судя по тому, что не только начинают, но и продолжают финансировать содержательную деятельность библиотек, дело это стоящее…

Из библиотек субъекта я успел побывать только в Областной Юношеской (всё-таки “родственники” нашей библиотеки). Липецкая область – справный субъект федерации и эту библиотеку финансирует и библиотека даёт эффективную отдачу. В ОУНБ я (к сожалению) побывать не успел и про состояние дел там ничего сказать не могу. Городская ЦБС Липецка (Липецк- это справная муниципия, которую “кормят” налоги с НЛМК) и финансируется городом и работает достаточно эффективно. Хотя, конечно, не обходится и без казусов. Профинансировал город комплектование на заметную сумму и тут же выяснилось, что рассчитывать на помощь от области и от федерации ждать не приходится (она достанется “бедным” библиотекам, не получившим ничего на комеплекетование от своей муниципии). И задумались власти а не стоит ли “перебросить” деньги на ремонт библиотек и их технологическое развитие, а уж на комплектование просить деньги у субъекта и у государства…. Это интересно, но для больших городов уже обыденно.

А тут удалось побывать в двух населённых пунктах (не уверен, что у них есть статус города):

- “Лев Толстой” (бывшая станция Астапово, где кончился земной путь Льва Толстого и где стоит его музей) – центр небольшого района (в районе 20 тыс. человек, в “городе” – 9 тысяч человек). Справность базируется на том, что всё это входит в “особую экономическую зону” (или как там оно правильно называется…) сельскохозяйственной направленности. Библиотека представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание (и взрослая и детская библиотеки “в одном флаконе”), которому может позавидовать библиотека гораздо более крупной муниципии. Здание приведено в порядок, комплектование финансируется и проводится регулярно, есть современные информационные технологии, включая компьютеры с выходом в Интернет. И всё это пользуется СПРОСОМ: На 9000 жителей у библиотеки 4800 читателей (это, пожалуй, единственный “провинциальный” элемент – пользователей библиотеки здесь “по старинке” именуют читателями)

- Задонск – около 10 тысяч жителей. Справность базируется на “святости” (в поселении ТРИ монастыря) и туристах. Библиотека представляет собой два отдельно стоящих одноэтажных здания добротной кирпичной кладки (в одном, что поменьше, располагается детская часть, а в другом, что побольше – взрослая), которым может позавидовать библиотека гораздо более крупной муниципии. Здания приведены в порядок, комплектование финансируется и проводится регулярно, есть современные информационные технологии, включая компьютеры с выходом в Интернет. И всё это пользуется СПРОСОМ: На 10000 жителей у библиотеки 5500 читателей (здесь, тоже, меряют в читателях, а не в пользователях).

Разберусь с фотографиями – добавлю иллюстрации, но, надеюсь, главное сказать я сумел и без них

Комментарии к записи “Справный” регион и библиотеки отключены

Оцифровка по камчатски

Опубликовано 21 июня 2011

Север ДВ сообщил, что (В Кроноцком заповеднике появится электронная библиотека). Подробности (цитирую целиком):

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня, Север ДВ. Электронная версия библиотеки Кроноцкого заповедника готовится к выходу. Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе Кроноцкого заповедника, сейчас при помощи волонтёров создаётся база, в которую будет занесена вся имеющаяся в фонде литература. Возраст некоторых научных изданий приближается к столетию.

Волонтёрская помощь нужна Кроноцкому заповеднику не только в полевой работе, но и в кабинетной. Сейчас в библиотеке работают два волонтёра. Обе девушки – ученицы выпускных классов школ №№ 7 и 8 Елизова. В благодарность за помощь, по окончании двухнедельной работы школьницы поедут на экскурсию в сердце Кроноцкого заповедника – Долину гейзеров.

После того, как будет создана электронная база, в которой будут учтены все материалы, находящиеся в распоряжении Кроноцкого заповедника, начнётся перевод в электронный вариант самих текстов книг, научных работ и периодики.

Пользоваться фондами библиотеки могут не только сотрудники заповедника. Двери открыты для школьников и студентов. Конспекты для контрольных, курсовых или рефератов можно написать прямо здесь. Причём на любую научную тему. Библиотека располагает справочниками, книгами и статьями не только о природе и экологии, здесь можно почерпнуть знания по истории, химии, физике и даже медицине.

Сегодня на полках небольшой по размерам, но сильной по содержанию библиотеки Кроноцкого заповедника хранятся около 12 тыс. экземпляров. Это 10 тысяч книг и порядка двух тысяч периодических изданий, и те и другие постоянно пополняются.

Особое место в библиотеке занимают научные работы сотрудников заповедника и сторонних организаций: тех, кто стоял у истоков создания Кроноцкого заповедника и тех, кто сейчас трудится здесь. “Летопись природы” – своеобразный ежегодный отчет о наблюдениях и открытиях, сделанных на территориях заповедника и Южно-Камчатского заказника. В библиотеке ФГУ “Кроноцкий заповедник” хранятся тома этого издания, начиная с 1950 года.

____________________________

Издания, которым 100 лет и труды сотрудников – это хорошо, но для приготовления рефератов нужны актуальные книги, т.е. оцифровывать придётся и их. Одна надежда, что до Камчатки копирайтные шакалы доберутся не сразу и библиотека успеет послужить людям

Комментарии к записи Оцифровка по камчатски отключены

Снова чудо из Татарстана

Опубликовано 20 июня 2011

В дополнение к моему посту от 02 июня 2011 (Давно я не был в ТАКОМ восторге), где впервые появилась информация о библиотечном терминале.

Теперь дополнительный материал 5ТВ (В татарстанской деревне появилась очень маленькая библиотека — Репортаж корреспондента Пятого канала Равиля Мукменова. Поместится на обычном столе, а собранию — позавидуют крупнейшие столичные. Разработка новая — книги можно читать абсолютно любые и даже в самой глухой российской глубинке.) . Библиотечная часть описания (цитирую):

Когда это устройство видишь впервые оно не вызывает восторга. С виду обычный плазменный телевизор. Но стоит его подключить, посмотреть сбегается все село.

Что такое терабайты памяти и как в телевизоре появляются книги она не понимает, но Нине Волковой, устройство дается легко.

Ноу-хау сокращенно называется «Азбука» в расшифровке Автоматическая защищенная библиотечная универсальная капсула. Это устройство четыре в одном и библиотека и школа и ВУЗ и киоск с газетами. Устанавливаешь ее в деревне и любой житель может закачать себе в компьютер или в телефон любимую книгу, прочитать свежую газету или пройти курс обучения. Интернет здесь не нужен, системе достаточно даже слабого GSM сигнала, так что новинки можно получать хоть в тайге.

Сегодня Азбуку представили на суд учителей Рыбнослободского района Татарстана. В деревне Шумбут, учатся дети из пяти соседних деревень. В школе есть Интернет, у каждого учителя по ноутбуку, но вариант электронной книги их поразил.

Это устройство может вместить в себя не только школьную библиотеку, но и самой Ленинской ей будет мало. Так что скоро мы с полок будем брать не бумажный носитель, а вот такой гаджет, в рамках школы он может заменить обычный портфель школьника, а все знают, сколько он весит, а это устройство все 540 граммов.

Если в системе не будет доставать книги или информации по запросу она появится в течении суток. Библиотекари такой скорости поразились.

_______________________

Видеоролик (http://www.5-tv.ru/shared/flash/player_v2.swf?src=i41460)

Школа с широкополосным интернетом и ноутбуком у каждого учителя – достойное место для внедрения библиотечного терминала

Комментарии к записи Снова чудо из Татарстана отключены