Копирасты, мать их…

Опубликовано 14 августа 2011

Нет ничего более разрушительного, чем “право мешать”. Это право порождает коррупцию и разрушает экономику…

Вот свежий пример. Lenta.ru (Олимпиада для деревенщины оказалась под угрозой запрета) рассказала следующее (цитирую выборочно):

Американский олимпийский комитет выступил против проведения турнира под названием Олимпийские игры для деревенщины (The Redneck Olympics). Как пишет издание Sun Journal, спортивное ведомство пригрозило организатору неофициального соревнования Гарольду Бруксу судом.

Причиной конфликта Олимпиады для деревенщины с олимпийским комитетом США стало название придуманного Бруксом первенства. Дело в том, что согласно американскому закону о любительском спорте от 1978 года, слово “Олимпиада” является собственностью олимпийского комитета. Таким образом, несанкционированное использование слова в названиях событий, предметов, явлений, не имеющих отношения к официальному американскому олимпийскому движению, запрещено.

Издание указывает, что инцидент с Олимпийскими играми для деревенщины стал не первым в истории спортивного комитета США. Так, в 2009 году музыкальный коллектив под названием The Olympic Hopefuls под давлением олимпийского ведомства был вынужден сменить название и превратился в просто The Hopefuls. Ранее, в 1982 году название сменил спортивный турнир для представителей ЛГБТ-сообщества Гей-олимпиада – соревнование стало называться Играми для геев.

Если учесть склонность США распространять юрисдикцию своих законов по всему миру (с применением санкций, вплоть до применения силы), то история с американскими копирастами вполне может выйти боком и России (кто разрешил математические Олимпиады?).

И вот тут становится ясно, что, чем дольше действует “право мешать”, тем оно разрушительнее… Право мешать ОК США бессрочно. Копирайт – 70 лет после смерти последнего автора – куда разрушительнее, чем патентное право (10 или 20 лет с момента регистрации)… А не пора ли начать отсчитывать копирайт с момента первой публикации и сократить срок действия до 10 и 20 лет (по разным категориям изданий)? Авторы (не правообладатели, а реальные авторы) за это время своё получили, а “право мешать” правообладателей св. 20 лет мешает экономике…

Комментарии к записи Копирасты, мать их… отключены

Новинка, однако…

Опубликовано 5 августа 2011

В дополнение к моему посту от 04 января 2011 («Воздушная» ебука с прицелом на бюджет Украины), где описаны ТТХ этого устройства начального уровня (даже неясно, какая именно версия e-ink испольщуется в экране) и дана “предъява” на то, что фирма – одна из лучших на Украине и, конечно же по конкурсу, собирается получить деньги из бюджета на обеспечение этим устройством детей из социально незащищённых семей Украины… Теоретически устройство продаётся с декабря 2011 (должно уже справиться с “детскими болезнями” и получить устойчивую прошивку; в июле месяце 2011 года появилась вторая версия прошивки.)

У этого устройства с 2010 года есть не обновлявшийся сайт на домене второго уровня INFO (Электронная книга AirBook Liber). Сайт состоит из единственной страницы с обзором устройства и несколькими фотографиями и несколькими ссылками (на места, где можно купить устройство дороже 1900 гривен – переход по ссылкам показывает, что с 2010 устройство сильно подешевело и давно стоит дешевле 1600 гривен или $200). Указано, что изготовитель – AirOn, но ссылки на фирму нет. Есть ссылка на подробный видеоролик с распаковкой устройства и демонстрацией возможностей (его даже не встроили в страницу):

В ролике указана цена $240, что показывает, что ролик. мягко говоря, не самый “свежий” (загружен он 26.12.2010, т.е. соответствует самой первой версии устройства) .

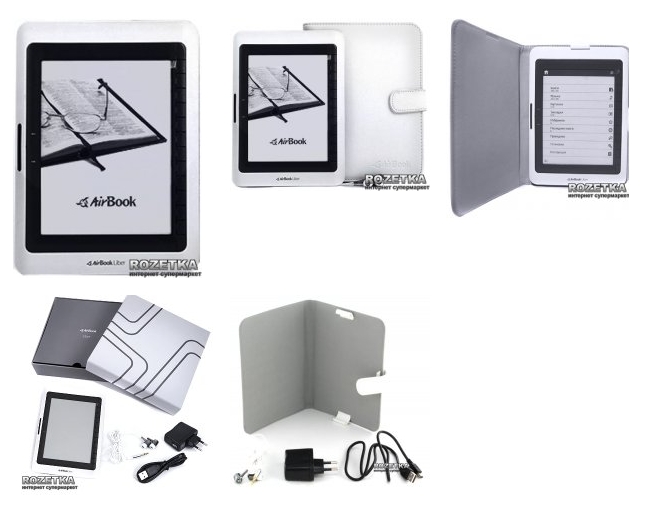

Устройство выглядит так:

Есть сайт фирмы-производителя (AirOn), где есть (описание AirBook Liber от AirOn). Описание начинается с картинки (фирменное изображение e-ink), поясняющей что такое e-ink и кроме нескольких слов о том, какие есть преимущества перед всем на свете даны ТТХ устройства:

- Диагональ экрана 6’’

- Тип экрана E-ink

- Цветность экрана 16 градаций серого

- Операционная система Linux 2.6

- Тип процессора Arm9 Core

- Разрешение экрана 600×800

- ОЗУ 64 Mb

- Карты памяти SD, MMC

- Форматы аудио MP3

- Тип батареи Li-Polymer

- Встроенная память 2 Gb

- Форматы текста pdf, chm, epub, txt, htm, html, rtf, pdb, djvu, djv, iw44, iw4, fb2, oeb, prc, mobi, tcr, opf

- Форматы изображения jpeg, jpg, gif, bmp, png, tif

- Соединение miniUSB

- Аудиовыход 3,5 mm

- Емкость батареи 1700 mAh

- Время работы 10 000 стр. / 3 месяца

- Размер устройства 180x126x9.5 mm

- Вес устройства 224 грамма

- Управление файлами – копировать, вставить, удалить, переместить, создать папку

- Поиск – ключевые слова, название книги, имя автора

Оставим на совести маркетологов фразу “Очевидно, что электронная книга AirBook Liber превосходит аналоги по многим показателям”…

Но, конечно, не это главное. Не успело появиться июльское сообщение о смене прошивки, как появилось новое сообщение, продолжающее “бюджетный” сюжет (Новая электронная книга AirBook Liber: версия для украинских школьников), которое я рискну процитировать целиком:

омпания AirOn, представляющая на украинском рынке электронные книги AirBook Liber, планирует к новому учебному году выпустить электронный учебник. Электронная книга будет содержать в себе учебный материал для учащихся 5-12 классов по всем предметным направлениям, а также учебные пособия для студентов 1-2 курсов высших учебных заведений Украины.

Весь учебный контент подобран по методическим рекомендациям Министерства образования и науки Украины для учащихся в средних школах и содержит в себе как тексты, так и графические изображения, аудиозаписи и тематические словари.

По словам Генерального директора компании AirOn Сергея Тарасова: «В то время, когда многие только говорят о начале реформ в сфере электронных учебников, мы уже начинаем действовать. Наша электронная книга AirBook Liber содержит все необходимые материалы для школьников и студентов. На данный момент наши специалисты видят много бонусов для родителей и учеников, которые приобретут AirBook Liber. Во-первых, вместо груды привычных учебников, школьнику или студенту нужно будет носить с собой только одну электронную книгу, которая весит всего чуть более 200 грамм. Во-вторых, электронная книга весьма удобна и комфортна в использовании. Взяв всего одно устройство, ученики никогда не будут забывать учебники, что существенно отразится на успеваемости. И конечно, не стоит забывать о факторе обучаемости населения. Электроника в современной жизни играет очень важную роль. Электронные приборы повсюду, вокруг нас. Поэтому использование такого устройства, как электронная книга, с самых малых лет пригодится в дальнейшей жизни как школьникам, так и студентам».

Электронный учебник будет создан на основе электронной книги AirBook Liber. В рознице новинка будет доступна с августа с.г., ее стоимость будет составлять около 1600 грн.

Трудно сказать в чём именно состоит “будет создана”… В простейшем случае речь пойдёт о носителе с контентом (карта памяти или DVD). Трудно, не зная украинских копирайтных “заморочек”, прогнозировать о чём ещё может идти речь. Если есть правовые нормы, запрещающие неавторизованное распространение контента (представляете какой будет “кошмар” если Тараса Шевченко скачают с ридера и будут нагло читать на iPad…), то придётся удалять “карман” для съёмной карты памяти, ограничивать манипулирование данными через переходник USB/miniUSB, чтобы перенос данных был возможен только с помощью специального ПО, не входящего в комплект поставки для школьника; такое ПО позволит авторизованному персоналу, при необходимости, обновлять контент, который закачан на устройство в заводских условиях… Возможно, всё выльется в некие DRM, которые будут позволять читать тексты из учебного комплекта только на устройствах данного производителя, либо (что совсем “весело”) только на единственном устройстве…

Понятно, что “Дигитека” (PocketBook 901) куда как лучше для школы (на 10″ экране чисто физически удобнее читать учебники со сложным факсимильным макетом, да и прошивка стабильнее и качественнее; и железо не сравнить – на 64 Мбайтах ОЗУ весьма проблемно организовать работу с PDF, особенно с большим объёмом сканированного материала да ещё и в неизбежном для такого экрана режиме лупы…). Конечно, “Дигитека” (тем более PocketBook 902 или 903) стоит дороже, но сомневаюсь я в том. что украинские чиновники столь наивны, что смотрят только на цифру в графе “цена за штуку”. Налицо либо серьёзная “кооперация” между производителем и министерством образования, либо умелая попытка производителя сделать вид, что такая “кооперация” есть и другим в сравнение лезть бессмысленно (“всё уже решено”)

________________________

Рекомендую также материал Pro-books (Украинская компания AirOn объявила о намерении выпустить к новому учебному году электронный учебник для школьников и студентов). в котором кратенько изложено то, о чём я уже говорил и дано описание истории экспериментов с попытками внедрить ридеры и е-учебники в школы России и Украины (цитирую частично):

Вместе с тем, инициатива компании AirOn по созданию электронного учебника является отнюдь не первой на украинском рынке. Еще в начале 2010 года компания «Мост Паблишинг» (поставлящая букридеры марки PocketBook) совместно с учебным издательством «Освіта» объявили о запуске проекта «Школьный электронный учебник будущего». После нескольких месяцев апробации устройств в сентябре 2010 года была презентована новая модель школьного букридера Pocketbook Education, который и должен был использоваться в образовательном процессе в украинских школах. Однако с тех пор новой информации о реализации проекте не поступало.

Аналогичный эксперимент весной 2010 года был объявлен и в России: фонд «Русский Глобус» решил провести апробацию 500 школьных букридеров «Дигитека» в нескольких московских школах. Однако непосредственно перед началом учебного сезона московское правительство внезапно дало задний ход, сославшись на экономические причины, и проект был заморожен.

Позднее стало известно, что в нескольких московских школах все-таки начался эксперимент по использованию другого ридера, разработанного по заказу учебного издательства «Академкнига/Учебник». А газета «Пензенская Правда» на днях сообщила, что для школьных библиотек Пензенской области к учебному году 2011/12 будет закуплено 390 букридеров.

Как сообщил «Коммерсанту» Сергей Пархоменко, главный редактор издательства «Вокруг света», переворот в книжном мире наступит именно тогда, когда появятся школьные букридеры. «Процесс этот будет развиваться поступательно до тех пор, пока не произойдет событие, которого весь издательский мир ждет одновременно и со страхом, и с любопытством, и с нетерпением — момент, когда электронная книга в массовом масштабе придет в школу. Появится принципиально новое поколение читателей, которым не привили физической потребности в общении с книгой, которая пахнет бумагой и краской, и у которой есть переплет и страницы», — считает Пархоменко.

Ссылку на Пензенский материал я не нашёл, но история тянется отнюдь не первый день. Ясно, что затронуты интересы “серьёзных людей”, получающих из бюджета ежегодно “серьёзные деньги” за издание и распространение по школам традиционных печатных учебников. Они, конечно, не хотят, чтобы деньги шли “дяде”, даже если это и правильнее и дешевле и выгоднее экономике… Свой-то карман он и ближе и дороже сердцу…

________________________

Нашёлся материал Пензенской правды (Школьные библиотеки начинают переходить на электронные книги), который я процитирую целиком:

390 букридеров будет закуплено для школ Пензенской области в наступающем новом учебном году.Устройства для чтения книг и учебников в электронном виде очень популярны во всем мире. Например, в США до 2012 года планируется полностью перейти в государственных школах с бумажных учебников на такие устройства. В России подобные новшества тоже вводятся, но очень ограниченно и в виде эксперимента. В Пензенской области букридеры пока появятся в школьных библиотеках. Весят подобные устройства всего ничего, а вмещают практически весь библиотечный фонд региона.

Ридеры будут закуплены для библиотек, а не для школьников, да и контентное наполнение неясно. Про е-учебники ничего не говорится, т.е. можно предположить, что речь идёт о сопутствующих книгах (преимущественно об общедоступных текстах клаасических произведений школьной программы)

Комментарии к записи Новинка, однако… отключены

Когда “по суду”, то это правильно

Опубликовано 31 июля 2011

Я многократно писал о попытках наших правообладателей “давить” тех, кого они называют пиратами путём внесудебных расправ. Рад, что могу сообщить о примере грамотного подхода (доступ закрывается по решению суда и закрывается теми провайдерами, кому указано по той технологии, которая согласована с судом) к борьбе с нарушителями закона. См. Lenta.ru (Суд велел крупнейшему британскому провайдеру закрыть доступ к Newzbin). Понятно, что тривиальная мысль о том, что с нарушителями закона надо бороться по закону, не скатываясь во внесудебные расправы, нормой является “не у нас”

Стоит ли удивляться, что там, где правообладатели не могут надеяться на внесудебные расправы, они вынуждены искать способы продаж цифрового контента и находят его. Вот (Penguin Books) из той же самой UK… Теряют продажи в печатном формате, но рост продаж е-книг восполняет эти потери в деньгах (и, тем более, в щтуках, поскольку электронная версия дешевле печатной).

Стоит ли удивляться, что там, где правообладатели не могут надеяться на внесудебные расправы, они вынуждены искать способы продаж цифрового контента и находят его. Вот (Penguin Books) из той же самой UK… Теряют продажи в печатном формате, но рост продаж е-книг восполняет эти потери в деньгах (и, тем более, в щтуках, поскольку электронная версия дешевле печатной).

Об этом пишет FutureBook (2011 was the year it all changed). Я процитирую:

The book publisher Penguin lost only £36m in sales in the first half of 2011, while profits narrowed marginally. Digital sales made up 14% of its overall business, resulting in in total sales of £64m at a growth rate of 128%.

Потери в печатном секторе почти в два раза меньше, чем рост в секторе е-книг. 14% продаж для е-книг означает, что е-книга становится такой неотъемлемой частью рынка, которую уже нельзя игнорировать

Недаром сказал Penguin chairman and c.e.o. John Makinson:

“The past six months have represented a watershed for book publishers and book retailers alike. The rapid penetration of digital devices and content, coupled with the severe pressure on physical booksellers, have presented the whole industry with unprecedented challenges.”

“Не у нас”, похоже, действительно перешли водораздел. digital-books задаётся вопросом насколько отстали “у нас”. Он – оптимист и считает, что речь идёт о 3-5 годах, а меня, как-то, мучает мысль “А не отстали ли мы НАВСЕГДА?”

Война за монополизацию

Опубликовано 29 июля 2011

В дополнение к моему посту от 27 июля 2011 (Джелбрейк или 30%?), в котором я не мог понять причину того, что AppStore снял с продаже программы-клиенты Интернет-магазинов, которые С КАЖДОЙ ПРОДАЖИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЛАТИТЬ 30% APPLE только за то, что приложение (часто бесплатное), разрешающее делать такие продажи, помещено в Appstore, а альтернативного пути установки приложений (для устройств, для которых не выполнен джелбрейк – взлом ограничений, среди прочего, запрещающих установку программ сторонних производителей) у обычного пользователя нет…

Но вот тут Pro-Books (Продавцам приложений стало труднее уводить клиентов Apple), описав ситуацию, высказал интересную гипотезу (цитирую целиком):

Корпорация запретила ретейлерам перенаправлять пользователей из официального магазина приложений на свои сайты для покупки электронных книг и другого контента.

О нововведении было объявлено еще пару месяцев назад, однако разработчики дотянули до последнего – получения официального уведомления от Apple. Как сообщает The Wall Street Journal, многие приложения, включая продукты крупнейших ретейлеров цифровых книг, были временно сняты с продажи в AppStore для внесения изменений. Чуть позже они вновь стали доступны, но уже «подредактированные»: с помощью приложений Google eBooks, Kindle, Barnes&Noble, Kobo и других для смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad пользователи больше не смогут перейти на сайты разработчиков и приобрести электронные книги непосредственно там. Покупки с помощью приложений отныне будут совершаться только при посредничестве Apple, что, соответственно, гарантирует корпорации причитающуюся комиссию размером 30%.

Таким образом, приложения ретейлеров после вступления в силу новых правил стали менее функциональными и удобными, из-за чего часть бизнеса продавцы контента могут потерять. Впрочем, как отмечают специалисты, едва ли это станет причиной для отказа от сотрудничества с AppStore, поскольку аудитория пользователей iPhone и iPad слишком широка. Представители онлайн-магазинов ожидают, что пользователи будут недовольны, отмечая также, что, вероятнее всего, сократится число спонтанных покупок. Некоторые уверены в том, что приобретение е-книг не через приложение, а после выхода в магазин с помощью браузера (Apple Safari) с дальнейшей синхронизацией – не столь великое неудобство, чтобы лояльные клиенты Amazon или Barnes&Noble отказались поддержать ретейлеры. Однако, известный эксперт отрасли Майк Шацкин (Mike Shatzkin,) полагает, что ужесточение правил приведет к тому, что потребители будут чаще покупать электронные книги через магазин Apple, поскольку iBookstorе останется единственным приложением для чтения, позволяющим еще и приобретать контент.

Интересная штука “успех на рынке”. Пока доминировал M$, он проводил позицию монополизации, поскольку это было в его интересах. Теперь “Яблочко” переживает период роста рыночной доли и, тут же, начинает давить на окружающую “мелочёвку” с целью монополизировать рынок и перетянуть на себя их доходы…

“Микромягких” пришлось останавливать (в истории с навязыванием браузеров и плееров) с помощью международных исков и многомиллиардных международных санкций… Интересно, как пойдут дела в этом случае…

Комментарии к записи Война за монополизацию отключены

Что нам говорит “товарищ Окам”?

Опубликовано 25 июля 2011

Методологический принцип, известный как (Бритва Оккама) гласит «Не следует множить сущее без необходимости». И вот этой-то необходимости я не вижу (хочется надеяться, что это дефект МОЕГО понимания) в попытке приумножить очередную копирайтную сущность (добавлением к уже имеющемуся всемирного реестра медиаконтента), описанного в “Ведомости” как (эталонная Россия):

Президент Медведев предварительно одобрил идею создания мирового реестра электронных форм объектов интеллектуальной собственности и поручил подготовить проект обращения к главам ведущих государств и международным организациям, рассказали «Ведомостям» три чиновника, знакомые с документом: поручение дано Минкультуры, Минсвязи, Минэкономразвития, МИДу и должно быть исполнено оперативно.

Помощник президента Аркадий Дворкович подтвердил, что президент дал такое поручение, но предупредил, что никаких конкретных идей Медведев пока не одобрил. Предложение создать реестр, в который все правообладатели загрузили бы эталонные копии своих видео, музыки и текстов, разработано группой по интернету первого вице-премьера Игоря Шувалова. Представитель его секретариата подтвердил, что группа подготовила предложения по поручению президента, но больше ничего не сказал.

Как объяснил «Ведомостям» один из участников группы, правообладатели могли бы с помощью меток сообщать, как использовать их контент: свободно, свободно без копирования, с платным копированием и т. д. Программу распознавания меток потом можно передать поисковикам и другим крупным интернет-ресурсам, предлагает другой участник группы, замдиректора департамента Минкульта Максим Прокш: правообладатели смогут отслеживать, как распространяются их произведения. Со временем все произведения в легальном обороте будут снабжены такими метками, рассчитывает он, и тогда даже пользователи смогут сразу понимать, нарушают ли они закон, скачивая то или иное видео или музыку в сети.

В Довиле в этом году на саммите «восьмерки» вопрос об интернете впервые в истории организации был включен в повестку дня, и Медведев пытался заинтересовать своими идеями глав других государств, но это не получилось.

Система регулирования интернета отдельно для России бессмысленна — из-за открытости сети, говорит Прокш, поэтому и предложен мировой реестр — его можно запустить на базе, к примеру, Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности, он может и финансироваться из ее бюджета.

«Сама по себе идея действительно интересная, — говорит представитель “Яндекса” Очир Манджиков, — важно, как она будет реализована».

О необходимости системы распознавания нелегального контента давно говорят провайдеры. «В сети настолько все запутано с правами, что разобраться самому невозможно, а единого справочника нет», — жалуется президент «Акадо» Денис Лобанов.

Главное преимущество идеи понятно. Раз объектом защиты контента (хотя бы в цифровой форме) становится только то, что попало в реестр, то правообладатель вынужден будет сам передать в реестр эталонную копию всего изданного (попадающего под копирайтные ограничения). Это гарантирует, что (вне зависимости от того, можно ли будет кому-то пользоваться копиями этих эталонов) весь актуальный контент будет оцифрован правообладателями

Неясно, что произойдёт с “сиротским контентом” (который правообладатель не захотел оцифровывать из принципа или потому. что он не знает, что именно он в данный момент является правообладателем. который должен подтвердить своё право, поместив эталонный комплект контента в цифровой форме)… Понятно, что его придётся оцифровывать принудительно, а опыт Google показывает, что вслед за этим придёт вал исков… Возможно именно поэтому лидеры западных стран не хотят влезать в это “гиблое дело”.

Да и нынешняя ситуация, когда правообладатели САМИ (без расходов со стороны государства) отстаивают свои права в суде, похоже, вполне устраивает западные государства, перед которыми стоит задача жёсткой экономии. Понятно, что на вторжении в Ирак/Афганистан и на бомбёжках Ливии экономить лидерам западных стран нельзя, а вот на финансировании подобного (весьма затратного) проекта – можно (и, следовательно, нужно)

Россия, конечно, не тратится на “экспорт демократии” и, долгов у неё поменьше, но “хомут” такого масштаба (и дело не только в деньгах – там далеко не всё ясно технологически) вешать на себя… Конечно, судьба России “экспериментами на себе” доказывать Мировому сообществу, что путь, которым никто кроме России не собирался идти, но по которому с энтузиазмом идёт Россия, совсем не тот, которым следовало идти… Но, возможно, есть менее затратные варианты подобных экспериментов?…

Комментарии к записи Что нам говорит “товарищ Окам”? отключены

Сутяги снова вымогают

Опубликовано 25 июля 2011

Копираст неутомим. В посте от 01 мая 2011 (Сутяги вымогают договор о сотрудничестве) я писал о российских сутягах, которые под надуманным предлогом угрожают судом в надежде испугать и навязать “обвиняемому” регулярные отчисления в свою пользу. По наивности я думал, что наши сукины сыны – самые сукины сыны в мире…. Приятно узнать, что сие не так. DeepApple (Присосались, или Personal Audio вновь требует от Apple денег) описали аналогичную картину в США. Роднит её отнюдь не то, К КОМУ присосались (присасываются всегда к тому. кто тянет и зарабатывает), а то, что после выигрыша в суде и получения компенсации истец требует ещё и хочет получать деньги регулярно “не прикладая рук”…. Неужели Apple это “спустит на тормозах” и пойдёт в рабство к сутяге-копирасту? Одно радует – это патентное, а не авторское право. И срок действия патента – 10 (в лучшем случае 20) лет с момента подачи заявки, а не 70 лет с момента смерти последнего из соавторов…

Копираст неутомим. В посте от 01 мая 2011 (Сутяги вымогают договор о сотрудничестве) я писал о российских сутягах, которые под надуманным предлогом угрожают судом в надежде испугать и навязать “обвиняемому” регулярные отчисления в свою пользу. По наивности я думал, что наши сукины сыны – самые сукины сыны в мире…. Приятно узнать, что сие не так. DeepApple (Присосались, или Personal Audio вновь требует от Apple денег) описали аналогичную картину в США. Роднит её отнюдь не то, К КОМУ присосались (присасываются всегда к тому. кто тянет и зарабатывает), а то, что после выигрыша в суде и получения компенсации истец требует ещё и хочет получать деньги регулярно “не прикладая рук”…. Неужели Apple это “спустит на тормозах” и пойдёт в рабство к сутяге-копирасту? Одно радует – это патентное, а не авторское право. И срок действия патента – 10 (в лучшем случае 20) лет с момента подачи заявки, а не 70 лет с момента смерти последнего из соавторов…

Да, на фото – рыба-копираст (пардон, прилипала) и не одна…

Комментарии к записи Сутяги снова вымогают отключены

Нельзя продавать не предоставляя доступ

Опубликовано 25 июля 2011

У Российских правообладателей есть “пунктик”. Они отказываются предоставлять легальный доступ к контенту (на который у них есть копирайт), мотивируя это тем, что если разрешить на законных основаниях купить хоть одну копию, то она тут же уйдёт к пиратам и наживаться (на бесплатном предоставлении доступа к законно купленному контенту) будут не они, а пираты. Ну а потом, конечно, правообладатели удивляются почему нелицензионные копии того, что в лицензионном доступе вообще отсутствует, доступны в сети и требуют полицейских мер по подавлению от государства, поисковых сервисов и провайдеров в порядке внесудебных расправ… А когда этого достичь не удаётся, они отказываются предоставить легальный (в т.ч. платный) доступ ещё к одной порции контента… И всё повторяется… Они снова удивляются, что их контент снова оказывается у пиратов.

Ситуация “закукливается” и выйти из неё крайне сложно. Но выходить из этого кошмара нужно. Отсутствие легального контента делает пиратский контент безальтернативным и, привыкшие к халяве, потенциальные покупатели вынуждены пользоваться нелицензионным контентом просто потому, что он есть, а лицензионной альтернативы (платной или бесплатной) нет. Стоит ли удивляться, что научившись получать необходимый контент на пиратских ресурсах, потенциальные покупатели не торопятся тратить время и силы на поиск возможности оплатить то немногое, что правообладатель разрешает оплатить (по оценкам речь идёт о 10% доступного в сети контента на русском языке).

Опыт с японской манга показывает, что если правообладателям очень долго делают очень сильную бяку, то они способны понять “намёк”. Историю рассказал Pro-books:

Сначала манга не хотели выпускать в лицензионный доступ и продажу. Потом манговладельцы решили, что лицензионного доступа не предоставят, но что (Японские и американские издатели манга дадут отпор «пиратам») и начали подавать иски… И обнаружили, что потери продаж всё растут, а предложение у пиратов всё обширнее… И поняли, что начинать бороться с пиратами, особенно в ситуации, когда дело зашло ТАК далеко, надо не с исков, а с предоставления доступа к контенту и вот уже (Японские издатели хотят возродить в США интерес к легальным манга). Чтобы не быть голословным, процитирую:

В противовес пиратским ресурсам с миллионной посещаемостью несколько десятков участников издательского рынка запустят собственный портал, который предоставит фанатам свободный доступ ко множеству комиксов в цифровом виде.

Как сообщает журнал Publishers Weekly, японцы не оставляют попыток обратить внимание аудитории, читающей манга в США, на легальный рынок комиксов и его активно развивающийся цифровой сегмент. Интересно, что до сих пор не появилось информации о том, получил ли развитие начатый чуть больше года назад «крестовый поход» японских и американских издателей против ресурсов, распространяющих «сканлейт» – отсканированные любительские переводы комиксов. Эта инициатива была сразу яростно раскритикована, поскольку, как утверждали наблюдатели, не пристало издателям портить отношения с огромным фанатским комьюнити. Так или иначе, сами интернет-сайты, полные нелегального контента, продолжают успешно функционировать, привлекая миллионы поклонников жанра.

Теперь участники издательского рынка Японии решили зайти с другой стороны и предложить любителям манга во всем мире (но в первую очередь в США) альтернативный источник комиксов в цифровом формате. Портал Jmanga.com официально будет запущен в августе Японской ассоциацией издателей цифровых комиксов, в которую входят 39 компаний. На сайте будет размещен каталог е-версий манга на различных языках, с возможностью поиска по издателям, журналам и годам – и, что самое существенное, ко многим из них обещан свободный онлайн-доступ. Портал будет функционировать в том числе и как социальная сеть. Разумеется, возможность приобрести легальные копии комиксов также будет предложена, но, как настаивают организаторы, основная их цель – продвижение культуры японских комиксов.

В США продажи манга снизились вдвое с 2007 года, сегмент оценивается примерно в 115 миллионов долларов. В Японии рынок комиксов «стоит» 5 миллиардов долларов – и если спрос на легальные печатные версии падает, то продажи в цифровом сегменте в течение последнего года активно росли и достигли, по оценкам издателей, 800 миллионов долларов.

Я хочу отметить, что в самой Японии всё нормально – там контент продаётся лицензионно чисто, а в США с манга всё пошло наперекосяк… И это – в США, где правообладатели обычных е-книг с самого начала начали легально предоставлять к ним лицензионно чистый доступ (продавать или бесплатно – это вторично, как обычно – наилучшие решения в смешанной стратегии), где продажи е-книг растут (в деньгах и, тем более в штуках и авторских роялти) быстрее, чем падают продажи печатных версий…. Поняв, что стратегия предоставления доступа к своему контенту (манга) в США была выбрана неправильно, японские правообладатели решили начать с того, с чего НАДО было начинать изначально – предоставили легальный доступ и, очень потихоньку, пытаются превратить этот доступ в доход…

Японские правообладатели (манговладельцы) поняли свою ошибку и начали её исправлять. А вот когда нечто подобное начнут делать российские правообладатели неясно…

Dolboeb о копирастах (перепосты)

Опубликовано 22 июля 2011

Перепосты материалов из ЖЖ.

Определение понятия (Копирасты)

Давеча я тут писал о копирастах, и даже ввёл соответствующий тег.

Настало время дать определение этому явлению.

Вкратце, так: копирасты — это люди и фирмы, которые пытаются сугубо коммерческий вопрос о рентабельности объектов авторского права вытащить в морально-этическую и правовую плоскость. Они тщатся увеличивать или удерживать маржу копирайтного бизнеса с помощью законодательства, полицейских репрессий и нравственных проповедей. А в любом нормальпом бизнесе такой эффект достигается за счёт рыночных средств — ценовой политики, стимуляции спроса, расширения ассортимента и развития моделей монетизации.

По сути своей копирастия — это такая инфекционная болезнь головного мозга.

Как у любой другой инфекции, у копирастии есть носители, а есть возбудители.

Носителями копирастии в отдельных случаях могут оказаться и авторы, создающие объекты АП, и издатели, этими объектами торгующие. Но они же — главные пострадавшие от этой болезни. А возбудитель — тот паразит, который единственный наживается на чужом страдании — никакого отношения к созданию объектов АП не имеет. Возбудители копирастии — это юристы и пиарщики, кормящиеся с любых неадекватных действий держателей АП. Издатели и авторы на копирастических демаршах каждый раз теряют деньги — как и положено бизнесу, действующему против собственных интересов. А юристы и пиарщики — наживают на каждом таком неадекватном действии.

Примеры того, как возбудители копирастии наживаются на позоре своих клиентов, можно найти и в российской, и в мировой практике. С сегодняшнего дня в моём ЖЖ стартует разбор копирастических полётов. Скучно не будет.

И пример того, как копирастия (расходы на псевдоборьбу с выдуманными “мельницами”) выходит боком копирастам (Копирастия: пример Мосфильма):

Вот, например, киноконцерн «Мосфильм».

Сегодня мы его можем радостно поставить в пример другим правообладателям.

Потому что он выложил в public domain сотню советских фильмов, не дожидаясь признания в России лицензий Creative Commons.

А когда-то концерн болел копирастией.

И судился с РосНИИросом, и победил.

И отсосал от этого триумфа полным ртом, захлёбываясь.

И отказался от плодов своей судебной победы.

При этом, понятное дело, адвокаты слупили с него и за возбуждение дела, и за выигрыш, и за отказ от искового требования тоже взяли денег. А если б он, последовав их совету, захлебнулся до смерти — взяли б и за медицинские услуги.

Надеюсь на продолжение

Комментарии к записи Dolboeb о копирастах (перепосты) отключены

Ещё одно вещное право

Опубликовано 19 июля 2011

Когда человек имеет дело с печатной книгой, он получает вещные права (давать в аренду, перепродать, подарить, вернуть назад и получить новую с зачётом средств за старую и т.п.). При ситуации, когда человек думает, что покупает е-книгу, покупает он не е-книгу и никаких вещный прав (в т.ч. право “дать почитать”) он не получает. Однако, в рыночно ориентированной экономике, недовольство покупателей (подкреплённое наличием технической возможности пойти “поперёк” запрета) заставляет поставщиков менять подходы.

Помнится, Nook (позже и Kindle, но в менее удобной и усечённой форме) предоставили технологию “дать почитать”, когда файл на время перекачивался с устройства владельца на устройство читателя, становясь недоступным для чтения на устройстве влодельца вплоть до истечения срока аренду (после чего он перестаёт читаться на устройстве читателя и снова начинает читаться на компьютере владельца)

Сейчас Kindle сделало ещё один шаг по пути предоставления вещных прав:

- (пресс-релиз)

- (объявление на сайте Amazon)

- (подробное обсуждение на PC World)

- (его перевод-пересказ на Компьюлента по русски)

Последний материал я и процитирую целиком:

Интернет-магазин Amazon вводит новую схему распространения электронных книг — на условиях аренды.

Сообщается, что предложение будет действовать только в отношении учебных пособий. Беря такие книги напрокат, студенты смогут экономить до 80% от их стоимости.

Учащимся предложат выбор из «десятков тысяч» пособий. Срок аренды — от 30 до 365 дней; в любой момент книгу можно купить, внеся её полную стоимость.

Для просмотра электронных учебников допускается использование не только ридеров Amazon, но и других устройств с установленным Kindle-приложением, в частности Android-планшетов и персональных компьютеров.

В электронных учебниках можно делать заметки и выделять текст. И если студент сдаст пособие, а потом снова возьмёт его в аренду или купит, все сделанные ранее метки будут восстановлены.

Вполне реалистичный подход. Особенно радует, что комментарии при новой аренде или покупке будут восстановлены. Хотя, конечно, конспектировать и сохранять на отдельном устройстве результат понадёжнее будет

Интересна, конечно, технология выдачи в аренду. Собственно именно такая технология нужна для ВУЗовской библиотеки (правда, во многих ВУЗах сам ВУЗ оплатит аренду, но технологически это почти ничего не меняет). Да и для крупных библиотек такая возможность (удовлетворить разовый запрос, который, возможно больше не повторится, не покупая книгу в фонд, а арендуя её на нужное пользователю время в ПЯТЬ раз дешевле, чем при покупке) будет, думается нелишней

Комментарии к записи Ещё одно вещное право отключены

Кому на Руси нужен Creative Commons

Опубликовано 19 июля 2011

перепост Digital-books (Примечательная история с iMobilco)

Так вот – ответственно заявляю: я НЕ ЗАКЛЮЧАЛ ЕЩЕ ни каких договоров с вами, либо с какими бы то ни было вашими представителями, дающих вам право на торговлю моим произведением.

Знаете, ребята, я не страдаю копирастией головного мозга, и не имею ничего против выкладывания моего произведения в открытый доступ. Это сеть и писал я для людей.

С другой стороны – я так же, не имею ничего против того, что бы заработать на своем творчестве какие-то деньги.

Но я абсолютно против ситуации, когда деньги зарабатывают на мне, без моего ведома и даже не думая компенсировать мне мой труд.

Если что – связаться со мною проблемы не составляло изначально.

via eugene-df.livejournal.com (там гораздо более подробный текст с интересными деталями)

Любопытна и дискуссия под постом писателя.

Нередкий, кажется, случай двоемыслия, вполне соответствующего ущербности нынешнего авторского права. Автор совершенно сознательно выкладывает текст в интернет, нисколько не заморачиваясь тем, что и как там с ним будет. Собственно, как раз для таких писателей и придуманы Creative Commons. Лицензия CC-NC для публикации на «Самлибе» вполне подошла бы.

Комментарии к записи Кому на Руси нужен Creative Commons отключены