После Латинской Америки кто следующий?

Опубликовано 12 ноября 2011

Если верить PublishingPerspectives (Amazon Kindle to Launch in Chile Within 18 Months), то Amazon в рамках экспансии в Испаноговорящую Латинскую Америку планирует открытие для Чили…

Позволит ли руководство латиноамериканских государств Amazon слишком активно участвовать в информационно-технологической колонизации своих стран неясно. Интересно КТО СЛЕДУЮЩИЙ? У какой страны есть достаточно большой (по числу говорящих на ОДНОМ языке граждан и соседей) рынок?

Среди несомненных претендентов – Россия и русскоговорящее окружение (порядка 300-400 миллионов потенциальных читателей). К сожалению, очень мало верится в то, что российское руководство будет эффективно и решительно противодействовать попыткам информационно-технологической колонизации страны

Kindle Million Club перевалил за чёртову дюжину

Опубликовано 11 ноября 2011

Pro-books, как всегда без ссылки на первоисточник, порадовала сообщением, что число участников Kindle Million Club (Авторов, у каждого из которых в Amazon уже есть св. миллиона платных скачиваний “в цифре” и, следовательно, роялти которого составило в сумме несколько миллионов долларов) достигло ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК.

Первым был Стиг Ларсен. Три последних указаны Pocket-Book/

Если кто знает, где найти полный список – поделитесь ссылкой.

_____________________

Мир не без добрых людей. В комментах:

- Igor:

http://www.thebookseller.com/news/baldacci-meyer-and-hocking-join-kindle-million-club.htmlDavid Baldacci, Stephenie Meyer and the originally self-published author Amanda Hocking have all joined the Kindle Million Club, selling more than one million copies of their books on the Amazon.com Kindle Store.They join 11 other authors in the «Club» – Stieg Larsson, James Patterson, Nora Roberts, Charlaine Harris, Lee Child, Michael Connelly and Kathryn Stockett, as well as Suzanne Collins, John Locke, Janet Evanovich and George R R Martin.

- ekniga:

Спасибо. сейчас перенесу в основной пост

Статистика

Опубликовано 11 ноября 2011

По наводке Digital-Books (цитирую целиком):

A recent Pew Internet Project report said e-reader adoption doubled in the U.S. from 6 percent in November 2010 to 12 percent in May 2011.

via venturebeat.com

Количество взрослых американцев с букридерами удвоилось с 14 млн (6%) в ноябре 2010 до 28 млн (12%) в мае 2011-го.

Продажи книг и цифровых книг в США (млн $):

2008: 5158 и 61

2009: 5127 и 169

2010: 4864 и 441

К 2015 году продажи цифровых книг составят $3 млрд (Forrester Research).

15% владельцев букридеров больше не покупают бумажных книг.

53% владельцев букридеров читают бльше, чем полгода назад (ср. 18% тех, кто не пользуется букридерами).

Половина тех, кто букридерами не пользуется, читают столько же, сколько и полгода назад (ср. с 25% владельцев читалок).

А какие там картинки:

Комментарии к записи Статистика отключены

Хорошо, конечно, но недостаточно

Опубликовано 10 ноября 2011

В дополнение к моему посту от 24 октября 2011 (Куда и как изменится государственная политика) о том, что состоится Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек, которое изменит государственную библиотечную политику.

На сайте РНБ появился отчёт о совещании. Описано кто выступал, по многим докладам есть презентации. А вот изменение политики, к сожалению, ограничилось письмом президенту (Обращение участников совещания к Президенту РФ), которое доступно “картинкой”.

Конечно хорошо, что президенту (перед выборами) напомнили про его обещание обеспечить доступом в Интернет ВСЕ (по крайней мере, относящиеся к Мин. Культ) библиотеки России. Такой доступ станет предпосылкой для того, чтобы библиотеки (в дальнейшем, когда для этого появятся правовые предпосылки) могли обеспечить эффективное информационное обслуживание своих пользователей. И в том, чтобы поправить правила ФЗ№ 94, препятствующие нормальному комплектованию библиотек печатной книгой нет ничего плохого.

Всё это – прекрасно, но, к сожалению, НЕДОСТАТОЧНО! Копирайтная удавка препятствует выполнению библиотеками своей сущностной функции по обеспечению права граждан на доступ к информации… Похоже, до конца президентских выборов никто эту проблему поднимать не станет. А после выборов будут дела более важные – “вертикаль власти” под смену руководителя надо будет перестраивать… А там и новые выборы подоспеют и новые “открытые письма” всё тех же правообладателей новому главе государства станут препятствовать принятию необходимых изменений копирайтного законодательства…

Мгновенно копирайтные проблемы не решить, но ведь модернизацию пора было начинать “вчера” и библиотеки к обслуживанию граждан и экономики в рамках модернизации должны были быть готовы “вчера”. Но не видно даже начала движения в этом направлении в правовом поле. А давно уже пора завершить…

Комментарии к записи Хорошо, конечно, но недостаточно отключены

Новинка языкознания

Опубликовано 10 ноября 2011

На “голубятне” у Компьютерры нашёлся новый термин – DRMудизм. Речь идёт о попытках злоупотребить защитами (DRM), наплевав на гипотезу о том, что от пользователя следует ожидать ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ того контента, который пользователь готов купить. Статья описывает попытки купить контент с DRM, используя компьютер, на котором необходимое ПО запускается только трансректально в условиях, когда оплата может быть произведена тоже только трансректально. На это ушло св. 4 часов. А затем выяснилось, что по человечески прочесть купленное и скачанное можно только трансректально и пришлось снимать скриншлты с разворотов е-книги и объединять их в PDF, который спокойно и со всеми удобствами читался на планшете. На это ушло менее часа.

Думаю не удивительны выводы:

Ну а как же вы хотели, господа копирасты? Вы же держите априорно и без разбора всех честных людей за воров, только и мечтающих о том, чтобы размножить цифровой контент и лишить вас сверхприбыли! Так не обессудьте, что в ответ вас держат за идиотов, пытающихся с завидным упорством противостоять развитию цифрового века, культуры и цивилизации. Ваше место давно на свалке истории и чем скорее вы это поймете, тем менее обидно вам самим будет проигрывать.

В России с DRM было полегче… С продажами контента на законных основаниях ТАК задержались, что потенциальный покупатель (избалованный тем, что на бесплатно скачанном контенте DRM отсутствует) никогда не заплатил бы денег за контент с защитами, мешающими комфортно пользоваться купленным. С появлением в Литрес “забугорного” контента с DRM правообладателям (а они у нас либо “больные от жадности”, либо “совсем больные от жадности”) может захотеться и на отечественный контент “повесить” DRM. Рискну предположить, что в России при выборе между “честно, но трансректально” и “у пиратов” выберут второе (сильно подозреваю, что и вне России такое же или подобное отношение, но это пусть заботит их правообладателей и их продавцов…)

Единственный, на мой взгляд, реальный шанс ввести DRM в России – это развитие технологий ЛЕГАЛЬНОГО библиотечного (бесплатного для пользователя) абонемента е-книг. Сегодня он копирайтным законодательством запрещён (для актуальной литературы, у которой ещё не истёк срок защиты авторских прав) и его легализация (в правовом поле) возможна только согласованием регламента абонемента (будет это на уровне закона или на уровне ведомственного документа – не слишком важно). С учётом международного опыта необходимым элементом такого регламента станет DRM gо времени (через заданное время файл перестанет читаться и можно будет считать, что произошёл “возврат взятой литературы”.

На халяву. как известно, и уксус сладкий. Ради бесплатного доступа к временно нужному контенту (ну не покупать же книгу только ради того, чтобы к сочинению или курсовому проекту “надёргать” парочку цитат…) публике придётся отладить (это неприятно на этапе отработки, но совсем несложно в эксплуатации – можно даже пользоваться защищённым контентом на нескольких компьютерах с разными ОС). И только после того, как необходимая технология будет у любого и каждого можно пытаться продавать защищённый контент (если будет выбор между “с защитой – 200 рублей, а без оной – 800 рублей, то каждый, конечно, выберет то, что удобнее ему, но весьма многие выберут “с DRM” просто потому, что имеют опыт работы в этом режиме и понимают, что при отлаженной технологии “напряг” минимален…). А вот если “перепутать последовательность шагов” и попытаться сразу заставить брать контент с DRM. то наметившееся (пока что ещё весьма хрупкое) согласие между продавцами и покупателями легального контента нарушить легко и быстро, а восстанавливать придётся тяжело и долго…

Комментарии к записи Новинка языкознания отключены

А у нас низзззззя

Опубликовано 9 ноября 2011

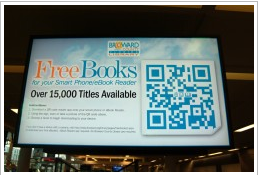

В дополнение к моему посту от 09 ноября 2011 (Опасный предвыборный трёп), где описывались предвыборные выдумки депутата Московской Городской Думы на тему о том, как хорошо в Москве библиотекам вообще и что пора их менять на электронные библиотеки. Естественно, об отсутствии в России вообще (и Москве в частности) предпосылок (прежде всего правовых) для нормального использования современных цифровых технологий в библиотеках не говорилось. А, ведь, именно наличие таких предпосылок позволяет делать то, что описано в посте Libex (Библиотечная услуга в аэропорте) на основе материала The-Digital-Reader (Broward County Library Launches New Ebook Airport Program). Читая, помните, что по Российским законам такой “абонемент” НЕЗАКОНЕН:

Публичная библиотека графства Broward (Флорида, США) недавно запустила небольшой интересный и недорогой проект, который легко дублировать многим другим библиотекам.

Библиотека установила 12 рекламных щитов на территории местного международного аэропорта с информацией о бесплатном скачивании е-книг. Пассажиры могут познакомиться с этой информацией в зоне кругового транспортера аэропорта. Пассажиры, имеющие смартфон или планшетный компьютер, могут использовать QR код на рекламном щите, чтобы попасть на сайт библиотеки и скачать ту или иную е-книгу.

Библиотека предлагает для скачивания коллекцию из 15000 е-книг, а пассажиру не нужно иметь библиотечный билет, чтобы воспользоваться этой услугой. Это стало возможным благодаря партнерству библиотеки с Overdrive, который является основным поставщиком электронного контента.

Подобные рекламные щиты или дисплеи могут быть установлены и в других зонах аэропорта, а также в пригородных автобусах.

Кроме того, библиотека может договориться о появлении напоминания об этой библиотечной услуге на электронном табло аэропорта, что еще повысит информированность пассажиров.

Главная предпосылка подобного проекта – ПРАВО библиотеки ТАК обслуживать граждан. Технология, подобная Overdrive, штука несложная, а вот дуроломные запреты “проломить” можно только сверху. Сами библиотеки их проломить не сумеют

Комментарии к записи А у нас низзззззя отключены

Интервью с Махно

Опубликовано 8 ноября 2011

Елена Бейлина в Университетской книге опубликовала своё интервью с Олегом Махно (НБР в поиске разумного компромисса). Поскольку Национальный Библиотечный Ресурс (НБР) рассматривался как способ решения копирайтных проблем, который (хотя бы в “светлом будущем”) позволит библиотекам обеспечить эффективное обслуживание с использованием электронных книг, то я рискну опубликовать интервью целиком:

В августе 2011 г. автономная некоммерческая организация «Национальный библиотечный ресурс» выиграла открытый конкурс по созданию полнотекстового библиотечного ресурса и приступила к его реализации. О методике работы по проекту, профессиональных коммуникациях в его рамках, перспективах этого начинания журнал “Университетская КНИГА” бесет с исполнительным директором АНО «НБР» Олегом МАХНО.

— Олег Олегович, на каком этапе находится проект сейчас, какие услуги НБР оказывает Российской государственной библиотеке как заказчику, каковы сроки выполнения и дальнейшее использование создаваемого ресурса?

— Напомню, что вопрос создания Национального библиотечного ресурса был поставлен в 2010 г. на заседании Общественного комитета содействия развитию библиотек России в рамках Тверского экономического форума и нашёл своё правовое закрепление в Государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы»)». С бурным развитием технологий стали очевидны разногласия между интересами издательств и библиотек, авторов и читателей в части доступа к информации. С 2008 г. к разрешению этого конфликта подключились государственные структуры, и после длительных консультаций с экспертами было выработано, на наш взгляд, компромиссное решение, в известной степени удовлетворяющее всех участников.

В итоге Российская государственная библиотека получила в 2010 г. финансирование для реализации первого этапа создания полнотекстового библиотечного ресурса. Летом нынешнего года был объявлен открытый конкурс. АНО «НБР» выиграла его у двух других участников, заключила государственный контракт и уже два месяца ведёт работу. В соответствии с техническим заданием мы осуществляем заключение лицензионных договоров с правообладателями: как с авторами произведений, так и с издательствами. Для этих целей было выбрано 20 тыс. произведений, которые в 2010 г. наиболее часто были востребованы в РГБ, РНБ и частично в Президентской библиотеке. Исходя из этого списка мы должны заключить лицензионные договоры с широким спектром прав для использования этих произведений.

Если говорить в целом, наша деятельность разбита на три больших этапа, и её результатом должен быть комплексный продукт, то есть массив из 6 тыс. произведений, собранных как единая база с полным современным библиографическим описанием, с поисковым аппаратом и при этом абсолютно чистый с юридической точки зрения. Первый этап должен быть закончен в конце ноября – начале декабря текущего года.

— Вы упомянули список в 20 тыс. изданий, а что это за произведения?

— Разумеется, эта выборка не является абсолютно оптимальной, поскольку с точки зрения издателей наиболее востребованная литература – та, которая лучше всего продаётся. Для нас приоритетом был другой критерий – книги, наиболее востребованные читателями в стенах библиотек. Эти две оценки разнятся, совпадений с топ-листами издателей очень немного. И это естественно. Нормальный человек не приходит в главные библиотеки страны за детективом или любовным романом. На 70–75% это учебная, научная, историческая, юридическая литература, работы, связанные с фундаментальными науками. Большую долю в этом списке занимают переводные издания, разного рода словари, справочники, энциклопедии.

По ряду таких книг договоры заключаются с целыми институтами, к примеру, с Московской финансово-юридической академией, Московским государственным открытым университетом и рядом других. Непросто складывается работа с зарубежными правообладателями. Пока Европа выжидательно смотрит на наши попытки, ещё не разрушен стереотип, что Россия – территория пиратства, что здесь нет цивилизованного рынка. За два-три месяца ситуацию исправить невозможно. Это – следующий этап работы.

Однако стоит отметить, что общая ситуация по проекту сдвинулась с места, конструктивный диалог между правообладателями и НБР идёт, и последние месяцы нашей работы являются ярким тому подтверждением. С кем бы из издателей мы ни садились за стол переговоров, они, как правило, заканчиваются разумным компромиссом, подписанием соответствующих лицензионных договоров. Назову лишь некоторых из них: «Зерцало-М», «Финансы и статистика», «Европа», «Алгоритм», «Аспект-Пресс», Academia, «Логос», «Экономика», «Территория будущего», «Лаборатория книги», «Альпина-Паблишер» и прочие. Мы сейчас находимся на стадии заключения договоров с издательствами «ИНФРА-М», «Питер», РОССПЭН, «Норма», «Форум», «Молодая гвардия» и целым рядом других. С «Эксмо», «АСТ» и ещё с целым пулом издательств ведутся активные переговоры. Не остаются без внимания издательства, находящиеся в разных регионах России, и вузовские издательства.

— Каковы формы и условия заключаемых соглашений?

— Мы работаем с двумя видами соглашений – лицензионным договором и акцептом публичной оферты. Публичная оферта предлагается авторам в тех случаях, когда права принадлежат им лично. Хотя в этом конкретном случае вознаграждение не предполагается, я могу с удовлетворением сказать, что желающих немало. Это отдельный пласт учёных, писателей, общественных деятелей, для которых важны возможности расширения аудитории и такие формы оценки их произведений, как, например, индексы цитирования. И, что немаловажно, данная форма работы экономит время этих очень занятых людей.

Издателям мы предлагаем заключать лицензионные договоры, по которым они передают неисключительные лицензии на произведения. При этом они выбирают приемлемый для себя вариант из пяти предложенных прав – от оцифровки и предоставления доступа в стенах библиотеки до продажи их произведения третьим лицам, как в электронной, так и бумажной форме. С каждым издательством это решается индивидуально.

Самое непростое право – разрешить библиотеке распространять произведения в электронной и бумажной форме, в том числе печать по требованию. В случае получения такого разрешения мы заключаем договор на условиях роялти. Изначально предполагалось выплачивать 20% от полученного дохода, но в процессе переговоров с издателями и экспертами мы пришли к решению, что подобное вознаграждение может достигать 60%.

— Договоры заключаются от имени Российской государственной библиотеки, а НБР выступает как агент?

— Да, но не только. Ведь до выигранного конкурса мы вели работу самостоятельно, на спонсорские средства фонда «Поколение», за что им очень благодарны. У нас уже было агрегировано прав на более чем 1500 произведений, и сейчас мы передаём их для использования в РГБ.

— Каково на сей день количество уже заключённых договоров? Успеете за столь короткий период?

— Сроки исполнения действительно достаточно жёсткие, обусловлены они особенностью бюджетного финансирования. Впрочем, много времени не бывает никогда и, понимая эту проблему, ещё с момента постановки её Президентом Российской Федерации мы осуществили серьёзную подготовительную работу, так, чтобы на данном этапе задача была сведена лишь к техническому оформлению наших юридических отношений с правообладателями и административной работе.

По состоянию на середину октября мы можем говорить о 3,5 тыс. договоров. По остальным произведениям потенциальные договорённости достигнуты, но пока ещё не скреплены подписями и печатями. Идёт планомерная, рутинная работа. Причина затягивания оформления соглашений лишь в том, что у ряда издателей не заключены или просрочены договоры на интересующие нас виды использования произведений. Дав нам предварительное «добро», сейчас они в надлежащем виде «узаконивают» свои отношения с авторами.

— На какой период в среднем заключаются эти договоры?

— В нашем случае не очень интересны срочные договоры, мы нацелены на весь срок действия авторского права. По такому пути идут многие издательства, заключая договоры на весь срок действия авторских прав: при жизни автора и 70 лет после его смерти. Соответственно мы получаем сублицензию именно на этот срок. Но есть и минимум, ниже которого наша работа становится бессмысленной – это 3 года, учитывая объёмы и сложность реализуемого проекта.

— В этой работе задействованы библиотеки? Помнится, в 2010 г. Генеральный директор РГБ А.И. Вислый говорил о создании агентской схемы и привлечении крупных региональных библиотек как своего рода центров по заключению договоров с местными авторами.

— Пока осуществляется лишь пилотный проект взаимодействия с регионами. Кроме Санкт-Петербурга, мы подключили к этой работе Иркутскую, Пензенскую, Новосибирскую и Рязанскую области.

— Какие ещё обязательства НБР предусмотрены по заключённому договору?

— Какой бы ни была сложной и кропотливой работа по поиску правообладателей и заключению лицензионных договоров, второй этап не менее трудоёмок, сложен, но уже в связи с техническим, технологическим уклоном. Все произведения, на которые мы получили лицензии, переводятся в электронный вид. Это процесс дорогостоящий, и наша задача оптимизировать все затраты. Приобретая в издательствах и библиотечных коллекторах книги, на которые у нас есть права, мы их сканируем.

— Не дешевле ли у издателя получить электронную версию?

— Как правило, у издателя в электронном виде есть версия для типографии, оригинал-макет. Но она не совсем годится в этом виде для обслуживания читателей. Её надо, как правило, преобразовывать или конвертировать, есть вероятность искажений. Такой подход к формированию ресурса нами не исключается. Но самый простой и надёжный способ получить аутентичную копию – самим отсканировать «живую» книгу. После этого мы создаём на электронную версию библиографическое описание, которое позволяет с ней работать: осуществлять поиск, учитывать, каталогизировать. Поиск должен быть по всем максимально возможным критериям, на которых строятся современные электронные библиотеки.

— Что касается качественного библиографического описания, по-моему, тут очевидно взаимодействие с центром ЛИБНЕТ?

— Конечно, в интересах дела важно не дублировать работу. Мы создаём библиографические записи самостоятельно, но если они есть в объединённом каталоге ЛИБНЕТ, и все поля там заполнены так, как требует от нас заказчик, то мы будем её заимствовать в этом каталоге. Пока это лишь одна из форм взаимодействия. С руководителем центра Б.Р. Логиновым мы обсуждаем развитие наших дальнейших отношений.

— Давайте поговорим о доступе к этому ресурсу. Как он будет реализован, на каких условиях, для каких пользователей?

— Думаю, это самый сложный, неоднозначный вопрос на сегодняшний день. Я говорил о том, что спектр передаваемых прав очень широк. Соответственно под этот спектр прав мы должны и разграничить доступ. Учитывая, что всё это можно сделать только автоматически, с применением программного обеспечения, а готового продукта на рынке нет, мы специально заказали его разработку. Этот продукт, ныне практически готовый, проходит предэксплуатационные испытания, тестирование, наладку. Учитывая серьёзную финансовую и юридическую ответственность, безусловное обеспечение вопросов соблюдения авторских прав, по моим оценкам, до весны следующего года доступ будет только в стенах РГБ, РНБ и Президентской библиотеки. Пока мы не убедимся, что невозможно нелегально получить доступ к полному тексту, мы не сможем распространять этот проект в масштабах страны. А вообще, основная идея, заложенная в проект – выравнивание информационного неравенства среди читателей библиотек нашей огромной страны, доступ к этому ресурсу из любой публичной библиотеки. На это, возможно, потребуется заключение дополнительных соглашений с некоторыми правообладателями.

— Будет ли дан доступ к ресурсу библиотекам учебных заведений?

— Действительно, вузы уже проявляют интерес к нашему продукту, но в этом случае возникает целый комплекс проблем, связанных с ведомственной разобщённостью, различными стандартами и требованиями. В частности, Минобрнауки само определяет свои критерии оценки электронных ресурсов, к которым должны быть подключены библиотеки вузов.

— Не получится ли так, что создаваемая НБР полнотекстовая библиотека будет конкурентом коммерческих ЭБС, тем более что уже сейчас вузовские библиотеки говорят о неудобствах, связанных с разным функционалом и сервисом, формами доступа коммерческих ЭБС, высказывая пожелания работать с неким объединённым ресурсом?

— Этот вопрос на уровне даже не среднесрочной, а дальней стратегии развития. Единственное, что могу сказать – да, это проблема, проблема серьёзная, которую ни замолчать, ни обойти не удастся. Настало время, отбросив межведомственную разобщённость и преследование каких-то своих коротких и узкоотраслевых целей и интересов, посмотреть на проблему свыше, по-государственному, и объединить усилия и без того родственных по целям и задачам ведомств. На мой взгляд, сейчас для этого есть все условия. Тому подтверждение и недавний конкурс Минобрнауки, который выиграл наш давний партнёр – ГПНТБ России. Мы на пороге синергетического решения данной проблемы. Это обнадёживает.

— Вернёмся к реализуемому Вами проекту. Как будут предусматриваться процессы монетизации?

— Стоит сразу оговориться, что проект носит ярко выраженный социальный характер. Цель извлечения прибыли в интересах учредителей и реализаторов не ставится в принципе. Проект начинался на деньги благотворительного фонда, сейчас у нас есть государственное финансирование, и о коммерческом эффекте речи не идёт.

Но есть и другая составляющая – затратная, её несложно посчитать. Это затраты на отчисления авторам, на перевод произведений в электронную форму, на зарплату персонала, на эксплуатацию вычислительной техники и программного обеспечения. Себестоимость мы считаем хотя бы для того, чтобы понимать реальность воплощения наших планов. Создавая этот ресурс, мы уже сейчас должны продумывать и вопросы коммерческой привлекательности проекта – с точки зрения инвестиций, рекламы, каких-то дополнительных сервисов, которые уже могут носить коммерческий характер и в свою очередь более активно развивать проект, не полагаясь целиком только на государственное финансирование. Это становится актуальным, учитывая законодательные инициативы в части оказания государственными учреждениями платных услуг населению.

Многие издательства, не говоря уже о таких крупных операторах, как OZON.ru, «ЛитРес», реализуют электронные книги. Если читателю захочется приобрести издание здесь и сейчас, и у него есть для этого средства, то почему бы и не предусмотреть и этот механизм работы?

— Есть ли уже какие-то бюджеты под развитие проекта на следующий год, или это был единоразовый транш?

— У нас есть надежда и вера в то, что усилия по решению этой проблемы не носят разового характера, что это планомерная, долгосрочная и поступательная деятельность государства. Нам, конечно, хочется всё и сразу, но государство в лице нашего заказчика тоже оценивает, сколько оно готово потратить в следующем финансовом году на эту проблему, и, насколько я знаю, в проектах по этой статье предусмотрены определённые финансовые ассигнования.

Наша главная цель сегодня – достойно решить все поставленные задачи, выполнить взятые на себя обязательства и доказать реальность выполнения таких сложных проектов, соблюдая баланс интересов всех заинтересованных участников.

Беседовала Елена Бейлина

Вот гляжу я на этот кошмар и думаю: Проект НБР должен был, по задумке, централизованно решить проблемы, возникшие в результате дуроломных несуразностей российского копирайтного законодательства. Но даже сейчас проект не столько централизованно решает проблемы, сколько множит кошмары в виде тысяч договоров с индивидуальными условиями. В итоге таких усилий (цитирую):

доступ будет только в стенах РГБ, РНБ и Президентской библиотеки. Пока мы не убедимся, что невозможно нелегально получить доступ к полному тексту, мы не сможем распространять этот проект в масштабах страны. А вообще, основная идея, заложенная в проект – выравнивание информационного неравенства среди читателей библиотек нашей огромной страны, доступ к этому ресурсу из любой публичной библиотеки. На это, возможно, потребуется заключение дополнительных соглашений с некоторыми правообладателями.

Т.е. декларируемая цель -“выравнивание информационного неравенства среди читателей библиотек нашей огромной страны”, а реальная цель – обеспечить невозможность несанкционированного доступа (“Пока мы не убедимся, что невозможно нелегально получить доступ к полному тексту, мы не сможем распространять этот проект в масштабах страны”) даже ценой задержки проекта, перезаключения договоров (“На это, возможно, потребуется заключение дополнительных соглашений с некоторыми правообладателями.”)

Так что всё-таки важнее-то? Обеспечить гражданам ВСЕЙ страны (а не только жителям двух столиц) доступ к информации или обеспечить невозможность несанкционированного доступа граждан к информации даже ценой полного запрета абонемента цифрового контента и сокращения числа мест и ужесточения условий доступа в режиме читального зала (чтобы, не дай бог, кто-то не осуществил получение копии фрагмента документа в цифровой форме)

Странный копирайтный хвост по непонятной причине уж больно нагло вертит информационными правами граждан и возможностью библиотек эффективно удовлетворять право граждан на доступ к информации и на пользование технологиями поиска и доступа к информации…

Может, всё-таки, граждане и экономика страны важнее, чем “копирайтный хвост”?…

Комментарии к записи Интервью с Махно отключены

И снова про сервис, как средство борьбы с пиратами

Опубликовано 7 ноября 2011

В дополнение к посту от 24 октября 2011 (пиратство — это вопрос сервиса) с дополнениям от 30 октября 2011 (Первоисточники к материалу). Простая мысль о том, что на рынке покупателей ублажать надо покупателей и что попытка давить на них (в т.ч. полицейскими мерами) – глупо и пользу от такого “давления” получат только профессиональные специалисты по “давить и не пущать” (а и продавцы и покупатели будут в проигрыше) всё никак не хочет пробить себе дорогу.

И вот, снова, материал на ту же тему. Галина Юзефович, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК в Итоги 44 / 803 (31.10.11) порадовала статьёй (Цифровая ничья. Война между книгоиздателями и пиратами окончена. Кому сказать спасибо?), которую я с благодарностью процитирую целиком:

Что мы слышали краем уха об электронном книгоиздании? Во-первых, то, что всеобщая цифровизация книжной продукции — дело очень отдаленного будущего. А во-вторых, что главный враг электронного книгоиздания — пираты. Как часто случается, оба эти стереотипа являются на поверку мифами.

Электронные книги сегодня всерьез конкурируют с бумажными. Так, по данным издательства Simon & Schuster, в США их доля на рынке в 2011 году уже составила 20 процентов. В Европе, где относительные показатели пока существенно ниже, за нынешний год продажи электронных книг возросли в три раза и, к примеру, в Германии (одна из самых читающих стран мира) составили около 2 000 000 экземпляров. Не случайно газета The New York Times, еженедельный рейтинг книжных бестселлеров которой считается в англоязычном мире наиболее авторитетным, запустила в этом году специальный подраздел своего чарта, посвященный электронным книгам.

Тема пиратства и борьбы с ним тоже, по большому счету, ушла с повестки дня. Лобовые атаки правообладателей на электронных «нелегалов» чаще всего не просто оказываются неэффективными, но и приводят к обратному результату, увеличивая популярность пиратских сайтов. Именно так завершилась недавняя попытка российского издательства «Эксмо» взять на абордаж международный пиратский сервер «Флибуста». Официальный представитель «флибустьеров», укрывшийся за псевдонимом Jolly Roger (Веселый Роджер), не скрывая злорадства, сообщил, что благодаря усилиям «Эксмо», громко распиаренным в прессе, количество посетителей, регистрирующихся на их сайте, увеличилось в полтора раза.

Репрессивные методы сегодня не работают, и на их место приходят другие — дружественные. Четче других эту идею сформулировал Гейб Ньюэлл, основатель компании Valve, занимающейся дистрибуцией различного цифрового контента. «Пиратство — это не вопрос цены. Это вопрос сервиса, — убежден бизнесмен. — Самый простой способ остановить пиратство — это вовсе не антипиратские технологии, а сервис, который будет лучше, чем у пиратов». Нужно сказать, что сервисы эти сегодня развиваются с небывалой скоростью.

О дивный новый мир

Именно эта цитата из Шекспира звучала своеобразным рефреном на всех семинарах и круглых столах Франкфуртской книжной ярмарки, посвященных цифровым технологиям в книгоиздании. В самом деле, инновации в этой сфере переворачивают саму концепцию чтения и литературы как таковой.

«Для того чтобы выжить в цифровом мультимедийном мире, книга должна перестать быть просто текстом, — говорит Михаэль Кирхнер, менеджер проекта Hot Spots, объединившего в рамках книжной ярмарки все события в инновационной сфере. — Современная электронная книга — объемный продукт, в котором традиционный текст представляет собой лишь одно из возможных измерений».

Наблюдать, как этот тезис реализуется на практике, сегодня можно во множестве различных направлений. Огромные изменения происходят в сфере электронных путеводителей. Текст, дополненный красочными иллюстрациями и удобными картами, — это уже вчерашний день. В итальянской компании Applix убеждены, что современный путеводитель должен давать человеку возможность совершить виртуальную экскурсию по интересующему его месту прежде, чем он отправится туда в реале. И созданные компанией продукты (назвать их просто книгами не повернется язык) в полной мере соответствуют этой сверхзадаче. Так, путеводитель по Милану позволит пользователю в самом деле пройтись по церкви Санта-Мария делле Грацие, посмотреть на знаменитую «Тайную вечерю» Леонардо под разными углами и с разных расстояний, прослушать (или прочитать) объяснения гида, а после познакомиться с искусствоведческими интерпретациями картины. Держа в руках айпэд или другой планшетник, «читатель» фактически оказывается внутри описываемого места и может легко переключаться между различными режимами — читать, смотреть, слушать или сочетать все три занятия одновременно.

В отличие от бумажной книги электронную нельзя подарить, полистать в магазине, полюбоваться обложкой — ведь у нее нет осязаемой оболочки. Этот недостаток хорошо знаком и тем, для кого книга по-прежнему остается лучшим подарком, и тем, кто по старинке предпочитает выбирать книгу на полке любимого книжного магазинчика, а не в стерильном пространстве Интернета. Однако в компании eBookCards уже придумали элегантный способ наделить электронную книгу «плотью». Продукция этой фирмы выглядит как упакованная в целлофан складная открытка: ее «лицо» представляет собой обложку книги, а на обратной стороне можно прочесть аннотацию или отзывы критиков — точь-в-точь, как на обычной бумажной книге. Однако, купив и распечатав эту «книжку-открытку», внутри читатель найдет QR-код, сфотографировав который на свой смартфон, получит возможность немедленно скачать выбранную книгу в удобном формате. Для тех же, кто предпочитает читать с электронных ридеров или планшетных компьютеров, а не с телефонов, в открытке найдется и прямая ссылка на нужную книгу. К тому же ее можно подарить или отправить по почте.

Даже такая, казалось бы, консервативная область, как художественная литература, — и та трансформируется под влиянием новых технологий. В России пионером этого направления стал Борис Акунин. Устав наблюдать, как его романы бесплатно скачиваются с пиратских серверов, он придумал новую маркетинговую стратегию. «Просто текст уже давно украли, за него никто платить не будет, — говорит писатель. — Поэтому для электронных версий своих книг я стараюсь придумывать фишки, которые невозможны в книге бумажной. Это и интерактивные элементы, и ссылки на внешние ресурсы, и анимация, и многое другое». Этот тренд динамично развивается во всем мире: создатели электронных книг соревнуются в изобретательности, стараясь насытить любой роман или сборник рассказов максимальным количеством дополнительной информации — начиная от интерактивных путеводителей по эпохе (если, допустим, речь идет об историческом жанре), умело инкорпорированных в текст, и заканчивая иллюстрированной биографией автора.

Веселые картинки

Новый, появившийся лишь в этом году формат цифровых изданий EPUB3 вместе с глобальным распространением планшетных компьютеров позволил совершить прорыв даже в той сфере, где, казалось бы, позиции бумажных издателей были сильны, как нигде, — в иллюстрированных изданиях.

Сегодня электронные малышовые книжки с картинками вполне могут конкурировать с бумажными двойниками — это доказала немецко-американская компания zuuka. Благодаря ее усилиям обычная иллюстрированная книга про приключения маленькой собачки, рассчитанная на двухлеток, на экране айпэда превращается в нечто невообразимое. Герои начинают двигаться и разговаривать, книга сама себя «рассказывает» (впрочем, если маме нравится читать ребенку вслух, эту опцию можно отключить), страницы перелистываются с очень натуральным звуком, а при небрежном обращении уголок странички вполне можно оторвать… Но и это не все: к книжке прилагается раскраска, в которой маленький читатель может при помощи виртуальных фломастеров раскрасить страницу книжки по своему вкусу. Если же результат покажется юному художнику достойным внимания старших, то получившуюся картинку можно распечатать или в электронном виде отправить по почте бабушке.

Не менее удивительны и те изменения, которые происходят в сфере комиксов. В американской компании comiXology поняли, что комиксы выходят и продаются не везде, однако ценители этого жанра встречаются повсеместно. Созданная комиксологами технологическая платформа позволяет за считаные минуты превратить любой бумажный комикс в электронную книгу без потери качества, так что теперь фанаты графических романов из любой точки мира могут наслаждаться новинками в цифровом виде едва ли не быстрее, чем покупатели бумажных версий. Любопытный факт: по данным comiXology, почти 15 процентов легальных скачиваний электронных комиксов с их сайта приходится на Россию — страну, где, как принято считать, культура комикса полностью отсутствует.

Разумеется, столь масштабные технологические изменения неизбежно повлекут за собой изменения в сознании. Мы только-только привыкли к мысли, что книга не обязана быть бумажной, а нам уже предлагают адаптироваться к совершенно новым реалиям чтения, которое и чтением-то не всегда назовешь. Впрочем, в свое время появление прошитой книги в переплете, сменившей традиционную книгу-свиток, тоже наделало немало шума и казалось немыслимой и сложной технологической новацией. Психика пластична, не пройдет и двух лет, как самые дерзкие технологические прорывы сегодняшнего дня будут казаться нам чем-то обыденным и очевидным.

Словом, нравится нам это или нет, но эра электронной книги уже наступила. Благодаря новым технологиям и новым каналам коммуникаций впервые за многие годы литература имеет шанс стать элементом массовой культуры. А это значит, что ей придется волей-неволей слезть с пьедестала, перестать ссылаться на свою исключительность и высокую миссию и вступить в честную конкуренцию за умы с другими формами искусства и развлечений. Выстоит ли обновленная книга в этой борьбе, не растворится ли в новой медийной среде, сохранит ли свое особое, неповторимое лицо?.. Сказать трудно, но пока кажется, что шансы есть.

Читаешь этот материал и задумываешься над тем, почему женщина и ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК всё это понимает, а те, кто выдаёт себя за серьёзных бизнесменов (издателей, правообладателей и пр.) делают вид, что всего этого не понимают. Вся прелесть рынка состоит в том, что если кто-то из участников рынка делает вид, что не понимает законов рынка, то сие не означает, что этих законов нет. Никакие открытые письма “набольшему начальнику” не могут отменить действия законов экономики (хотя могут создать у “не понимающих” иллюзию возможности приостановить тх действие). Так что те, кто сегодня (а лучше вчера) не начнёт следовать этим законам, завтра уже на рынке не будет присутствовать в качестве продавца. Так, возможно, в качестве покупателя…

Доля от продажи е-книг в выручке традиционных издательств выросла

Опубликовано 6 ноября 2011

The digital Reader (Ebook Sales Up at Simon & Schuster – Now 17% of Revenue) рисует такую картину (цитирую целиком):

Simon & Schuster released their quarterly report today, and the news is both good and bad.

Print sales were down significantly – to the lowest point they’ve been in years. S&S CEO Carolyn Reidy attributed this to the closing of Borders, but the weak economy probably also had an effect IMO. But ebook sales more than made up for the difference. Simon & Schuster reported seeing a 1% increase in revenue over the same quarter last year.

Ebook sales are now counting for 17% of revenue at Simon & Schuster. That’s up slightly from last quarter, and it’s also about double whart S&S reported last year.[удвоение доли за год – это неплохо]

These new numers from S&S are in line with their major competitors, with Hachette reported ebook sales having tripled to around 20%, Wiley reported that ebook sales nearly tripled lat quarter, and Penguin reporting a doubling in ebook sales just yesterday. [Утроение. это, конечно, ещё круче] I guess this means that Price Fix 6 aren’t hurting themselves with the higher prices, much to my surprise.

Этот же источник даёт ещё один материал (Ebook Sales Have Doubled at Penguin), который я также процитирую целиком:

Pearson released an interim progress report today and while it’s still rather vague, they do reveal a few interesting details.

Profits are up across the board, and are estimated to be at 14%. Sales are also up 6% over the first 9 months of 2010. Person also noted that ebook sales had more than doubled over last years figures.

Then again, this isn’t actually new news. Penguin also reported back in July that ebook sales had 14% of revenues and were up 128% over last year. Today’s news isn’t nearly as impressive as that fourteen percent.

But there is one detail that they don’t quite want you to notice. Overall sales at Penguin are the same as 2010, and that means in what looks to be shrinking market (just look at the mos recent AAP figures) ebooks are picking up the slack.

Luckily for me the news about the Financial Times is not as vague. Digital subscriptions are up 30% o at the FT Group, with nearly 250 thousand paying customers and almost 4 million registered users (up 40%). Mobile devices now accounts for a fifth of traffic on ft.com as well as 15% of all new subscriptions. Advertising revenues remained flat during the first 9 months of 2011, but overall revenues were up 7%.

Just to put those Penguin numbers into perspective, a number of their competitors are reporting similar record ebook sales. Simon & Schuster have reported 15%, and Hachette reported ebook sales having tripled to around 20%, and Wiley reported that ebook sales nearly tripled lat quarter.

К последнему материалу есть (уточняющие данные), которые я также рискну процитировать целиком:

Pearson nine-month Interim Management Statement

November 03, 2011

- Sales up 6% and operating profit up 13%*

- All businesses trading as expected

- Adjusted EPS now expected to be approximately 83p per share, benefiting from lower interest and tax

Pearson, the world’s leading learning company, is today providing its regular nine-month interim management statement.

Pearson increased sales by 6% and operating profit by 13% in the first nine months of 2011. Our businesses once again produced strong competitive performances in generally weak market conditions, benefiting from premium content and services, digital innovation and presence in developing economies.

The fourth quarter is always a key selling season in education and consumer publishing. But with all of our businesses performing well, we are reaffirming our trading guidance for the full year in spite of the recent deterioration in the macroeconomic outlook.

In addition, we anticipate that our interest and tax charges on adjusted earnings will be lower than our previous guidance. As a result, we now expect to achieve adjusted earnings per share of approximately 83p for the full year (ahead of our previous guidance of approximately 80p). This guidance assumes that the current exchange rate of £1:$1.60 prevails in the fourth quarter.

Pearson’s chief executive Marjorie Scardino said: “The world economy is neither simple nor helpful this year, but we are producing another good year for Pearson. Our mix of markets and services, as well as our ability to invest and to implement, has given us competitive strength that makes us confident of that. We can’t count on the trading environment to get any easier any time soon, but we do expect our durability and our innovation to continue to help us succeed.”

Revenue growth analysis: first nine months of 2011

| Headline | CER | Underlying | |

|---|---|---|---|

| North American Education | (4)% | 1% | (1)% |

| International Education | 20% | 19% | 5% |

| Professional Education | 17% | 21% | 1% |

| Pearson Education | 4% | 7% | 1% |

| FT Group | 4% | 7% | 6% |

| Penguin | (2)% | 0% | 0% |

| Total | 3% | 6% | 1% |

Highlights for the first nine months of 2011

In education, our long-term investment in technology and services is enabling us to achieve sustained growth, even in tough markets for education materials. For our education company as a whole, sales are up 7% in the first nine months of the year.

In North America, textbook publishing markets have been weak in 2011, affected by state budget pressures, the transition to Common Core standards and slower college enrolments. For the first nine months of the year, total sales for the US School and College textbook publishing industries declined by 11% and 2% respectively, according to the Association of American Publishers.

Even so, Pearson’s sales in North American Education were up 1% as our leadership in digital learning continued to produce market share gains. In Higher Education, we generated more than eight million student registrations for our subject-specific digital homework and assessment programmes (the MyLabs), and almost five million enrolments in online courses provided through Pearson’s LearningStudio (formerly known as eCollege). These student registrations represent growth rates of 23% and 33% respectively over the same period last year.

Our Assessment and Information business remained resilient with good growth in clinical and diagnostic assessments and automated online test scoring outweighing lower national test revenues.

Our School Curriculum business continued to face state budget pressures, a smaller new adoption opportunity (of approximately $660m) and uncertainty caused by the pending transition to Common Core standards. It benefited from the particularly strong performance of our blended print-and-digital programmes in new adoptions, helping Pearson to win an estimated 37% share of new adoptions in which we competed. In September, we announced the acquisition of Connections Education which operates virtual public schools in 21 states in the US and served more than 40,000 students in the current school year.

Sales in International Education were up 19% after nine months. By product line, we achieved good underlying growth in English language learning, assessment and higher education; and by geography in China, the Middle East and Italy. We are also benefiting from the contribution of our newer services businesses including English language schools around the world and universities in South Africa. School textbook publishing has tended to be relatively weak, particularly in markets where purchases are publicly-funded. In the first nine months, MyLab registrations outside North America were up more than 30% on the same period last year to more than 600,000. In August, we announced the acquisition of Stark Holding, a leading provider of education materials including test preparation resources for pupils and teachers in Germany.

In Professional Education, sales were up 21%. We continued to see good growth in Professional Testing, which administered almost six million tests in the first nine months of the year, benefiting from sales of additional services to existing customers. We are also investing in a major strategic partnership with the American Council on Education to develop an online General Educational Development (GED) test aligned with new Common Core standards. Market conditions in our professional publishing business remained challenging but our digital programmes performed well. We continued to benefit from our growing presence in professional training, as Pearson in Practice (formerly known as Melorio) grew well despite tougher conditions in construction training. In October we announced the acquisition of TQ, which provides vocational and technical education and training services to governments, institutions and corporations around the world.

Sales were up 7% at the FT Group. The FT’s digital readership continues to grow strongly, with digital subscriptions increasing more than 30% to almost 250,000 and registered users by 40% to almost four million. At the end of September there had been over 790,000 users of the new FT web app with all mobile devices now accounting for 20% of FT.com traffic and more than 15% of new subscriptions. Although macroeconomic uncertainty and volatility in financial markets contributed to tougher conditions for advertising in the third quarter, advertising revenues were broadly level after nine months. Mergermarket achieved strong growth, benefiting from good renewals and the successful launch of a number of new products including ABS Europe and Xtract Asia.

At Penguin, sales were level with 2010. With strong publishing and the continued rise of eBook sales – which more than doubled in the first nine months of the year – Penguin offset the industry-wide decline in physical retail markets. Publishing highlights in the third quarter included the trade paperback of Kathryn Stockett’s The Help in the US and, in the UK, Jamie Oliver, Marian Keyes and Dawn French. The fourth quarter is an important selling season in consumer publishing and Penguin has a strong publishing line-up of bestselling authors including Tom Clancy, Patricia Cornwell, Sue Grafton, Daniel Yergin and Steven Pinker in the US; and Jamie Oliver, Lee Evans, Rob Brydon and Jeff Kinney in the UK.

Balance sheet. At the start of 2011, Pearson had net debt of £430m. Our 2010 net debt/EBITDA ratio was 0.4x and interest cover was 11.0x. 2011 net debt peaked in June at £1.3bn, following the normal seasonal build-up of working capital in the first half of the year. Strong cash generation in the first nine months partially offset by acquisitions (totalling approximately £0.5bn, including the acquisitions of SchoolNet, EDI and Stark Holding) resulted in net debt at the end of September 2011 of £1.1bn (September 2010: £0.7bn). We will pay approximately £250m for the acquisition of Connections Education in the fourth quarter.

Interest and tax. In 2011, our strong cash generation, lower average net debt level and pension finance and tax credits will result in a lower interest charge to adjusted earnings than in 2010. Following recent agreements on historic tax affairs, we now expect our P&L tax charge against adjusted earnings to be in the 22-24% range and our cash tax rate to be in the 15-20% range this year.

Exchange rates. Pearson generates approximately 60% of its sales in the US. A five cent move in the average £:$ exchange rate for the full year (which in 2010 was £1:$1.54) has an impact of approximately 1.3p on adjusted earnings per share. The average rate during the first nine months of 2011 was £1:$1.61 (compared to £1:$1.53 in the first nine months of 2010), and the closing rate at the end of September was £1:$1.57).

* Throughout this statement, growth rates are given at constant exchange rates (unless otherwise stated). They are based on continuing operations and exclude the impact of currency movements. Underlying growth rates exclude the impact of both currency movements and portfolio changes.

ENDS

For more information

Luke Swanson/ Simon Mays-Smith/ Charles Goldsmith + 44 (0)20 7010 2310

Forward looking statements

Except for the historical information contained herein, the matters discussed in this statement include forward-looking statements. In particular, all statements that express forecasts, expectations and projections with respect to future matters, including trends in results of operations, margins, growth rates, overall market trends, the impact of interest or exchange rates, the availability of financing, anticipated costs savings and synergies and the execution of Pearson’s strategy, are forward looking statements. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in future. There are a number of factors which could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward looking statements, including a number of factors outside Pearson’s control. These include international, national and local conditions, as well as competition. They also include other risks detailed from time to time in the company’s publicly-filed documents. Any forward looking statements speak only as of the date they are made, and Pearson gives no undertaking to update forward-looking statements to reflect any changes in its expectations with regard thereto or any changes to events, conditions or circumstances on which any such statement is based.

Комментарии к записи Доля от продажи е-книг в выручке традиционных издательств выросла отключены

Библиотеки и продажи книг

Опубликовано 5 ноября 2011

Копирасты создали множество легенд о “злобных пиратах” и их пособниках – библиотеках, которые осмеливаются предоставлять БЕСПЛАТНО (для пользователей) книги во временное пользование. В очередной раз очередную легенду опровергает исследование отраслевого журнала Library Journal, результаты которого описал Pro-books (Библиотеки США форсируют продажи книг). Перевод, конечно, неудачный. Правильнее было бы перевести “Библиотеки США способствуют продажам книг”. Я рикну процитировать целиком:

Согласно данным одного из свежих исследований, более половины пользователей библиотечных учреждений покупают книги авторов, с чьими произведениями они ознакомились бесплатно.

Отраслевое периодическое издание Library Journal при поддержке сервиса мониторинга Bowker PubTrack провело исследование, выясняя привычки пользователей библиотечных учреждений. В числе прочего, специалисты интересовались тем, как между собой соотносятся практика чтения книг, взятых напрокат, и дальнейшая покупка книжной продукции – как в печатном, так и в цифровом форматах. В опросах принимали участие около 2500 респондентов, пользующихся услугами библиотек США.

По признанию редакторов журнала, результаты удивили их самих: как оказалось, более половины всех опрошенных приобретали книги авторов, с произведениями которых они ознакомились благодаря библиотечным сервисам. Подробности, касающиеся форматов, в кратком отчете, к сожалению не раскрываются, но утверждение справедливо и для «цифры». Что касается активных пользователей библиотек, которые прибегают к услугам этих учреждений как минимум раз в неделю (таковых оказалось около 20% от общего числа респондентов), то среди них две трети покупали книги уже известных им авторов, а 40% заявили, что приобретали именно те издания, которые брали в аренду.

Главный редактор Library Journal Ребекка Миллер (Rebecca Miller) заявила журналу Publishers Weekly, что полученные данные опровергают миф о том, что традиционная закупка книг библиотеками приводит к сокращению реальных продаж. Напротив, эти учреждения являются важными партнерами участников книжной индустрии на меняющемся – в первую очередь из-за распространения электронного контента – рынке. В последнее время среди издателей участились разговоры о целесообразности сервиса библиотечной аренды е-книг. Три из крупнейших участников рынка США – Hachette, Macmillan и Simon & Schuster эту услугу до сих пор не поддерживают, а HarperСollins ко всеобщему неудовольствию с весны ограничивает срок использования своего контента в библиотеках. С помощью нового цикла исследований библиотекари рассчитывают добиться большей лояльности.

И это говорят американские библиотеки, которым разрешён абонемент и печатных и электронных книг. Нашим библиотекам абонемент е-книг вообще запрещён, хотя понятно, что грамотно организованный абонемент е-книг способен сильно поднять продажи платных е-книг (да и на предоставлении контента для библиотек можно, на мой взгляд, неплохо заработать). Будем надеяться, что правообладатели настолько осознают эту нехитрую идею, что осознание проявится в грамотных библиотечных оговорках к нашему копирайтному законодательству.

Комментарии к записи Библиотеки и продажи книг отключены