10-я юбилейная

Опубликовано 25 июня 2012

X международная научно-практическая конференция и выставка «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» началась сегодня, 25 июня, в Санкт-Петербурге. Пленарное заседание и секция шли по программе. Едиственное отклонение – не смогла приехать Манилова Татьяна Львовна от министерства Культуры. Всё остальнон соответствовало программе. думаю, что и второй день пройдёт по программе.

Обещают на сайте Арбикон опубликовать доклады и презетации. Что-то есть на диске, который получил в пакете участника (на планшете у меня прочитать не удастся).

Побывал на экскурсии в библиотеке Политехнического университетеа. Университет (тогда – институт) появлся по задумке Витте. Интересный тогда у России министр финансов был. Твёрдо помнил, что главные беды в России – дураки и дороги. Вот цитата из биографии:

Вскоре после назначения поднял вопрос о форсировании строительства Транссибирской магистрали (в тот момент темпы строительства были таковы, что оно могло растянуться на многие десятки лет). С.Витте считал быстрое проведение магистрали настолько важным, что даже допускал возможность финансирования строительства за счёт денежной эмиссии. На такую меру министр всё-таки не пошёл, но сооружение Транссиба было резко ускорено.

Проводил независимую кадровую политику, издал циркуляр о привлечении на службу лиц с высшим образованием.

Много внимания уделял созданию образовательной системы, готовившей кадры для промышленности, в частности, открытию новых «коммерческих» учебных заведений.

Вот и Политех он задумал как альтернативу классическому (университетскому) образованию для обеспечения экономики инженерами. Институт строили “вокруг библиотеки”, которая и сейчас занимает то же помещение (добавили кое-что, но ничего не отняли).

Так что не экономить министр финансов ВЕЛИКОЙ России считал нужным, а вкладывать в инфраструктуру (транспорт и науку с образованием). Может потому и была Россия тогда великой, что управляли ею грамотно…

А теперь, поговорив про дела наши скорбные (как ещё назвать ситуацию, при которой президент РБА Владимир Руфинович Фирсов в своём докладе с гордостью рассказывает, что абонемент е-книг библиотекам, конечно, не разрешат, но оцифровку книг научной и образовательной тематики и предоставление её в режиме ЧЗ разрешат, правда не тем – ВУЗовским – библиотекам, где она нужна более всего, а публичным библиотекам разрешат, если поправки в копирайтный раздел ГК-IV примут осенью 2012) поедем смотреть как обстоят дела в цивилизованной Эстонии, которая (как и Финляндия) раньше была частью той России, которой эффективно управлял Витте. А нынче стала частью Евросоюза и членом ВТО, что никак не помешало Эстонии (и Финляндии) принять все оговорки в копирайтное законодательство, которые позволяют организовать эффективное обслуживание пользователей библиотеки с использованием современных технологий, в т.ч. с использованием е-книг…

Послушал на пленарном заседании доклады о том, что “варится” на кухне мировой библиографии и понял, что ждёт нас всех жуткий кошмар. Предстоит конверсия библиографии не из формата в формат, а из концепции в концепцию. И, для начала, придётся узаконить свободые лицензии, поскольку без них (даже если российские правообладатели их боятся “как чёрт ладана”) нельзя организовать семантическую сеть (надо, чтобы данными, которые подготовил кто-то, могли свободно пользоваться все, предоставляя аналогичное право использования своих данных). Фактически сейчас закладываются библиографические основы того, что начал создавать Поль Отле́ (создатель идеи семантической сети информации с централизованным доступом по схеме “всё спроси в одном месте). Нынче это называется Web 3.0 (семантический Web) и именно с ним связывается “светлое будущее” библиографов, как специалистов по поиску, оценке, отбору и структурированию информации. Поезд уже “тронулся”… Успеют ли российские библиотеки вскочить на подножку “уходящего поезда” определит вопрос останется ли Россия как элемент интеллектуального мироздания или навеки переместится в сырьевой “закуток” (где “опоздавшие” библиотеки ликвидируют за ненадобностью вместе с ненужными для “сырьевого закутка” писателями…)

В Эстонии будем по 30 июня. Будет возможность, расскажу “по ходу”. 01 июля уже должен вернуться в Москву

Поехал в командировку

Опубликовано 24 июня 2012

Поехал в командировку (конференция АРБИКОН).

Вернусь 01 июля 2012.

Посты, если получится, будут нерегулярные.

Для памяти (себе) ссылки на материалы (апрель 2012), над которыми хотел подумать, но так и не успел:

- («Эксмо» проиграло судебный процесс против «Яндекса») – Издательство «Эксмо» даже через суд не смогло добиться выполнения своего требования к компании «Яндекс» удалить из выдачи по поисковым запросам ссылок на нелегальные копии своих книг, выложенных в Интернете. Как сообщает газета «Ведомости», Арбитражный суд Москвы на этой неделе отказал издательскому дому в удовлетворении его требований к крупнейшей российской поисковой системе. – слава богу, хоть какой-то поисковик выдаёт информацию о том, что есть в Интернет, а не о том, что разрешают правообладатели

- (Библиотека будущего: 10 трендов развития по версии РИА Новости) – по итогам первой всероссийской акции “Библионочь”

- (Самиздат: перезагрузка) – Цифровые технологии могут полностью изменить лицо книгоиздательского бизнеса (благостная история Аманды Хоккинг – первого миллионера самиздата Amazon и попытка подумать о том, что будет завтра)

Комментарии к записи Поехал в командировку отключены

Исследование PewInternet

Опубликовано 23 июня 2012

Исследование доступно по разделам (Libraries, patrons, and e-books от JUNE 22, 2012), а можно скачать (PDF отчёта) целиком.

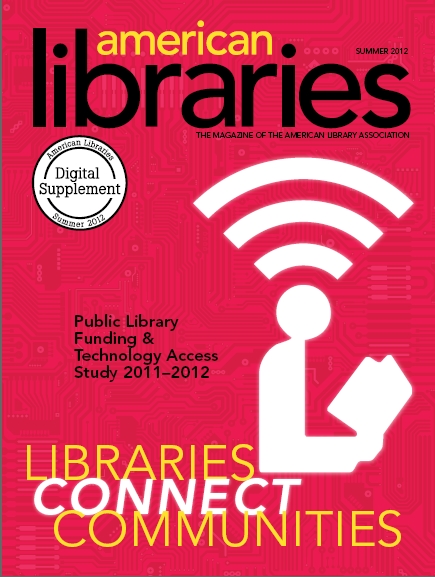

Следует помнить, что данное исследование не имеет никакого отношения к исследованию ALA (см. пост от 21 июня 2012 Опубликован отчёт ALA). То исследование называлось “Public Library Funding & Technology Access Study 2011-2012.”, а данное исследование называется “Libraries, patrons, and e-books” и можно посмотреть его текст прямо здесь:

Ещё одно интервью про е-книги

Опубликовано 22 июня 2012

Первое – см. пост от 21 июня 2012 (Евгений Милица, ген. дир. PocketBook Rus: Интервью). Второе – Мария Шилова, представитель компании МакЦентр , официального дилера ONYX BOOX в России, дала интервью ON NO TV. (ONYX на ON NO TV. Электронные книги – будущее за ними):

Надо отметить, что это скорее первое знакомство с предметом и предъявление нескольких моделей. Вопросы отрасли не рассматриваются вовсе

Комментарии к записи Ещё одно интервью про е-книги отключены

Взгляд UK на открытый доступ к научной информации

Опубликовано 21 июня 2012

В посте от 16 июня 2012 (Кошмары могут сбываться) я порассуждал о необходимости (для поступательного развития экономики) свободного доступа к научной и образовательной информации. И вот сегодня увидел материал от Компьюлента (Великобритания призывает обеспечить открытый доступ к научным статьям) и понял, что ради экономики законодатели готовы не просто разрешить доступ к определённому классу информации, а готовы выделять ежегодно деньги на выкуп права бесплатного доступа к тем материалам, которые попали-таки в платный доступ (цитирую целиком):

Первые шаги к общедоступности результатов научных исследований сделаны не так давно. Но уже появились учреждения с государственной финансовой поддержкой, которые требуют, чтобы исследователи выкладывали свои работы на всеобщее обозрение через некоторое время после публикации.

Великобритания, возможно, первой решится на рывок в этом неспешном забеге: специальная комиссия, созванная для изучения вопроса, рекомендовала делать все статьи доступными для читателей с самого начала.

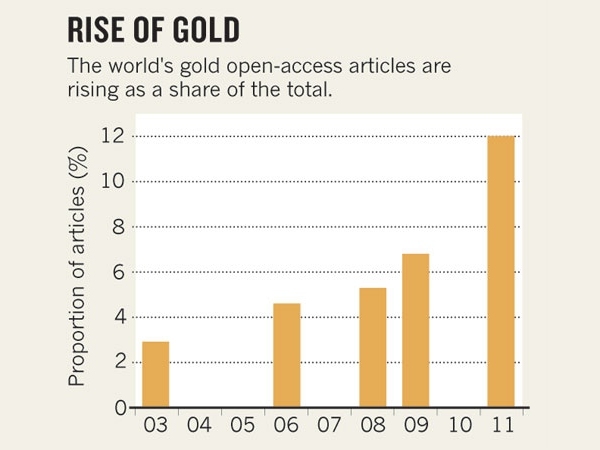

| Доля статей с открытым за спонсорские деньги доступом неуклонно растёт. (Здесь и ниже инфографика журнала Nature.) |

Разумеется, для этого издатели журналов должны получить некоторую компенсацию, поэтому расходы будут велики, но экономические и культурные преимущества перевешивают возможные риски. Конечно, не все согласны с такой схемой: некоторые полагают, что есть более дешёвые способы перехода на открытый доступ без необходимости беспокоиться о прибыли издателей.

В мировом масштабе число так называемых золотых статей (то есть работ, переход которых в открытый доступ оплачивается государством) растёт примерно на 30% в год. И всё же они пока составляют меньшинство мирового научного «производства»: на их долю приходится всего около 12% статей, проиндексированных в 2011 году базой данных Scopus издательства Elsevier. Британские исследователи (6% мировых научных статей) склонны публиковаться в журналах с наивысшим рейтингом, так что лишь 5% их текстов находится в «золотом» открытом доступе.

Поначалу придётся туго, поскольку расходы государства на «выкуп» статей резко увеличатся при сохранении ассигнований библиотекам, которым всё равно придётся подписываться на журналы. Но потом, когда подавляющее большинство работ окажется в свободном доступе, надобность в подписке отпадёт. Экспертная комиссия полагает, что в этот переходный период расходы достигнут £50–60 млн в год дополнительно к уже выделяемым £175 млн. Если же расходы возьмут на себя спонсоры исследований, то они составят около 1% годового научного бюджета Великобритании.

Wellcome Trust, основной спонсор биомедицинских исследований в стране, в прошлом году платил в среднем по £1 422 за статью. Самые рейтинговые журналы, конечно, запросят больше. Главный редактор Nature Филип Кэмпбелл говорит, что меньше чем за £6 500 ни одну статью не отдаст.

Но, возможно, это приведёт к тому, что учёные будут меньше публиковаться — выступая только с самым важным и с максимальной широтой охвата проблемы?

Альтернатива «золотому» решению — «зелёное». В нескольких странах, и в Великобритании в том числе, издатели обязаны размещать полный текст статей в онлайновых хранилищах с бесплатным доступом. Обычно это происходит через несколько месяцев после публикации, что позволяет издателям распродать свежие номера и получить свои деньги. Исследователи могут также размещать препринты на сайтах своих учреждений.

Но комиссии этот путь не понравился, ибо в конечном счёте он ведёт к разорению научных журналов и их издателей, в числе которых, кстати, не только и не столько бизнесмены. Например, Лондонский институт физики ежегодно зарабатывает около £10 млн (более 60% общего дохода) на своих журналах.

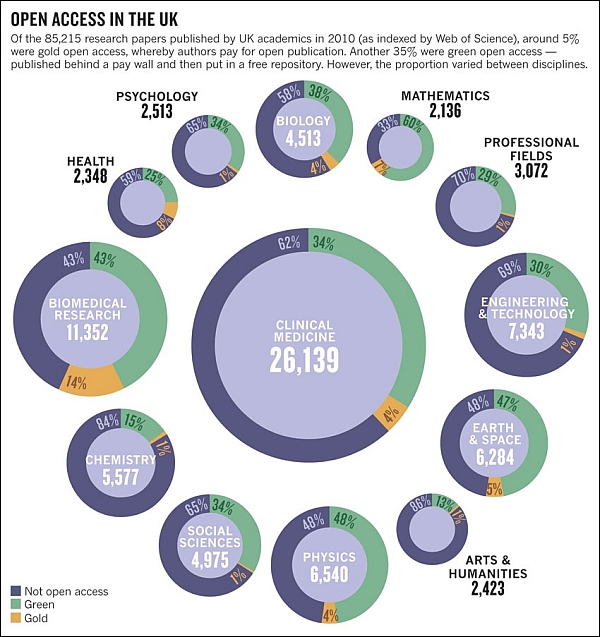

| Из 85 215 статей, опубликованных британскими академическими учёными в 2010 году, 5% оказались в открытом доступе за деньги, ещё 35% — «зелёным» образом. |

Подготовлено по материалам Nature News. Автор Перевода/пересказа от 20 июня 2012 года – Дмитрий Целиков

Просьба, прокомментировать тех, кто регулярно должен пользоваться научными статьями из российских и “забугорных” источников

Он-лайн конвертеры

Опубликовано 21 июня 2012

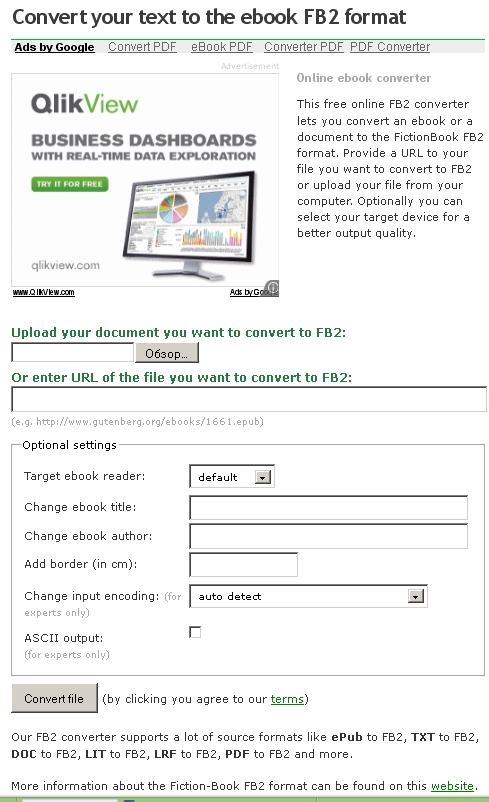

Есть такой сайт (ebook.online-convert.com). На нём представлены конвертеры, отсортированные по целевому формату (КУДА конвертируем). Доступны:

- Convert to AZW

- Convert to ePub

- Convert to FB2

- Convert to LIT

- Convert to LRF

- Convert to MOBI

- Convert to PDB

- Convert to PDF

- Convert to TCR

Вот, напрмер, как выглядит конвертер в FB2 (скриншот):

Комментарии к записи Он-лайн конвертеры отключены

Опубликован отчёт ALA

Опубликовано 21 июня 2012

В журнале (обложка приводится) опубликован (PDF по разделам) отчёт по результатам исследования Public Library Funding & Technology Access Study 2011-2012. Разделы:

Introduction from COSLA (. pdf)

Executive Summary (. pdf)

Library Funding Landscape (. pdf)

Library Technology Landscape (. pdf)

State Summaries (. pdf)

Reports from the Field (. pdf)

Acknowledgments (. pdf)

Appendix A: 2011-2012 Public Library Funding & Technology Access Survey Questionnaire

Appendix B: Interview Questions (. pdf)

Appendix C: Georgia public library interview participants (. pdf)

Appendix D: Idaho public library interview participants (. pdf)

Полный текст:

Кое-какие данные по результатам отчёта из (76% of US Libraries Lend eBooks):

Всё больше библиотек выдавали [видимо, на абонемент] е-книги и аудио-книги (76% по сравнению с 67% годом раньше), сильно выросло и количество респондентов отметили, что они также выдавали устройства чтения (39% vs 28%). Исследование показало рост числа библиотек, которые предлагают бесплатный WiFi, доступ в Internet и обучение пользователей современным технологиям.

2011 был сложным для библиотек, поскольку выдачу е-книг решили ограничить (HarperCollins ограничила число выдач 26 на наименование). Наличие роста показывают, что библиотеки “влезли” в е-книги несмотря на выходки издателей. Такие новости как (Penguin pulling their ebooks out of libraries) и (Random House quadrupling their prices) видимо будут учтены уже в новом исследовании.

Судьбу е-учебников определят к сентябрю

Опубликовано 17 июня 2012

Pro-books (Минобрнауки к сентябрю решит судьбу школьных букридеров), как всегда без ссылки на первоисточник, сообщили (цитирую целиком):

К началу нового учебного года Министерство образования и науки РФ собирается подвести итоги эксперимента по внедрению школьных электронных учебников и решить их дальнейшую судьбу.

Министерство образования и науки планирует летом подвести итоги эксперимента по внедрению школьных электронных учебников и решить вопрос об их дальнейшем распространении в российских школах. Об этом сообщил на заседании по итогам учебного года министр образования Дмитрий Ливанов.

«Мы начали в уходящем учебном году эксперимент по внедрению электронных учебников. Мы проведем в июле – августе анализ результатов этого эксперимента, посмотрим, насколько эти учебники востребованы учителями и детьми, насколько они удобны, насколько они устойчивы к различным воздействиям, которые дети на них естественным образом оказывают», — приводит слова Ливанова РИА Новости.

По сообщению министра образования, по итогам этой работы ведомством будет принято решение о расширении применения электронных учебников в российских школах.

Государственный эксперимент «Интерактивный мультимедийный электронный учебник» проводился с 1 сентября 2011 года — в 25 российских школах вместо классических учебников стали использовать электронные планшеты. К участию в эксперименте были допущены «читалки» сразу нескольких производителей: PocketBook, Intel, «Азбука», «Эктако» и Plastic Logic. При этом электронный учебник Plastic Logic (получивший неофициальное название «планшетник Чубайса») считался фаворитом среди прочих, поскольку активно продвигался корпорацией «Роснано», выделившей Plastic Logic инвестиции на строительство завода в Зеленограде. Однако в середине мая компания Plastic Logic неожиданно объявила о смене стратегии и заморозке строительства завода в России, тем самым выйдя из проекта.

Какая компания в итоге будет поставлять электронные учебники в российские школы, станет известно только в конце 2012 года, по итогам рассмотрения Минобрнауки результатов эксперимента и проведения тендера. С другой стороны, резкая смена стратегии Plastic Logic, а также некоторые комментарии представителей «Роснано» позволяют предположить, что эксперимент с электронными учебниками может быть признан несвоевременным и неудавшимся.

Министр образования у нас новый и отношения с издателями (за государственный счёт) учебников для школ он выстраивает заново. Конечно, лобби издателей печатных копий очень сильно. Да и убытки они при переходе школ на е-учебники понесут огромные. И та выгода, которую может получить государство при переходе учебных пособий “в цифру”, издателей не волнует. Это авторы учебников ничего не потеряют (и даже могут приобрести) поскольку при электронном издании (за те же деньги издадут больше изданий за счёт экономии на издержках тиражирования) гонорарный фонд вырастет. А вот типографская компонента заказы может потерять. Так что остаётся только ждать результата подковёрной борьбы

Щит и меч

Опубликовано 16 июня 2012

Вы нам DRM, а мы себе (How to Add a Kindle DRM-Removal Plugin to calibre)

Кошмары могут сбываться

Опубликовано 16 июня 2012

Начну с благостной картинки, найденной в RusDemotivator:

Мне (и тем, кто одновременно со мной жил при советской библиотечной системе) это кажется и нормальным и единственно возможным. Но такой подход к праву граждан на доступ к информации и о роли библиотек как гаранта осуществления этого права (включая предоставление канала и технологии доступа) нравится далеко не всем. Недаром конференция Крым-2012 в качестве одного из основных результатов приняла документ (Крымская Декларация Открытого Доступа), который я приведу целиком:

8 июня 2012 г. Судак, Автономная Республика Крым

“Призрак бродит по Европе”.

Призрак Открытого Доступа.

Мы, участники 19-й Международной Конференции “Крым 2012: Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса” – важнейшего мирового профессионального форума для библиотекарей и издателей, исследователей и преподавателей, музейных и архивных работников, представителей бизнеса, права, учреждений науки, культуры и образования, поддерживая Инициативу Открытого Доступа и принципы свободы доступа к информации, заявляем

Открытый доступ к научной информации – основа современного Информационного Общества и Общества Знаний, развития науки, образования, культуры в глобальном мире.

Открытый доступ к научной информации, как важнейшее условие интеграции в мировое академическое сообщество, особенно актуальна для ученых развивающихся стран и новых независимых государств, где длительное время существовали и продолжают существовать информационные барьеры.

Мы с тревогой констатируем факты ограниченного доступа к научной информации через библиотеки в связи с дороговизной научной литературы, особенно научных журналов, и невозможностью покупать и подписывать все необходимое пользователям.

Мы с тревогой констатируем факты ограниченного распространения результатов научных исследований при традиционной модели научной коммуникации, в особенности в странах новых независимых государств.

Мы уверены в том, что модель Отрытого Доступа (через создание и использование открытых научных журналов и институционных и тематических репозитариев) – не только успешный путь научной коммуникации, но и важнейшее условие повышения научной, социальной и экономической значимости научных исследований, развития коллаборационных исследований, интеграции мирового академического сообщества.

Мы поддерживаем известные инициативы и международные проекты Открытого Доступа: в особенности, Будапештскую и Берлинскую декларации, заявления IFLA, коалиции SPARC, ассоциаций и программ LIBER, EiFL, COAR, OASPA, Ассоциации Европейских университетов и др.

Мы обращаемся к исследователям всех стран с призывом размещать результаты своих исследований (статей, отчетов, диссертаций и т.д.) в открытых научных журналах и институционных или тематических репозитариях.

Мы обращаемся к университетам и другим исследовательским институтам с призывом развивать институционные политики и стратегии открытого доступа к полным текстам рецензированных научных результатов (через открытые научные журналы и институционные репозитарии); содействовать свободному использованию такой информации для научной и академической деятельности.

Мы обращаемся к издательствам академических журналов относиться с уважением к правам автора и не препятствовать размещению учеными в открытом доступе их постпринтов без ограничений или с минимальным периодом эмбарго.

Мы обращаемся к библиотекам с призывом популяризировать открытый доступ среди пользователей. Университетским и академическим библиотекам инициировать создание и развитие институционных и тематических репозитариев как источников обеспечения открытого доступа к научным материалам и содействия повышению престижа университета или научного сообщества, обеспечения архивирования и сохранности научных публикаций, гарантии их неизменности. Публичным библиотекам обеспечивать профессиональный поиск научной информации в открытом доступе, инициировать создание репозитариев местных общин. При создании репозитариев учитывать лучший международный опыт, интероперабельность, совместимость с OAIPMH-протоколами.

Мы предлагаем создать в качестве одного из возможных шагов Крымский репозиторий Открытого доступа с использованием потенциала Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Национального Университета “Киево-Могилянская Академия” и Крымского республиканского учреждения “Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко”. Включить в его состав не только труды всех Крымских конференций, но и публикации всех желающих участников Крымской конференции.

Когда-то (в прошлом тысячелетии) я очень смеялся над футурологическим материалом Столмена (Право прочесть):

Ричард Столмен

Эта статья появилась в февральском (1997 года) выпуске Communications of the ACM (том 40, номер 2).

Из Дороги к Тихо, сборника статей о событиях, предшествовавших Лунной революции, опубликованного в Луна-Сити в 2096 году.

Для Дана Хeлберта дорога к Тихо началась в училище — когда Мелисса Ленц попросила одолжить ей его компьютер. Ее компьютер сломался, и если бы она не смогла найти другой, она завалила бы свою курсовую работу. Она не осмеливалась просить никого, кроме Дана.

Это поставило Дана перед дилеммой. Ему необходимо было помочь ей — но если бы он одолжил ей свой компьютер, она могла бы прочесть его книги. Даже если забыть тот факт, что ты мог попасть на много лет в тюрьму за то, что дал читать свои книги кому-то еще, уже сама идея поначалу приводила его в ужас. Его, как и всех, с начальной школы учили, что обмениваться книгами гадко и противно — так делают только пираты.

А шанс, что SPA — Служба охраны программного обеспечения — не сумеет поймать его, был невелик. На занятиях по программированию Дан узнал, что в каждой книге есть средство контроля авторских прав, которое докладывает в Лицензионный центр, когда ее читали, где и кто. (Они пользовались этими сведениями, чтобы отлавливать читающих пиратов, а также чтобы продавать данные о личных интересах магазинам.) Как только его компьютер подключили бы к сети, Лицензионный центр узнал бы об этом. Он как владелец компьютера получил бы самое строгое наказание — за то, что не побеспокоился предотвратить преступление.

Конечно, Мелисса не обязательно собиралась читать его книги. Возможно, компьютер был нужен ей только для того, чтобы написать курсовую. Но Дан знал, что ее семья небогата, и она едва могла оплатить обучение, не говоря уже о плате за чтение. Может быть, его книги были для нее последней возможностью получить образование. Он понимал ее положение; ему самому пришлось залезть в долги, чтобы оплатить все научные статьи, которые он читал. (Десять процентов этих денег переводилось ученым, которые писали эти статьи; поскольку Дан метил в ученые, он мог надеяться, что его собственные научные статьи, если на них будут часто ссылаться, принесут достаточно денег, чтобы вернуть долг.)

Впоследствии Дан узнал, что было время, когда любой мог зайти в библиотеку и почитать статьи в журналах и даже книги, и за это не приходилось платить. Существовали независимые ученые, которые читали тысячи страниц без государственных субсидий на библиотеки. Но в девяностых годах XX века как коммерческие, так и некоммерческие издания начали взимать плату за доступ. К 2047 году публичные библиотеки со свободным доступом к научной литературе стали смутным воспоминанием.

Конечно, были способы обойти SPA и Лицензионный центр. Они сами были незаконны. У Дана был сокурсник по программированию, Френк Мартуччи, который достал запрещенное средство отладки и применял его для обхода программы контроля авторских прав, когда читал книги. Но он рассказал об этом слишком многим знакомым, и один из них сдал его в SPA за вознаграждение (когда студент попал в глубокую долговую яму, его легко подбить на предательство). В 2047 году Френк сидел в тюрьме — не за пиратское чтение, а за то, что у него был отладчик.

Позднее Дан узнал, что было время, когда средства отладки могли быть у любого. Были даже свободные средства отладки, которые можно было получить на компакт-диске или по сети. Но обычные пользователи начали применять их для обхода средств контроля авторских прав, и в конце концов суд постановил, что это стало их основным применением в реальной практике. Это значило, что они незаконны; тех, кто разрабатывал отладчики, отправили в тюрьму.

Программисты, конечно, по-прежнему нуждались в средствах отладки, но в 2047 году поставщики отладчиков распространяли только нумерованные копии и только для официально лицензированных и связанных обязательствами программистов. Отладчик, которым Дан пользовался на занятиях по программированию, держали в специальном окружении, так что им можно было пользоваться только для учебных упражнений.

Можно было также обойти средства контроля авторских прав, установив измененное ядро системы. Дан со временем узнал о свободных ядрах, даже целых свободных операционных системах, которые существовали на рубеже веков. Но они были не только незаконны, как отладчики — их нельзя было установить, даже если они у тебя были, если ты не знал пароля администратора для своего компьютера. А его ты не узнал бы ни от ФБР, ни от службы поддержки Microsoft.

Дан пришел к заключению, что он просто не мог одолжить свой компьютер Мелиссе. Но он не мог отказать ей в помощи, потому что он любил ее. Каждый раз, когда он говорил с ней, он переполнялся восторгом. А раз она попросила о помощи именно его, это могло означать, что и она его любит.

Дан разрешил дилемму, сделав нечто еще более немыслимое: он одолжил ей компьютер и сказал ей свой пароль. Таким образом, если бы Мелисса стала читать его книги, Лицензионный центр подумал бы, что их читает он. Это тоже было преступлением, но SPA не узнал бы об этом автоматически. Они узнали бы, только если бы Мелисса донесла на него.

Конечно, если бы в училище когда-нибудь узнали, что он дал Мелиссе свой пароль, двери училища закрылись бы перед обоими, независимо от того, для чего она использовала пароль. По правилам училища любое вмешательство в их средства контроля пользования компьютерами студентов было основанием для дисциплинарных мер. Неважно, нанес ли ты какой-нибудь вред — нарушением было то, что ты затруднил администраторам проверку твоего поведения. Они считали это признаком того, что ты совершал какие-то другие запрещенные действия, и их не очень интересовало, какие именно.

Студентов обычно не исключали за это — во всяком случае, буквально за это. Вместо этого им закрывали доступ к вычислительным системам училища, а без этого было совершенно невозможно продолжать любые занятия.

Впоследствии Дан узнал, что такого рода правила появились в учебных заведениях в восьмидесятых годах XX века, когда студенты стали широко пользоваться компьютерами. До этого учебные заведения подходили к дисциплине студентов по-другому: они наказывали за то, что было вредно, а не за то, что просто вызывало подозрения.

Мелисса не донесла на Дана в SPA. Его решение помочь ей привело к тому, что они поженились, а также поставило перед ними вопрос о том, что им в детстве говорили о пиратстве. Супруги стали читать об истории авторского права, о Советском Союзе с его запретами на копирование и даже о первоначальной Конституции Соединенных Штатов. Они переехали на Луну, где они нашли других людей, которые тоже улетели туда, чтобы длинные руки SPA не могли их достать. Когда в 2062 году началось восстание в Тихо, всеобщее право прочесть быстро стало одной из его основных целей.

Кого интересуют комментарии автора к статье с примерами и ссылками на нынешние законы – пройдите по ссылке и прочитайте их после статьи (это не менее интересно). Довольно долго подобные статьи казались мне кошмарами воспалённого мозга людей “подвинутых” на свободе доступа. Однако, как выяснилось, кошмары умных людей имеют дурную привычку сбываться. Вот, например, TorrentFreak 10 июня 2012 опубликовал материал (Anti-Piracy Patent Stops Students From Sharing Textbooks). Его перевел Андрей Реуцкий и опубликовал как (Антипиратский патент запретит студентам обмениваться учебниками). Я его с благодарностью процитирую целиком:

Новый патент, выданный на этой неделе, запретит студентам обмениваться учебниками, как через Интернет, так и вне сети. Патент выдан профессору экономики Джозефу Генри Фогелю (Joseph Henry Vogel), который надеется найти ему применение не столь в академических кругах, как в издательском деле. Согласно его идее, студенты смогут пройти курс лекций только после покупки специального онлайн кода доступа, который даст им право на пользование учебником. Отсутствие кода доступа может стать причиной низкой итоговой оценки. И все это в интересах науки.

На протяжении веков студенты делились друг с другом учебниками, но новый патент остановит это «безобразие».

Патент на изобретение был выдан профессору экономики Джозефу Генри Фогелю. Он считает, что пиратство, одалживание и перепродажа книг вредит издательскому делу.

«Профессора все чаще закрывают глаза, когда студенты появляются в аудитории с ксерокопиями страниц. Некоторые способствуют пиратству путем размещения текстов в холе библиотеки, где их можно сфотографировать», пишет Фогель.

В результате издательства получают меньше прибыли, а, следовательно, меньше преподавателей, таких, как он сам, могут опубликовать свои работы. Но Идея, которая посетила Фогеля, поможет решить все проблемы.

Идея проста. В рамках курса студенты должны общаться на форуме, что будет учитываться при получении ими итоговой оценки. Чтобы зайти на форум, студенту нужен будет специальный код, который он сможет получить только при покупке соответствующего учебника.

Студенты, которые не совершат покупку учебника, не смогут участвовать в обсуждениях на форуме, а значит, получат заниженную оценку.

Система гарантирует, что студенты не смогут пройти курс по пиратскому учебнику, коих сейчас десятки тысяч в сети Интернет. Поход в библиотеку или одалживание книги в библиотеке, не говоря уже о покупке учебника у студентов старших курсов, не допускается.

Конечно, студенты смогут пользоваться подержанными книгами, но им все равно придется покупать код доступа по сниженной цене. Это значит, что издатели смогут получить дополнительную прибыль за книгу, которая, по сути, была продана всего один раз.

Разумеется, издательства рады поживиться за счет студентов. Лондонское издательство Anthem Press уже заинтересовалось идеей Фогеля, а президент Ассоциации американских издателей полностью ее поддерживает.

Хотя на первый взгляд идея может показаться насыщенной благими намерениями, но сторонники свободной информации считают ее утопичной. По крайней мере, в отношении сети Интернет, которая должна облегчать студентам поиск информации, а не скрывать ее или делать информацию недоступной.

Хотя понятно, что издатели хотят остановить пиратство, это не служит оправданием того, что не такие уж богатые студенты не смогут взять учебник из библиотеки или одолжить его у приятеля.

Возможно, лучше подойти к проблеме с другой стороны? Разве не намного лучше стремиться сделать знания более доступными, а не ограничивать их получение еще сильнее?

Возможно первоисточником был (habrahabr)

Я, по наивности, считал, что “для заработка” пишут профессиональные авторы, для которых это – основной источник средств к существованию. А научную и образовательную литературу пишут для того, чтобы она была максимально доступной и обеспечивала максимальный эффект для экономики за счёт того, что все, кто мог бы воспользоваться этой информацией, ею воспользуются и результат их деятельности станет максимально эффективным. Как следствие (это я так считал по наивности), написание подобной книги – деяние статусное и затраты автора компенсируются повышением его статуса (в результате чего он получает лучшее финансирование своих исследований и более высокую зарплату). Недаром в США (и не только там) обязательным условием предоставления гранта является, как правило, публикация результатов под свободной лицензией, чтобы максимальное число людей смогли ими воспользоваться для своего блага и для блага экономики…

Выясняется, что это не так и что основная задача и авторов пишущих образовательные и научные книги и учебных заведений – борьба за максимальную эффективность функционирования издательств.

Ещё несколько дней назад я (пост от 13 июня 2012 “е-библиотеки на конференции Крым-2012“) позволял себе иронизировать над проектами изменений в ГК-IV, которые позволят библиотекам (пусть на кошмарно неудобных условиях) оцифровывать и предоставлять бесплатный доступ к произведениям образовательной и научной тематики в режиме ЧЗ в помещении библиотеки. Да и Крымский манифест (с которого начался данный пост) вызывал, скорее, улыбку. Но сегодня мне не хочется улыбаться. Да, конечно, предлагаемая технология разрешена общедоступным библиотекам (и не разрешена ВУЗовским, для которых она необходима в первую очередь). Да, конечно, “изящество” предлагаемой технологии удивительно напоминает бородатый анекдот про советский метод вырезания гланд (“через жопу задний проход автогеном”), но появится (наконец-то) пусть кошмарно неудобный, но технически реализуемый способ обеспечить бесплатный доступ пользователей к научной и образовательной литературе. Понятно, что при падении тиражей такой литературы и при (фактически) неработающих книгопроводящих путях обеспечить такой доступ с помощью печатных копий технически невозможно и вся надежда только на грядущие положительные изменения в копирайтном законодательстве, которые всего через 2-3 года всерьёз улучшат доступность необходимой литературы.

Неясно, правда, есть ли у экономики РФ нужный запас прочности, который позволит столько ждать… Но, даже если сейчас начать прорабатывать прорывной законопроект, то и ему нужны годы на разработку и годы до положительных результатов… Что делать, это ведь избранные нами законодатели не смогли согласовать вменяемую технологию, которая позволила бы обеспечить эффективную технологию бесплатного (для пользователей) обслуживания с использованием современных, в т.ч. цифровых, технологий. К сожалению, оппозиция не предлагает вменяемых путей решения данной проблемы. Более того, желание оппозиционеров доказывать свою либеральность (в т.ч. приверженность старинным копирайтных законам и ненависть к “злобным пиратам”, покушающихся на эти законы) может только добавить копирайтных благоглупостей в программы оппозиции и в те законы, которые она примет (если окажется у власти)… Так что будем надеяться на то, что до сентября (когда желаемые поправки могут быть приняты в приемлемой формулировке) оппозиция будет “на каникулах” и не сумеет изуродовать законопроект