интервью с Е. Милицей, ген. директором PocketBook Rus

Опубликовано 10 июля 2012

Пришёл, наконец, ответ на наши вопросы. Мы результат опубликуем на отраслевом портале Library.ru (ссылку сообщу). Чтобы легче было ждать – посмотрите (PocketBook: ответы на все вопросы) собранные [email protected]

Комментарии к записи интервью с Е. Милицей, ген. директором PocketBook Rus отключены

Открыт предзаказ на Sony PRS-T2

Опубликовано 10 июля 2012

Выглядит устройство так:

Предзаказ (Sony PRS-T2 Wireless e-Reader) доступен за 180 долларов.

Дисплей e-ink Pearl с диагональю неизвестного размера имеет разрешение 600х800, что делает неясным явную вытянутость фотографии и демонстрацию чтения в две колонки. Сенсорность – за счёт инфракрасной подсветки (4-пальцевый тач-скрин). Есть беспроводной канал, но фраза мне не понравилась: “full Wi-Fi internet connectivity to tap into the Sony Book Store”. Приятно, конечно, наличие доступа в фирменный магазин контента, но как бы не оказалось, что кроме этого магазина доступа никуда (в другие интернет-адреса) нет…

Про поддерживаемые форматы и про наличие официальных продаж (и технической поддержке) в России не сказано ничего

Запоздалые мысли Вадима Степанова

Опубликовано 2 июля 2012

Речь идёт о предложении инициативной группы неназванного состава, которое озвучил Вадим Степанов в FaceBook (Работа библиотек с цифровым контентом: к обсуждению новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации: Письмо в РБА от имени инициативной группы). Самым интересным, как обычно, является обсуждение письма в комментах к предложениям. У кого есть учётная запись в FaceBook, рекомендую посмотреть и документ и обсуждение и, возможно, высказаться. Поскольку не уверен, что у всех откроется, то привожу предложения целиком:

В настоящее время вносятся изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации, в том числе, пересматривается ряд положений, касающихся обращения в библиотеках объектов интеллектуальной собственности в электронной (цифровой) форме. 27 апреля текущего года Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части I, II, III и IV Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В нем, как и в ныне действующей редакции ГК, библиотекам дается право на использование материалов в цифровой форме только в стенах библиотек, без возможности копирования их читателями для дальнейшего личного использования, и, в тоже время, фактически, предоставляется возможность безвозмездно производить оцифровку любых изданий, «имеющих исключительно научное и образовательное значение» (Статья 1275, пункт 2).

Оба данных положения вступают в прямое противоречие с ключевыми тенденциями развития сферы цифровых коммуникаций, в том числе, резко контрастируют с практикой зарубежного библиотечного дела и современной системой книгораспространения.

Первое противоречие заключается в требовании ограничения пользования электронными экземплярами исключительно стенами библиотек. Лавинообразное распространение мобильных цифровых устройств уже в ближайшие 2-3 года неминуемо приведет к тому, что бОльшая и наиболее ценная часть информационного потока будет потребляться человечеством с использованием именно цифровых устройств. Преобразуемые в электронную форму издания, за счет обретения новых полезных свойств получат еще большее распространение и постепенно сам процесс чтения, а в равной степени и процесс книгораспросторанения, закономерно преобразуются в цифровую форму. Однако, согласно ГК РФ, в период, когда мобильный доступ к информации становится нормой для все увеличивающейся доли населения страны, библиотеки России обязаны искусственно ограничивать доступ к цифровой части их фондов, ущемляя права читателей и тем самым еще более сокращая свою потенциальную клиентскую базу.

Получение же права на оцифровку современных изданий, имеющих научное и образовательное значение (к данной категории, при желании, можно причислить практически любое произведение) прямо противопоставляет библиотеки издателям и книгораспространителям, которые справедливо усматривают в этой возможности, подкрепляющейся к тому же правом библиотек осуществлять по МБА обмен оцифрованными копиями, прямую угрозу собственной деятельности. Единожды оцифрованное издание может в этом случае бесчисленное число раз пересылаться в разные библиотеки, у которых автоматически отпадает нужда в его покупке. Таким образом, оцифровка издания даже одной библиотекой страны выводит значительную часть его тиража из торгового оборота, делая в итоге саму издательскую деятельность финансово убыточной.

В случае вхождения указанных положений в новую редакцию Гражданского Кодекса, библиотеки России оказываются в предельно невыгодной ситуации. Ограничение пользования цифровыми ресурсами физическим пространством библиотеки изначально ставит всю библиотечную сеть в положение учреждения, обеспечивающего сервис гораздо ниже требований и возможностей цифровой эпохи. В эпоху мобильности, которая является приоритетом во всех альтернативных библиотекам книжных проектах, попытка удержания читателей в помещениях читальных залов обречена на полный провал.

Помимо этого, острая конфронтация с издательским бизнесом и системой книжной торговли способна в кратчайшие сроки разрушить формировавшуюся десятилетиями стройную систему обязательного экземпляра, по праву являющуюся одним из подлинных достижений отечественной книжной отрасли. Следствием этого будет разрушение системы комплектования крупнейших библиотек страны.

Указанные негативные последствия должны быть преодолены путем кардинального изменения позиций ГК, регламентирующих работу библиотек с ресурсами в электронной форме. По нашему твердому убеждению выживание библиотек в интенсивно формирующейся системе современных информационных коммуникаций невозможно без наделения их правом «выдачи» цифровых материалов за пределы собственных стен, т.е. формирования полнофункциональной системы удаленного обслуживания читателей.

Предоставление библиотекам права осуществлять удаленную «выдачу» цифрового контента должно в обязательном порядке соответствовать двум условиям:

1. Выдаваться читателям могут только электронные версии книг, периодических изданий, аудио- и видеопродукция, правомерно введенные в гражданский оборот и закупленные библиотеками у законных правообладателей.

2. Выдаваемый контент в электронной форме должен быть обеспечен максимально надежной системой защиты, препятствующей его несанкционированному распространению.

При этом все без исключения библиотеки страны должны однозначно и твердо отказаться от идей оцифровки любой интеллектуальной продукции, на которую распространяются имущественные права. Оцифровке библиотеками могут подвергаться только документы, находящиеся в общественном достоянии и бесхозные издания.

В этом случае библиотеки выступят в качестве надежных партнеров производителей интеллектуальных ценностей, одновременно обеспечивая доход для законных правообладателей и удовлетворяя интересы читателей, бесплатно пользующихся цифровым интеллектуальным контентом. Библиотеки, таким образом, сохранят статус неотъемлемого элемента формирующейся в России системы цифровых информационных коммуникаций, заняв свое место в инфраструктуре легального распространения интеллектуальных продуктов в цифровой форме.

Для реализации этих планов инициативная группа считает жизненно необходимым направить от лица Российской библиотечной ассоциации в адрес Института частного права, являющегося разработчиком новой редакции Гражданского Кодекса, следующие предложения:

1. Статью 1275, пункт 1 изложить в следующей редакции:

Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот.

При этом экземпляры произведений в электронной форме, правомерно введенные в гражданский оборот и приобретенные библиотеками у законных правообладателей, могут предоставляться как в помещении библиотек, так и за их пределами, в том числе и посредством компьютерной сети Интернет при условии надежной защиты экземпляров от копирования и дальнейшего распространения» (вариант заключительного предложения: при условии исключения возможности их копирования и дальнейшего распространения).

2. Исключить из статьи 1275, пункт 2-й, подпункт 1-й фразу:

«- экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и образовательное значение;».

Члены инициативной группы твердо убеждены, что сохранение существующего законодательного ограничения на выдачу цифрового контента за пределы библиотек, фактически, устраняет библиотечную сеть страны из современной системы информационных коммуникаций, лишая тем самым граждан России права на легальный бесплатный доступ ко всему разнообразию продуктов интеллектуального труда. Задача Российской библиотечной ассоциации – приложить максимум усилий для изменения ситуации, дав библиотекам страны четкую перспективу для дальнейшего развития.

Пожалуй, самое простое решение проблемы “нельзя выдавать за пределами библиотеки” я видел в Таллинской публичной библиотеке. Там скачивать е-книги тоже нельзя никому. Но, если нельзя, но для экономики необходимо, то надо искать способы… Решили, что тот, кто хочет читать е-книги удалённо должен физически зайти в библиотеку (если он не хочет регистрироваться, то читать сможет только в помещении библиотеки), должен в неё записаться и получить читательский билет (или привязку к некой универсальной карте, удостоверяющей личность). При этом он получает логин и пароль для входа в виртуальный ЧЗ библиотеки и может читать е-книгу постранично (на браузер мобильного устройства выводится одна ПОСЛЕДНЯЯ страница читаемой книги). Защита, конечно, действует только на честных людей и абсолютных чайников, НО в библиотеке умеют считать деньги и понимают, что расходы на мощную многоэшелонную защиту, шифрование и т.п. неоправданно увеличат расходы, но реальной защиты от несанкционированного копирования и несанкционированного проникновения в сеть ни сложные защиты, ни полный запрет доступа извне не дают. Гипотеза добросовестного использования в данном случае является экономически наиболее целесообразным решением. Если учесть, что WiFi в Таллине (сами они город называют Таллинн) есть практически везде (в очень многих местах он доступен бесплатно), то для чтения экономически активного населения (у них, как правило, WiFi есть и дома и в офисе) ограничение является не слишком мешающим. Понятно, что количество купленных на конкретный экземпляр книги лицензий определяет число человек, которые могут одновременно (параллельно) читать копии одного эталона…

Что в России плохо, так это запрет комплектования электронной книгой. Т.е. купить е-книгу в Интернет-магазине библиотеке никто не помешает, но вот использовать её библиотека может только после заключения явного договора в письменной форме со всеми правообладателями на право организации доступа (то что разрешено даже после подписания договора с правообладателями предоставлять только в режиме ЧЗ – это “отдельная песня”). Я ни разу нигде в России не видел, чтобы продавалась согласованная с автором лицензия на покупку е-книги и последующего использования даже в режиме ЧЗ. Именно обязательность заключения договоров сделало неизбежным появление агрегаторов авторских прав, к коллекции которых обеспечивается удалённый доступ из библиотеки (с сильно урезанным правом копирования е-книг даже пофрагментно). Попытка “пришпандорить” к такой коллекции умное слово ЭБС (Электронная Библиотечная Система) проблемы не решает. В каждой коллекции – сотни (иногда единицы тысяч) наименований е-книг. Дальше интегратор “захлёбывается”… Правообладатели, почуяв наживу, если и заключают договор, то на короткий срок. А дальше библиотека ВУЗа, которая (как она считала) оплатила доступ к конкретной книге, которую студенты реально читали в течении нескольких месяцев, может обнаружить, что копирайтное соглашение закончилось и для студентов доступ закрыт… У всех ЭБС свои форматы данных и свои интерфейсы. И каждый такой “обрывок знаний” стоит в подписке немалых денег… Организовать единый доступ ко всем подписанным “обрывкам” библиотеке ВУЗа не удаётся. Получается плохо организованный кошмар, на фоне которого оцифровка библиотеками смотрится как надежда получить мало-мальски организованный кошмар. Понятно, что реально оцифруют несколько крупных библиотек. НО… оцифруют большие коллекции… И есть шанс, что всё будет сделано в едином формате и метаданных и документов. И в режиме удалённого ЧЗ библиотеки получат не набор обрывков, а полноценную коллекцию…

Мне, конечно, не нравится идея оцифровки без вознаграждения авторам, но правообладатели, на мой взгляд, в своём желании “слупить побольше” довели до необходимости организовывать “революционный грабёж”. Тот, кто “сундучит” хлеб, не должен удивляться, когда голодные разбивают амбар…

Что до книг-сирот. Правообладатели (по всему миру) категорически против их принудительной оцифровки. Везде предлагается заключение договора с каждым правообладателем отдельно… Власти Франции приняли сторону граждан и экономики и назначили “принудительную оцифровку” книг-сирот (расчёты с правообладателями и идея явно взяты у Google, которым добиться подобного решения проблемы в США не удалось. Опыт, который Россия (как всегда) поставила “на себе” (заключение договоров) показывает, что это справиться с такой лавиной договоров не удаётся. Агрегаторы доходят до нескольких единиц тысяч наименований и “захлёбываются”. Поэтому принудительная оцифровка неизбежна. Но правообладатели этого боятся”как чёрт ладана” и понять их можно… Что-что, а законы бюрократического развития они хорошо знают… Ну создали мы систему принудительной оцифровки книг-сирот и начала она “перемалывать” немалый запас накопившихся запасов… Но, если мы хотим решать проблему, а не изображать процесс решения, то придётся сделать производительность системы принудительной оцифровки выше, чем темп появления новых книг-сирот (задел-то надо “расшивать”). И, рано или поздно, наступит момент, когда “задел” вычерпают и… созданная система начнёт себя защищать и потребует открыть новый “фронт работ”… И вот это-то и страшит правообладателей, поскольку желания сохранения бюрократической структуры могут совпасть с потребностями граждан и экономики… И под принудительную оцифровку подпадут всё более актуальные объекты копирайта…

Есть ещё одна “дыра” в нашем копирайтном законодательстве – ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ. Сейчас их нет совсем, а все проекты предполагают настолько дикие и “неподъёмные” процедуры регистрации выражения желания предоставить свободный доступ, что никакие пожелания грантодателей и финансирующих исследования структур по обязательной публикации результатов под свободной лицензией (дабы обеспечить ускоренное развитие экономики за счёт организации доступа граждан к результатам исследований). Понятно, что даже в России есть значительное количество авторов, которые пишут не потому, что за это платят гонорар, а потому, что публикация даёт статусную ренту (в т.ч. деньги на исследования и заработную плату). И снова правообладателей можно понять… Кому нужен прецедент того, что есть легальный контент, за пользование которым не требуется платить

Наличие обязательного экземпляра в цифровой форме (хотя бы для книг образовательной и научной тематики) решило бы проблему создание единой гос. коллекции с доступом от библиотек и, транзитом через библиотеки, проблему доступа для граждан… Если не тратить бюджетные деньги на поиск авторов и заключение договоров, то можно было бы их потратить на оплату авторам. Централизованная система доступа позволяет учесть число прочитанных е-книг и распределять “честно”. Но наши правообладатели и это предложение “продинамили”

Я считаю, что законопроект по принудительной оцифровке публичными библиотеками является (как обычно в России) наихудшим из возможных вариантов. Но все остальные “варианты” либо отвергнуты правообладателями, либо не решают проблему…

________________

Что до запоздалости, то до второго чтения (сентябрь 2012) предложения Степанова через РБА в думу просто не успеют… Однако, на мой взгляд, обсуждать их и можно и нужно

Взгляд UK на открытый доступ к научной информации

Опубликовано 21 июня 2012

В посте от 16 июня 2012 (Кошмары могут сбываться) я порассуждал о необходимости (для поступательного развития экономики) свободного доступа к научной и образовательной информации. И вот сегодня увидел материал от Компьюлента (Великобритания призывает обеспечить открытый доступ к научным статьям) и понял, что ради экономики законодатели готовы не просто разрешить доступ к определённому классу информации, а готовы выделять ежегодно деньги на выкуп права бесплатного доступа к тем материалам, которые попали-таки в платный доступ (цитирую целиком):

Первые шаги к общедоступности результатов научных исследований сделаны не так давно. Но уже появились учреждения с государственной финансовой поддержкой, которые требуют, чтобы исследователи выкладывали свои работы на всеобщее обозрение через некоторое время после публикации.

Великобритания, возможно, первой решится на рывок в этом неспешном забеге: специальная комиссия, созванная для изучения вопроса, рекомендовала делать все статьи доступными для читателей с самого начала.

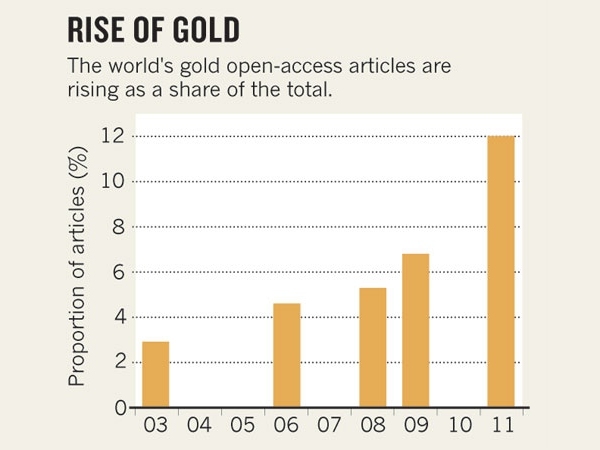

| Доля статей с открытым за спонсорские деньги доступом неуклонно растёт. (Здесь и ниже инфографика журнала Nature.) |

Разумеется, для этого издатели журналов должны получить некоторую компенсацию, поэтому расходы будут велики, но экономические и культурные преимущества перевешивают возможные риски. Конечно, не все согласны с такой схемой: некоторые полагают, что есть более дешёвые способы перехода на открытый доступ без необходимости беспокоиться о прибыли издателей.

В мировом масштабе число так называемых золотых статей (то есть работ, переход которых в открытый доступ оплачивается государством) растёт примерно на 30% в год. И всё же они пока составляют меньшинство мирового научного «производства»: на их долю приходится всего около 12% статей, проиндексированных в 2011 году базой данных Scopus издательства Elsevier. Британские исследователи (6% мировых научных статей) склонны публиковаться в журналах с наивысшим рейтингом, так что лишь 5% их текстов находится в «золотом» открытом доступе.

Поначалу придётся туго, поскольку расходы государства на «выкуп» статей резко увеличатся при сохранении ассигнований библиотекам, которым всё равно придётся подписываться на журналы. Но потом, когда подавляющее большинство работ окажется в свободном доступе, надобность в подписке отпадёт. Экспертная комиссия полагает, что в этот переходный период расходы достигнут £50–60 млн в год дополнительно к уже выделяемым £175 млн. Если же расходы возьмут на себя спонсоры исследований, то они составят около 1% годового научного бюджета Великобритании.

Wellcome Trust, основной спонсор биомедицинских исследований в стране, в прошлом году платил в среднем по £1 422 за статью. Самые рейтинговые журналы, конечно, запросят больше. Главный редактор Nature Филип Кэмпбелл говорит, что меньше чем за £6 500 ни одну статью не отдаст.

Но, возможно, это приведёт к тому, что учёные будут меньше публиковаться — выступая только с самым важным и с максимальной широтой охвата проблемы?

Альтернатива «золотому» решению — «зелёное». В нескольких странах, и в Великобритании в том числе, издатели обязаны размещать полный текст статей в онлайновых хранилищах с бесплатным доступом. Обычно это происходит через несколько месяцев после публикации, что позволяет издателям распродать свежие номера и получить свои деньги. Исследователи могут также размещать препринты на сайтах своих учреждений.

Но комиссии этот путь не понравился, ибо в конечном счёте он ведёт к разорению научных журналов и их издателей, в числе которых, кстати, не только и не столько бизнесмены. Например, Лондонский институт физики ежегодно зарабатывает около £10 млн (более 60% общего дохода) на своих журналах.

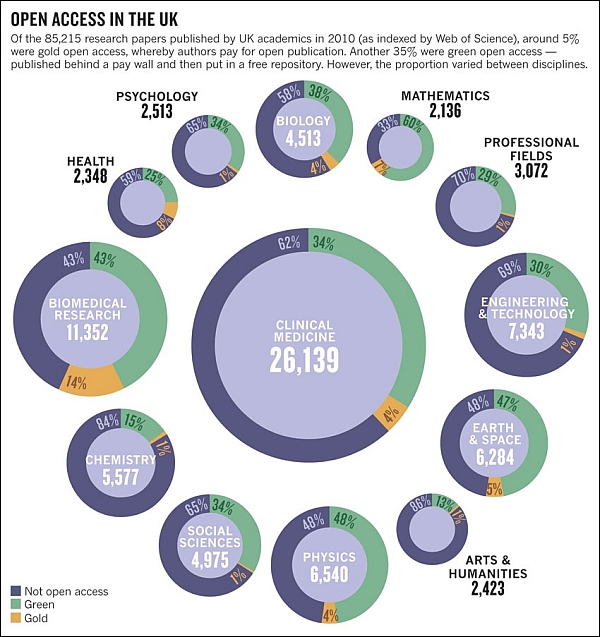

| Из 85 215 статей, опубликованных британскими академическими учёными в 2010 году, 5% оказались в открытом доступе за деньги, ещё 35% — «зелёным» образом. |

Подготовлено по материалам Nature News. Автор Перевода/пересказа от 20 июня 2012 года – Дмитрий Целиков

Просьба, прокомментировать тех, кто регулярно должен пользоваться научными статьями из российских и “забугорных” источников

Очередной Экспромт (обзор от Экслера)

Опубликовано 20 июня 2012

Экспромт (Ридер с подсветкой Nook Simple Touch with GlowLight – обзор) – продолжение экспромта устройства-предшественника (Nook Simple Touch). В двух словах: новинка на $40 , дороже, чуть толще и тяжелее (за счёт единственного отличия – подсветки) чем у предшественника

Комментарии к записи Очередной Экспромт (обзор от Экслера) отключены

Очередной “убивец” iPad ждёт судьба предыдущих

Опубликовано 19 июня 2012

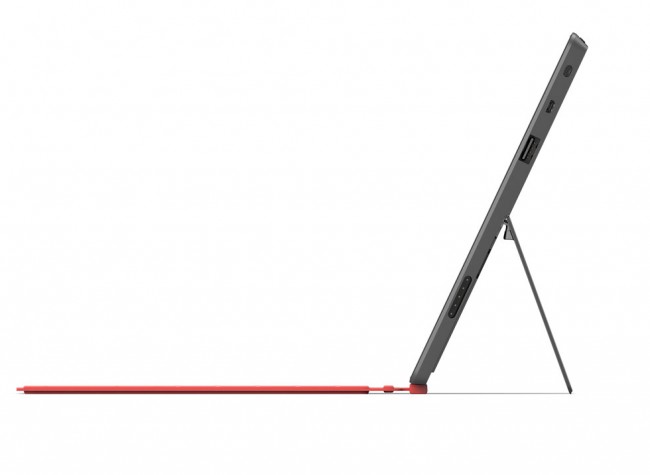

Кандидатов в “убивцы” iPad было уже немало, но (вот беда) никто их давно не помнит. Информация о том, что M$ преподнесёт нечто, что тут же будет расценено как “Убийца iPad” (пост от 15 июня 2012 Микрософт готовит (или не готовит)) у меня энтузиазма не вызвала. И информация о том, что именно пытаются выдать за “убийцу iPad” лишь заставляет вспомнить бессмертное6 “Если на клетке с коровой написано ТИГР – не верь глазам своим”. Итак, [email protected] (Планшет Microsoft Surface: главный убийца Apple iPad) сообщила, что планшетов будет ДВА и оба будут называться Surface.

Первый будет базироваться на Windows-RT (версия Windows 8, работающая на ARM-процессорах). Даже если отбросить страшилки, типа (В Mozilla обеспокоены — в Windows RT не будет возможности выбрать браузер), то всё равно ТТХ у девайса просматриваются слабенькие (цитирую):

Технические характеристики планшета Surface с Windows RT:

- Процессор: NVIDIA Tegra (скорее всего, Tegra 3+)

- Вес: 676 граммов

- Толщина: 9,3 мм

- Дисплей: 10.6-дюймовый ClearType HD (разрешение не уточнено, но, скорее всего, 1366 x 768 пикселей)

- Батарея: 31,5 Вт-ч

- Порты: microSD, USB 2.0, Micro HD Video

- Софт: Windows RT + Office Home & Student 2013 RT

- Аксессуары: Touch Cover, Type Cover, VaporMg Case & Stand

- Объем памяти: 32 ГБ / 64 ГБ

- Время появления в продаже: вместе с выходом Windows 8 (осень 2012)

- Стоимость: Пока не озвучена

Картинки показывают, что устройство имеет клавиатуру в качестве неотъемлемой части, а описание ПО показывает, что речь идёт не о пассивном потреблении информации, подготовленной кем-то, а о работе по созданию и/или правке информации. Т.е. очень похоже, что это НЕ ПЛАНШЕТ. Это некое подобие ноутбука, но толком не заменяет ни ноутбук. ни планшет

Характеристики у девайса слабенькие. Чуть лучше, чем у двухсот долларового Google Nexus, но для соревнования с новым iPad такие характеристики не годятся. Устройства ещё нет, а конкурировать оно может (хотя бы в теории) лишь со стареньким iPad-2 (которое уже год как не является топовой моделью). А вот цена у устройства будет немаленькой. Обсуждение (Во сколько OEM-производителям обойдется лицензия на Windows RT?). показывает, что ОС+Офис будет стоить не меньше $100. Т.е. для Google Nexus он не конкурент, а до нового iPad он не дотягивает по характеристикам. Т.е. конкурентом ему, в лучшем случае, смогут стать планшеты Samsung с большими (от 10″) экранами

Характеристики модели на Windows 8 (тут, похоже, и железо более привычное для MicroSoft) чуть получше, но тоже не супер (цитирую):

- Процессор: Intel Core i5 (Ivy Bridge)

- Вес: 903 граммов

- Толщина: 13,5 мм

- Дисплей: 10.6-дюймовый ClearType с разрешением 1920х1080 пикселей и возможностью перьевого ввода

- Батарея: 42 Вт-ч

- Порты: microSDXC, USB 3.0, Mini DisplayPort

- Софт: Windows 8 Pro

- Аксессуары: Touch Cover, Type Cover, VaporMg Case & Stand, специальный стилус

- Объем памяти: 64 ГБ / 128 ГБ

- Время появления в продаже: через 3 месяца после выхода Windows 8

- Стоимость: Пока не озвучена, предположительно, на уровне стоимости ультрабуков (800-1000 долларов)

Пока там ещё “восьмёрка” выйдет, да ещё “три месяца спустя”… Похоже, если девайс и появится, то уже в 2013 году и говорить о его конкуренции с новым iPad не приходится. Характеристики у Surface слабее, а цена выше. Да и с софтом не всё здорово. Есть претензии к интерфейсу (Windows 8: работает ли Metro на самом деле?), да и ОС пока выглядит сыроватой (Windows 8: грандиозный успех или позорный провал?). Зная привычки M$ отлаживать сырую версию ОС на реальных пользователях, купивших “приключение на голову” вместо “вылизанной” ОС я ещё годик-другой воздержусь от покупки таких “якобы планшетов.

Картинка показывает, что у устройства с “восьмёркой” будет полноценная клавиатура и тач-скрин. Да и вообще, это устройство планшетом не смотрится. Это, конечно, не означает, что устройство плохое. Оно просто из другого класса и с iPad им не конкурировать. iPad – устройство для преимущественного пассивного ПОТРЕБЛЕНИЯ информации, созданной другими. Такая рыночная ниша является, на мой взгляд, самой большой. А вот Surface – устройство, предназначенное (в первую очередь) для создания и переработки контента… Рыночная ниша для таких устройств существенно ниже и конкурировать им придётся не с “яблочными планшетами”, а с “яблочными ноутбуками. И вот с ними-то оно конкурировать навряд ли сможет… Ноутбук (будь то суб-ноутбук или ультрабук) удобнее (на мой взгляд), чем планшет с клавиатурой. Думаю, что какие-то продажи у устройств будут (есть много пользователей, которым Windows привычен и переучиваться они не захотят, хотя интерфейс у новой ОС всё равно новый и переучиваться всё равно придётся), но я сильно удивлюсь. если продажи будут больше миллиона (каждой модели – и RT и 8) за год (2013).

Всё это показывает, что жить устройства, судя по всему, будут, но с iPad им, на мой взгляд, тягаться не удастся. Для тех, кто пытается позиционировать своё детище как “убивца iPad” это не самый худший исход…

Официальная страница проекта (http://www.microsoft.com/surface/en/us/about.aspx)

Видеоролик красивый, но это не более чем минутная реклама:

http://youtu.be/dpzu3HM2CIo

Есть и ролик поподробнее

http://youtu.be/irM6NrJ911o

Отчёт с презентации доступен (тут)

Подоспели данные по ценам от DigiTimes:

Как сообщается, “младшая модель” с мобильным процессором Nvidia Tegra 3 и Windows RT на борту обойдется покупателю минимум в 600 долларов. Планшет с “полноценным” процессором Intel Ivy Bridge и Windows 8 Pro будет стоить уже 800 долларов. К сожалению, неизвестно — входит ли в эту стоимость док-станция с клавиатурой, или это цена “голых” планшетов.

Такая высокая, особенно относительно Android-девайсов, стоимость может стать серьезной преградой для популяризации планшетов Surface. Однако некоторые эксперты считают, что Microsoft не ставит своей целью навязать конкуренцию другим мировым вендорам, таким как Acer и ASUS, а просто показала “эталонные” устройства, аналогично линейке Nexus от Google, для того, чтобы производители Windows-планшетов могли ориентироваться на их качество, функциональность и стоимость.

Дмитрий Смирнов

М-да… За такую цену это “чудо техники” не может быть конкурентам ни для iPad, ни для Nexus… Т.е. это устройство либо найдёт свою нишу, либо с рынка уйдёт…

А вот как оценивает устройство ebookfriendly.com:

Via Ebook Friendly

_______________________

[email protected] сообщил, что (Первые планшеты Microsoft Surface будут только с Wi-Fi). И это при ценах, которые соответствуют версиям iPad c модулями 3G/4G… Вот цитата:

Авторитетное издание Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что новые девайсы Microsoft в первых поставках будут идти исключительно с Wi-Fi модулями. Поставки устройств, которые будут работать с SIM-картами, начнутся позже. Источники также заявляют, что производителем планшетов Surface является тайваньская Pegatron.

Нужно отметить, что если стоимость девайсов, которую озвучил DigiTimes, является верной, и именно столько будут стоить устройства без 3G/4G-модуля, то Microsoft будет весьма сложно конкурировать с iPad и Android-планшетами.

Кстати говоря, проведенный в США опрос показал, что значительная часть американцев не хочет приобретать новый девайс Microsoft. Выяснено, что 59% людей, уже имеющих планшет, не будут менять знакомую марку на Surface. Среди тех у кого нет планшета, 41% склоняется к приобретению iPad, 28% — к Android-планшету и лишь 22% — к покупке Microsoft Surface.

Не думаю, что для Microsoft это является большим секретом. Возможно задача – создать верхнюю границу и никогда не выпускать серьёзную серию, а продавать чуть более дешёвые “Микросот-совместимые” устройства…

Битва за сверхбюджетный планшет продолжается

Опубликовано 19 июня 2012

[email protected] (Планшет Google будет без поддержки 3G) сообщил данные о двух сверхдешёвых планшетах на базе Android (цитирую целиком):

Устройство с семидюймовым экраном, как и предполагалось ранее, будет стоить 199 долларов. Ради уменьшения себестоимости Google пришлось пойти на отказ от модуля 3G (будет только Wi-Fi) и основной камеры (фронтальная для видеочатов будет присутствовать).

Подтвердилась информация и о том, что поставки устройства запланированы на июль, причем за весь 2012 год интернет-гигант планирует продать 3 миллиона планшетов.

DigiTimes также сообщает, что ASUS выпустит очень дешевый планшет и под своим собственным брендом. Ожидается, что он будет дешевле Google Nexus – его стоимость составит 159-179 долларов. В продаже этот девайс появится в августе.

В противовес Android-планшетам свои устройства на Windows 8 представила компания Microsoft, однако ожидается, что их стоимость будет намного выше бюджетных семидюймовых устройств ASUS.

Итак, планшетов будет ДВА. Один (от имени Google) Asus выпустит в июле за $199, а второй – в августе от своего имени и чуть дешевле. Сравнивая предполагаемые ТТХ планшета Google c ТТХ описанного во вчерашнем посте (Сверхбюджетный Idolian дешевле $100) видно, что планшет Google куда “круче” (цитирую):

Результаты синтетического теста подтверждают многие ранее появившиеся в сети слухи. Во-первых, производителем устройства станет ASUS, а сам планшет, как и “гуглофоны” получит название Nexus. Во-вторых, диагональ устройства будет 7 дюймов (с разрешением 1280×768 пикселей), и в-третьих, планшет Nexus будет оснащен четырехъядерным процессором Nvidia Tegra 3 с частотой 1,3 ГГц (хотя ранее были предположения, что возможен и двухъядерный чип).

Еще более интересная информация касается программной начинки – Nexus 7 работает на Android 4.1, которая обозначена как “JRN51B”. Если вспомнить предыдущие “кодовые” названия ОС, то первая буква “J”, скорее всего, означает Jelly Bean — название следующей по порядку версии Android. Таким образом, исходя из обозначения “4.1” (а не 5.0), можно предположить, что Jelly Bean будет несущественным обновлением Android.

Надо сказать, что с iPad это, конечно, не сравнить, но с ожидаемым планшетом от M$ он вполне сравним по характеристикам (экран диагональ имеет 7″ вместо 10,6″, но разрешение не хуже, да и другие характеристики не хуже, а вот цена намного дешевле.

Так что для “человека читающего” планшет Google вполне достаточен по возможностям и весьма привлекателен по цене

Сверхбюджетный Idolian дешевле $100

Опубликовано 19 июня 2012

AndroidGuys предагает (Meet the IdolPad PLUS, a $98 Android 4.0 tablet) – новинку (IdolPad) фирмы Idolian с неплохими ТТХ (цитирую):

Product Description

IdolPad PLUS gets a new face lift with completely different looking design with more powerful processors. It runs on 1.2 GHZ processor that is a robust and has new features such as streaming Netflix video, Skype Video Chat. Running on Android OS 4.0 with responsive Multi-Touch Capacitive Touch Screen makes IdolPad Plus easy to navigate and operate. As always, works great with your Kindle e-Reader or if you want to Play Games all day, the All new IdolPad PLUS will will handle all this and more!

Stream Netflix movies, Skype Video Chat. Download free games from Google Market.

Technical Details

Processor, Memory, and Motherboard

Hardware Platform: Android 4.0 ICS

Processor: 1.2 GHZ Cortex A8

RAM: 512 MB DDR3

Screen: 7″ Capacitive 800×480 Resolution

Hard Drive & Storage

Size: 4 GB

External: Supports up to 32GB micro SD

Weight & Dimensions

Size (LWH): 7.75 inches, 4.875 inches, 0.5625 inches

Weight: 0.8 pounds

Product Details

Applications & Software

WiFi: 802.11 b/g

Micro USB: 2.0

HDMI Resolution: Support HDMI output and USB host

Battery: 2800mAh (3-4 hours)

Multi-Touch & G-Sensor Technology: 3D Accelerometer

Неплохие характеристики: приличный процессор, ёмкостной экран, последняя версия Android. Конечно, никаких связных функций, никаких GPS, никакого фотоаппарата (даже для видеоконференций). И за аксессуары (карта памяти, обложка и т.п. надо доплачивать, но для несложных работ (чтение, просмотр медиаданных, навигация по сети) устройство вполне пригодно

Amazon и история рынка е-книг

Опубликовано 18 июня 2012

В колонке редактора The-ebook появился новый интересный материал (Почему Amazon доминирует?) о том, почему грамотный подход, базирующийся на ассортименте доступного контента, сервисе и грамотной ценовой политике (умная жадность) позволяет получить высокий доход, а глупая жадность (базирующаяся на идее “Не дам легального доступа к контенту и буду возмущаться. почему воруют мой контент” лишь бы минимизировать воображаемые убытки от “злобных пиратов”) не даёт получать реальный доход. Удивляться, в общем-то, сложно: “у них” максимизируют СВОЙ доход (и получают его), а у нас минимизируют призрак ЧУЖОГО дохода (и теряют на этом свой реальный доход)…

материал меня заинтересовал. Как всегда, рекомендую читать и сам материал и его обсуждение в комментах

“Под сурдинку” добавлю материал Forbes (Джефф Безос и Amazon: как перфекционизм помог выстроить великую компанию). Это не технологический ресурс, а ресурс о бизнесе и точка зрения здесь другая. Да и пишут только про Amazon. Про то, как другие делают глупости здесь почти ничего нет

Удивительно, насколько перфекционизм лидера в сочетании с достаточно жёстким продвижением его идей может угробить фирму (если потащит хоть чуть-чуть “не туда”), а может вознести на вершину успеха (если уверенно и жёстко потащит ТУДА, куда надо)

И о больном. О самопубликации, которая как платформа в Amazon есть, а у российских якобы конкурентов нет и о неизбежных последствиях:

- Пост от 03 сентября 2011 (Утечка авторов «за бугор»?)

- Пост от 05 июня 2012 (Абонемент русских е-книг… в Бруклине)

- Пост от 17 июня 2011 (Самиздат как способ заработка)

И о гипотезах на тему почему то, что работает у них, не будет жить у нас в материале МН от 28 апреля 2012 (Книжное дело с Наталией Бабинцевой. Сам себе Publishing: Почему электронный самиздат до сих пор не прижился в России). Рискну процитировать материал целиком ради мнений экспертов:

Амазоновская программа для самопубликации Kindle Direct Publishing стала для электронного самиздата тем же, что и бытовые HD-камеры для любительского кинематографа. По сути, это означает, что отныне нет никаких препятствий к тому, чтобы опубликовать и продавать свою книгу в сети без посредничества издателей. Теперь каждый блогер, аудитория которого насчитывает более тысячи френдов, вправе рассчитывать на литературный успех.

Символом этого нового поколения писателей-тысячников стала 27-летняя Аманда Хокинг, опубликовавшая свою трилогию «Трилль» о любви и вампирах (предварительно опробовав ее на друзьях по соцсетям) в обход установленных издателями правил. Когда электронные тиражи Хокинг перевалили за миллионы, писательница все-таки продала права на продолжение своей вампирской саги представителю от лагеря «бумажников» издательству Macmillan. Сходная история произошла с загадочной британской девушкой, скрывающейся под псевдонимом E L James. Ее трилогия «Пятьдесят оттенков серого», в начале марта оккупировавшая первые места амазоновского хит-парада, выросла из сетевых литературных вариаций на тему «Сумерек». Когда количество виртуальных читателей FiftyShadesTrilogy достигло внушительных цифр, роман опубликовало небольшое австралийское издательство Writer’sCoffeeShop. После того же, как первое бумажное издание стало раритетом и обрело культовый статус, E L James подписала астрономически выгодный договор с издательским домом RandomHouse.

Одним словом, революция в книгопечатании состоялась: отныне начинающие авторы могут быть избавлены от унизительной процедуры отправки своих драгоценных опусов на суд редакторов и издателей с последующим многомесячным (и, как правило, бессмысленным) ожиданием звонка, письма, весточки. В перспективе все будет наоборот: скоро редакторы и писатели будут наперегонки, борясь с одышкой, гоняться за юными дарованиями, опубликовавшими свои книги посредством Kindle и в принципе не нуждающимися больше в услугах «бумажников». Если только амбиции и прописанные в договоре нули не заставят их уступить враждебному лагерю.

Почему же в России, стране, где был так популярен ЖЖ и где количество молодых людей, увлеченных литературным творчеством, больше, чем где бы то ни было в мире, электронный самиздат до сих пор не расцвел, а рецензионные отделы газет не наполнились информацией об обнаруженных в недрах интернета юных гениях. В чем причина того, что революционное приложение Kindle Direct Publishing никак не поменяло ландшафт нашего книжного рынка, обозреватель «МН» спросил у экспертов.

Игорь Алюков, главный редактор издательства «Фантом-Пресс»:

— Ответ мне кажется очевидным: электронный самиздат может расцвести только на финансово унавоженной почве. У такого расцвета должна быть не только графоманская, но и коммерческая цель. А для возможности коммерческого успеха нужна электронная платформа. Я не считаю, что у нас создана техническая база. Нужно место, куда массово ходят не только графоманы, но и возможные потребители, готовые выложить незначительную сумму за книгу неизвестного автора. Нужна именно издательская платформа: человек онлайн верстает книгу, делает к ней онлайн-обложку, размещает в магазине, который хоть как-то продвигает ее. Так что причина вовсе не в косности авторов, а в крайней неповоротливости электронных торговцев, граничащей с тупоумием. У нас есть слабые, но вполне себе подобия «Амазона». И «Озон», и «Лабиринт» — достаточно популярные места. Им бы давно уже сделать такую издательскую платформу.

Но тот же «Озон» не в состоянии сделать нормальный интерфейс для продажи электронных книг. Зато вкладывает серьезную сумму в покупку обувного интернет-магазина. Так что, думаю, дело в том, что башмаки в нашей стране коммерсантам куда интереснее книг. Авторам же остается либо пастись в интернет-резервациях, что автоматически делает их маргиналами, либо пытаться заинтересовать издательства. Возможно, издательская платформа где-то и существует, но место ведь должно быть раскрученным, посещаемым. Нужно, чтобы выпущенная автором книга была на равных с «официальными» изданиями, у нас же пока процветает не самиздат, а тотальный шовинизм.

Вадим Левенталь, ответственный редактор издательства «Лимбус-Пресс», координатор литературной премии «Национальный бестселлер»:

— Мне кажется, дело не в том, что нет электронного самиздата. «Проза.ру» и иже с ней вполне могут таковыми считаться. Дело в другом: авторы не пытаются продавать свои тексты в Сети, а раздают их бесплатно. Причины, почему так, две, они, в общем, всем известны. Во-первых, у нас еще плохо развита система интернет-платежей, а во-вторых, все, что ты начнешь продавать со своего сайта, завтра бесплатно появится на другом.

Михаил Котомин, директор издательства AdMarginem:

— Я думаю, это связано с особенностями русского отношения к интернету. У нас, по сути, никак не задействованы главные сетевые преимущества: демократичность и равные условия для конкуренции. Так, крупные e-book-магазины рассматривают пиратов как угрозу, а не как союзников-конкурентов, которых можно либо купить, либо, ориентируясь на их наработки, сделать свой ресурс технологичнее, удобнее в пользовании и так далее. А гигант «Озон» вообще до последнего пользовался только услугами агрегаторов, то есть оптовиков e-book. Повесить туда книгу напрямую не мог не только автор, но и маленькое или среднее издательство. Идея русского книгоиздания — корпоративная, монопольная. Она не предполагает честной конкуренции. Единственный вариант: уничтожить все альтернативы, тогда монополия худо-бедно заработает, поскольку брать книги больше негде. Эта болезнь корпоративного мышления пока доминирует и в Сети.

Как следствие — у нас есть техническая возможность для самиздата, но нет площадок, где этот самиздат получил бы равные условия и смог бы сам пробиться. Поэтому русский самиздат есть только на западных площадках (Никитин повесил свой роман «Истеми» на Amazon самостоятельно, и продажи пошли, а первое русское независимое e-book-издательство Hocus-Pocus публикует свои издания на iTunes) или существует в немонетизированной форме — в виде текстов в популярных блогах. Так что самиздат в России пока не развивается, потому что нет площадок для его представления, равно как и нет способов его презентации в информационном пространстве. Ключевое слово здесь «пока». Я думаю, что нам остался где-то год. Россия скоро станет самой интернетизированной страной Европы, и такие сайты-площадки возникнут. Роль интернета в стремительном развитии гражданского движения последних шести месяцев убедительно показывает, что рунет вскоре расцветет тысячью разных цветов.

Легче всего, конечно, списать “на злобных пиратов” своё нежелание плодить конкурентов собственной монопольно неповоротливой машине издания и продаж. Ну и не хватает квалификации подумать о том, что (не найдя отечественной альтернативы) автор уйдёт “за бугор” и будет там увеличивать долю Интернет в создании ВВП, да и рабочие места с налогами обеспечивать будет там… При нашем подходе (“минимизировать возможный доход у дяди”) это естественно, а при подходе “забугорном” (максимизировать текущий и завтрашний доход у себя) естественно создание простой, удобной и эффективной системы самиздата…

Комментарии к записи Amazon и история рынка е-книг отключены

Дела Британские

Опубликовано 18 июня 2012

Пропущенные материалы от Pro-books за май 2012:

(Покупателей цифровых книг в Британии становится все больше: Опубликовано 18 мая 2012 — victoria) цитирую целиком:

Согласно данным свежего опроса, число британцев, которые приобщились к покупке книг в электронном формате, выросло более чем в три раза за год.

Как сообщает журнал The Bookseller со ссылкой на результаты очередного исследования, проведенного сервисом Bowker, число взрослых покупателей книжной продукции в электронном формате выросло более чем втрое за последний год. А 31% участников опроса, который проводился онлайн среди трех тысяч жителей Соединенного королевства в возрасте от 16 до 84 лет, заявили о том, что планируют приобретать е-книги в течение ближайшего полугодия.

Что касается устройств, то большинство читателей (40%) отдают предпочтение ридеру Kindle, который обогнал по популярности ПК и лэптопы, лидирующие в феврале 2011 года. Впрочем, число пользователей «планшетников» при этом выросло более чем в два раза и составило 12%. Наиболее активными покупателями цифрового контента остаются люди в возрасте 16-24 и 25-34 лет, хотя наибольший рост «новообращенных» за полгода наблюдался среди людей 45-54 лет. Более четверти опрошенных в этой группе (26%) заявили, что покупали е-книги на протяжении последнего полугода (по сравнению с 17% в ноябре 2011 года). Мужчины чаще покупают книжную продукцию в е-формате, но женщины совершают более крупные покупки и активнее скачивают е-книги, доступные бесплатно.

Примечательно, что дети, чьи читательские привычки также упоминались в ходе опроса, при чтении текстов чаще имеют дело с лэптопами, нежели специализированными устройствами в группе до 10 лет, однако уже с 11 лет и они активнее приобщаются к обширной аудитории «сторонников» Kindle. По мнению аналитиков Bowker, в то время как «планшетники» будут набирать все большую популярность в Европе, дети младшего школьного возраста в ближайшем будущем имеют все шансы пополнить ряды их пользователей, за счет падения интереса к Kindle в том числе.

(Издатели Британии запускают платформу с е-книгами для детей: Опубликовано 23 мая 2012 — victoria) цитирую целиком:

Интерактивный сервис, предназначенный для требовательной читательской аудитории от двух до шести лет, преподносится создателями как потенциальный лидер в активно развивающемся сегменте рынка.

По сообщению газеты The Financial Times, при участии ряда издательств Великобритании, включая подразделения мировых лидеров рынка Hachette, Penguin и Simon & Schuster, сегодня официально приступает к работе платформа под названием Magic Town. Организаторы компании Mindshapes, которая управляет проектом, прежде успели проявить себя в сфере онлайн-игр. Имеющийся опыт удалось задействовать и при разработке нового сервиса, поскольку ставка – что более чем предсказуемо в нынешних условиях – сделана в первую очередь на интерактивность. В наличии также большие планы: по словам коммерческого директора Mindshapes Кристиана Дорффера (Christian Dorffer), организаторы надеются, что Magic Town в течение ближайших нескольких лет станет развлекательным брендом номер один для детской аудитории.

На данный момент интерактивные электронные книги – как классические сказки, так и популярная современная детская литература – доступны для чтения и игры онлайн на мониторе ПК, в следующем месяце появится приложение для планшетного компьютера iPad. Что касается коммерческой стороны дела, то используется модель «фримиум»: юные клиенты сервиса могут бесплатно оценить два десятка наименований книг, использование полного каталога обойдется их родителям в 7,99 фунта в месяц либо 49,99 фунта в год. Издатели, в свою очередь, будут получать отчисления в зависимости от того, насколько книга пользуется популярностью. В первый год работы сервис объединит две сотни наименований интерактивной книжной продукции. В дальнейшем возможно значительно расширение ассортимента – да и сейчас активно ведутся переговоры с потенциальными участниками платформы: в частности, с издательствами Macmillan и Bloomsbury.

Сара Пейкенхэм (Sarah Pakenham), директор по правам издательства Andersen Press, выпускающего книги о слоненке Элмере, заявила, что стоимость выпуска интерактивных книг для различных платформ слишком высока для небольшой компании, так что до недавнего времени приходилось ограничиваться простыми цифровыми копиями. Проект Magic Town пришелся очень кстати – он позволит приобщиться к новому сегменту рынка с минимальными затратами и риском.

Приятно, что хоть где-то дела идут хорошо

Комментарии к записи Дела Британские отключены

![The new iPad killer [cartoon] | Ebook Friendly](http://ebookfriendly.com/wp-content/uploads/2012/06/ebookfriendly-cartoon-16-526x394.png)