Лев Толстой и свободные лицензии

Опубликовано 22 июня 2011

А. Пушкин (“Наше всё“) стал одним из первых Российских профессиональных второв, для которых писание стало источником средств к существованию. Иными словами, он работал под роялти и пользовался всеми и всяческими доходами от копирайта на свои произведений

20 июня (в группе участников Липецких Библиотечных чтений 2011) я посетил Государственный музей Л.Н. Толстого (филиал на станции “Лев Толстой”, бывш. Астапово) и там попытался понять из-за чего же собственно ушёл в “исход” уавжаемый лев Николаевич Толстой?

20 июня (в группе участников Липецких Библиотечных чтений 2011) я посетил Государственный музей Л.Н. Толстого (филиал на станции “Лев Толстой”, бывш. Астапово) и там попытался понять из-за чего же собственно ушёл в “исход” уавжаемый лев Николаевич Толстой?

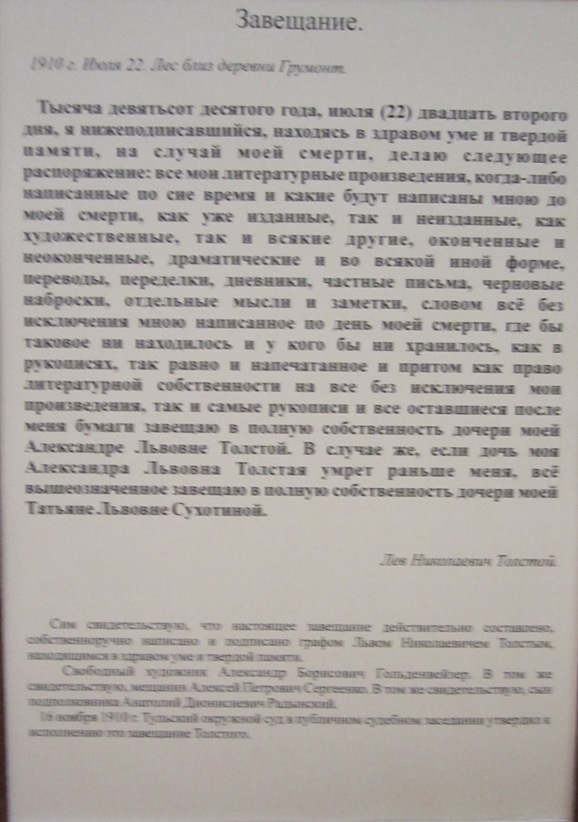

Выяснилось, что причиной (хотя, видимо, и не единственной) стало желание Льва Николаевича по завещанию распространять свои произведения (после своей смерти) по некоему подобию сводбодной лицензии. И натолкнулоь это желание на копирайтные аппетиты Софьи Андреевны, которая жаждала иметь платежи по авторским правам “в семейном бюджете”.

Речь, насколько я понимаю, не шла о полностью беззащитном варианте “общественное достояние”, а о некоемом подобии того, что теперь называется свободная лицензия. Предполагалось, что издатели будут издавать произведения Л.Н. Толстого, не выплачивая его наследникам роялти, но как-то будет осуществляться контроль идентичности издаваемого и авторского текста. Технологий издания без типографских издержек в то время не знали и, думается речь не шла о том, что книга будет распространяться бесплатно. Речь шла о тм, что без роялти книга будет стоить дешевле и будет доступна большему количеству людей

Так я и не сумел понять как, но как-то Толстому “объяснили”, что напрямую то, чего он хочет, сделать на законном основании нельзя и он сделал завещание (в части копирайта на свои произведения) в пользу дочерей (которые его во всём поддерживали).

К сожалению я так и не знаю, чем кончилось дело и стали ли произведения Л.Н. Толстого после его смерти доступны для издания без выплаты роялти (авторского вознаграждения). Если у кого-то есть дополнительные данные, то просьба уточнить

Комментарии к записи Лев Толстой и свободные лицензии отключены

Против WASP-колонизации

Опубликовано 18 июня 2011

В дополнение к моему посту от 14 июня 2011 (Почему EU – не US), где обсуждалась (явно – в комментах) опасность информационно-технологической WASP-колонизации.

Осознают эту опасность и в Европе, но, пока, на словах. А вот Японцы, похоже, начали ДЕЛО:

3DNews (со ссылкой на не найденный мною материал Engadget) сообщили, что (Sony, Panasonic и другие представят кроссплатформенную службу электронных книг). Материал такой коротенький, что проще скопипастить его целиком:

Четыре японских производителя Sony, Panasonic, Rakuten и Kinokuniya, занимающихся продажей электронных книг, объединили свои усилия в этой области. На днях четвёрка сообщила о том, что ею ведутся работы над универсальной системой, которая позволит приобретать и читать контент на ридерах любой из четырёх компаний.

В рамках новой службы потребители получат централизованную возможность управления своими закачками и просмотра магазина электронных книг, независимо от того, устройство какой из четырёх японских компаний они предпочитают.

Производители сообщают, что уже заключены соглашения со множеством издательств, однако они ожидают, что к моменту запуска число участвующих в проекте компаний значительно расширится. Сервис, как ожидается, будет представлен уже в этом году и, возможно, поможет японским компаниям противостоять таким гигантам как Amazon или Appl

Были у меня материалы на эту тему, не понял я до конца и отложил (а вот где оно…).

v_x (в комментах) сообщил, что (цитирую): “- ни Rakuten, ни Kinokuniya не «производители», первое имя это онлайновая, и не только, торговая сеть, а Kinokuniya – одна из самых крупных книготорговых сетей, ну низвание для всех их магазинов, наверное самый большой в Синдзюку, здоровенное здание, как наше на новом Арбате, но таких этажей шесть)”

Т.е. речь идёт об объединении производителей ридеров (Sony – точно, Panasonic железо производит, но ридеров в чистом виде я за ним не знаю) и торговцев контентом для этих ридеров (может быть они планируют “фирменные” ридеры под торговой маркой магазина?). Как показывает опыт США, такое объединение наиболее эффективно как средство развития рынка.

Что подразумевается под “платформой” неясно… Не думаю, что речь идёт о совсем новой аппаратной платформе (которая умеет что-то, чего не умеют “прочие…) Идёт ли речь о “фирменном” формате е-книг, который продаётся данными торговцами и поддерживается только ридерами данных фирм? Или речь идёт о каких-то вариантах DRM?

И оригинал новости и перевод-пересказ иллюстрируются двухэкранным ридером, который (по тексту) с проектом никак не связан. Следует ли это понимать как намёк на то, что платформа будет представлять собой двухэкранный ридер?

И оригинал новости и перевод-пересказ иллюстрируются двухэкранным ридером, который (по тексту) с проектом никак не связан. Следует ли это понимать как намёк на то, что платформа будет представлять собой двухэкранный ридер?

Если верить нарисованному, то у Panasonic появился двухэкранных ридер

В качестве первоисточников

- http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fjapanese.engadget.com%2F2011%2F06%2F13%2Fkino-sony-pana-raku%2F – перевод пресс-релиза

- http://www.the-digital-reader.com/2011/06/13/kinokuniya-sony-panasonic-to-cooperate-on-a-joint-ebook-platform/

- http://e.nikkei.com/e/fr/tnks/Nni20110613D13SS700.htm

_____________________

В комментах к ЖЖ-эху:

![]() m_horn_gin 2011-06-18 11:16 (местное)

m_horn_gin 2011-06-18 11:16 (местное)

японцы и в плане оцифровки своей научной периодики фактически “впереди планеты всей”

вот тут: http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/DirTop?USELANG=en

выложено около 7 тысяч наименований разных журналов и др. сериальных изданий, из них, наверное, половина open access, а глубина оцифровки в среднем лет 40-50, наверное (местами чуть ли не сто)

![]() ekniga 2011-06-18 15:02 (местное)

ekniga 2011-06-18 15:02 (местное)

Кошмар.

Я этот коммент перенесу в основной пост, чтобы было видно всем

Комментарии к записи Против WASP-колонизации отключены

Пресс-конференция в рамках Крым-2011

Опубликовано 10 июня 2011

06 июня в рамках открытия конференции произошла пресс-конференция. В программе о ней сказано:

14.20-15.00 ОТКРЫТАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

(для аккредитованных журналистов и всех желающих)

Конференц-зал «Таврия»

ВЕДУЩИЙ:

Павлова Н.П., руководитель пресс-центра Конференции, заместитель главного редактора, заведующая редакцией журнала «Научные и технические библиотеки», Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Москва, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Аминова Д.Д., менеджер по связям с общественностью Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Москва, Россия

Соколов И.В., дизайнер рекламного агентства «Gros print», Москва, Россия

В пресс-конференции участвуют:

Дейч Б.Д., Иоффе Г.А., Журова С.С., Кулиняк М.А.,

Кузьмин Е.И., Логинов А.В., Манилова Т.Л., Неретин О.П.,

Никифоренко Л.С., Плакида А.А., Шрайберг Я.Л.,

Эмирова Е.Г.

Есть (видеоролик конференции) на 50:17 (50 минут 17 секунд)

Что-то “в консерватории” неладно и с 26:10 до 50:17 изображение фиксировано и звука не слышно…

Меня заинтересовали два фрагмента (на вопросы отвечал Логинов А.В.):

- с 00:00 до 04:30 о деятельности возглавляемого им “Национального библиотечного ресурса”

- с 07:00 до 13:45 о свободных лицензиях и особенности их существования в России

Первый фрагмент я вытащил и вставляю с YouTube

То же самое со вторым фрагментом:

Free и экономическая целесообразность

Опубликовано 6 июня 2011

Экономическая целесообразность от издания книги и от обеспечения свободного доступа к ней населения и специалистов В РАЗВИТОЙ экономике часто более целесообразно, чем попытка за счёт копирайтных ограничений доступа несколько увеличить объём платных поступлений владельцам авторских прав.

И речь не идёт только об общедоступных текстах, проекты по подготовке и организации доступа к которым опианы на сайте (free literature). Там, в основном, сконцентрированы проекты по доступу к текстам, авторское право на которые истекло “за выслугой лет”. На мой взгляд, куда важнее бесплатный доступ к актуальной литературе учебного, научного, учебно-научного и энциклопедического характера. В развитой экономике финансирование исследований предполагает обязательную публикацию результатов под свободной лицензией (у нас правообладатели с трудом терпят то, что президент дал поручение рассмотреть возможность введения подобных лицензий). Оплата труда по подготовке материала включается в финансирование, а эффект экономика получает за счёт того, что все заинтересованные лица могут, не “изобретая велосипед” просто и бесплатно получить результаты ранее проведённых исследований.У нас, пока, подобное давление испытывают (в основном) авторы учебных материалов, которые одновременно являются персоналом ВУЗа (публикация учебных материалов является предусловием квалификационных требований для повышения зарплаты).

Именно это обычно и является побудительным мотивом публикации материалов под свободными лицензиями. Чтобы не быть голословным сошлюсь на новость от американских т. н. национальных академий и от издательства National Academic Press (The National Academies Press Makes All PDF Books Free to Download; More Than 4,000 Titles Now Available Free to All Readers).Надо сказать, что цифровая версия бесплатна (себестоимость копии практически равна нулю), а её печатная версия, по прежнему, платная и, думаю, цена на печатную версию может только расти…

Хочется надеяться, что Российские проекты модернизации не удастся “заболтать целиком” и что издание (и свободный доступ хотя бы через библиотеки) к цифровой версии необходимой литературы станут нормой и у нас…

Комментарии к записи Free и экономическая целесообразность отключены

Поручения по итогам встречи

Опубликовано 2 июня 2011

В дополнение к моему посту от 30 апреля 2011 (Медведев в РГБ для молодёжи), где рассказывалось о посещении Президентом нашей библиотеки (есть полная и подробная стенограмма) и о его встрече с представителями Интернет-сообщества.

Сегодня на сайте президента появилась эта информация:

Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам встречи с представителями интернет-сообщества, состоявшейся 29 апреля в Москве.

Что до меня, то для меня наиболее интересным показалось поручение по свободным лицензиям (цитирую):

1. Подготовить предложения о внесении изменений в гражданское законодательство Российской Федерации, направленных на закрепление для авторов произведений возможности предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL).

Ответственные: Щёголев И.О., Яковлев В.Ф.

Срок – 1 августа 2011 г.

Хочется также с сожалением отметить, что в поручении проработать предложения по доступу к архивам СМИ в учебных и образовательных целях библиотека даже не упоминается. Видимо, по мнению автора поручений, пользователи библиотеки в таком доступе не нуждаются…

Обращу также внимание на имеющийся на президентском сайте

Судя по всему именно это стало причиной того, что NewsRU (Ведущие интернет-компании в России снова пишут общественности по поводу ответственности за пользовательский контент) 2 июня 2011 обратился к материалу ноября 2010 (Обращение интернет-компаний об ответственности за пользовательский контент). Только после президентских поручений материал стал, наконец, актуальным

Комментарии к записи Поручения по итогам встречи отключены

Давно я не был в ТАКОМ восторге

Опубликовано 2 июня 2011

Перепост статьи из РГ (IT-батюшки! В Татарстане разработали терминал, способный заменить на селе библиотеку. Олег Корякин, Казань, “Российская газета-Неделя” – Волга-Урал №5494, 02.06.2011, 12:55):

Уникальный автомат позволит сельским жителям читать любые книги, периодические издания и даже дистанционно получать образование.

Он может работать в самых глухих населенных пунктах, где нет Интернета и сотовой связи.

Внешне устройство мало чем отличается от обычного платежного терминала. С той разницей, что на экране не эмблемы операторов сотовой связи, а книжные разделы. Есть здесь классическая литература, фантастика, детективы, религиозные и философские труды, учебники, образовательные программы, а также газеты и журналы.

Создали систему “Азбука” (Автоматическая защищенная библиотечная универсальная капсула) в одной из казанских IT-компаний.

По словам директора предприятия Игоря Сергунина, эта разработка призвана устранить информационное неравенство между горожанами и селянами. Ведь жители отдаленных районов зачастую лишены современных средств связи, поэтому и не умеют ими пользоваться.

– Прежде всего это инструмент, который позволит администрациям районов, службам соцзащиты предоставлять людям весь спектр информационных услуг, – поясняет он. – Не секрет, что в деревнях остро стоит проблема алкоголизма. А почему? Зачастую людям просто нечем себя занять в свободное от работы время. А если дать им возможность учиться, предоставить доступ к шедеврам литературы? Что же касается зоотехников, агрономов и других работников сельского хозяйства, то их автомат обеспечит новейшими справочниками по интересующим отраслям.

Все материалы находятся на сервере компании-разработчика. Скачать их можно на ноутбуки и подобные устройства. Впрочем, разработчики не питают иллюзий относительно оснащенности селян гаджетами. Поэтому в комплекте с терминалом идут так называемые электронные книги (ридеры). Они позволяют не просто читать произведения, но и выполнять различные задания, тесты. Готовые работы отправляются через терминал в школу или вуз, подключенные к системе.

Неизбежно возникает вопрос, по каким каналам будет поступать информация. Оказывается, в терминал встроен датчик, принимающий и усиливающий даже очень слабый GSM-сигнал, который не ловят другие устройства. Так что у библиотечного модуля есть приятный побочный эффект – если в деревне проблемы с сотовой связью, то рядом с ним мобильники будут прекрасно работать.

Впрочем, основное предназначение “Азбуки” – повышение качества образования, а не связи. Разработчики уверены, что библиотечная капсула поможет решить проблему малокомплектных сельских школ. Не секрет, что эти учреждения – головная боль российской системы образования. Татарстан здесь не исключение. Содержать такие учебные заведения государству абсолютно невыгодно, да и знания, которые там получают ученики, ниже среднего. В республике ищут разные способы оптимизации этих учреждений. Так недавно запустили программу дистанционного обучения сельских школьников. Она предполагает, что детям будут давать уроки по Интернету учителя крупных казанских школ. Однако проект реализуется медленно. Все упирается в технические возможности и опять же в деньги. Проводка оптоволоконной связи, компьютеризация села, содержание IT-cпециалистов обойдется властям в миллионы рублей, да и время отнимет немалое.

– Установка терминала занимает несколько минут, – говорит Игорь Сергунин. – Ровно столько, сколько нужно, чтобы достать аппарат из коробки и включить в розетку. Он автономен и не нуждается в обслуживании. Стоимость капсулы до 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации, плюс комплект ридеров, цена которых начинается с 2500 рублей. Сколько электронных книг закупят для села, зависит от доброй воли администрации района.

Поможет сэкономить деньги “Азбука” и на сельских библиотеках. Ведь их содержание, ремонт, закупка книг тоже требуют немалых затрат. Не удивительно, что системой заинтересовались в Министерстве образования и науки Татарстана и Министерстве информатизации и связи РТ. К слову, компания – разработчик “Азбуки” является инициатором республиканской программы “Электронный учебник”. Согласно ей с первого сентября в 53 школах республики ученики 7-11-х классов сменят бумажные учебники на ридеры. Эти устройства вмещают в себя огромную образовательную базу, но в отличие от неподъемных портфелей весят всего 540 грамм.

__________________________

Конечно, ЗАМЕНИТЬ сельскую библиотеку устройство не может. Его куда-то надо поставить. Кто-то должен выдавать и принимать ридеры, консультировать читателей и по работе с аппаратурой и по контенту. Но может многократно усилить возможности сельских библиотек за счёт централизованного комплектования контентом, который в сельские библиотеки в печатном виде не попадёт никогда

е-книга и “длинный хвост”

Опубликовано 1 июня 2011

Уже много писалось о том, что е-книга и самоподготовка автором цифрового макета (при минимальном использовании наёмного персонала) позволяют решить проблему “длинного хвоста” – издания книг “не для всех” со спорадическим спросом. Издавать такую книгу в печатном виде мизерным тиражом, а потом мучаться с реализацией в течение длительного времени (параллельно с мучениями желающих купить но, до кого книга просто не добралась….) захотят редкие энтузиасты. На фоне наметившихся в 2010 катастрофических падений (и по тиражам и по наименованиям и по выручке) в сфере печатной книги подобные издания всё менее вероятны. А вот “в цифре” они смотрятся вполне естественно. При достаточно большой сфере распространения русскоязычной литературы даже спорадический спрос (при отсутствии “зависающих” тиражей) способен окупить макетирование е-книги и, даже, дать автору кое-какой доход…

В этом плане характерен пост в ЖЖ “Гиперборейского элиниста” (Дети Северного Ветра на свободе!), который я рискну процитировать целиком:

Пока тут завис в Суоми, коллеги сообщили, что в электронной библиотеке Bookmate появилась моя книга “Дети Северного Ветра. Введение в Новую Античность“. “Бумажные” издатели долго от нее открещивались – ибо она не вписываеццо в различные упрощенные концепты… Но в конце концов, этих “бумажных тигров” было решено послать – и это логично: книжка о новой античности должна выйти именно в электронном издательстве, не имеющем ничего общего с ветхой пыльной макулатурой! =)

Надо отметить, что в Bookmate книг автора (Вадим Штепа) ДВЕ. И книги, действительно “не для всех” и, на мой взгляд, крайне полезно, что и такие авторы (и его читатели) имеют возможность “найти друг друга”

________________________

Очередное популярное изложение теории см. на WebCrunch («Длинный хвост» Криса Андерсона. Часть 1: Немного теории)

Комментарии к записи е-книга и “длинный хвост” отключены

Продавать так, чтобы НЕ ПРОДАТЬ

Опубликовано 25 мая 2011

Именно такое впечатление складывается при взгляде на попытку уважаемого издательства “Олма-пресс” создать СВОЙ интернет-магазин и самим продавать и свою печатную и свою “непечатную” нетленку.

Понятно, что благодаря созданию СВОЕГО интернет-магазина (http://www.olmamedia.ru/shop/) издательство хочет привлечь новых клиентов (декларируется доставка по всей стране) и не хочет отдавать агентские платежи никакому другому (уже существующему) интернет-магазину (это их право). А уж попытку сделать доступными для честной покупки цифровые версии своих книг можно только приветствовать. Чуть “царапнула”, правда, приверженность к модному (и действительно интересному) формату ePub (ну, есть он пока не на всех устройствах, приспособленных для комфортного чтения; ну, стоят почти на всех таких устройствах “читалки” привычного, хотя и не международного и выходящего из моды формата FB2; ну, пока проект из пилотной стадии выйдет ситуация заметно сдвинется…). Однако, чтобы все эти затраты дали результат (а не “подтверждение” тезису о том, что в России “все – воры и честно покупать не хотят и не будут”) сделано всё должно быть “по уму”, т.е. задачей интернет-магазина должны стать ПРОДАЖИ, а не выплата денег создателям сайта и его персоналу.

Первое. Чтобы люди пришли и купили они должны знать, что уже можно прийти и куда нужно идти. Информацию о столь радостном событии поместили на сайт в раздел “Новости” (это, мягко говоря, не совсем то место, куда регулярно “заходят” потенциальные покупатели). Я узнал об этом от v_x (ОЛМА начинала тестовую продажу электронных книг в формате EPUB), но и блог Владимира Харитонова – не то место, куда регулярно ходят потенциальные покупатели е-книг. Возможно, ограниченность количества доступных “в цифре” книг удерживает пока издательство от широкой рекламы в СМИ… Ждём-с…

Снова “мы пойдём своим путём”?

Опубликовано 24 мая 2011

Любимое развлечение России всегда было “мы пойдём своим путём”. И Россия раз за разом доказывала человечеству (и себе), что своим путём идти не следовало. Весь мир идёт по простому и ясному пути свободных лицензий (типа Creative Commons). А России предлагается идти по сложному (не имеющему аналогов в мировой практике и, следовательно, неизбежно приводящему к нежелательным последствиям – такой сложный механизм при отсутствии опыта “наступания на грабли” просто нельзя внедрить без эксцессов исполнения) механизму «самоограничения права».

Подробное описание сути предложений и ожидаемых эксцессов исполнения описали CNews (В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям):

Трехчасовое обсуждение состоялась 19 мая в помещении Торгово-промышленной палаты РФ. Предметом обсуждения были предлагаемые изменения в Гражданский кодекс (п. 6 ст. 1233), в основе которых лежит идея о том, что квалификация свободных лицензий в качестве договоров в условиях российского законодательства чревата массой трудностей. Поэтому, по мнению авторов поправок, более простым способом является создание альтернативного механизма «самоограничения права», позволяющего правообладателю в одностор… полный текст

Источник: CNews

_________________________

В комментариях в ЖЖ появились ссылки:

а) на мнение участника обсуждения (Опять “хотят как лучше”…)

б) на материалы эксперта (два текста от Савельева – Савельев Александр,

кандидат юридических наук, магистр частного права, юрисконсульт компании IBM (Россия))

http://privlaw.ru/files/o_proektah.doc

http://privlaw.ru/files/kommentarii.pdf

Нелицензионный контент как тенденция

Опубликовано 23 мая 2011

Многие адепты копирайта уверяют, что Россия (как это знакомо) – это особая страна, в которой все “не как у всех”. В цивилизованных, мол, странах народ законопослушный и не может нарушать копирайт. Поэтому там (в США, UK, остальных “Европах”) процветает издание книг в цифровой форме, ибо там не существует желания получить доступ к халявному контенту, да и источников такого контента там нет. А, мол, в России – одно ворьё. Никакой другой контент, кроме нелицензионного спросом не пользуется. Публика готова неделю потерять, но найти и бесплатно скачать нелицензионный контент (даже рискуя “подцепить” трояна). Вот поэтому в России правообладатели вообще не выкладывают контент в законный (в т.ч. в платный) доступ и пишут первым лицам “слезные петиции” о том, что пока “народ” не поменяют на честный они не будут выкладывать контент, но будут требовать наказания тех, кто воспользовался тем контентом, который выложили вместо того, чтобы выходить на митинги в защиту копирайта…

Понятно, что всё это не так. Напомню, что торренты – не российское изобретение, что информация о наказании “домохозяек” за злостное скачивание контента постоянно идут как раз с цивилизованного “Запада”. Когда-то (когда “Горбушка”, как всероссийский центр дешёвой продажи контрафактного контента функционировала открыта) иностранцы “пёрли” с “Горбушки” дешёвый (и качественный) контрафакт ящиками. И не потому, что они такие плохие, а только потому, что у них была такая возможность

И всегда, когда есть возможность просто получить “халяву” выясняется, что”цивилизованные” ничем не отличаются от “диких”. В подтверждение этого тезиса рискну целиком процитировать материал Pro-books (29% владельцев ридеров в Британии скачивают «пиратские» книги), где (как обычно,без явной ссылки на первоисточник) сказано:

И всегда, когда есть возможность просто получить “халяву” выясняется, что”цивилизованные” ничем не отличаются от “диких”. В подтверждение этого тезиса рискну целиком процитировать материал Pro-books (29% владельцев ридеров в Британии скачивают «пиратские» книги), где (как обычно,без явной ссылки на первоисточник) сказано:

Исследователи выяснили, что распространение букридеров и «планшетников» среди британских пользователей поспособствовало росту популярности нелицензионного контента.

Как сообщает газета The Financial Times, консалтинговая компания Entertainment Media Research в рамках ежегодного исследования провела онлайн-опрос 1 959 респондентов, пытаясь выяснить их лояльность по отношению к «пиратству». Картина в целом получилась такая, что, по мнению экспертов, британским издателям стоит серьезно обеспокоиться. Чтение книг в цифровом формате действительно стало распространяться все активнее на протяжении последнего полугода. Только вот 29% владельцев букридеров предпочитают скачивать нелицензионный контент, среди же обладателей планшетных компьютеров таковых и вовсе 36%. Четверть опрошенных честно признались в том, что собираются читать «пиратские» книги в будущем, но такой результат, разумеется, не означает, что остальные одумаются и перестанут нарушать копирайт.

Примечателен тот факт, что ряды «пиратствующих» постепенно пополняются такими группами читательской аудитории, которые участники книжного рынка считали как раз достаточно благонадежными. Так, например, выяснилось, что одна из восьми женщин старше 35 лет среди тех, кто имеет устройство для чтения цифровых книг, скачивает нелегальные книги. Для сравнения – загрузкой нелегального музыкального контента занимается лишь каждая двадцатая пользовательница этого возраста.

«Даром – это очень заманчивое предложение», – прокомментировал результаты опроса Саймон Бэггс (Simon Baggs), партнер юридической компании Wiggin, по заказу которой проводилось исследование. Он посоветовал издателям активизировать борьбу с пиратством. Эксперты вспомнили недавние слова Ричарда Моллета (Richard Mollet), возглавляющего Ассоциацию издателей Великобритании, о том, что быстрый рост продаж электронных книг был бы невозможен без гибкой системы законов об авторском праве, и отметили, что, возможно, на законодательные инициативы последних лет не стоит так уж полагаться.

Склонность публики к халяве не мешает тому, что растущие продажи е-книг успешно компенсируют падающие продажи книг печатных. И, думается, главных причин здесь немного, но они очевидны:

- Лицензионная альтернатива контрафакту всегда есть

- Лицензионная альтернатива доступна быстрее и проще, чем нелицензионная и оплата невелика (и цена имеет тенденцию падать при росте доли роялти автора в цене) производится быстро и просто

- Лицензионная альтернатива гарантирована по качеству (точнее соответствует первоисточнику, нет пропусков, искажений, добавлений вполне возможных в нелицензионных версиях)

При соблюдении этих условий нормальный, ленивый читатель всегда готов платить посильную (соотносительно с его доходами) цену за лицензионный контент. Во всяком случае, доля платящих будет достаточно высока, чтобы генерировать достаточный для автора поток роялти за ранее написанную книгу в то время, пока автор пишет следующую

Комментарии к записи Нелицензионный контент как тенденция отключены