Судьбу е-учебников определят к сентябрю

Опубликовано 17 июня 2012

Pro-books (Минобрнауки к сентябрю решит судьбу школьных букридеров), как всегда без ссылки на первоисточник, сообщили (цитирую целиком):

К началу нового учебного года Министерство образования и науки РФ собирается подвести итоги эксперимента по внедрению школьных электронных учебников и решить их дальнейшую судьбу.

Министерство образования и науки планирует летом подвести итоги эксперимента по внедрению школьных электронных учебников и решить вопрос об их дальнейшем распространении в российских школах. Об этом сообщил на заседании по итогам учебного года министр образования Дмитрий Ливанов.

«Мы начали в уходящем учебном году эксперимент по внедрению электронных учебников. Мы проведем в июле – августе анализ результатов этого эксперимента, посмотрим, насколько эти учебники востребованы учителями и детьми, насколько они удобны, насколько они устойчивы к различным воздействиям, которые дети на них естественным образом оказывают», — приводит слова Ливанова РИА Новости.

По сообщению министра образования, по итогам этой работы ведомством будет принято решение о расширении применения электронных учебников в российских школах.

Государственный эксперимент «Интерактивный мультимедийный электронный учебник» проводился с 1 сентября 2011 года — в 25 российских школах вместо классических учебников стали использовать электронные планшеты. К участию в эксперименте были допущены «читалки» сразу нескольких производителей: PocketBook, Intel, «Азбука», «Эктако» и Plastic Logic. При этом электронный учебник Plastic Logic (получивший неофициальное название «планшетник Чубайса») считался фаворитом среди прочих, поскольку активно продвигался корпорацией «Роснано», выделившей Plastic Logic инвестиции на строительство завода в Зеленограде. Однако в середине мая компания Plastic Logic неожиданно объявила о смене стратегии и заморозке строительства завода в России, тем самым выйдя из проекта.

Какая компания в итоге будет поставлять электронные учебники в российские школы, станет известно только в конце 2012 года, по итогам рассмотрения Минобрнауки результатов эксперимента и проведения тендера. С другой стороны, резкая смена стратегии Plastic Logic, а также некоторые комментарии представителей «Роснано» позволяют предположить, что эксперимент с электронными учебниками может быть признан несвоевременным и неудавшимся.

Министр образования у нас новый и отношения с издателями (за государственный счёт) учебников для школ он выстраивает заново. Конечно, лобби издателей печатных копий очень сильно. Да и убытки они при переходе школ на е-учебники понесут огромные. И та выгода, которую может получить государство при переходе учебных пособий “в цифру”, издателей не волнует. Это авторы учебников ничего не потеряют (и даже могут приобрести) поскольку при электронном издании (за те же деньги издадут больше изданий за счёт экономии на издержках тиражирования) гонорарный фонд вырастет. А вот типографская компонента заказы может потерять. Так что остаётся только ждать результата подковёрной борьбы

Кошмары могут сбываться

Опубликовано 16 июня 2012

Начну с благостной картинки, найденной в RusDemotivator:

Мне (и тем, кто одновременно со мной жил при советской библиотечной системе) это кажется и нормальным и единственно возможным. Но такой подход к праву граждан на доступ к информации и о роли библиотек как гаранта осуществления этого права (включая предоставление канала и технологии доступа) нравится далеко не всем. Недаром конференция Крым-2012 в качестве одного из основных результатов приняла документ (Крымская Декларация Открытого Доступа), который я приведу целиком:

8 июня 2012 г. Судак, Автономная Республика Крым

“Призрак бродит по Европе”.

Призрак Открытого Доступа.

Мы, участники 19-й Международной Конференции “Крым 2012: Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса” – важнейшего мирового профессионального форума для библиотекарей и издателей, исследователей и преподавателей, музейных и архивных работников, представителей бизнеса, права, учреждений науки, культуры и образования, поддерживая Инициативу Открытого Доступа и принципы свободы доступа к информации, заявляем

Открытый доступ к научной информации – основа современного Информационного Общества и Общества Знаний, развития науки, образования, культуры в глобальном мире.

Открытый доступ к научной информации, как важнейшее условие интеграции в мировое академическое сообщество, особенно актуальна для ученых развивающихся стран и новых независимых государств, где длительное время существовали и продолжают существовать информационные барьеры.

Мы с тревогой констатируем факты ограниченного доступа к научной информации через библиотеки в связи с дороговизной научной литературы, особенно научных журналов, и невозможностью покупать и подписывать все необходимое пользователям.

Мы с тревогой констатируем факты ограниченного распространения результатов научных исследований при традиционной модели научной коммуникации, в особенности в странах новых независимых государств.

Мы уверены в том, что модель Отрытого Доступа (через создание и использование открытых научных журналов и институционных и тематических репозитариев) – не только успешный путь научной коммуникации, но и важнейшее условие повышения научной, социальной и экономической значимости научных исследований, развития коллаборационных исследований, интеграции мирового академического сообщества.

Мы поддерживаем известные инициативы и международные проекты Открытого Доступа: в особенности, Будапештскую и Берлинскую декларации, заявления IFLA, коалиции SPARC, ассоциаций и программ LIBER, EiFL, COAR, OASPA, Ассоциации Европейских университетов и др.

Мы обращаемся к исследователям всех стран с призывом размещать результаты своих исследований (статей, отчетов, диссертаций и т.д.) в открытых научных журналах и институционных или тематических репозитариях.

Мы обращаемся к университетам и другим исследовательским институтам с призывом развивать институционные политики и стратегии открытого доступа к полным текстам рецензированных научных результатов (через открытые научные журналы и институционные репозитарии); содействовать свободному использованию такой информации для научной и академической деятельности.

Мы обращаемся к издательствам академических журналов относиться с уважением к правам автора и не препятствовать размещению учеными в открытом доступе их постпринтов без ограничений или с минимальным периодом эмбарго.

Мы обращаемся к библиотекам с призывом популяризировать открытый доступ среди пользователей. Университетским и академическим библиотекам инициировать создание и развитие институционных и тематических репозитариев как источников обеспечения открытого доступа к научным материалам и содействия повышению престижа университета или научного сообщества, обеспечения архивирования и сохранности научных публикаций, гарантии их неизменности. Публичным библиотекам обеспечивать профессиональный поиск научной информации в открытом доступе, инициировать создание репозитариев местных общин. При создании репозитариев учитывать лучший международный опыт, интероперабельность, совместимость с OAIPMH-протоколами.

Мы предлагаем создать в качестве одного из возможных шагов Крымский репозиторий Открытого доступа с использованием потенциала Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Национального Университета “Киево-Могилянская Академия” и Крымского республиканского учреждения “Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко”. Включить в его состав не только труды всех Крымских конференций, но и публикации всех желающих участников Крымской конференции.

Когда-то (в прошлом тысячелетии) я очень смеялся над футурологическим материалом Столмена (Право прочесть):

Ричард Столмен

Эта статья появилась в февральском (1997 года) выпуске Communications of the ACM (том 40, номер 2).

Из Дороги к Тихо, сборника статей о событиях, предшествовавших Лунной революции, опубликованного в Луна-Сити в 2096 году.

Для Дана Хeлберта дорога к Тихо началась в училище — когда Мелисса Ленц попросила одолжить ей его компьютер. Ее компьютер сломался, и если бы она не смогла найти другой, она завалила бы свою курсовую работу. Она не осмеливалась просить никого, кроме Дана.

Это поставило Дана перед дилеммой. Ему необходимо было помочь ей — но если бы он одолжил ей свой компьютер, она могла бы прочесть его книги. Даже если забыть тот факт, что ты мог попасть на много лет в тюрьму за то, что дал читать свои книги кому-то еще, уже сама идея поначалу приводила его в ужас. Его, как и всех, с начальной школы учили, что обмениваться книгами гадко и противно — так делают только пираты.

А шанс, что SPA — Служба охраны программного обеспечения — не сумеет поймать его, был невелик. На занятиях по программированию Дан узнал, что в каждой книге есть средство контроля авторских прав, которое докладывает в Лицензионный центр, когда ее читали, где и кто. (Они пользовались этими сведениями, чтобы отлавливать читающих пиратов, а также чтобы продавать данные о личных интересах магазинам.) Как только его компьютер подключили бы к сети, Лицензионный центр узнал бы об этом. Он как владелец компьютера получил бы самое строгое наказание — за то, что не побеспокоился предотвратить преступление.

Конечно, Мелисса не обязательно собиралась читать его книги. Возможно, компьютер был нужен ей только для того, чтобы написать курсовую. Но Дан знал, что ее семья небогата, и она едва могла оплатить обучение, не говоря уже о плате за чтение. Может быть, его книги были для нее последней возможностью получить образование. Он понимал ее положение; ему самому пришлось залезть в долги, чтобы оплатить все научные статьи, которые он читал. (Десять процентов этих денег переводилось ученым, которые писали эти статьи; поскольку Дан метил в ученые, он мог надеяться, что его собственные научные статьи, если на них будут часто ссылаться, принесут достаточно денег, чтобы вернуть долг.)

Впоследствии Дан узнал, что было время, когда любой мог зайти в библиотеку и почитать статьи в журналах и даже книги, и за это не приходилось платить. Существовали независимые ученые, которые читали тысячи страниц без государственных субсидий на библиотеки. Но в девяностых годах XX века как коммерческие, так и некоммерческие издания начали взимать плату за доступ. К 2047 году публичные библиотеки со свободным доступом к научной литературе стали смутным воспоминанием.

Конечно, были способы обойти SPA и Лицензионный центр. Они сами были незаконны. У Дана был сокурсник по программированию, Френк Мартуччи, который достал запрещенное средство отладки и применял его для обхода программы контроля авторских прав, когда читал книги. Но он рассказал об этом слишком многим знакомым, и один из них сдал его в SPA за вознаграждение (когда студент попал в глубокую долговую яму, его легко подбить на предательство). В 2047 году Френк сидел в тюрьме — не за пиратское чтение, а за то, что у него был отладчик.

Позднее Дан узнал, что было время, когда средства отладки могли быть у любого. Были даже свободные средства отладки, которые можно было получить на компакт-диске или по сети. Но обычные пользователи начали применять их для обхода средств контроля авторских прав, и в конце концов суд постановил, что это стало их основным применением в реальной практике. Это значило, что они незаконны; тех, кто разрабатывал отладчики, отправили в тюрьму.

Программисты, конечно, по-прежнему нуждались в средствах отладки, но в 2047 году поставщики отладчиков распространяли только нумерованные копии и только для официально лицензированных и связанных обязательствами программистов. Отладчик, которым Дан пользовался на занятиях по программированию, держали в специальном окружении, так что им можно было пользоваться только для учебных упражнений.

Можно было также обойти средства контроля авторских прав, установив измененное ядро системы. Дан со временем узнал о свободных ядрах, даже целых свободных операционных системах, которые существовали на рубеже веков. Но они были не только незаконны, как отладчики — их нельзя было установить, даже если они у тебя были, если ты не знал пароля администратора для своего компьютера. А его ты не узнал бы ни от ФБР, ни от службы поддержки Microsoft.

Дан пришел к заключению, что он просто не мог одолжить свой компьютер Мелиссе. Но он не мог отказать ей в помощи, потому что он любил ее. Каждый раз, когда он говорил с ней, он переполнялся восторгом. А раз она попросила о помощи именно его, это могло означать, что и она его любит.

Дан разрешил дилемму, сделав нечто еще более немыслимое: он одолжил ей компьютер и сказал ей свой пароль. Таким образом, если бы Мелисса стала читать его книги, Лицензионный центр подумал бы, что их читает он. Это тоже было преступлением, но SPA не узнал бы об этом автоматически. Они узнали бы, только если бы Мелисса донесла на него.

Конечно, если бы в училище когда-нибудь узнали, что он дал Мелиссе свой пароль, двери училища закрылись бы перед обоими, независимо от того, для чего она использовала пароль. По правилам училища любое вмешательство в их средства контроля пользования компьютерами студентов было основанием для дисциплинарных мер. Неважно, нанес ли ты какой-нибудь вред — нарушением было то, что ты затруднил администраторам проверку твоего поведения. Они считали это признаком того, что ты совершал какие-то другие запрещенные действия, и их не очень интересовало, какие именно.

Студентов обычно не исключали за это — во всяком случае, буквально за это. Вместо этого им закрывали доступ к вычислительным системам училища, а без этого было совершенно невозможно продолжать любые занятия.

Впоследствии Дан узнал, что такого рода правила появились в учебных заведениях в восьмидесятых годах XX века, когда студенты стали широко пользоваться компьютерами. До этого учебные заведения подходили к дисциплине студентов по-другому: они наказывали за то, что было вредно, а не за то, что просто вызывало подозрения.

Мелисса не донесла на Дана в SPA. Его решение помочь ей привело к тому, что они поженились, а также поставило перед ними вопрос о том, что им в детстве говорили о пиратстве. Супруги стали читать об истории авторского права, о Советском Союзе с его запретами на копирование и даже о первоначальной Конституции Соединенных Штатов. Они переехали на Луну, где они нашли других людей, которые тоже улетели туда, чтобы длинные руки SPA не могли их достать. Когда в 2062 году началось восстание в Тихо, всеобщее право прочесть быстро стало одной из его основных целей.

Кого интересуют комментарии автора к статье с примерами и ссылками на нынешние законы – пройдите по ссылке и прочитайте их после статьи (это не менее интересно). Довольно долго подобные статьи казались мне кошмарами воспалённого мозга людей “подвинутых” на свободе доступа. Однако, как выяснилось, кошмары умных людей имеют дурную привычку сбываться. Вот, например, TorrentFreak 10 июня 2012 опубликовал материал (Anti-Piracy Patent Stops Students From Sharing Textbooks). Его перевел Андрей Реуцкий и опубликовал как (Антипиратский патент запретит студентам обмениваться учебниками). Я его с благодарностью процитирую целиком:

Новый патент, выданный на этой неделе, запретит студентам обмениваться учебниками, как через Интернет, так и вне сети. Патент выдан профессору экономики Джозефу Генри Фогелю (Joseph Henry Vogel), который надеется найти ему применение не столь в академических кругах, как в издательском деле. Согласно его идее, студенты смогут пройти курс лекций только после покупки специального онлайн кода доступа, который даст им право на пользование учебником. Отсутствие кода доступа может стать причиной низкой итоговой оценки. И все это в интересах науки.

На протяжении веков студенты делились друг с другом учебниками, но новый патент остановит это «безобразие».

Патент на изобретение был выдан профессору экономики Джозефу Генри Фогелю. Он считает, что пиратство, одалживание и перепродажа книг вредит издательскому делу.

«Профессора все чаще закрывают глаза, когда студенты появляются в аудитории с ксерокопиями страниц. Некоторые способствуют пиратству путем размещения текстов в холе библиотеки, где их можно сфотографировать», пишет Фогель.

В результате издательства получают меньше прибыли, а, следовательно, меньше преподавателей, таких, как он сам, могут опубликовать свои работы. Но Идея, которая посетила Фогеля, поможет решить все проблемы.

Идея проста. В рамках курса студенты должны общаться на форуме, что будет учитываться при получении ими итоговой оценки. Чтобы зайти на форум, студенту нужен будет специальный код, который он сможет получить только при покупке соответствующего учебника.

Студенты, которые не совершат покупку учебника, не смогут участвовать в обсуждениях на форуме, а значит, получат заниженную оценку.

Система гарантирует, что студенты не смогут пройти курс по пиратскому учебнику, коих сейчас десятки тысяч в сети Интернет. Поход в библиотеку или одалживание книги в библиотеке, не говоря уже о покупке учебника у студентов старших курсов, не допускается.

Конечно, студенты смогут пользоваться подержанными книгами, но им все равно придется покупать код доступа по сниженной цене. Это значит, что издатели смогут получить дополнительную прибыль за книгу, которая, по сути, была продана всего один раз.

Разумеется, издательства рады поживиться за счет студентов. Лондонское издательство Anthem Press уже заинтересовалось идеей Фогеля, а президент Ассоциации американских издателей полностью ее поддерживает.

Хотя на первый взгляд идея может показаться насыщенной благими намерениями, но сторонники свободной информации считают ее утопичной. По крайней мере, в отношении сети Интернет, которая должна облегчать студентам поиск информации, а не скрывать ее или делать информацию недоступной.

Хотя понятно, что издатели хотят остановить пиратство, это не служит оправданием того, что не такие уж богатые студенты не смогут взять учебник из библиотеки или одолжить его у приятеля.

Возможно, лучше подойти к проблеме с другой стороны? Разве не намного лучше стремиться сделать знания более доступными, а не ограничивать их получение еще сильнее?

Возможно первоисточником был (habrahabr)

Я, по наивности, считал, что “для заработка” пишут профессиональные авторы, для которых это – основной источник средств к существованию. А научную и образовательную литературу пишут для того, чтобы она была максимально доступной и обеспечивала максимальный эффект для экономики за счёт того, что все, кто мог бы воспользоваться этой информацией, ею воспользуются и результат их деятельности станет максимально эффективным. Как следствие (это я так считал по наивности), написание подобной книги – деяние статусное и затраты автора компенсируются повышением его статуса (в результате чего он получает лучшее финансирование своих исследований и более высокую зарплату). Недаром в США (и не только там) обязательным условием предоставления гранта является, как правило, публикация результатов под свободной лицензией, чтобы максимальное число людей смогли ими воспользоваться для своего блага и для блага экономики…

Выясняется, что это не так и что основная задача и авторов пишущих образовательные и научные книги и учебных заведений – борьба за максимальную эффективность функционирования издательств.

Ещё несколько дней назад я (пост от 13 июня 2012 “е-библиотеки на конференции Крым-2012“) позволял себе иронизировать над проектами изменений в ГК-IV, которые позволят библиотекам (пусть на кошмарно неудобных условиях) оцифровывать и предоставлять бесплатный доступ к произведениям образовательной и научной тематики в режиме ЧЗ в помещении библиотеки. Да и Крымский манифест (с которого начался данный пост) вызывал, скорее, улыбку. Но сегодня мне не хочется улыбаться. Да, конечно, предлагаемая технология разрешена общедоступным библиотекам (и не разрешена ВУЗовским, для которых она необходима в первую очередь). Да, конечно, “изящество” предлагаемой технологии удивительно напоминает бородатый анекдот про советский метод вырезания гланд (“через жопу задний проход автогеном”), но появится (наконец-то) пусть кошмарно неудобный, но технически реализуемый способ обеспечить бесплатный доступ пользователей к научной и образовательной литературе. Понятно, что при падении тиражей такой литературы и при (фактически) неработающих книгопроводящих путях обеспечить такой доступ с помощью печатных копий технически невозможно и вся надежда только на грядущие положительные изменения в копирайтном законодательстве, которые всего через 2-3 года всерьёз улучшат доступность необходимой литературы.

Неясно, правда, есть ли у экономики РФ нужный запас прочности, который позволит столько ждать… Но, даже если сейчас начать прорабатывать прорывной законопроект, то и ему нужны годы на разработку и годы до положительных результатов… Что делать, это ведь избранные нами законодатели не смогли согласовать вменяемую технологию, которая позволила бы обеспечить эффективную технологию бесплатного (для пользователей) обслуживания с использованием современных, в т.ч. цифровых, технологий. К сожалению, оппозиция не предлагает вменяемых путей решения данной проблемы. Более того, желание оппозиционеров доказывать свою либеральность (в т.ч. приверженность старинным копирайтных законам и ненависть к “злобным пиратам”, покушающихся на эти законы) может только добавить копирайтных благоглупостей в программы оппозиции и в те законы, которые она примет (если окажется у власти)… Так что будем надеяться на то, что до сентября (когда желаемые поправки могут быть приняты в приемлемой формулировке) оппозиция будет “на каникулах” и не сумеет изуродовать законопроект

Микрософт готовит (или не готовит)

Опубликовано 15 июня 2012

Микрософт объявил о мероприятии. И это, пожалуй, всё. что известно достоверно. Атмосферой секретности окутано и само проводимое 18 июня мероприятие – до настоящего момента неизвестно точное место его проведения (в приглашении указан лишь город – Лос-Анджелес и время – 15:30).

Однако эксперты, естественно, предположили, что на мероприятии покажут нечто и, конечно, ОНО будет “убивцем”. [email protected] собрала слухи вокруг мысли о том, что (Microsoft, возможно, готовит собственный планшет). Остался пустяк – выяснить “убивцем” ЧЕГО этот планшет будет.

Сравнивая “вылизанную” iOS c продуманным интерфейсом и ПО без глюков с “перманентно сырым” ПО с эклектическим интерфейсом и глючным ПО от M$ трудно представить, что это “Убивец iPad”

Сравнивая “прожорливость” микромягкого ПО в отношении используемых ресурсов с “вменяемым апетитом” Android трудно представить, что это будет конкурент ожидаемому планшету Google с диагональю экрана 7″. Никакие процессоры Arm (какое бы количество ядер не было задействовано) не способны (в паре с Windows 8) обеспечить конкуренцию бюджетному планшету с Android 4 (они сегодня упали в цене ниже $200). Слишком много ресурсов слишком быстро сожрут батарею любой ёмкости…

Понятно, что M$ может, как когда-то в борьбе с Palm, попытаться устроить гонку тактико-технических характеристик с завываниями про “Одна ОС и на стационарном ПК и на мобильных устройствах”. Однако, Google уже далеко не стартап и рекламные бюджеты у него намного мощнее, чем у Palm. Да и сетевое сообщество, надеюсь, поумнело с тех пор и понимает, что “Одна ОС и на ПК и на планшете” означает ОС, которая плохо работает и на ПК и на планшете. Да и осознание того нехитрого факта, что новая микромягкая ОС остаётся сырой минимум полтора-два года (Vista, к сожалению, так и не смогла выйти из этой стадии), думаю убережёт даже фанатов Microsoft от использования новой ОС.

е-библиотеки на конференции “Крым-2012”

Опубликовано 13 июня 2012

См. на сайте ассоциации электронных библиотек (Секция “Электронные библиотеки” на Девятнадцатой международной конференции “Крым-2012”). Цитирую целиком:

5 июня 2012 года в рамках конференции “Крым–2012” при поддержке Российской государственной библиотеки была проведена секция “Электронные библиотеки”. Участниками мероприятия стали эксперты в области электронных библиотек и коллекций, авторского права, новых информационных технологий, программного обеспечения для электронных библиотек, издатели, агрегаторы литературы, представители библиотек вузов и др.

Председательствовали на секции:

Вислый А.И., генеральный директор Российской государственной библиотеки;

Кулиш О.Н., заместитель генерального директора по библиотечной работе и автоматизации Российской национальной библиотеки;

Груздев И.А., заместитель генерального директора по информатизации Российской государственной библиотеки;

Авдеева Н.В., начальник Управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки.

Программа докладов:

1. Электронные и традиционные библиотеки: мифы и реальность

Вислый А.И., Российская государственная библиотека, Москва, Россия

2. Электронные ресурсы для науки, образования, просвещения: проблема выбора

Кулиш О.Н., Российская национальная библиотека, С.-Петербург, Россия

3. Социально-культурная значимость проекта «Электронная библиотека диссертаций РГБ»

Авдеева Н.В., Никулина О.В., Российская государственная библиотека, Москва, Россия

4. Стратегия развития информатизации в РНБ

Шорин О.Н., Российская национальная библиотека, С.-Петербург, Россия

5. Региональные центры Президентской библиотеки как интеграторы библиотечных, архивных и музейных ресурсов

Грузнова Е.Б., Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, С.-Петербург, Россия

6. Научная электронная библиотека России: новые направления развития

Колосов К.А., Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Москва, Россия

7. Цифровая библиотека и портал GetInfo

Елена Роскоу (Elena Roscoe), Немецкая национальная научно-техническая библиотека / Библиотека университета Ганновера, Ганновер, Германия

10. Цифровые образовательные ресурсы в Исторической библиотеке

Филиппова М.О., Государственная публичная историческая библиотека России, Москва, Россия

11. Использование открытого программного кода для формирования электронных библиотек вузов Беларуси

Лапо П.М., Василевич А.Н., Сенько М.В., Скалабан А.В., Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета, Научная библиотека Белорусского национального технического университета, Минск, Беларусь

12. Решения Хеrox для электронных библиотек и архивов

Коновалов Л.В., Компания «Ксерокс (СНГ)», Москва, Россия

13. Электронная библиотека ELSEVIER

Соболев В.А., Издательство «Эльзевир» (S&T), Москва, Россия

14. Электронные книги от EBSCO

Соколов А.В., Компания EBSCO Publishing, Минск, Беларусь

15. Электронные версии периодических изданий: Плюсы и минусы замены «печатной» подписки «электронной»

Ушанова М.В., Компания «ИВИС», Москва, Россия

16. Издательства Oxford University Press – поддержка электронных библиотек

Мажена Гиерс-Фидлер (Marzena Giers-Fidler), Издательство Oxford University Press, Оксфорд, Великобритания

17. Формирование электронно-библиотечных систем (ЭБС) и проблемы качества контента

Прудников В.М., Группа компаний «ИНФРА-М», Москва, Россия

18. Электронный архив национальной периодики: современный этап развития

Сакович О.В., Национальная библиотека Беларуси, Минск, Беларусь

19. Организация системы навигации и доступа к контенту Донской электронной библиотеки

Вершинин О.А., Донская государственная публичная библиотека, Ростов-на-Дону, Россия

20. Технология обеспечения доступа к материалам на отчуждаемых носителях с соблюдением ограничений, накладываемых владельцем материала

Петров А.О., Фирма «АС», Москва, Россия

Велась трансляция секции и выложены видеоролики:

видеозаписи | 02:04:51

Вторая часть видеозаписи | 56:23

Третья часть видеозаписи | 01:47:58

Четвертая часть видеозаписи | 56:41

Есть Возможность скачать ролики в формате wmv.

Пока посмотрел только первый ролик (св. 2 часов). Там более всего заинтересовал первый доклад (А. И. Вислого). Там была информация о том, какие изменения планируется внести в копирайтные разделы ГК-IV. Речь идёт о разрешении общедоступным библиотекам (библиотеки ВУЗов сюда не относятся) бесплатно (без выплат правообладателям) оцифровывать книги НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ тематики и бесплатно предоставлять доступ к ним в режиме ЧЗ (обеспечивая невозможность “выноса” цифровой копии с территории библиотеки). Обмен оцифрованным и координация оцифровки не просматриваются. Понятно, что мелкие библиотеки (от бедности) будут параллельно оцифровывать одни и те же книги. Более или менее полные коллекции будут у трех национальных библиотек (РГБ, РНБ и ПБ). Поскольку абонемент е-книг, по прежнему, запрещён, то те библиотеки, что побогаче (и библиотеки ВУзов) купят у национальных библиотек право работы в режиме удалённого ЧЗ (У “Ленинки”, если не ошибаюсь, доступ на 10 рабочих мест стоит 100 тысяч рублей в год). Через 2-3 года оцифровки в режиме ЧЗ станут доступны (бесплатно для пользователей библиотек) порядка 100 тысяч наименований книг, повторю, НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ тематики. Хорошо, если эти деньги можно сэкономить на комплектовании ЧЗ. Понятно, что прочие разделы фонда “в цифре” пока не предвидятся, но для библиотек тех территорий, где книгопроводящие пути книги указанной тематики “не проводят” (либо тираж маленький, либо “пути” отсутствуют или “забиты”) даже такой вариант – уже благо.

Я, правда, не вполне понял несколько вещей:

- Каковы будут критерии отнесения книг к этой самой “НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ”?

- Почему оцифровка производится без выплат АВТОРУ (и так сегодня произведения НАУЧНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ тематики издаются мизерными тиражами и автор, если и получает гонорар, то мизерный)? Не очень понятно, почему ничего не получает правообладатель (за печатную книгу для библиотеки он получает как за покупку), но автору надо платить (хотя бы символическую плату). Ну не может же быть целью такого решения желание возбудить у авторов и правообладателей стойкой ненависти к библиотекам…

Во всяком случае, если (как ожидается. осенью) законопроект с нужной поправкой пройдёт думу и будет подписан, то ещё пару лет спустя жить станет куда легче

Sony представила “правильный” iPodNano

Опубликовано 11 июня 2012

Уже несколько лет я (когда хочется “выпендриться”) ношу “Часы”, собранные из iPodNano (маленький такой “яблочный” плеер с прищепкой, которая позволяет крепить его к специальному ремешку и использовать, в т.ч., как “навороченные” часы с “яблочным” логотипом). И всё это время и сам высказывал мнение и от других слышал нехитрые мысли о том, что устройство такого форм-фактора интересно не столько само по себе. сколько в связке с более крупным устройством. На мой взгляд возможны два типа “связки”:

- Использование “часов” (соединяемых беспроводным интерфейсом со смартфоном) в качестве выносного индикатора к смартфону (информация о звонках, напоминания о событиях из календаря и т.п.). Понятно, что такие часы телефонного модуля иметь не должны (он уже есть у смартфона).

- Использование “часов” в качестве транзитной связи (беспроводная связь и WiFi роутер) для устройств собственного выхода в телефонные сети не имеющих (iPodTouch, iPad без связного модуля). Понятно, что такие часы имеют собственный телефонный номер и вполне могут использоваться в качестве простого телефона (весь интеллект может быть в партнёрском устройстве – планшете). В пределе и ведение списка контактов и отправка СМС вполне можно осуществлять с планшета

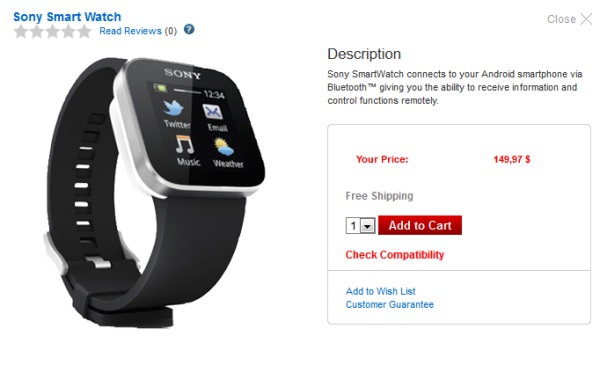

Недавно Sony выпустила устройство, обеспечивающее связку по 1 варианту и не только (показала его на CES-2012), но и (Часы Sony SmartWatch вышли в продажу в США)

Описание было такое 9цитирую целиком):

Один из крупнейших операторов сотовой связи США Verizon Wireless начал продажу часов SmartWatch от Sony. Напомним, что представлены миру эти часы были на выставке CES в январе.

Небольшое устройство на базе Android позволит вам легко отслеживать входящие звонки, сообщения и прочую информацию не доставая телефон. Более того, для небольшого экрана гаджета (диагональ 1,3 дюйма) уже адаптировано более 60 приложений.

Продажи новинки начались как в онлайн-магазине, так и в обычных магазинах компании. Стоимость новинки составит ни много ни мало $149.97, но перед покупкой стоит проверить совместим ли ваш смартфон с новинкой. Полный список совместимых устройств доступен в магазине Verizon.

Понятно, что основная задача таких “часов” – продвигать “родной” смартфон от Sony в качестве технологического аксессуара… Огорчает, конечно, что эту очевидную идею реализовала не Apple (на отсутствовавших возможностях устройств которой и родилась сама идея), но у Apple, на мой взгляд, не всё потеряно. Связка по второму варианту, как минимум, не менее интересна, а уж если удастся реализовать оба варианта в одном устройстве, то это был бы новый стандарт де факто и новый сектор рынка с многомиллионными продажами…

Не думаю, конечно, что данное устройство будет интересно как устройство для чтения (хотя Java-книги я успешно читал на телефоне с экраном 128х128 пикселей). А вот в качестве партнёра для такого устройства – очень даже…

В ролике показано и само устройство и средства разработки ПО для него (обычные Android-приложения под него не пойдут без доработки и есть смысл разработки специализированных предложений под малый экран и специфические функции)

________________

Upd 19 июля 2012

Устройство появилось в России по цене 4 Круб.

Комментарии к записи Sony представила “правильный” iPodNano отключены

Создание вторичных произведений НЕ ЗАПРЕЩЕНО

Опубликовано 11 июня 2012

Насколько я помню копирайтное законодательство, создание вторичных произведений (в т.ч. аннотирование и реферирование) не является нарушением копирайта, а сами вторичные произведения являются отдельным объектом копирайта. Трудно, конечно, сказать насколько собирание коллекций ЧУЖИХ вторичных произведений, их оцифровка и предоставление к ним свободного доступа являются нарушением. Более того, у многих вторичных произведений копирайт передан от автора к издателю и поиск владельца копирайта и заключение с ним договора на оцифровку и размещение – задача нетривиальная

Надо сказать, что спрос на краткие изложения литературных произведений есть и довольно устойчивый. Понятно, что тот, кому это нужно, другим способом ознакомиться с произведением просто не успевает и лучше если он ознакомится хотя бы с кратким изложением, чем не будет даже представления иметь о произведении. Понятно, что этика требует сопроводить краткое изложение ссылкой на полный текст. У Бабеля (расстрелян в 1940 году) произведения уже стали общественным достоянием и ссылка на их полный текст (в бесплатном доступе) не является нарушением, а у Пьюзо (умер в 1999 году) до перехода его книг в общественное достояние ещё много десятилетий и ссылка на полный текст (в бесплатном доступе) является нарушением. Неясно, правда, как быть если в iMobilko есть только (биография) писателя, а в Litres (Марио Пьюзо) представлен только поздними книгами, а “Крёстный отец” и “Сицилиец” отсутствуют. С точки зрения закона это не является причиной разрешить ссылку на бесплатный доступ к книге “Крёстный отец”, хотя, конечно, моральные основания для такой ссылки есть и любой педагог будет только ЗА если ученик сможет после краткого изложения ознакомиться с полным текстом. Педагог, понятно, будет думать о педагогической пользе и на копирайтные благоглупости “забьёт с присвистом”, тем более, что книгопроводящие сети печатные книги “не проводят” (малые тиражи и сами книгопроводящие сети не работают) и “Крёстный отец” (за пределами нескольких городов) в печатном виде в продаже отсутствует, а в библиотеке (если есть вообще) существует в унизительно малом количестве экземпляров старых изданий.

После такого теоретического предисловия рискну представить мнение коллектива “Шесть кадров”

и соответствующий ресурс

(БРИФЛИ) – библиотеку кратких изложений классических произведений. Произведения даны в алфавите авторов. Создатель ресурса – Алексей Скрипник. В разделе (о проекте) он пишет (цитирую):

(БРИФЛИ) – библиотеку кратких изложений классических произведений. Произведения даны в алфавите авторов. Создатель ресурса – Алексей Скрипник. В разделе (о проекте) он пишет (цитирую):

Появился «Брифли» в 2003 году. Из пары страничек на бесплатном хостинге вырос сайт с базой из полутора тысяч пересказов. Большинство текстов я взял из книг, остальные прислали читатели.

и благодарит “подельников” (цитирую):

Спасибо Сергею Пашину, Илье Лаврову, Ване Пахомову и Маше Першко за помощь в работе над проектом.

Разной степени интеллигентности негативные отзывы об идее смотрите в том же разделе “О проекте” (пройдите по ссылке и прочтите сами).

Рекламы (банеров) на ресурсе я не обнаружил, хотя у всех произведений есть ссылки на продажи полных версий (в печатном и электронном виде).

Итак, посмотрим на примеры:

1. И. Бабель: Одесские рассказы: 1931

Краткое содержание сборника

Время чтения: 10–15 мин.

В оригинале — 80−100 мин.

Тут налицо законная ссылка на находящийся в общественном достоянии полный текст

2. М. Пьюзо: Крёстный отец: 1969

Краткое содержание романа

Время чтения: 10–15 мин.

В оригинале — 5−6 ч. [Похоже, время чтения в оригинале почти не сказывается на длину изложения]

Тут имеется незаконная, но морально оправданная ссылка на бесплатный доступ к нелицензионному полному тексту (легального полного текста, напомню, нет)

3. О. Генри: Вождь краснокожих

Краткое содержание рассказа

Время чтения: ~4 мин.

Ссылка на полный текст (хотя таковой и есть в сети в бесплатном и вполне легальном доступе – автор умер в 1910 году и его труды давно уже в общественном достоянии) отсутствует, но после пересказа среди ссылок на места покупки есть ссылка на Литрес, где “всего” за 20 рублей можно купить и скачать ОДИН РАССКАЗ автора, чьи произведения, напомню, давно уже находятся в общественном достоянии

И все три изложения (у каждого, напомню, СВОЙ автор) взяты из книги:

Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература XX века / Ред. и сост. В. И. Новиков. — М. : Олимп : ACT, 1997

Думаю, что копирайт в те времена мог быть только у издательства (авторы передавали его чтобы их издали). Навряд ли уже тогда передавались права на издания в цифровой форме и, как следствие, неясно даже с кем заключать договор на право оцифровки и предоставления бесплатного доступа (со ссылками на места легальных продаж). И очень я сомневаюсь, что ресурс урегулировал копирайтные проблемы на публикуемые вторичные произведения (краткие изложения содержания книг)…

Так что, пока за ресурсом “не пришли” – пользуйтесь на здоровье…

Цветная электронная бумага от Fuji Xerox

Опубликовано 10 июня 2012

Tech-on (Fuji Xerox Prototypes E-paper Without Using Color Filter) сообщил о стздании прототипа цветной е-бумаги, которая (в отличии от существующих вариантов) не использует цветные фильтры. Иллюстрации:

Два взгляда на будущее библиотек Москвы

Опубликовано 10 июня 2012

Вот как будущее библиотек Москвы описывает МК. Он считает, что (Библиотеки будут похожи на интернет-кафе). Гляжу я на это и не представляю как они это будут делать (точнее, кто же им разрешит). Вот посмотрите (цитирую целиком):

В будущем предполагается оцифровать в библиотеках все книги и создать электронные архивы

Превратить библиотеки в настоящие медиацентры — с зоной Wi-Fi, единым книжным каталогом и услугой заказа книг через Интернет — собираются власти Москвы в ближайшее время.

Как рассказали «МК» в Департаменте культуры столицы, возрождать былую популярность библиотек чиновники будут постепенно. В этом году начнут реорганизацию 5 центральных библиотек города и 10 окружных. Задача — не просто оборудовать читальни новыми мощными компьютерами, ноутбуками и сканерами. В ближайшие месяцы, кстати, такой техникой Департамент информационных технологий оснастит 440 столичных библиотек. Важно, по словам специалистов, изменить их внутреннее пространство. Библиотека сегодня — это не только стол, стул, лампа и полки с книгами. Это должно быть некое помещение, похожее на коворкинг (от англ. сo-working — «совместно работающие»), где посетитель может в комфортных условиях почитать книгу, прийти со своим ноутбуком и посидеть в Интернете, поработать. Как говорят в департаменте культуры, изменится даже внутренний дизайн читальных залов. Полкам с книгами придется потесниться, поскольку появятся компьютерные столы, зоны для проведения интернет-конференций. Даже мебель станет более удобная и современная.

В будущем предполагается оцифровать в библиотеках все книги и создать электронные архивы. Каталог по всем библиотекам будет единым. Власти рассматривают также вариант заказа книг по Интернету. Однако еще не определились, каким образом книги будут доставляться читателю — по почте или с курьером. Обсуждается сейчас и вопрос, касающийся доступа посетителей к электронным изданиям: какие из них можно отдать на дом, а какие по закону разрешается читать только в библиотеке.

Похоже, что благопожеланий тут куда больше, чем возможностей. Никто властям Москвы не разрешит того, что запрещено по всей России. А оцифровка библиотеками актуальных фондов запрещена. Были такие проекты законов, которые планировали разрешить оцифровку библиотеками через ДВА года после выхода печатной версии, когда тираж уже распродан, а у пиратов оцифрованная версия уже два года как циркулирует, но и это запрещено, а библиотеки объявлены пособниками пиратов….

Ну, МК известна своей желтизной. А вот как осторожно о будущем московских библиотек высказался новый начальник департамента культуры г. Москвы. Публикация от 09 июня 2012 в РИА “Новости” (Капков: результат обновления библиотек Москвы будет виден через год) показывает, что в реальности власти придерживаются возможного (цитирую целиком):

Результаты реализации проекта по обновлению московских библиотек можно будет увидеть в сентябре следующего года, сказал в субботу на презентации проекта “Открытых библиотек” глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Концепция проекта была представлена на седьмом международном книжном фестивале, проходящем в московском Центральном Доме Художников с 9 по 12 июня. Главная идея обновления – сделать городские библиотеки более привлекательными, создать на их базе культурные центры притяжения.

“Наша задача открыть библиотеки людям, создать новые центры формирующие смыслы и атмосферу города, создать дискуссионную площадку. Мы хотим, чтобы библиотеки стали городскими гостиными”, – сказал Капков.

По его словам, в сентябре уже будет намечен план действий, а спустя год от этого момента можно будет наблюдать первые результаты.

В городском ведомстве находится 440 библиотек. Для того чтобы понять что они собой представляют, Департамент культуры Москвы при участии издателя и соучредителя книжного магазина “Фаланстер” Бориса Куприянова и архитектора Александра Свердлова провел специальное исследование, которое охватило 133 книгохранилища.

Исследование затронуло проблемы самих библиотек и вопросы, с которыми сталкиваются пользующиеся ими горожане. Участники исследований заходили в библиотеку, пытались в нее записаться и взять книгу.

“В 90 процентах случаев человеку без прописки нельзя воспользоваться библиотекой. В 30 процентах случаев было отказано, если вы прописаны в другом районе. В 60 процентах прописка в другом районе вызывала трудности. В детскую библиотеку не записывают детей старше 14 лет. А во взрослую младше 14. Как факт, электронный каталог есть в 50 процентах библиотек, но он не полный”, – поделился результатами Борис Куприянов.

Также участниками исследований были замечены проблемы с поставками новых книг. Кроме того, изучался внешний вид библиотек и их внутреннее обустройство.

“Библиотека отделяет себя от города – окна занавешены, на них решетки, на дверях тоже решетки – похожи на гараж или отделение милиции. Но самое страшное, что произошло в последнее время с библиотеками – это ремонт. Белый кафель, лампы дневного света, под которыми читать неудобно”, – рассказал Александр Свердлов, показав фотографии.

Приводя примеры городских библиотек в Торонто и Амстердаме, архитектор обозначил приемы, с помощью которых можно было бы начать обновление. Свердлов предлагает улучшить облик входа в книгохранилище, например, разработав специальную плитку, которая бы подчеркивала, что это вход именно в библиотеку. По его мнению, стоит обратить внимание и на мебель, от качества и расстановки которой зависит то, какая в читальном зале будет атмосфера.

“То, что сейчас есть можно небольшим косметическим ремонтом сделать привлекательнее. Просто “косметика”, но мы считаем, что это фундаментально важно”, – считает он.

Архитектор также предлагает создать нечто вроде библиотечной социальной сети, в которой люди смогут общаться и обсуждать книги.

Как видим, все планы находятся в пределах разрешённого законом. Конечно, очень бы хотелось верить в славное цифровое будущее московских библиотек (тем более, что оно было бы полезно и экономике и гражданам), но верится (почему-то) с трудом…

Подробнее всего описано на сайте департамента Культуры г. Москвы (Исследовательский проект“Открытая библиотека» стартовал по инициативе Департамента культуры города Москвы) и его я тоже процитирую целиком:

По инициативе Департамента культуры города Москвы весной этого года стартовал масштабный исследовательский проект «Открытая библиотека», по итогам которого будет представлена концепция реформирования городской библиотечной сети. Проект реализуется совместно с соучредителем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым и русско-голландским архитектором, основателем бюро SVESMI Александром Свердловым.

Промежуточные результаты исследования «Открытая библиотека» были представлены на международном книжном фестивале в ЦДХ.

Городская библиотечная система включает в себя 440 подведомственных Департаменту культуры библиотек. В настоящее время исследования прошли уже в 133 учреждениях всех типов во всех районах города. В ходе работы в библиотеках эксперты общались с сотрудниками и посетителями, изучали фонды и документацию.

Эксперты выявили, что в библиотеках почти полностью отсутствуют новые книги 2011 и 2012 годов издания, нет самых популярных работ и художественных произведений, а на пополнение фонда расходуется лишь 2,2% средств. При этом на обслуживание одного посетителя в московской библиотеке тратится 43 евро, для примера в Амстердаме — всего 4,5 евро.

Структура расходов библиотек Москвы и других мировых столиц

В 90% случаев жителям без постоянной московской регистрации отказывают в доступе в читальный зал, практически повсеместно взрослый человек не может записаться в детскую библиотеку и наоборот. Не во всех библиотеках есть свободный доступ в интернет.

Архитектор Александр Свердлов отметил, что внешний вид учреждений культуры также влияет на их привлекательность для жителей. Он предложил несколько простых и недорогих решений, которые могут кардинально изменить внешний вид библиотек, сделать их «открытыми». Например, снять с окон и дверей решетки, по-другому расставить книжные полки и т.д.

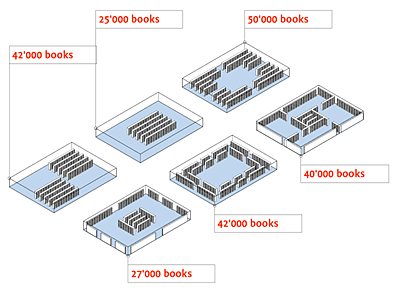

Варианты расстановки книжных полок в библиотеке

Эксперты озвучили и более сложные решения: расширение функций библиотек, качества и количества предоставляемых услуг. Окончательные результаты исследования и концепция реформирования библиотечной сети будут представлены осенью 2012 года.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков заявил, что в результате реформирования не будет закрыта ни одна городская библиотека. Стоит задача сделать современную библиотеку местом для свободного и комфортного доступа к информации, сформировать актуальное культурное пространство, интегрированное в общественную жизнь города.

Цифры, надо сказать, убойные. А вот идея с мебелью напомнила старую рекомендацию для женщин: Если ситуация кошмарна, то что-то надо менять. Защитите диссертацию, смените мужа. На худой конец – переставьте мебель

Комментарии к записи Два взгляда на будущее библиотек Москвы отключены

Звезда пленительного Tab-а

Опубликовано 2 июня 2012

Ещё один претендент на роль предшественника КПК т планшетов описан в материале Компьютерра (Xerox ParcTab: компьютер-кочевник, “звезда смерти” и повсеместные вычисления).

Xerox Park вообще был кузницей идей. Его идеи и по сей день не все (и не целиком) воплощены.

Xerox ParcTab был тонким клиентом к офисной сети с инфракрасным доступом. В серию его не планировали,но несколько десятков экземпляров реально выпустили и с ними реально работали сотрудники.

Были и прототипы планшета и компьютера – экрана (на всю стену), но реально с ними не работали.

Очень рекомендую ЧИТАТЬ САМИМ

Комментарии к записи Звезда пленительного Tab-а отключены

Это кто же у нас так борется за демократию в России?

Опубликовано 29 мая 2012

Если верить Lenta.ru то (Навальный запустил “Добрую Машину Правды”) дабы (цитирую):

“компостировать мозги неустойчивым гражданам, рассказывать правду о жуликоватом режиме всем добрым людям”.

“Тут и Путину конец”, – заключает Навальный.

Адрес проекта “Mashina.org”, IP адрес 178.63.76.218,который расположен :

IP адрес: 178.63.76.218

Страна: Germany

Регион: Bayern

Город: Gunzenhausen

Широта: 49.1

Долгота: 10.75

Провайдер: Hetzner Online AG

Что-то это мне напоминает “Вольную Русскую Типографию” г-на Герцена за пределами Империи. Правда, в те далёкие времена ближайшим к России местом, откуда можно было “гнать волну” против Империи была Великобритания… Правда, “разбуженный Герценом” В.И. Ленин создал Искра (газета) тоже в Германии… И именно в Германии получал помощь и поддержку для свержения не демократичного (но легитимного) законного правительства…

Интересная картинка вырисовывается: каждый раз как Германия начинает делать России гадость, плохо становится и России и Германии (две Мировые войны – не шутка), а бенефицианты обретаются либо по месту “борьбы” г-на Герцена, либо и вовсе “за океаном”. И что, теперь следует ждать Третьей Мировой? Или гадость, пока, недостаточна?