Сенсация типа “человек укусил собаку”

Опубликовано 4 июля 2012

Журналисты знают, что заголовок “Собака укусила человека” читателя не привлечёт, а вот заголовок “человек укусил собаку” привлечёт. Понятно, что WSJ этот нехитрый приём знают и статью назвали (Your E-Book Is Reading You) не зря. Вот их иллюстрация:

Есть и (видео) с интервью на тему кто кого читает.

На базе этой статьи появился материал Льва Данилкина (Казусы Как книги шпионят за читателями). Начинается всё с прелестной фразы (цитирую):

The Wall Street Journal опубликовал важную аналитическую статью, в которой объясняется, что отношения издателей и читателей радикально меняются: теперь не только вы читаете книгу, но и она за вами шпионит — и докладывает о ваших предпочтениях куда следует.

Рассказывается (примеры) о том, что именно становится известно о читательском поведении и предпочтениях владельцев ридера Kobo и Nook. В этом вопросе, на мой взгляд, имеется два аспекта:

- Техническая реализуемость. Поставить исследовательские жучки в программы чтения, которые будут собирать маркетинговую информацию , можно. Обеспечить дистанционное снятие этой информации тоже несложно. Понятно, что при официальном исследовании на тех, кто знает, что за их предпочтениями и действиями ведётся контроль, такое допустимо

- Правовая и техническая защита приватности. Есть программы чтения е-книг с открытым кодом, которые заведомо не содержат “жучков” для сбора маркетинговой информации и именно их выберут пользователи (читатели) при малейшем намёке на попытки покусится на их приватность. Но речь не только о технических защитах. Если обнаружится, что какой-то ридер шпионит за читателями, то дело не ограничится прекращением покупок устройства. Пойдут массовые иски о нарушении приватности…

Так что очень сильно я подозреваю, что речь идёт об исследованиях. О нужных и важных рыночных исследованиях в группах с предупреждёнными о нарушении приватности читателями, которые дали на такое нарушение согласие. Но написать про исследования будет скучно, а учинить пикантный троллинг, дабы заинтересовать уважаемый публикум, – это нормальный журналистский приём…

Автор, конечно, обещает продолжение, но не жду я, честно говоря, сенсаций о том, что продавцы некоторых устройств или продавцы некоторых программ втихаря заложили такие жучки… Если бы чем-то подобным запахло, то скандал разгорелся бы неимоверный…

Комментарии к записи Сенсация типа “человек укусил собаку” отключены

Приятно, когда эксперименты ставят на чужом народе

Опубликовано 3 июля 2012

Известна страсть России ставить эксперименты на собственном народе. Известна и страсть ставить на собственном народе КРАЙНЕ ОПАСНЫЕ эксперименты. Поэтому мне крайне приятно, когда опасные эксперименты ставит чужое правительство на чужом (не нашем) народе. Вот Japan-Times (Music industry wins a battle as antidownloading bill gets some teeth) весьма скупо описала японский эксперимент. Надо будет выкроить время и перевести. i-business крайне оценочно сделала свой материал (Харакири и прочие японские методы борьбы с пиратами)…

Чтобы завлечь к первоисточнику покажу картинку от i-busines:

Картинка, на мой взгляд, очень хорошо показывает разницу между кражей и пиратством, а я ограничусь фрагментарным цитированием заключительных абзацев:

А вот Европа на прошлой неделе фактически сказала твёрдое «нет» одному из самых жестоких глобальных антипиратских законопроектов последнего времени, ACTA

Регулируемое авторское право — штука древняя, ей минимум три сотни лет, тогда как массовым цифровым технологиям от силы двадцатка. Конфликты, неясности неизбежны — и одно это уже вроде бы является достаточным аргументом в пользу мягкого законодательства.

Кстати, Европа и Америка после десятилетия безуспешной борьбы с пиратами с помощью запретов и наказаний, склоняются теперь именно к мягким мерам. Здравый смысл и опыт работы компаний вроде Amazon.com, Spotify, Netflix подсказывают, что начиная с некоторой цены и степени удобства потребитель готов закрыть глаза на нематериальную сущность продукта — и платить за цифровые книги, фильмы, музыку. А разъяснительная работа среди населения и система предупреждений (нарушил? Тебя предупредят несколько раз, прежде чем начать репрессии), теоретически, должны оказаться более эффективными, нежели простые запреты.

Впрочем, то что Япония пошла своим путём, даже неплохо. Если на Западе преследуют распространителей нелицензионного контента, а потребление его остаётся во многом вопросом этики, Страна восходящего солнца, сделав и то, и другое подконтрольным Фемиде, оказала нам услугу. Это бесценный эксперимент, результат которого будет одинаково важен вне зависимости от того, каким он окажется. Если японцам удастся обуздать цифровое пиратство, станет очевидно, что Западу не хватает жёсткости. Ну, а не удастся — у нас будет ещё один довод в пользу мягких решений.

Когда “экспериментируют “на кошках”, главное – не оказаться среди “кошек”.

Производители японской манга уже пытались идти по пути запретов (очень было похоже на российские технологии) и пришли к очень близкому результату: людям удобно в цифре, а легального контента в цифре нет, потому, что в печатном виде выгодней правообладателям. Ну и всё пошло к пиратам. И теперь начинается сложная эпопея по переманиванию потребителей от пиратов на легальный контент (по почти нулевой цене)…

Один эксперимент “на себе” они уже сделали, но, похоже, результатов не поняли и начали данный “контрольный” эксперимент… Поживём – увидим…

Комментарии к записи Приятно, когда эксперименты ставят на чужом народе отключены

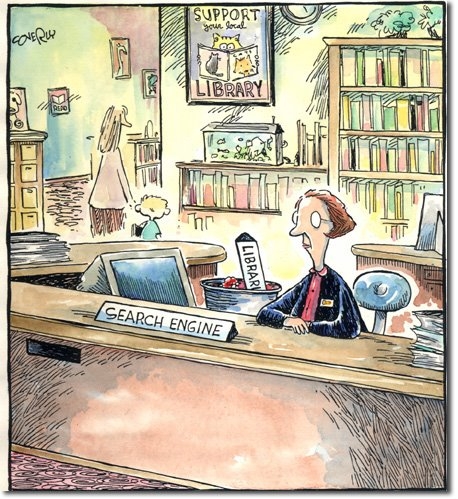

Фотографии с Библиотечные шутки :) Library jokes (RU)

Опубликовано 2 июля 2012

Там (есть ещё).

Комментарии к записи Фотографии с Библиотечные шутки :) Library jokes (RU) отключены

Запоздалые мысли Вадима Степанова

Опубликовано 2 июля 2012

Речь идёт о предложении инициативной группы неназванного состава, которое озвучил Вадим Степанов в FaceBook (Работа библиотек с цифровым контентом: к обсуждению новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации: Письмо в РБА от имени инициативной группы). Самым интересным, как обычно, является обсуждение письма в комментах к предложениям. У кого есть учётная запись в FaceBook, рекомендую посмотреть и документ и обсуждение и, возможно, высказаться. Поскольку не уверен, что у всех откроется, то привожу предложения целиком:

В настоящее время вносятся изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации, в том числе, пересматривается ряд положений, касающихся обращения в библиотеках объектов интеллектуальной собственности в электронной (цифровой) форме. 27 апреля текущего года Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части I, II, III и IV Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В нем, как и в ныне действующей редакции ГК, библиотекам дается право на использование материалов в цифровой форме только в стенах библиотек, без возможности копирования их читателями для дальнейшего личного использования, и, в тоже время, фактически, предоставляется возможность безвозмездно производить оцифровку любых изданий, «имеющих исключительно научное и образовательное значение» (Статья 1275, пункт 2).

Оба данных положения вступают в прямое противоречие с ключевыми тенденциями развития сферы цифровых коммуникаций, в том числе, резко контрастируют с практикой зарубежного библиотечного дела и современной системой книгораспространения.

Первое противоречие заключается в требовании ограничения пользования электронными экземплярами исключительно стенами библиотек. Лавинообразное распространение мобильных цифровых устройств уже в ближайшие 2-3 года неминуемо приведет к тому, что бОльшая и наиболее ценная часть информационного потока будет потребляться человечеством с использованием именно цифровых устройств. Преобразуемые в электронную форму издания, за счет обретения новых полезных свойств получат еще большее распространение и постепенно сам процесс чтения, а в равной степени и процесс книгораспросторанения, закономерно преобразуются в цифровую форму. Однако, согласно ГК РФ, в период, когда мобильный доступ к информации становится нормой для все увеличивающейся доли населения страны, библиотеки России обязаны искусственно ограничивать доступ к цифровой части их фондов, ущемляя права читателей и тем самым еще более сокращая свою потенциальную клиентскую базу.

Получение же права на оцифровку современных изданий, имеющих научное и образовательное значение (к данной категории, при желании, можно причислить практически любое произведение) прямо противопоставляет библиотеки издателям и книгораспространителям, которые справедливо усматривают в этой возможности, подкрепляющейся к тому же правом библиотек осуществлять по МБА обмен оцифрованными копиями, прямую угрозу собственной деятельности. Единожды оцифрованное издание может в этом случае бесчисленное число раз пересылаться в разные библиотеки, у которых автоматически отпадает нужда в его покупке. Таким образом, оцифровка издания даже одной библиотекой страны выводит значительную часть его тиража из торгового оборота, делая в итоге саму издательскую деятельность финансово убыточной.

В случае вхождения указанных положений в новую редакцию Гражданского Кодекса, библиотеки России оказываются в предельно невыгодной ситуации. Ограничение пользования цифровыми ресурсами физическим пространством библиотеки изначально ставит всю библиотечную сеть в положение учреждения, обеспечивающего сервис гораздо ниже требований и возможностей цифровой эпохи. В эпоху мобильности, которая является приоритетом во всех альтернативных библиотекам книжных проектах, попытка удержания читателей в помещениях читальных залов обречена на полный провал.

Помимо этого, острая конфронтация с издательским бизнесом и системой книжной торговли способна в кратчайшие сроки разрушить формировавшуюся десятилетиями стройную систему обязательного экземпляра, по праву являющуюся одним из подлинных достижений отечественной книжной отрасли. Следствием этого будет разрушение системы комплектования крупнейших библиотек страны.

Указанные негативные последствия должны быть преодолены путем кардинального изменения позиций ГК, регламентирующих работу библиотек с ресурсами в электронной форме. По нашему твердому убеждению выживание библиотек в интенсивно формирующейся системе современных информационных коммуникаций невозможно без наделения их правом «выдачи» цифровых материалов за пределы собственных стен, т.е. формирования полнофункциональной системы удаленного обслуживания читателей.

Предоставление библиотекам права осуществлять удаленную «выдачу» цифрового контента должно в обязательном порядке соответствовать двум условиям:

1. Выдаваться читателям могут только электронные версии книг, периодических изданий, аудио- и видеопродукция, правомерно введенные в гражданский оборот и закупленные библиотеками у законных правообладателей.

2. Выдаваемый контент в электронной форме должен быть обеспечен максимально надежной системой защиты, препятствующей его несанкционированному распространению.

При этом все без исключения библиотеки страны должны однозначно и твердо отказаться от идей оцифровки любой интеллектуальной продукции, на которую распространяются имущественные права. Оцифровке библиотеками могут подвергаться только документы, находящиеся в общественном достоянии и бесхозные издания.

В этом случае библиотеки выступят в качестве надежных партнеров производителей интеллектуальных ценностей, одновременно обеспечивая доход для законных правообладателей и удовлетворяя интересы читателей, бесплатно пользующихся цифровым интеллектуальным контентом. Библиотеки, таким образом, сохранят статус неотъемлемого элемента формирующейся в России системы цифровых информационных коммуникаций, заняв свое место в инфраструктуре легального распространения интеллектуальных продуктов в цифровой форме.

Для реализации этих планов инициативная группа считает жизненно необходимым направить от лица Российской библиотечной ассоциации в адрес Института частного права, являющегося разработчиком новой редакции Гражданского Кодекса, следующие предложения:

1. Статью 1275, пункт 1 изложить в следующей редакции:

Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот.

При этом экземпляры произведений в электронной форме, правомерно введенные в гражданский оборот и приобретенные библиотеками у законных правообладателей, могут предоставляться как в помещении библиотек, так и за их пределами, в том числе и посредством компьютерной сети Интернет при условии надежной защиты экземпляров от копирования и дальнейшего распространения» (вариант заключительного предложения: при условии исключения возможности их копирования и дальнейшего распространения).

2. Исключить из статьи 1275, пункт 2-й, подпункт 1-й фразу:

«- экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и образовательное значение;».

Члены инициативной группы твердо убеждены, что сохранение существующего законодательного ограничения на выдачу цифрового контента за пределы библиотек, фактически, устраняет библиотечную сеть страны из современной системы информационных коммуникаций, лишая тем самым граждан России права на легальный бесплатный доступ ко всему разнообразию продуктов интеллектуального труда. Задача Российской библиотечной ассоциации – приложить максимум усилий для изменения ситуации, дав библиотекам страны четкую перспективу для дальнейшего развития.

Пожалуй, самое простое решение проблемы “нельзя выдавать за пределами библиотеки” я видел в Таллинской публичной библиотеке. Там скачивать е-книги тоже нельзя никому. Но, если нельзя, но для экономики необходимо, то надо искать способы… Решили, что тот, кто хочет читать е-книги удалённо должен физически зайти в библиотеку (если он не хочет регистрироваться, то читать сможет только в помещении библиотеки), должен в неё записаться и получить читательский билет (или привязку к некой универсальной карте, удостоверяющей личность). При этом он получает логин и пароль для входа в виртуальный ЧЗ библиотеки и может читать е-книгу постранично (на браузер мобильного устройства выводится одна ПОСЛЕДНЯЯ страница читаемой книги). Защита, конечно, действует только на честных людей и абсолютных чайников, НО в библиотеке умеют считать деньги и понимают, что расходы на мощную многоэшелонную защиту, шифрование и т.п. неоправданно увеличат расходы, но реальной защиты от несанкционированного копирования и несанкционированного проникновения в сеть ни сложные защиты, ни полный запрет доступа извне не дают. Гипотеза добросовестного использования в данном случае является экономически наиболее целесообразным решением. Если учесть, что WiFi в Таллине (сами они город называют Таллинн) есть практически везде (в очень многих местах он доступен бесплатно), то для чтения экономически активного населения (у них, как правило, WiFi есть и дома и в офисе) ограничение является не слишком мешающим. Понятно, что количество купленных на конкретный экземпляр книги лицензий определяет число человек, которые могут одновременно (параллельно) читать копии одного эталона…

Что в России плохо, так это запрет комплектования электронной книгой. Т.е. купить е-книгу в Интернет-магазине библиотеке никто не помешает, но вот использовать её библиотека может только после заключения явного договора в письменной форме со всеми правообладателями на право организации доступа (то что разрешено даже после подписания договора с правообладателями предоставлять только в режиме ЧЗ – это “отдельная песня”). Я ни разу нигде в России не видел, чтобы продавалась согласованная с автором лицензия на покупку е-книги и последующего использования даже в режиме ЧЗ. Именно обязательность заключения договоров сделало неизбежным появление агрегаторов авторских прав, к коллекции которых обеспечивается удалённый доступ из библиотеки (с сильно урезанным правом копирования е-книг даже пофрагментно). Попытка “пришпандорить” к такой коллекции умное слово ЭБС (Электронная Библиотечная Система) проблемы не решает. В каждой коллекции – сотни (иногда единицы тысяч) наименований е-книг. Дальше интегратор “захлёбывается”… Правообладатели, почуяв наживу, если и заключают договор, то на короткий срок. А дальше библиотека ВУЗа, которая (как она считала) оплатила доступ к конкретной книге, которую студенты реально читали в течении нескольких месяцев, может обнаружить, что копирайтное соглашение закончилось и для студентов доступ закрыт… У всех ЭБС свои форматы данных и свои интерфейсы. И каждый такой “обрывок знаний” стоит в подписке немалых денег… Организовать единый доступ ко всем подписанным “обрывкам” библиотеке ВУЗа не удаётся. Получается плохо организованный кошмар, на фоне которого оцифровка библиотеками смотрится как надежда получить мало-мальски организованный кошмар. Понятно, что реально оцифруют несколько крупных библиотек. НО… оцифруют большие коллекции… И есть шанс, что всё будет сделано в едином формате и метаданных и документов. И в режиме удалённого ЧЗ библиотеки получат не набор обрывков, а полноценную коллекцию…

Мне, конечно, не нравится идея оцифровки без вознаграждения авторам, но правообладатели, на мой взгляд, в своём желании “слупить побольше” довели до необходимости организовывать “революционный грабёж”. Тот, кто “сундучит” хлеб, не должен удивляться, когда голодные разбивают амбар…

Что до книг-сирот. Правообладатели (по всему миру) категорически против их принудительной оцифровки. Везде предлагается заключение договора с каждым правообладателем отдельно… Власти Франции приняли сторону граждан и экономики и назначили “принудительную оцифровку” книг-сирот (расчёты с правообладателями и идея явно взяты у Google, которым добиться подобного решения проблемы в США не удалось. Опыт, который Россия (как всегда) поставила “на себе” (заключение договоров) показывает, что это справиться с такой лавиной договоров не удаётся. Агрегаторы доходят до нескольких единиц тысяч наименований и “захлёбываются”. Поэтому принудительная оцифровка неизбежна. Но правообладатели этого боятся”как чёрт ладана” и понять их можно… Что-что, а законы бюрократического развития они хорошо знают… Ну создали мы систему принудительной оцифровки книг-сирот и начала она “перемалывать” немалый запас накопившихся запасов… Но, если мы хотим решать проблему, а не изображать процесс решения, то придётся сделать производительность системы принудительной оцифровки выше, чем темп появления новых книг-сирот (задел-то надо “расшивать”). И, рано или поздно, наступит момент, когда “задел” вычерпают и… созданная система начнёт себя защищать и потребует открыть новый “фронт работ”… И вот это-то и страшит правообладателей, поскольку желания сохранения бюрократической структуры могут совпасть с потребностями граждан и экономики… И под принудительную оцифровку подпадут всё более актуальные объекты копирайта…

Есть ещё одна “дыра” в нашем копирайтном законодательстве – ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ. Сейчас их нет совсем, а все проекты предполагают настолько дикие и “неподъёмные” процедуры регистрации выражения желания предоставить свободный доступ, что никакие пожелания грантодателей и финансирующих исследования структур по обязательной публикации результатов под свободной лицензией (дабы обеспечить ускоренное развитие экономики за счёт организации доступа граждан к результатам исследований). Понятно, что даже в России есть значительное количество авторов, которые пишут не потому, что за это платят гонорар, а потому, что публикация даёт статусную ренту (в т.ч. деньги на исследования и заработную плату). И снова правообладателей можно понять… Кому нужен прецедент того, что есть легальный контент, за пользование которым не требуется платить

Наличие обязательного экземпляра в цифровой форме (хотя бы для книг образовательной и научной тематики) решило бы проблему создание единой гос. коллекции с доступом от библиотек и, транзитом через библиотеки, проблему доступа для граждан… Если не тратить бюджетные деньги на поиск авторов и заключение договоров, то можно было бы их потратить на оплату авторам. Централизованная система доступа позволяет учесть число прочитанных е-книг и распределять “честно”. Но наши правообладатели и это предложение “продинамили”

Я считаю, что законопроект по принудительной оцифровке публичными библиотеками является (как обычно в России) наихудшим из возможных вариантов. Но все остальные “варианты” либо отвергнуты правообладателями, либо не решают проблему…

________________

Что до запоздалости, то до второго чтения (сентябрь 2012) предложения Степанова через РБА в думу просто не успеют… Однако, на мой взгляд, обсуждать их и можно и нужно

Заметки “по ходу” поездки

Опубликовано 30 июня 2012

Выкроил ось время на заметки. Последний день в Петербурге оставил двойственное впечатление. Поставщика ЭБС (бенефицианты решения МинОбр) никак не хотели услышать потребителей (библиотеки ВУЗов) о том, что им не удобно собирать свою электронную коллекцию из сборища разнородных систем с разной идеологией и разными интерфейсами и форматами данных. Как сказал Александр Иванович Племник , библиотекам нужно все сразу и в одном флаконе.

Понятно, что поставщика ЭБС считают проект по разрешению (хотя бы публичным) библиотекам оцифровывать книги (хотя бы научной и образовательной тематики) грабежом. Интеграторы путем заключения (предписанных законом) договоров с правообладателями смогли собрать небольшие (от сотен до единиц тысяч наименований) коллекции. А теперь маются со сроками авторских прав. У каждой книги в коллекции срок предоставленных прав, вообще говоря, свой. Библиотеки, работающие с такими коллекциями, звереют при обнаружении того, что испрашиваемая е-книга вчера была доступна, а сегодня – увы…

Мне не симпатичен вариант принудительной бесплатной оцифровки, но ясно, что проблему больших коллекций без выпадающих компонент такой законопроект решит. Ясно, что плохо будет издателям. Они довыпендривались… Нежелание платно продавать свою “нетленку” в электронном формате вообще и нежелание разрешать библиотекам покупать е-книги для комплектования и обслуживания пользователей (сейчас уже неважно под каким предлогом) приводит к неизбежному: то, что издатели не хотели продать, у них отбирают силой. Отбирают “именем революции” (во имя интересов интенсивного развития производящей части экономики. Понятно, что все зависит от цены на нефть. Будет она ниже того уровня при котором сырьевой вариант развития сможет напомнить бюджет, и никто пере говаривать с правообладателями не станет. Рубанут, как всегда, а потом уже будут расхлебывать последствия… А вот если цена на нефть снова вернется на уровень 115-120$ и выше, то снова начнутся попытки “уговорить” правообладателей и библиотеки снова “повиснут”… Ждать осталось недолго. И цену на нефть и судьбу законопроекта мы увидим осенью

Поехал в командировку

Опубликовано 24 июня 2012

Поехал в командировку (конференция АРБИКОН).

Вернусь 01 июля 2012.

Посты, если получится, будут нерегулярные.

Для памяти (себе) ссылки на материалы (апрель 2012), над которыми хотел подумать, но так и не успел:

- («Эксмо» проиграло судебный процесс против «Яндекса») – Издательство «Эксмо» даже через суд не смогло добиться выполнения своего требования к компании «Яндекс» удалить из выдачи по поисковым запросам ссылок на нелегальные копии своих книг, выложенных в Интернете. Как сообщает газета «Ведомости», Арбитражный суд Москвы на этой неделе отказал издательскому дому в удовлетворении его требований к крупнейшей российской поисковой системе. – слава богу, хоть какой-то поисковик выдаёт информацию о том, что есть в Интернет, а не о том, что разрешают правообладатели

- (Библиотека будущего: 10 трендов развития по версии РИА Новости) – по итогам первой всероссийской акции “Библионочь”

- (Самиздат: перезагрузка) – Цифровые технологии могут полностью изменить лицо книгоиздательского бизнеса (благостная история Аманды Хоккинг – первого миллионера самиздата Amazon и попытка подумать о том, что будет завтра)

Комментарии к записи Поехал в командировку отключены

Ещё одно интервью про е-книги

Опубликовано 22 июня 2012

Первое – см. пост от 21 июня 2012 (Евгений Милица, ген. дир. PocketBook Rus: Интервью). Второе – Мария Шилова, представитель компании МакЦентр , официального дилера ONYX BOOX в России, дала интервью ON NO TV. (ONYX на ON NO TV. Электронные книги – будущее за ними):

Надо отметить, что это скорее первое знакомство с предметом и предъявление нескольких моделей. Вопросы отрасли не рассматриваются вовсе

Комментарии к записи Ещё одно интервью про е-книги отключены

Взгляд UK на открытый доступ к научной информации

Опубликовано 21 июня 2012

В посте от 16 июня 2012 (Кошмары могут сбываться) я порассуждал о необходимости (для поступательного развития экономики) свободного доступа к научной и образовательной информации. И вот сегодня увидел материал от Компьюлента (Великобритания призывает обеспечить открытый доступ к научным статьям) и понял, что ради экономики законодатели готовы не просто разрешить доступ к определённому классу информации, а готовы выделять ежегодно деньги на выкуп права бесплатного доступа к тем материалам, которые попали-таки в платный доступ (цитирую целиком):

Первые шаги к общедоступности результатов научных исследований сделаны не так давно. Но уже появились учреждения с государственной финансовой поддержкой, которые требуют, чтобы исследователи выкладывали свои работы на всеобщее обозрение через некоторое время после публикации.

Великобритания, возможно, первой решится на рывок в этом неспешном забеге: специальная комиссия, созванная для изучения вопроса, рекомендовала делать все статьи доступными для читателей с самого начала.

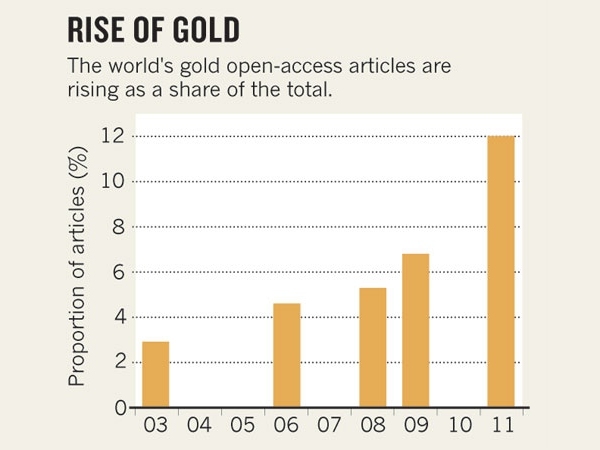

| Доля статей с открытым за спонсорские деньги доступом неуклонно растёт. (Здесь и ниже инфографика журнала Nature.) |

Разумеется, для этого издатели журналов должны получить некоторую компенсацию, поэтому расходы будут велики, но экономические и культурные преимущества перевешивают возможные риски. Конечно, не все согласны с такой схемой: некоторые полагают, что есть более дешёвые способы перехода на открытый доступ без необходимости беспокоиться о прибыли издателей.

В мировом масштабе число так называемых золотых статей (то есть работ, переход которых в открытый доступ оплачивается государством) растёт примерно на 30% в год. И всё же они пока составляют меньшинство мирового научного «производства»: на их долю приходится всего около 12% статей, проиндексированных в 2011 году базой данных Scopus издательства Elsevier. Британские исследователи (6% мировых научных статей) склонны публиковаться в журналах с наивысшим рейтингом, так что лишь 5% их текстов находится в «золотом» открытом доступе.

Поначалу придётся туго, поскольку расходы государства на «выкуп» статей резко увеличатся при сохранении ассигнований библиотекам, которым всё равно придётся подписываться на журналы. Но потом, когда подавляющее большинство работ окажется в свободном доступе, надобность в подписке отпадёт. Экспертная комиссия полагает, что в этот переходный период расходы достигнут £50–60 млн в год дополнительно к уже выделяемым £175 млн. Если же расходы возьмут на себя спонсоры исследований, то они составят около 1% годового научного бюджета Великобритании.

Wellcome Trust, основной спонсор биомедицинских исследований в стране, в прошлом году платил в среднем по £1 422 за статью. Самые рейтинговые журналы, конечно, запросят больше. Главный редактор Nature Филип Кэмпбелл говорит, что меньше чем за £6 500 ни одну статью не отдаст.

Но, возможно, это приведёт к тому, что учёные будут меньше публиковаться — выступая только с самым важным и с максимальной широтой охвата проблемы?

Альтернатива «золотому» решению — «зелёное». В нескольких странах, и в Великобритании в том числе, издатели обязаны размещать полный текст статей в онлайновых хранилищах с бесплатным доступом. Обычно это происходит через несколько месяцев после публикации, что позволяет издателям распродать свежие номера и получить свои деньги. Исследователи могут также размещать препринты на сайтах своих учреждений.

Но комиссии этот путь не понравился, ибо в конечном счёте он ведёт к разорению научных журналов и их издателей, в числе которых, кстати, не только и не столько бизнесмены. Например, Лондонский институт физики ежегодно зарабатывает около £10 млн (более 60% общего дохода) на своих журналах.

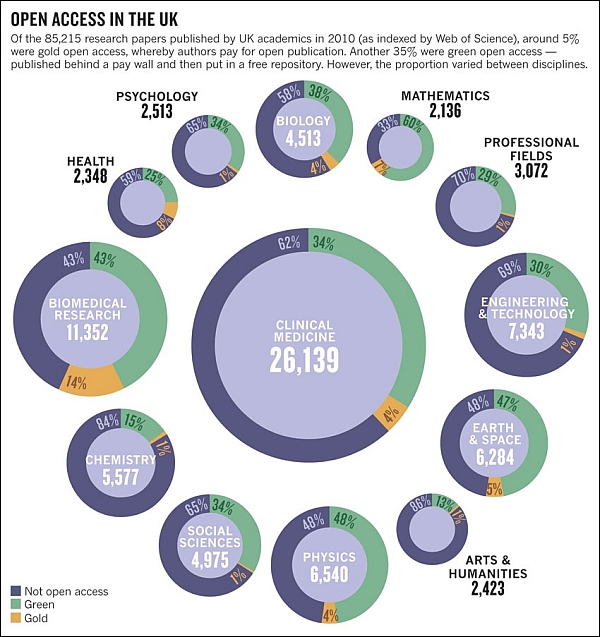

| Из 85 215 статей, опубликованных британскими академическими учёными в 2010 году, 5% оказались в открытом доступе за деньги, ещё 35% — «зелёным» образом. |

Подготовлено по материалам Nature News. Автор Перевода/пересказа от 20 июня 2012 года – Дмитрий Целиков

Просьба, прокомментировать тех, кто регулярно должен пользоваться научными статьями из российских и “забугорных” источников

Евгений Милица, ген. дир. PocketBook Rus: Интервью

Опубликовано 21 июня 2012

MsKit опубликовал интервью (Евгений Милица, генеральный директор PocketBook Rus: «Сегодняшний потребитель планшетных компьютеров, как правило, ориентируется на высокий ценовой сегмент». 20.06.2012 12:04). Будем надеяться, что он скоро ответит на вопросы, которые я готовил с вашей помощью. Интервью посвящено не столько ридерам, сколько планшетам и контентные проблемы никак не затронуты, но “за неимением гербовой” (цитирую целиком):

Рынок планшетных устройств вызывает неоднозначные оценки игроков и аналитиков, а борьба на нем перерастает периодически в настоящие военные действия. О нынешней ситуации на рынке и его перспективах, о новинках отрасли и планах своей компании корреспонденту ИД «РПР-группа» рассказывает Евгений Милица, генеральный директор PocketBook Rus.

Каким был объем российского рынка рынка планшетов в 2011 году? Есть ли прогнозы на 2012 год?

По нашему мнению, объем рынка в 2011 году составил 1 миллион устройств. В 2010 году планшетов в нашей стране было реализовано даже меньше, чем электронных книг – в районе 450 тысяч штук. Получается, что объемы рынка «таблеток» увеличились в два раза. Вероятно, в 2012 году рынок вырастет ещё больше, и может достигнуть более 2 миллионов экземпляров.

Сегодня планшеты выпускают десятки российских торговых марок. Велика ли суммарная доля рынка этих брендов? Они широко представлены в розничных сетях, на рынках, в интернет-магазинах… Новые модели (зачастую совершенно одинаковые) анонсируются чуть ли не ежедневно.

Суммарная доля российских брендов мала, и в розничных сетях они представлены не очень широко. Наверное, в дальнейшем такие бренды будут «откусывать» часть нижнего ценового сегмента, но сегодняшний потребитель планшетных компьютеров, как правило, ориентируется на высокий ценовой сегмент. Планшеты приобретаются, что называется, из имиджевых соображений. Это доказывает, в частности, популярность в нашей стране продукции Apple и Samsung.

Распространенность планшетов нижнего ценового сегмента в 2012 году, скорее всего, будет расти. Бюджетные устройства будут постепенно завоевывать какую-то свою долю рынка и место на полке в розничных сетях.

В линейке PocketBook есть модели на платформе Android с цветным сенсорным дисплеем. Компания позиционирует их как мультимедийные ридеры, однако на деле эти устройства вполне можно отнести к классу планшетов. Где, на ваш взгляд, проходит грань между мультимедийными ридерами и «таблетками»? И есть ли она вообще?

Действительно, в линейке PocketBook есть ряд устройств на Android: PocketBook IQ 701, A 7’’, A 10’’ и A 10’’ 3G. На ближайшее время запланирован выход PocketBook A 7” 3G.

Позиционирование наших устройств как мультимедийных ридеров нужно для того, чтобы несколько дифференцироваться от других производителей планшетов. Не потому, что нам больше нечем выделиться – устройства хорошо справляются со всеми функциями планшетных ПК. Главная причина – желание, чтобы наши ридеры-планшеты были больше ориентированы на чтение книг и какой-то интерактивной литературы, для этого, в частности, устройства оборудованы кнопками для перелистывания страниц.

А вообще грань между мультимедийными ридерами и планшетными компьютерами сегодня весьма тонкая. В последнее время активно появляются дешевые TFT-ридеры на Android, которые с некоторой натяжкой тоже можно отнести к планшетам. Вообще, не использовать весь мультимедийный потенциал цветного дисплея и платформы Android, ограничиваясь только чтением, попросту неразумно.

Сегодня на рынке есть ряд планшетных компьютеров с 2- и даже 4-ядерными процессорами. Есть ли смысл в таких технических ухищрениях? Бытуют диаметрально противоположные мнения относительно оправданности использования многоядерных чипов в планшетах.

Почти все компании, которые хотят развиваться и оставаться конкурентоспособными, вынуждены участвовать в «гонке», постоянно наращивая в своих устройствах частоту процессора, объемы памяти, емкость аккумулятора, качество дисплея и так далее.

Оправданно ли это с потребительской точки зрения? Давайте посмотрим на относительно старый планшет Apple iPad. В принципе, он выполняет достаточно много функций, которые нужны обычному пользователю: серфинг в Интернете, просмотр видео, прослушивание музыки и прочее. Большинству этого хватает, но некоторым нужно большее.

Так что сейчас «война» идет за дополнительную мультимедийность, акцент делается в основном на возможности просмотра HD-видео (хотя с такими диагоналями экрана это не имеет большого смысла) и играх.

PocketBook удалось создать весьма качественный ридер-планшет PocketBook IQ 701 за 3 500 рублей. На чем получилось сэкономить? Обычно устройства этого ценового диапазона (и даже чуть более дорогие) или отвратительно собраны, или обладают крайне урезанным функционалом.

Очень долгое время PocketBook IQ 701 продавался по цене около 8 000 рублей, и продавался весьма успешно – на момент выхода это была достаточно инновационная модель с неплохим набором характеристик. Согласно данным Smartmarketing, в первом полугодии 2011 года по объемам продаж в России наш PocketBook IQ 701 уступал только Apple iPad. Но жизненный цикл этой модели конечен, и на продажу последней партии мы сделали такую интересную дисконтную цену. При этом экономить ни на чем не пришлось, функционал и качество остались на прежнем уровне.

Место сборки PocketBook IQ 701 – фабрики тайваньской компании Foxconn, крупнейшего в мире контрактного производителя электроники (также собирающего, например, iPad и Xbox для Apple и Microsoft соответственно). В его интересах так же было поскорее продать последние партии.

По большому счету, тенденции рынка таковы, что новые устройства появляются, а те, которые остаются в прошлом, дешевеют и постепенно исчезают с полок магазинов. Так что здесь идет речь о вполне естественной практике, когда последние партии уходят с дисконтом.

С легкой руки Apple камеры стали стандартной составляющей современных планшетов. Многие ли люди используют видеотелефонию в таких устройствах?

Если в смартфонах наличие камеры давно стало золотым стандартом и зачастую пользователи используют эти гаджеты вместо фотоаппаратов, в планшетах, за счет больших габаритов, все немного иначе. Главное применение видеокамеры в «таблетке» это именно проведение видеоконференций.

Какой будет позиция Apple на общемировом рынке планшетов в ближайшие 2-3 года? Очевидно, что под натиском менее крупных игроков доля компании несколько упадет, но есть ли вероятность того, что она обретет реального конкурента с не менее сильным продуктом?

В ближайшее время доля компании может просесть – она уже сократилась с 70% до 30%, и в дальнейшем, скорее всего, будет постепенно уменьшаться. В каком-то смысле распределение рынка уже произошло, и видно, кто лидирует, есть четко отчерченная доля конкурентов. Для большого количества компаний самая лучшая возможность получить какую-то свою нишу – играть в низком ценовом сегменте рынка, где не представлены широко крупные игроки, такие как Apple, Acer, Samsung.

В ряде планшетных компьютеров российских брендов появились 3D-экраны. К примеру, такая модель есть у Texet. На ваш взгляд, это баловство или реально полезная и востребованная аудиторией функция?

Я думаю, что 3D-экраны на планшетных компьютерах вряд ли будут востребованы. Можно посмотреть на рынок смартфонов, где эта функция просто не пошла, да, в общем-то, и на телевизоры – ажиотажного спроса нет, не было и скорее всего не будет. Разница в цене между устройствами, оснащенными 3D-экраном и простыми гаджетами выше, чем интерес и востребованность подобного нововведения у пользователя. Следовательно, выпускать такие аппараты попросту невыгодно.

Toshiba на днях анонсировала, пожалуй, первый в мире планшет с 13-дюймовым дисплеем. Есть ли на рынке ниша для таких устройств? Или они все же чересчур велики для комфортного использования?

Такая диагональ ближе даже не к планшетам, а к ноутбукам. В то же время общий тренд рынка смещается в направлении 7 дюймов (даже не десяти, как у Apple). Для мобильного использования гораздо комфортнее 7-8-дюймовые устройства, а планшеты с диагональю больше 10 дюймов это всё-таки нишевое решение. Несомненно, такие устройства будут продаваться, но шансы на массовость невелики.

Опишите, пожалуйста, как должен выглядеть (и какие должен иметь функции) сбалансированный планшет образца середины 2012 года.

Сбалансированный планшет середины 2012 года будет иметь более компактные габариты, нежели iPad – повторюсь, оптимальная диагональ составляет 7-8 дюймов. Касательно «железа» – у сбалансированного планшета середины 2012 года будет объем встроенной памяти не менее 16 Гб и процессор с несколькими ядрами. Но, в общем, можно сказать, что какой-то особенной революции скорее всего не предвидится. Главным трендом сегодня является контрастность экрана и его разрешение. Вдохновленные примером Apple New iPad, производители вероятно будут пытаться использовать такое же высокое разрешение при меньших диагоналях.

Какие основные тренды будут актуальны в текущем году на рынке планшетов? А какие в следующем?

Трендообразователем в данном сегменте по-прежнему остается одна компания, это Apple, и у нее уже обозначены основные направления. Во-первых, уникальный экран, о котором уже было сказано, во-вторых – возможное появление в скором времени более мобильной «уменьшенной» версии iPad.

В нижнем ценовом сегменте возможно еще большее падение цен, при этом есть возможность появления достаточно функциональных устройств со стоимостью в районе 4 500 рублей и ниже.

Ещё один тренд – рост емкости батареи. Главным вопросом к планшетам является то, чтобы они работали как можно дольше без подзарядки. Apple использовал в «третьем» iPad аккумулятор с емкостью 11 180 мАч, и вполне ожидаемо, что этому примеру последуют другие производители.

Каковы планы компании PocketBook на российском рынке? В плане технологий, уровня продаж и новых продуктов.

Планы компании PocketBook в направлении E-Ink ридеров – быть в тренде, сохранять существующую долю рынка и увеличивать ее за счет новых ридеров. Первая в новой линейке модель уже выпущена, это PocketBook Touch, теперь ожидается выход ещё нескольких. Линейка будет более сбалансированной, всё будет осуществляться скорее в эволюционном ключе. Основная работа ведется над достижением оптимального соотношения характеристик и доступной цены, что сделает нас ближе к потребителю. Прогнозируемая доля рынка компании – не меньше 35% по итогам года. Сам же рынок, вероятно, будет иметь объем в районе 2 млн. устройств.

Что касается планшетов, то на этот рынок мы пока еще только входим. Компанию по-прежнему больше знают, как производителя электронных книг, несмотря на то, что выпущено уже четыре модели: PocketBook IQ 701, PocketBook A 7’’, PocketBook A 10” и PocketBook A 10’’ 3G (а в скором времени появится PocketBook A 7” 3G). В планах – выпуск нескольких новых устройств разных ценовых категорий, которые помогут закрепиться на рынке планшетов. PocketBook причисляется к категории А-брендов, и основной расчет делается на среднюю ценовую категорию – сверхбюджетные решения от PocketBook для низшего ценового сегмента выйдут вряд ли.

Редактор раздела: Тимофей Белосельцев

Будем ждать своего интервью

Ссылаться нужно на первоисточник

Опубликовано 20 июня 2012

И это вопрос не только этики. Речь идёт и о точности. Если первоисточник – один, то речь идёт об одном мнении (если первоисточник уважаемый и проверенный, то о надёжном мнении), а если первоисточников много, то надо разбираться какой полнее и точнее и на какой источник можно положиться. И очень неприятно, когда анализ показывает, что “альтернативный” источник – это пересказ уже обработанного источника. И вся работа по анализу и сравнению пойдёт “псу под хвост”. Вот пример:

SmartMarketing в апреле 2012 опубликовал отчёт за 2011 год (Объем российского рынка электронных книг (EBR) в 2011 г.). На его основе я сделал перепост в мае 2012 (Рынок устройств чтения е-книг в 2011 году) с явной ссылкой на первоисточник. И вдруг в середине июня 2012 обнаруживаю материал (Рынок электронных ридеров России). Данные знакомы и похожи на правду, а ЯВНОЙ ссылки на первоисточник нет. Чуть не опубликовал материал о СВЕЖИХ данных за 2011 год, но вовремя увидел фразу “данные аналитической группы SmartMarketing” и всё стало на своё место. автор забыл дать ЯВНУЮ ссылку и не более того.

И есть, на мой взгляд, ещё одна причина давать явную ссылку. Первоисточник тратит уйму времени на подготовку материала, а те, кто пользуются материалом, время и силы экономят. Хочется хоть как-то “отплатить” первоисточнику. И вот тут-то и пригодится ссылка на первоисточник. Каждая ссылка повышает “индекс цитирования” источника. Именно поэтому ссылку надо давать на первоисточник, а не на перепост (можно дополнительно дать ссылку на ресурс, где вы узнали про наличие данных и их первоисточник, но ссылку на первоисточник надо давать обязательно)

Комментарии к записи Ссылаться нужно на первоисточник отключены